点这里进入:书法研习院微店

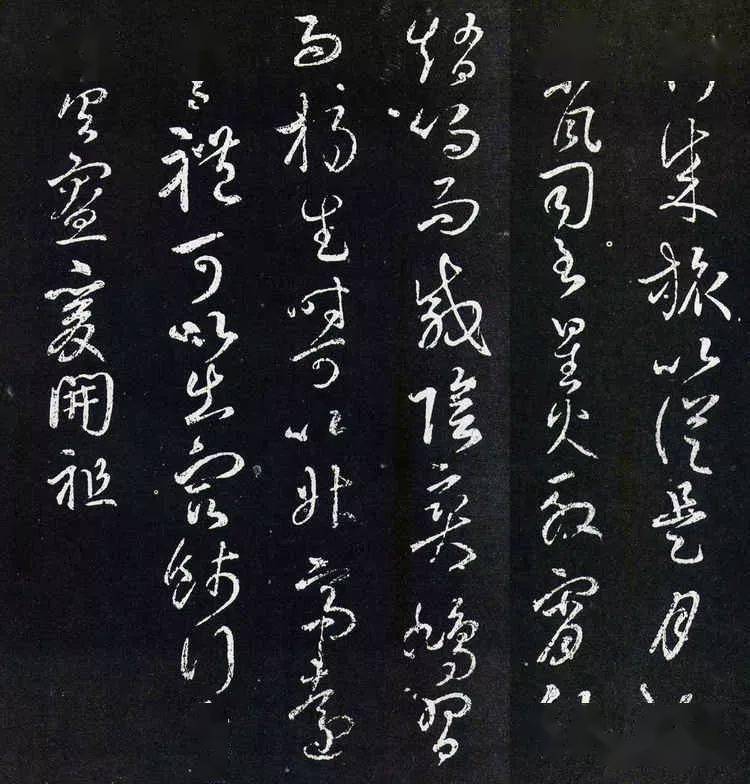

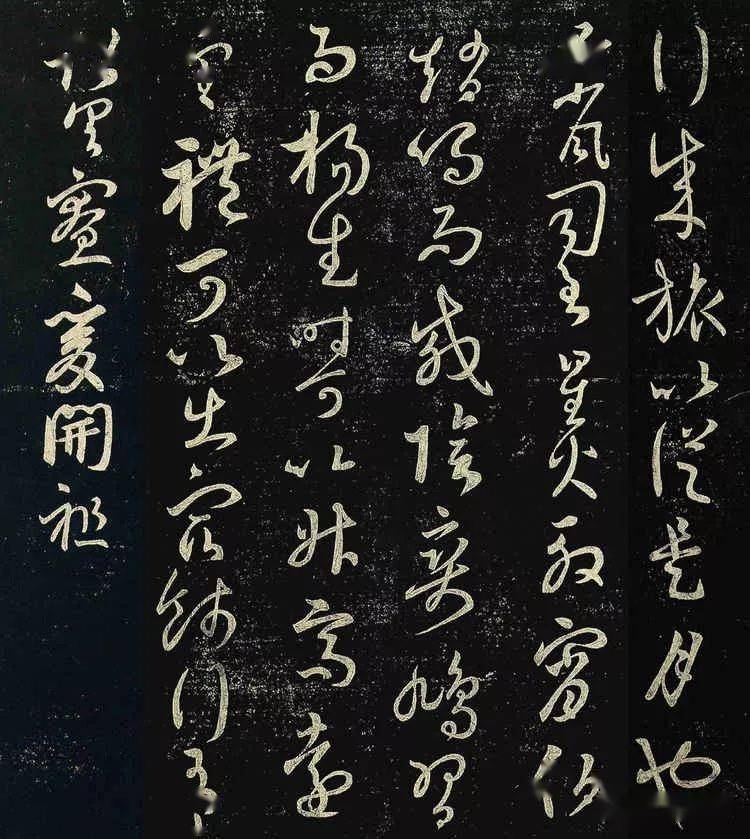

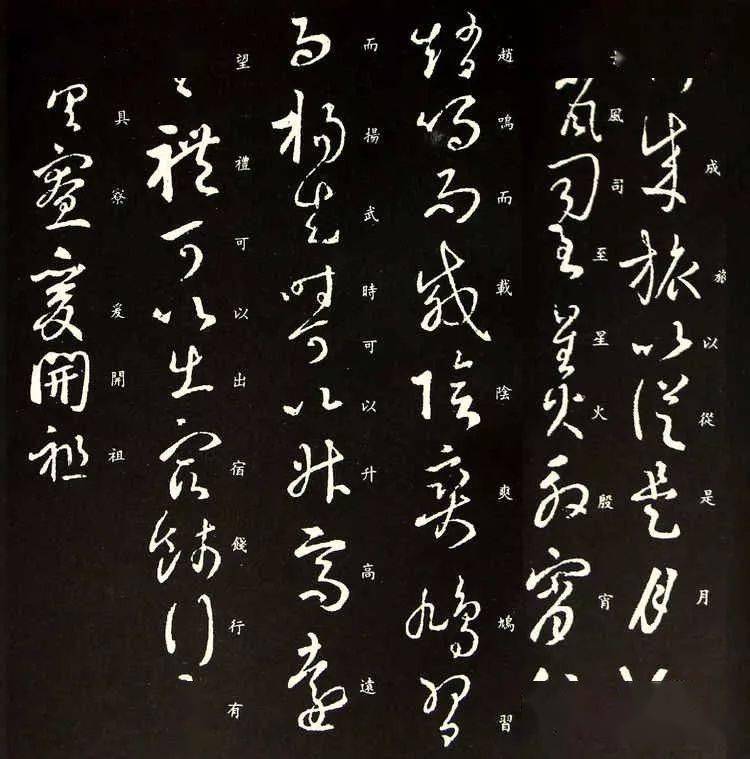

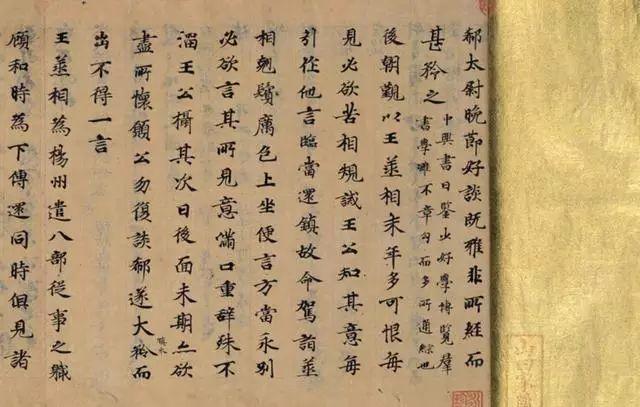

王羲之行草书《行成帖》伪书

《行成帖》,6行,49字,行草书。此帖被米芾、黄伯思、王澍辨为伪帖。东坡云:“此張説送賈至文也!”文中有:“備官而行,成旅比從。……有詔具僚,爰開祖宴”句,張、賈二人皆后来人,故此帖是伪无疑。

此书作草書多不綴屬,“當是集逸少書作此叙耳。”(黄長睿语)而山谷以为是“虞永興少年時書”。米以自“是月下”為偽。

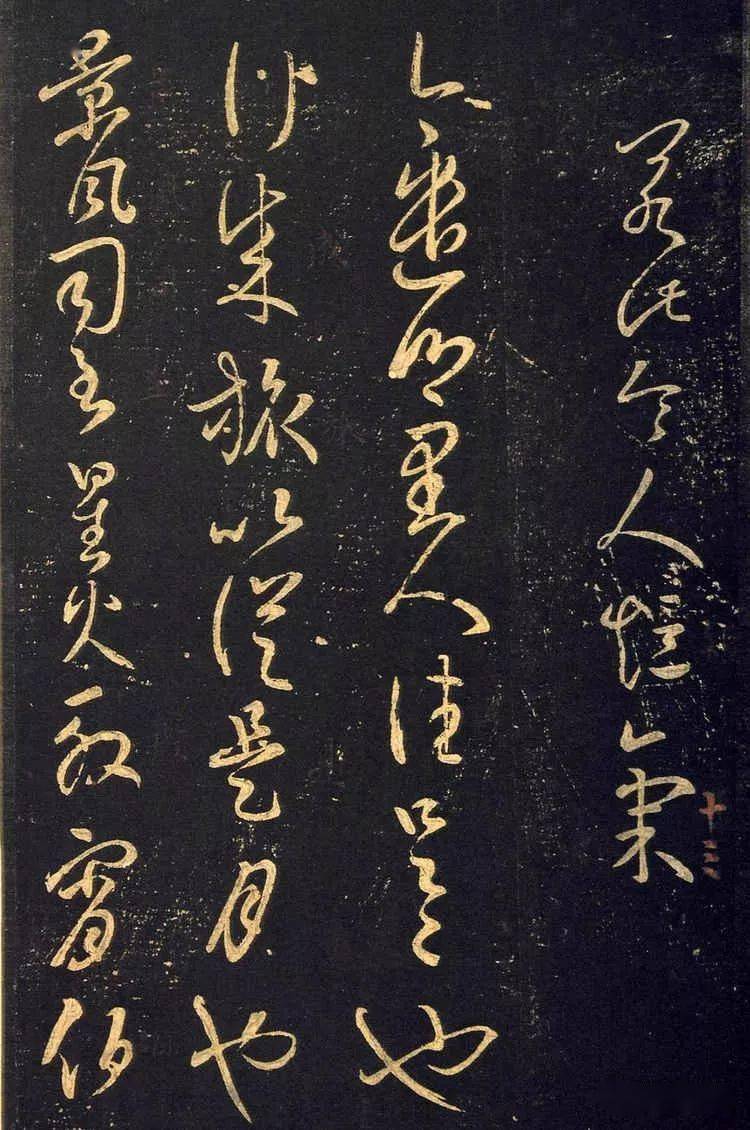

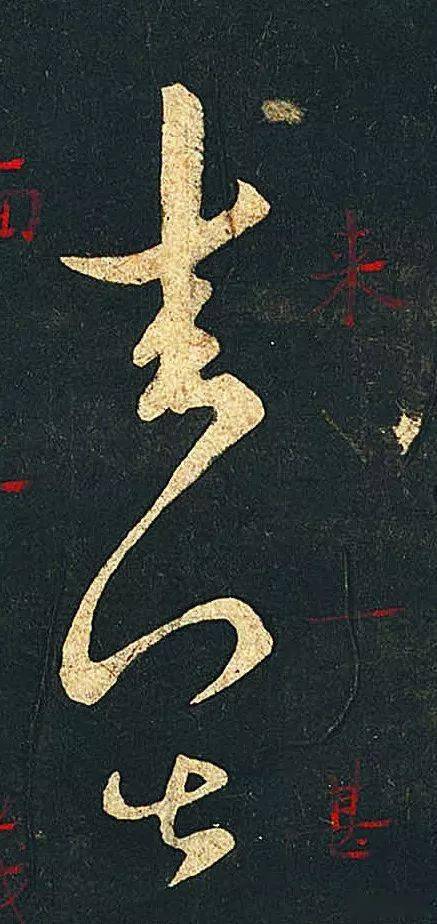

王羲之行草书《行成帖》伪书

王羲之行草书《行成帖》伪书

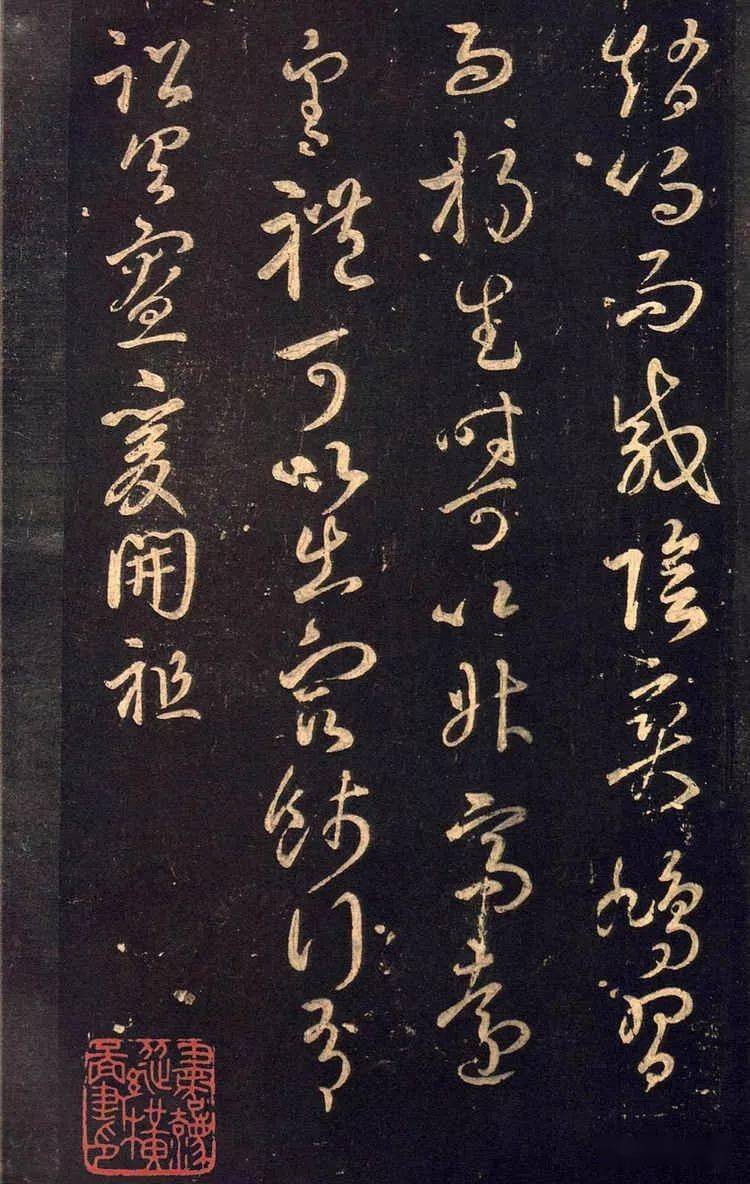

王羲之行草书《行成帖》伪书

王羲之行草书《行成帖》伪书

王羲之行草书《行成帖》伪书 王羲之草书尺牍《雨后帖》伪书

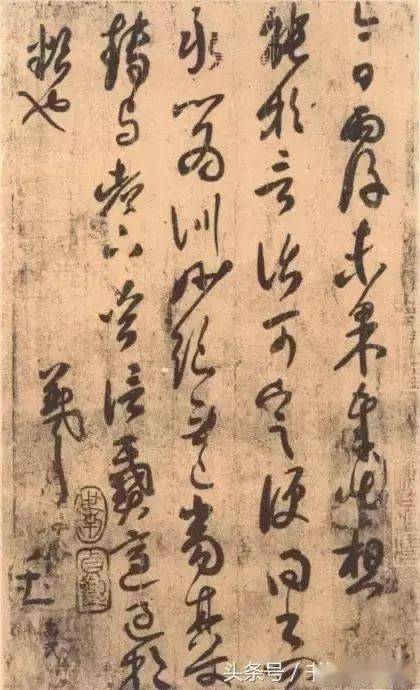

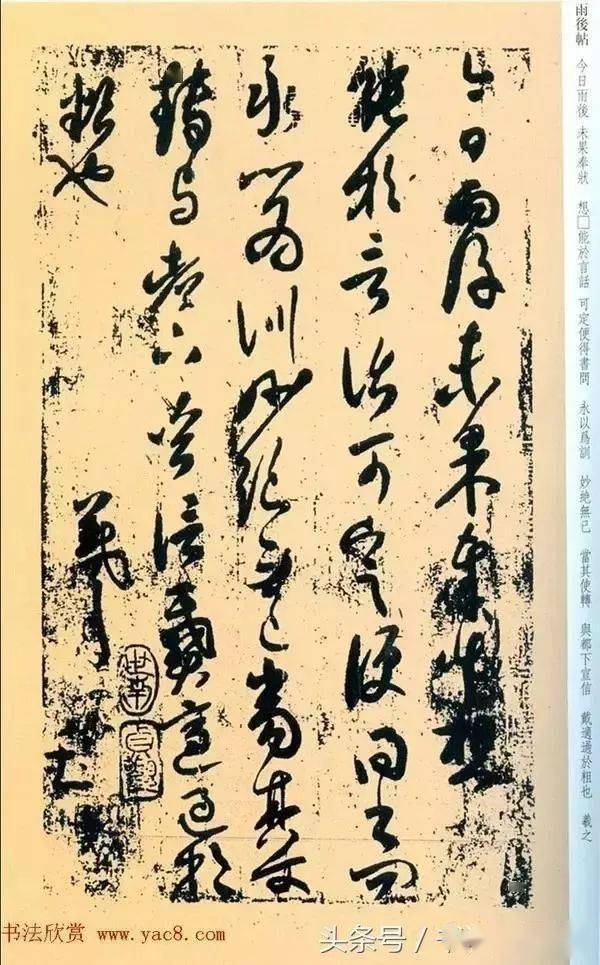

王羲之《雨后帖》,其实是件伪作

羲之《雨后帖》,25.7×14.9厘米,北京故宫博物院藏。该帖为五行草书尺牍,末款"羲之",铃有"世南"、"贞观"二墨印,又有"志东奇玩"、"四代相印"、"绍兴"小玺及清内府请藏印。帖后有邓文原、董其昌等人跋

伪作

理由如下

一是此帖不见于古刻丛帖中,又没有元以前的题识、记载。 清初吴其贞《书画记》说此帖:"书法有沉重古雅之气,其纸色是墨水所染者,以为伪物。"安歧《墨缘汇观》以为是"唐模"。以书法论,运笔流滑,结构松懈,虽水平不高,但笔法显示出的转折、顿挫自然,是临写,而非钩摹。纸色深褐,颜色呆滞不自然,如吴其贞所言是染旧。

二是帖的书纸,经有关专家鉴定,是竹纸,即北宋中期以后才能制造的纸张。

三是帖上所铃藏印,细审"世南"、"贞观"两个唐代墨印,都是墨笔画出的; 北宋苏辙的"志东奇玩"、"四代相印",经比较为伪印;只有南宋"绍兴"小玺为真印。

综合这几方面的考鉴,该帖的上限约在北宋末期,是以临写的方法伪做出的名人书迹。

可 取之处

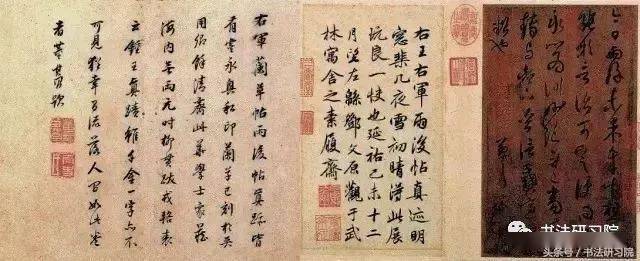

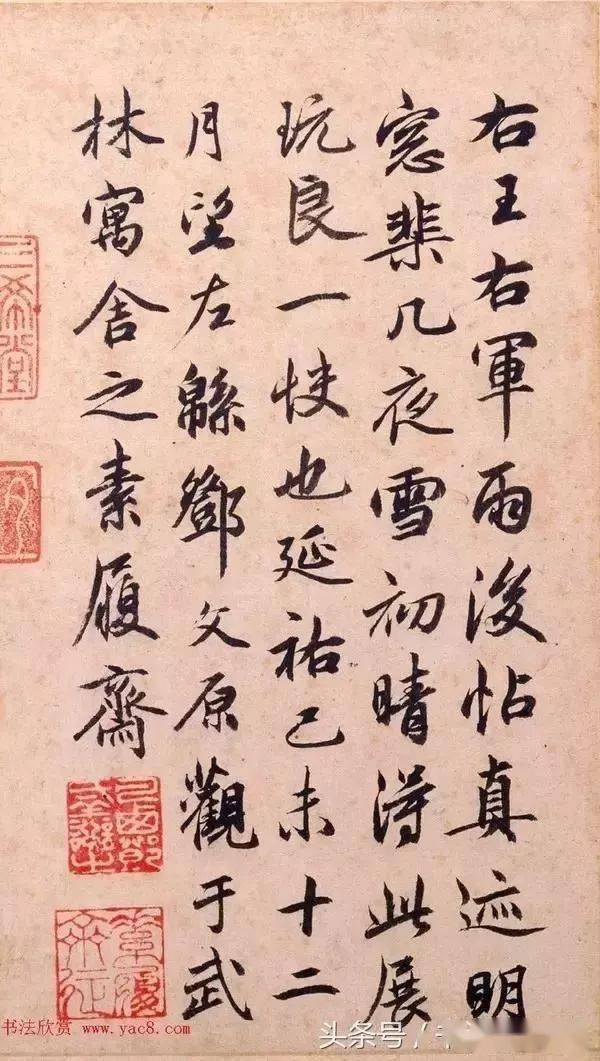

元代邓文原书法题跋王羲之《雨后帖》

邓文原在王羲之的行书名帖《雨后帖》后面做的一个题跋。虽然王羲之的《雨后帖》是伪作,然后题跋是千真万确的,是邓文原难得的一件文物。

释文: 右王右军《雨后帖》真迹,明窗棐几,夜雪初晴,得此展玩,良一快也。 延佑乙未十二月望 左县邓文原观于武林寓舍之素履斋。

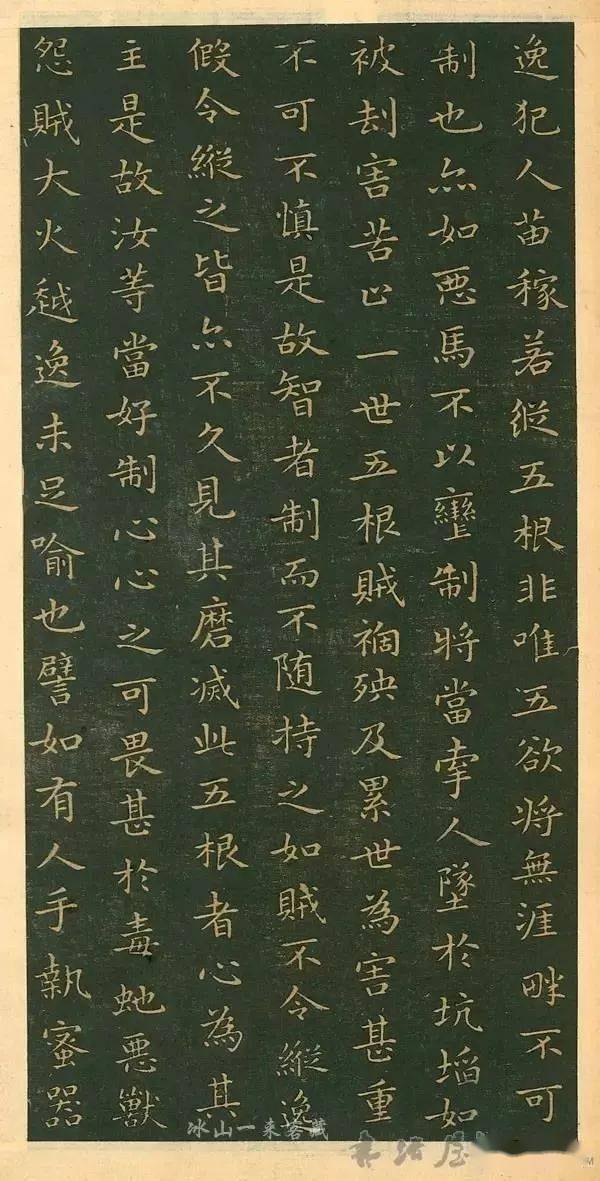

王羲之小楷《佛教遗经》存疑

欧阳修《集古录》“遗教经”条:“右《遗教经》,相传云羲之书,伪也,盖唐世写经手所书。……然其字亦可爱,故录之,盖今士大夫笔画能仿佛乎此者鲜矣。”尽管欧阳修认为《遗教经》并非王羲之所书,但他也认为此本在书法上很突出,一般士大夫能够达到这种水准的人很少。

相比欧阳修,苏东坡对《佛遗教经》的肯定程度更高。《苏东坡文集》卷三十二《题跋(书法)》之《题教经》:“仆尝见欧阳文忠公云《遗教经》非逸少笔,以其言观之,信若不妄。然自逸少在时,小儿乱真,自不解辨,况数百年后传刻之余,而欲必其真伪,难矣。顾笔画精稳,自可为师。”对欧阳修认为此经并非王羲之书有保留意见,又说:“王羲之《兰亭》、《乐毅》、《东方先生》三帖皆绝妙,虽摹写屡传犹有昔人用笔意思,比之《遗教经》,则有间矣。”

董逌《广川书跋·遗教经》也充分肯定此帖书法成就:“此书疏肥令密,密瘦令疏,自得古人书意,其为名辈所推,良有以也。”

黄庭坚虽然认为《佛遗教经》不是王羲之所书,但对此帖书法也是肯定的,《书遗教经后》中评价为“清劲方重”,《书姚诚老所书遗教经后》中称此经书法“最端谨丽,世因谓之王右军书……”,指出正是此书的书法成就使人们相信其为王羲之所书。

可见,历来鉴赏家对于《佛遗教经》接近甚至代表了王羲之的书风是有着一致看法的。

以上从三个方面肯定王羲之与《佛遗教经》之间的关系。虽然我们尚无法得出必然的结论,但足以对前代的否定性结论构成新的质疑。

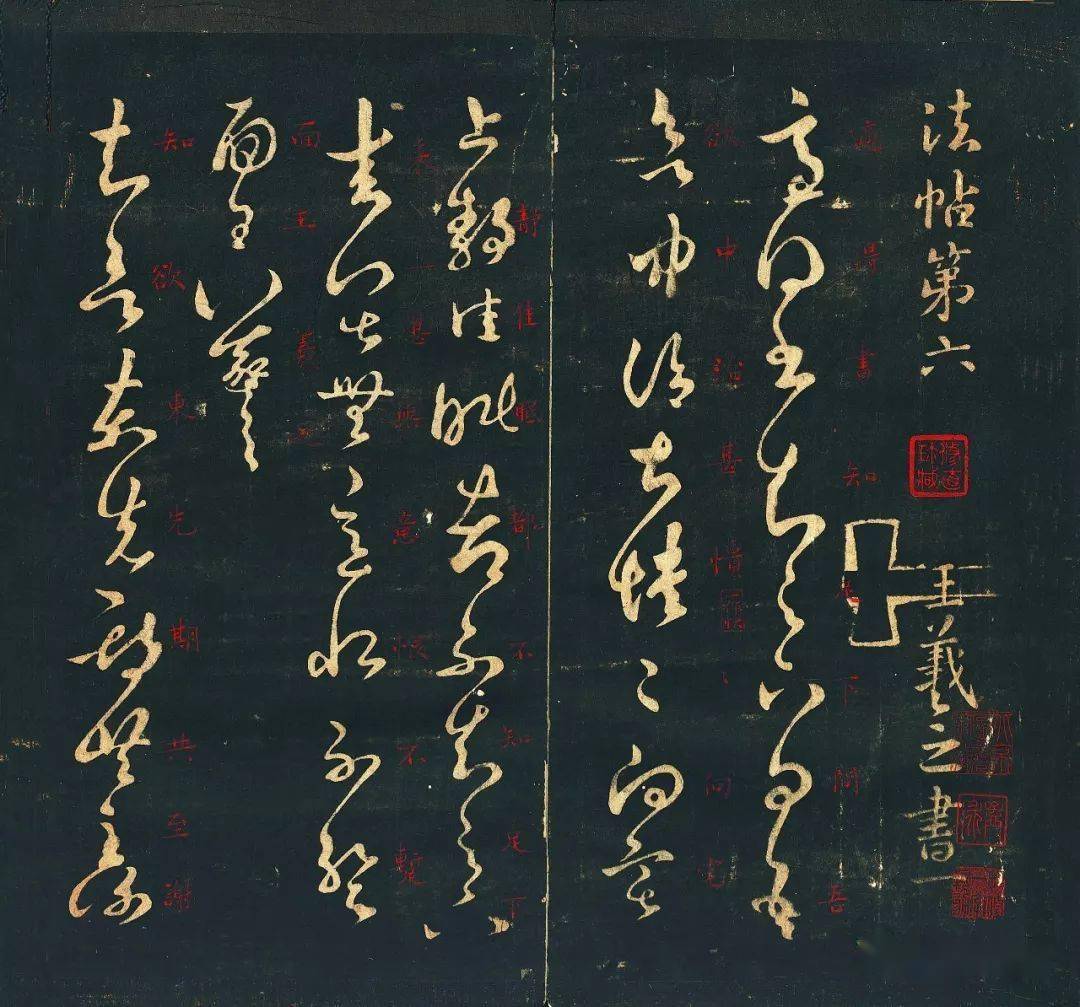

王羲之尺牍《适得书帖》存疑

原帖释文:

适得书,知足下问。吾欲中冷,甚愦愦①,向宅上静佳眠②,都不知足下来门,甚无意,恨不暂面。王羲之。③

帖文大意:

刚收到来函,知阁下问候。那天我好像着了凉,十分烦闷乏力,在家静睡,很深沉,完全不知您的来访,没有接待确属无心,只恨没能见上一面。王羲之。

注解

①愦愦:烦闷貌。明代董其昌《临〈淳化阁帖〉卷六》中《临〈适得书帖〉》写为“愦愦”,清代王澍《〈淳化秘阁法帖〉考正》亦同。

②宅上静佳眠:北宋黄伯思《法帖刊误》判“宅上静眠”为“今流俗语”,漏引“佳”字。

③此帖北宋米芾、黄伯思、清代王澍均判定伪作。《法帖刊误》以其言辞有“今流俗语”,又目定此帖“笔无晋韵”,故为“近世不工书者伪作”。王澍《〈淳化秘阁法帖〉考正》将米、黄鉴评结论与姜夔《续书谱》“草书”条对照,以多字“连属”为中心,论证此帖为伪作。既然此帖文辞与书法俱伪,无须深究文本意涵。

解读

此帖首见于《淳化阁帖》,在王羲之帖卷六之首,引人注目。北宋米芾、黄伯思鉴定伪作。黄伯思《法帖刊误》以为:一则从文辞看,如“宅上静眠”为“今流俗语”,二则从形体风神看,“笔无晋韵”,所以是“近世不工书者伪作”。这种评判基本合理。不过此帖并非一概“不工书”,一无是处,或可视为考察北宋王羲之刻帖真伪之样本。

先看形质,再从形质看神韵,与传世王羲之名迹比勘,知晓鉴别法帖之方法。

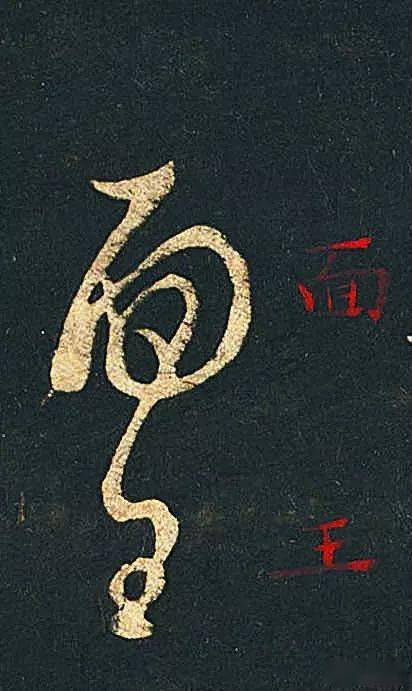

提示:其一,形神俱劣如“面王”“羲之”,两个两字属连,模糊“王羲之”署名,不合晋人书仪,且字势拙劣。

“面王”两字

“羲之”两字

另,相邻之“来门甚”三字,粗鄙至极。

“来门甚”三字

其二,篇首“知足下问吾”五字属连,不似王羲之小草两字连属,是为宋人评判晋唐草书之重要标准,五字连属虽“笔无晋韵”,但略知“笔有唐宋法”。

“知足下问吾”五字属连

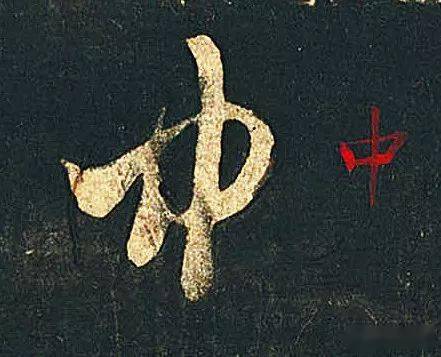

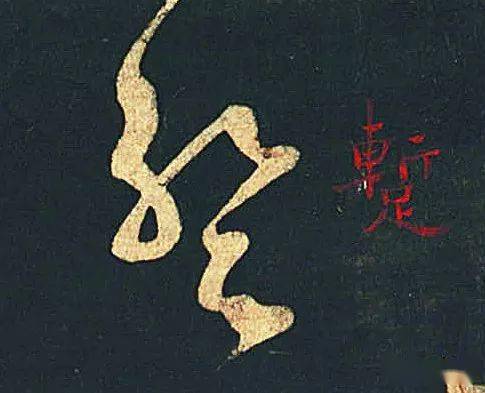

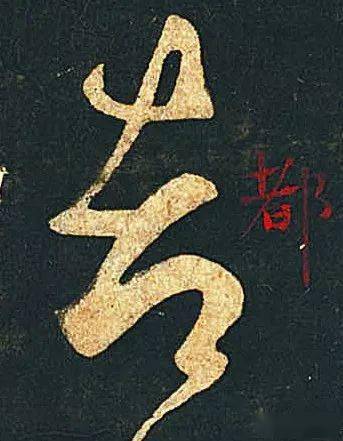

其三,最需斟酌的是“中”字、“欲”字,形似而神不似;“暂”字、“都”字,又略显晋人笔意,在晋人风韵与唐人习气之间,终为全篇笔势纵引、一味下行所遮掩。

不妨通篇反复比照,心有所得,再临写证之,审美与技法互证。清代王澍《〈淳化秘阁法帖〉考正》,综述北宋米、黄鉴评结论与南宋姜夔《续书谱》之草书理论,以草书多字“连属”为中心,深入论证此帖伪作。其多字连属,实为连笔字组,晋人今草所新创,唐人大草所推崇,于是笔势连绵而流弊为缠绕不绝,宋人视为“大病”。王澍所论,涉及认识王羲之草书真相之关纽,为书法审美之至要,值得深究。

发表评论