版本

这套晋朝时整理好的《竹书纪年》,经五代战乱散佚,北宋官修《崇文总目》竟无《纪年》之目。清代学者朱右曾蒐辑西晋以来诸多书籍和注疏文字中引用的《竹书纪年》文字,蒐辑的成果称为《古本竹书纪年》,这个“古本”称谓是相对于“今本”而言,其引书皆断自北宋,靖康之后,则弃而不取。

明代嘉靖以后,出现二卷本的所谓《竹书纪年》,被称为《今本竹书纪年》。《水经注》、《史记》三家注等古籍所引《纪年》文与今本颇有异同,例如《史记·周本纪》集解引《汲冢纪年》曰:“自武王灭殷,以至幽王,凡二百五十七年。”今本则云“共二百八十一年”。由于来路不明以及体例与历来所引《竹书纪年》有所不同,《今本竹书纪年》历来被斥为元明时人之伪作,姚振宗称:“作伪者乃郭人范钦也”。今本《纪年》有注,一说是梁沈约作,钱大昕认为今本“附注多采《宋书·符瑞志》,《宋书》,约所撰,故注亦托名休文,作伪者用心如此”。

也有学者肯定《今本竹书纪年》的真实性。例如美国学者夏含夷认为《今本竹书纪年》

和清代学者辑录的《古本竹书纪年》,在体例文字等方面有诸多差异,是因为两者分别为西晋时代两次竹简整理工作的产物,刘恕《通鉴外记》卷三引此文后云:“《汲冢纪年》,西周二百五十七年,通东周适合七百年之数。”。

金履祥撰《通鉴前编》多引《纪年》之文。陈梦家、杨宽等重定“战国年表”,多根据《竹书纪年》。1981年,方诗铭、王修龄重辑《古本竹书纪年辑证》,是目前最完善的古文《竹书纪年》辑佚本。

自西晋时期出土以后,竹书纪年先后经历晋人荀勗﹑和峤考订释义的“初释本”,卫恒、束皙考正整理的“考正本”,宋明时期的“今本”,清代的“古本”。原文竹简亡佚,而初释本、考正本也渐渐散佚,今本被清儒斥为伪书。现今较为精准的是方诗铭《古本竹书纪年辑证》。

内容

竹书纪年的内容有与传统正史记载不同处,如“(殷)祖乙胜即位﹐是为中宗”,与《史记·殷本纪》等以中宗为太戊不同,但与甲骨文“中宗祖乙”的称谓却完全相合,可见竹书纪年的史料价值甚高。

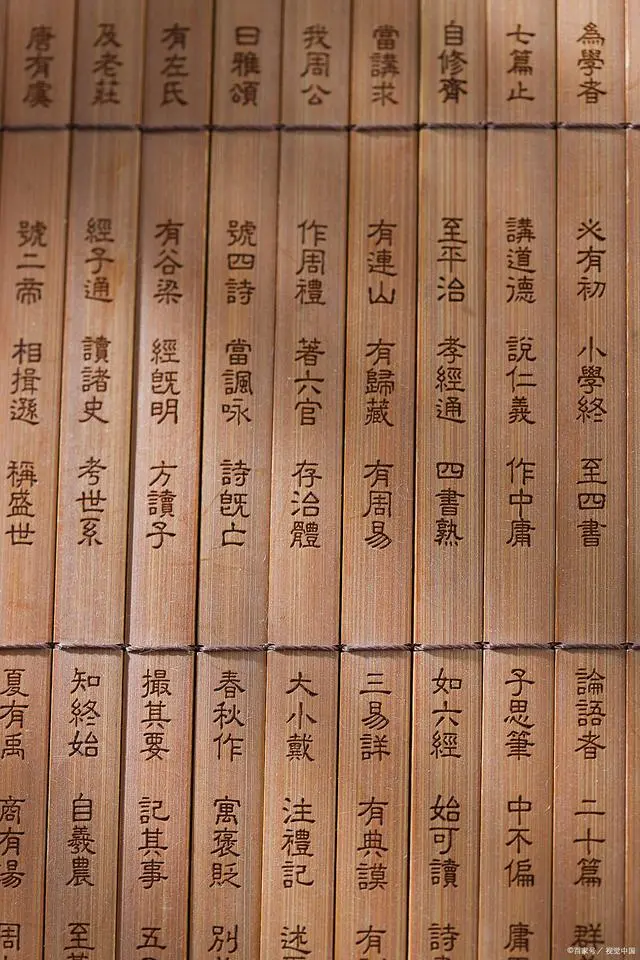

《竹书纪年》凡十三篇,叙述夏、商、西周和春秋、战国的历史,按年编次。周平王东迁后用晋国纪年,三家分晋后用魏国纪年,至“今王”二十年为止。《竹书纪年》是中国春秋战国时期晋国、魏国史官所记之史书,是中国古代唯一留存的未经秦火的编年通史。它的历史价值和社会价值皆在古代经史之上。此书开篇是以君主纪年为纲目,上下记载了89位帝王、1847年的历史。

地位

作为战国的古代史书,《竹书纪年》是最可珍贵的资料。为什么知名度低呢?起码比甲骨文差很多。有人认为,上古时代根本不是儒家说的那么淳朴,而是与后世宫廷政治一样的血腥,但是儒家根据自己的见解,孔子为了宣传古世的“大道之行,天下为公”与今世的“礼崩乐坏”相比较,不惜篡改古史,搞什么“一字褒贬”、“为尊者讳”等等,孔子因此就说“知我者其惟春秋乎!罪我者其惟春秋乎!”,春秋笔法误人,一至于斯。儒家所谓“为圣者讳”,“为尊者讳”,“一字褒贬”等等手法为后世史学家所法,历史的真相也在这些史学家橡皮泥式的笔法中变得面目全非,信史需要后世的史学家费大力气去考证,这是儒家史学观给传统史学带来的恶果之一。

遗址

在河南省新乡市汲县县城(现卫辉市)西南10公里,孙杏村乡娘娘庙(村)南。因墓地在汲得名(汲县古称汲郡)。为战国时墓冢。共七处(自东到西按天、地、五行编号)。西晋太康两年(公元281年),汲郡人不准(音否标,Fǒu Biāo)盗发魏襄王墓(或言安厘王冢)3号“金”字墓,得竹书数十车,经束晳整编出《竹书纪年》一书,是中国最早的一部纪年体史书,曾为中国文化史四大发现之一。为县级文物保护单位。

至于汲冢墓主是谁?同样存在不同说法。晋代汲郡,如今的河南汲县西南,战国时是魏的封地。根据《晋书·武帝纪》、《律历志》、荀勖《穆天子传序》、卫恒《四体书势》,魏襄王是墓主。而王隐《晋书&S226;束皙传》则认为墓主当是魏安厘王。直到现在,这个问题依然还没有明确的结论。

发表评论