1644年,清顺治元年,9月1日发生日食,被汉、回、西洋各派天文家预测到了。时值明亡清兴,清廷非常重视天象,对从入蚀到复明时刻的预报力求准确,以确定祈禳时间。

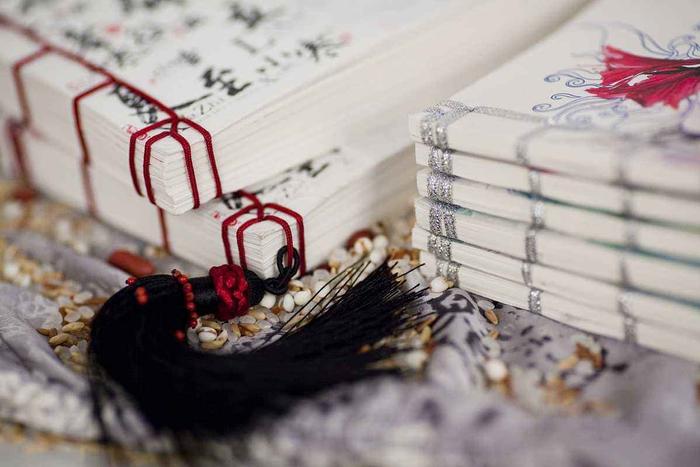

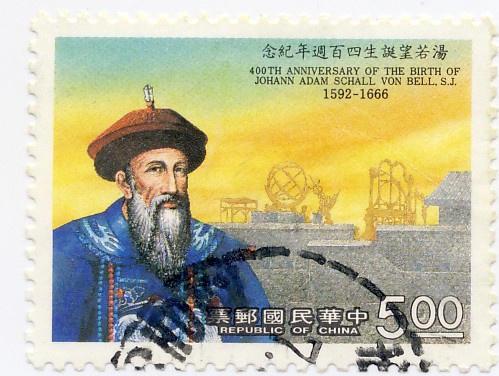

三方各自预测,汉、回法有误差,“大统历错一半,回回历差一时”;汤若望的测试结果“时刻分秒,毫厘不爽”。顺治登基大典上,正式颁行汤若望的主持制定的《时宪历》,册面上印有“依西洋新法”五字。中国沿用到现在的农历便是汤若望的《时宪历》。

汤若望被清廷任命为钦天监正,成为中国历史上第一位任此职位的西方人。其本人深得顺治信任,曾根据自己的医学常识以及所了解的多尔衮的健康状况,作出多尔衮将不久于人世的判断。顺治曾在一天之内加封汤若望通议大夫、太仆寺卿、太常寺卿三个官衔,晋升正三品。最后封为正一品的光禄大夫。他后为孝庄太后的侄女治病,被太后视为父辈,顺治尊称其为“玛珐”,满语爷爷之意。

这是一段很平常但又很不平常的历史细节,不平常之处在于,其产生的《时宪历》,也就是我们现在通俗说法的“农历”,乾隆七年重修以后,一直在现在都有使用。而同时文中出现一些天文细节,及中国古代天文史的相关内容,我们今天来说说。

作为自然科学的六大基础学科之一的天文学,可能很多人接触都不多,听着是不是挺迷糊,其实搞清楚天文史就清楚了。最早的时候,随着农业的发展伴随产生了天文。包括古埃及人、古巴比伦人、古希腊人、古印度人、古中国人在内,在文明早起,都发展出了各自特色的天文及历法,其在人类早期的文明史中,占有非常重要的地位。如果说,从人类观测天体,记录天象算起,天文学的历史至少已经有5、6千年了。

我们古代的天文主要是为朝廷服务的,其功能主要有两种:一是为专制朝廷占卜吉凶,预报祸福;二是编订有助于农业生产的历法。基本上每次改朝换代都要重新编订历法,以此宣扬皇权,宣示自己的正统性。古代天文学的发展,从先秦到汉,伴随着佛教的进入,印度天文学传入中国,再到南北朝达到高峰,涌现出了司马迁、刘向、扬雄、刘歆、张衡、祖冲之父子等一批优秀的天文学家。隋唐统一以后,尤其是唐朝,开始禁止民间私测天象,很多天文观测的技巧和数据都逐渐失传了。中国传统的天文学到宋代以后就逐步衰落了,所以从宋代开始引进西方天文技术和人才,元明两朝的钦天监都有不少的回回天文学家。

伊斯兰天文学也是按基督教天文学改进的,罗马天主教的天文学也是在伊斯兰天文学的基础上改进的,、两者互相交流学习,相互影响,都是一个西方天文学里边的不同阶段。当时人就叫天文学,也没那么复杂,后人这些根据文明或区域分别称呼的,都是为了研究及方便区分才加上去的,和宗教没什么必然的关系。通俗的说就是,只是某个阶段,碰巧流行了某个宗教而已,所以大家也没必要看到一些字眼就感到敏感。

天文学本身是观测星象运行的一套理论,历法是根据这套理论制定的计日规则,而天文学作为一门科学,本身是没有社会属性的,有社会属性的是历法。同一套天文学,可以搞伊斯兰历法,也可以搞传统农历,因为不同文明或者时代会有不同的历法,这就是社会属性的体现。开头细节中出现的回历,不是一般意义上说的伊斯兰历法,是当时钦天监的回回天文学家编制的农历。回回天文学按当时伊斯兰天文学编制的农历叫回历,同时还有传统中国天文学编制的农历,然后才有汤若望编制的农历。那为什么叫回回这个名字呢,也还是历史原因,因为宋代和西域的回鹘最近,所以统称这些西方天文学家为回回天文学家。

总的来说,农业社会对历法的精度要求并不太高,天文学突飞猛进和后来的航海技术关系密切,也正是因为后来的大航海时代,开启了现代天文学。而清代所用历法全源于西方天文学,可以说,中国现代知识体系各学科的西化是从天文学开始的。

发表评论