经典是“恒久之至道,不刊之鸿教”。中华经典承载了古圣先贤的志向、智慧与才情,是中华优秀传统文化之渊薮。而经典的产生有其特定的语境和所指,但亦有其超越时空的传世性和普适性。

诞生于齐梁之际的《文心雕龙》是中国文论元典,中国文章学巨著,中华文化宝典。这条精雕细刻的“文龙”距今已一千五百多年,依然优美耐看,“灵动多姿”。究其原因,主要是由于“古典诚然是过去的东西,但是我们的兴趣和研究是现代的,不但承认过去东西的存在并且认识到过去东西里的现实意义。”(钱锺书语)

大体上说,《文心雕龙》的现代意义主要体现在以下三个方面。

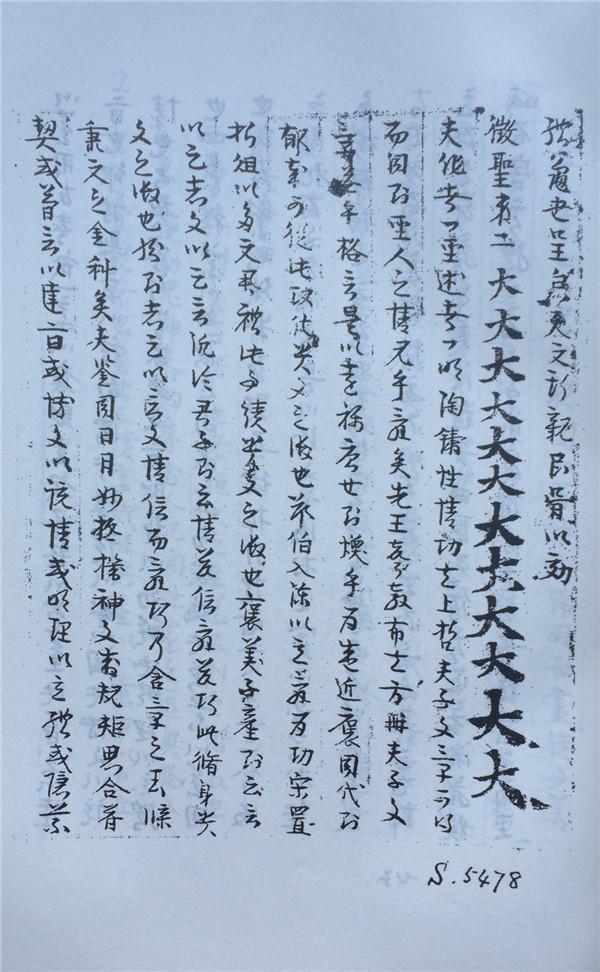

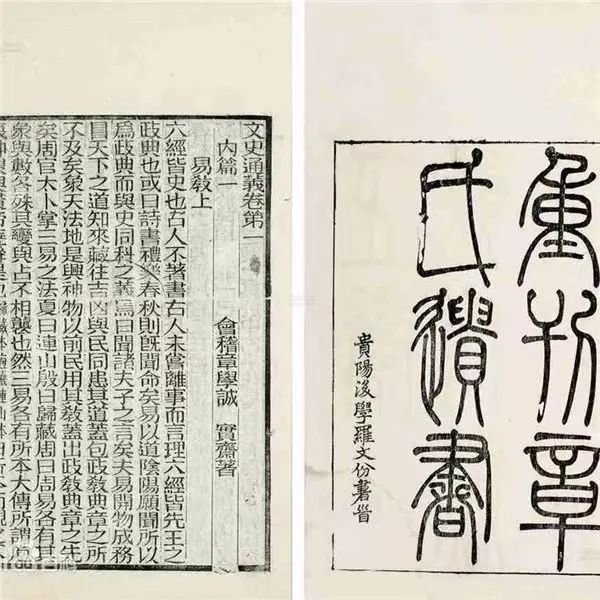

一、为新文论建设树立“经典范式”。海通以来,“西学东渐”。传统的“诗文评”被现代学科意义上的“文学理论”所替代,范畴、术语、命题以及表述方式都发生了质的转换。这种转换更新了研究视角与研究方法,催生了“文学理论”学科的独立,具有正面意义;但伴随而来的是“以西律中”的“强制阐释”,文学与文论的民族特点被遮蔽,以至于某些研究者对中国文论产生了隔膜,一味地“竞新逐奇”,自觉或不自觉地切割与中国传统文论的联系。尽管通行的文学理论教材也吸纳了“意境”等个别中国文论范畴,并引述“诗文评”的只言片语;其实不过是给西式文论做注脚,“虽轩翥出辙,而终入笼内”。建设新文论,固然要“别求新声于异邦”,望今以制奇;亦须“资于故实”,参古以定法。而《文心雕龙》为新文论建设树立了“经典范式”。《文心雕龙》由“文之枢纽”“论文叙笔”“剖情析采”和《序志》等四个部分组成。其中“文之枢纽”本乎道,师乎圣,体乎经,酌乎纬,变乎骚,这五篇可视为“文原论”;“论文叙笔”自《明诗》至《书记》,先“文”后“笔”,这二十篇可视为“文体论”(但不是一般意义上的“文体论”,下文详谈);“剖情析采”从《神思》至《程器》,先“情”后“采”,这二十四篇可视为“文术论”。上述三个部分所包含的篇章是“其为文用”的四十九篇。《序志》主要说明写作动因、理论框架、研究方法等问题,而贯穿全书的理论脉络(内在理路)是“道→圣→文(经)→体→术”。这种“内义脉注”“首尾一体”的严谨与绵密彰显了中国文论的系统性和自洽性,《文心雕龙》的示范意义由是可见。

二、给“实际批评”(practical criticism)提供“学理支撑”。与理论研究一样,“实际批评”也是“以西为师”。西方的各种批评主义、思潮涌入中国,令人目不暇接。平心而论,这些主义、思潮开阔了我们的批评视野,丰富了我们的批评理论宝库;但也存在“以艰涩文饰浅陋”“以艰深包装谬误”的问题,不可不辨也。

须知批评者要有博观、圆照的慧眼,切不可“西”向而望,不见“东”墙。中国有可供“实际批评”鉴用的本土批评理论资源:《毛诗序》《典论·论文》《文赋》《文心雕龙》《诗品》《戏为六绝句》《诗式》《六一诗话》《岁寒堂诗话》《沧浪诗话》《词源》《姜斋诗话》《原诗》《论文偶记》《闲情偶寄·词曲部》《第五才子书施耐庵水浒传》《艺概》等,不胜枚举。或许有人会怀疑本土的批评理论能否用于阐释今天的作品,端看在“实际批评”中如何操作。以《文心雕龙》为例:黄维樑教授独具只眼,借用《文心雕龙》“六观”说等相关理论解析古今中外佳作,尤其是他评析余光中《听听那冷雨》、白先勇《骨灰》、莎士比亚《铸情》(《罗密欧与朱丽叶》)、韩剧《大长今》,援古以证今,居中以释外,为“实际批评”开拓了通衢,彰显了《文心雕龙》令人击节的阐释力。这表明《文心雕龙》给今日的“实际批评”提供了“学理支撑”。遗憾的是,自觉运用《文心雕龙》理论于批评实践中的学者还不多,真诚盼望爱“龙”、研“龙”之人能以黄维樑教授为榜样,居今探古,活古化今,在“实际批评”中发出“凤鸣龙吟”。

当然,如果从更广阔的学术视野来看,中国的批评理论与西方的各种主义、思潮不是截然对立的。二者既有差异,也有相同、相通之处。在文明交流互鉴的前提下,彼此可以兼容。

三、向“才童”“后生”传授“作文金针”。钱锺书在审读H论文时指出:“另一弱点,则今之文史家通病,每不知‘诗人为时代之触须(antenna)’(庞特语),故哲学思想往往先露头角于文艺作品,形象思维导逻辑思维之先路。而仅知文艺承受哲学思想,推波助澜。盖文艺与哲学思想交煽互发,转辗因果,而今之文史家常忽略此一点。”钱锺书所说“仅知文艺承受哲学思想,推波助澜”的“弱点”在《文心雕龙》研究中也是存在的。一些学者过多地关注儒、道、释、玄对《文心雕龙》的影响,却忽视《文心雕龙》产生的创作基础,忘记刘勰的“为文之用心”,在一定程度上远离了《文心雕龙》的根底。从《序志》篇可知,刘勰撰写《文心雕龙》,除了追求“腾声飞实”(立言不朽)外,主要是针砭“辞人爱奇,言贵浮诡;饰羽尚画,文绣鞶帨”的文坛时弊,不满“各照隅隙,鲜观衢路”“并未能振叶以寻根,观澜而索源,不述先哲之诰,无益后生之虑”的“近代之论文者”。他试图通过宗法经书来纠正讹滥的文风,并示“才童”以“雅制”,进而达成有益“后生之虑”的写作目标。因此,“文心雕龙”四个字当解读为“文章精义”或“要把文章写得美”。弄清了刘勰的写作意图和目的,就会发现,《文心雕龙》的“文之枢纽”“论文叙笔”“剖情析采”均以“写好文章”为旨归:“文之枢纽”论述文章写作的根本——“道→圣→文(经)”,确立“倚雅颂,驭楚篇”的作文基本准则;“论文叙笔”不是通常的文体论,或文体史论,其结穴是“敷理以举统”,即陈述各体写作之理,确定各体写作“大体”(“大要”“大略”),“论文叙笔”实际是“各体文章写作指导”;“剖情析采”通论写作之术,兼及时代、自然、作家才能、文章阅读与赏评、文人品德等相关问题。

刘勰兼综儒、道、释、玄等诸家,是以助谈文之用,非为阐发各家义理。正如禅家所谓“以手指月,指并非月”也。或许有人质疑:“《文心雕龙》的骈文写作理论能用来指导今天的白话文写作吗?”窃以为完全可以。理由是:尽管白话与骈文的语体不同,但古今作者所面临的问题与困惑是相同和相近的,且“序志述时,其揆一也”。也正因为如此,《论说》的“论也者,弥纶群言,而研精一理者也”“师心独见,锋颖精密”“义贵圆通,辞忌枝碎”“论如析薪,贵能破理”等精论要语,是论文写作之津梁;《章表》的“章以造阙,风矩应明”“使要而非略,明而不浅”“表以致禁,骨采宜耀”“必雅义以扇其风,清文以驰其丽”等行文法则,是公文写作之大要;《神思》的“陶钧文思,贵在虚静”“积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞”“博而能一”“杼轴献功”等构思理论,是理郁“才童”的馈贫之粮;《情采》的“文质附乎性情”“为情而造文”“文不灭质,博不灭心”“正彩耀乎朱蓝,间色屏于红紫”等立文原理,是辞溺“后生”的拯乱之药。正是在这个意义上说,《文心雕龙》向古今“才童”“后生”传授“作文金针”。

《文心雕龙》这部“艺苑之秘宝”,辞约而旨丰,事近而喻远。虽然古今中外许多学者研究它,还不能说研究尽了。其精义妙理还有待深入挖掘,重新阐释。正如刘勰所说:“后进追取而非晚,前修文用而未先。”愿这条“灵动多姿”的“文龙”化作藻耀高翔的“飞龙”。

(作者:万奇,系内蒙古师范大学文学院教授)(万奇)

发表评论