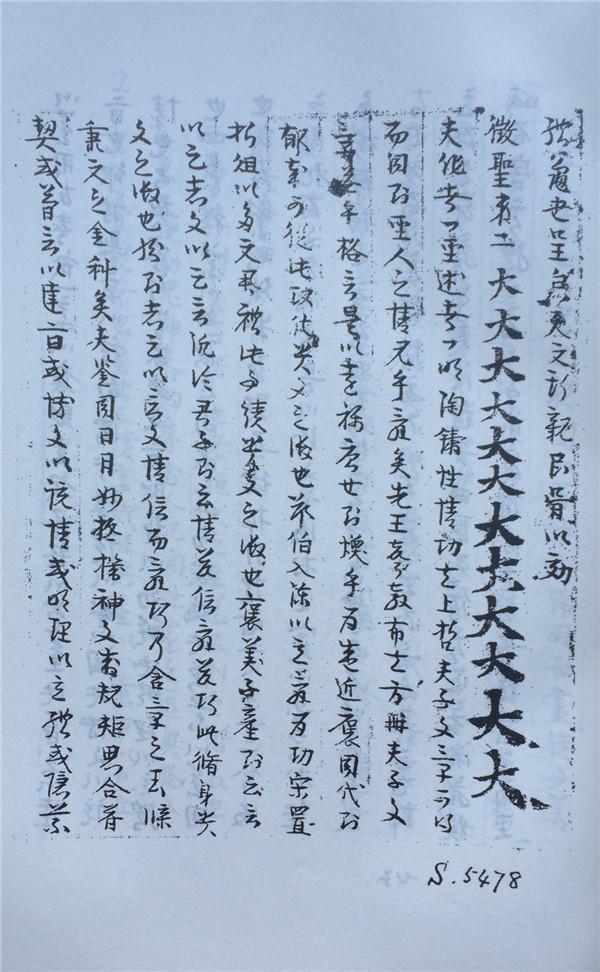

南朝齐梁时期的文学批评家刘勰撰有《文心雕龙》一书,因其“体大虑周”、“笼罩群言”(章学诚《文史通义·诗话》)而在历代诗文评著作中影响深远。然而由于时代邈远,文字多有讹误脱衍,虽经明清以来诸多学者的辨析勘订,仍因载籍阙略无征而尚存大量待发之覆。1900年在敦煌莫高窟意外发现了大批古代写本和印本文献,为传统文史研究开拓新境提供了极佳的契机,诚如陈寅恪在《陈垣〈敦煌劫余录〉序》(收入《金明馆丛稿二编》,上海古籍出版社1980年)中所言,“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预于此潮流者,谓之预流。其未得预者,谓之未入流。此古今学术史之通义,非彼闭门造车之徒,所能同喻者也。敦煌学者,今日世界学术之新潮流也”。在这批敦煌文献中恰好有一份唐人用草书抄录的《文心雕龙》,尽管只残存自第一篇《原道》篇末赞语至第十五篇《谐讔》篇标题,篇幅仅及原书五十篇的四分之一左右,但也弥足珍贵。可惜这份残卷不久就被匈牙利裔考古学家斯坦因(Stein)携至英国,随后又入藏大英博物馆,编号为S.5478。普通人自然无缘得见,更难以从容考校。

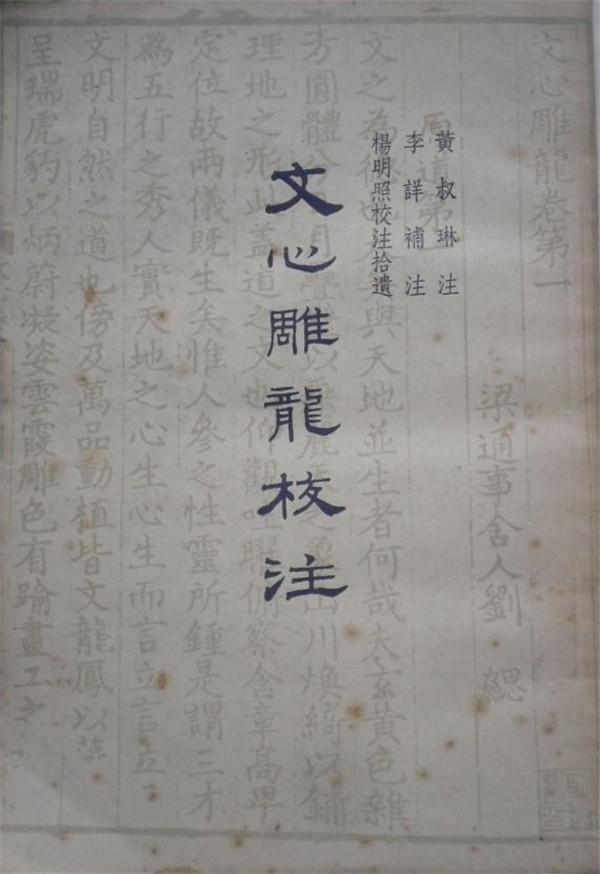

唐抄本《文心雕龙》残卷(S.5478)

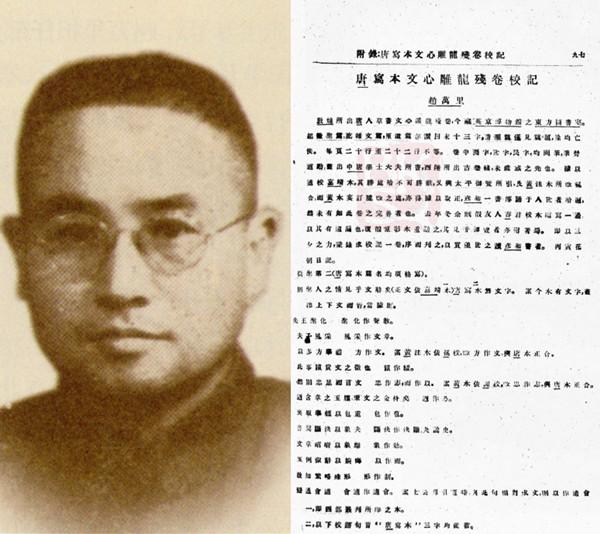

率先对此残卷进行研究的是日本汉学家铃木虎雄,他根据另一位汉学家内藤湖南提供的残卷照片,着手撰写《敦煌本〈文心雕龙〉校勘记》(载《內藤博士還曆祝賀支那學論叢》,弘文堂1926年)。他强调唐写本之所以可贵,不仅在于它是现存《文心雕龙》中最古老的版本,更重要的是和通行本相较存在大量异文,令人读罢顿生“原来如此”的感慨。全文共分三部分:第一部分“校勘记前言”,简要说明残卷的基本情况和自己的校勘原则;第二部分“敦煌本《文心雕龙》原文”,对残卷内容加以辨识写定;第三部分“敦煌本《文心雕龙》校勘记”,则将残卷与宋人编纂《太平御览》时所引《文心雕龙》片段以及清人黄叔琳《文心雕龙辑注》加以比对,逐一胪列其异同。他在数年后又撰写了《黄叔琳本〈文心雕龙〉校勘记》(载1928年《支那學研究》第一卷,中译本载范文澜《文心雕龙注》,人民文学出版社1958年),提到自己先前“既有校勘记之作,今之所引,止其若干条耳。余所称敦本者,即此书也”,再次采摭唐写本的部分内容来勘订黄注本的疏漏。

铃木虎雄和《敦煌本文心雕龙校勘记》

范文澜《文心雕龙注》

几乎就在同一时间,中国学者赵万里也发表了《唐写本〈文心雕龙〉残卷校记》(载1926年《清华学报》第三卷第一期),同样认为“据以迻校嘉靖本,其胜处殆不可胜数,又与《太平御览》所引及黄注本所改辄合,而黄本妄订臆改之处亦得据以取正。彦和一书传诵于人世者殆遍,然未有如此卷之完善者也”,充分肯定了残卷的校勘价值。他在题记中还撮述了自己的校订经过:“去年冬,余既假友人容君校本临写一过,以其有遗漏也,复假原影片重勘之,其见于《御览》者亦附著焉。”虽然语焉不详,没有具体说明照片的来源,但显然与铃木虎雄并不相同,也并不了解铃木对此已有研究。

赵万里和《唐写本〈文心雕龙〉残卷校记》

这两位学者对唐写本的研究逐渐引起中日学界的广泛重视,纷纷予以参考引录。在无锡国学专修学校任教的叶长青,曾将授课讲义整理成《文心雕龙杂记》(福州铺前顶程厝衕叶宅1933年)。书前冠有黄翼云所撰序言,盛赞叶氏能“取敦煌古本正今本刘著之舛误”。可逐一覆按书中提到的唐写本内容,其实都迻录自赵万里的校记。铃木虎雄的弟子斯波六郎在1953年至1958年期间陆续发表《〈文心雕龙〉札记》(载《支那學研究》第10、12、15、19卷,中译本载王元化编选《日本研究〈文心雕龙〉论文集》,齐鲁书社1983年),引录过老师的不少意见,并加以引申阐发。范文澜早年撰著《文心雕龙讲疏》(新懋印书局1925年)时还不知道有这份残卷,随后将此书删订增补为《文心雕龙注》(人民文学出版社1958年),在《例言》里就明确交代参考过“铃木虎雄先生校勘记,及友人赵君万里校唐人残写本”。刘永济的《文心雕龙校释》(中华书局1962年)在《前言》中也提起:“海外有唐写残卷,原出鸣沙石室。我曾取国人录回之文字异同,校《太平御览》所引,同者十之七八。”也非常倚重赵万里的校订成果。甚至在王重民编纂《敦煌古籍叙录》(商务印书馆1958年)时,在《文心雕龙》条目下也直接引录赵万里的题记以供读者参考。

刘永济《文心雕龙校释》

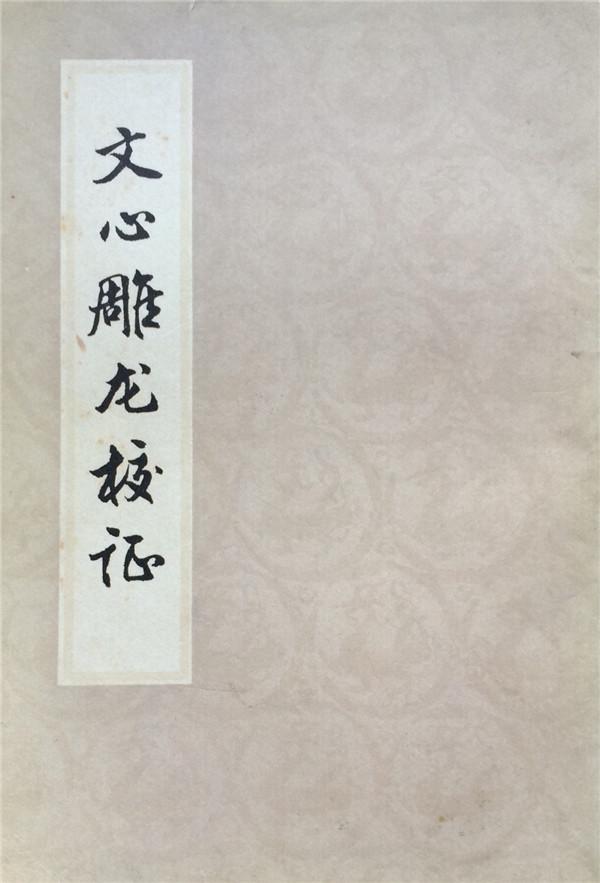

然而由于铃木虎雄和赵万里依据的残卷照片来源各异,双方所持的校勘标准也不尽相同,因此两人考订所得也就多有出入。如残卷中《原道》篇赞语仅存十三字,铃木共校出三处异文,赵氏则阙而未论;而像《宗经》篇“其书言经”句,赵氏指出唐写本“言”字作“曰”,又称《太平御览》所引“与唐本正合”,可铃木对此却只字未提。此外,因为唐写本字体潦草,照片质量想必也不高,许多地方并不容易辨认,两人存有疏漏也在所难免。专注于《文心雕龙》研究的户田浩晓在1958年征得大英博物馆的同意,获取到一份新的缩微胶片,经过仔细比勘覆核,撰有《作为校勘资料的〈文心雕龙〉敦煌本》(载1968年《立正大学教养部纪要》第二号,中译本收入《文心雕龙研究》,曹旭译,上海古籍出版社1992年),就直言不讳地指出铃木的工作“‘校’详而‘勘’疏”,只是列异同,并未定是非,而且“校勘记中未曾言及的地方还很多”,需要再做全面的考察。当然,绝大部分学者都不可能拥有如此优越的研究条件,得以直接利用残卷的缩微胶片,而只能通过铃木虎雄或赵万里的校勘成果,或是想方设法寻求其他途径,去间接了解残卷的相关信息。杨明照在《文心雕龙校注》(古典文学出版社1958年)中就颇为感慨:“原本既不可见,景片亦未入观,爰就沈兼士先生所藏晒蓝本迻录,比对诸本,胜处颇多。吉光片羽,确属可珍。惜见夺异国,不得一睹原迹为恨耳!”由此造成的缺憾自是不言而喻。

户田浩晓《文心雕龙研究》

杨明照《文心雕龙校注》

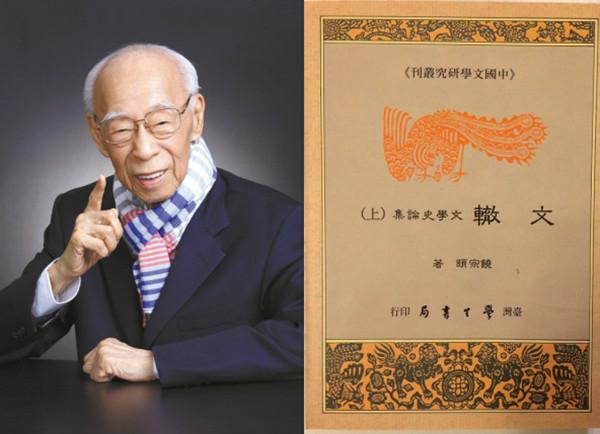

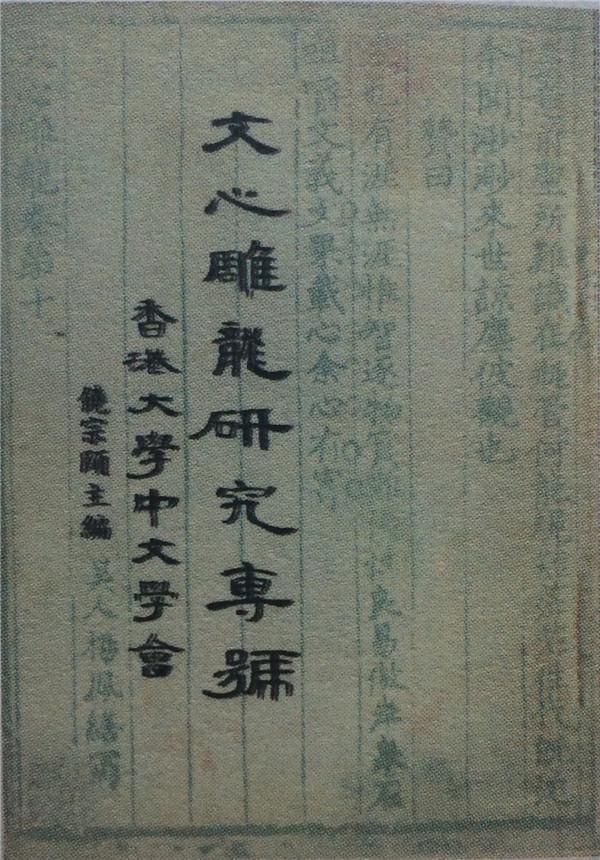

日本东洋文库所设的敦煌文献研究联络委员会在1953年选派专门人员远赴英伦,协助大英博物馆整理馆藏敦煌文献。任教于香港大学的饶宗颐此时正在竭力搜集敦煌资料,闻讯后当然绝不会轻易错过良机。他事后回忆道:“往岁英国博物馆得东洋文库榎一雄、山本达郎两先生之助,将所藏斯坦因取去之敦煌写卷全部摄成显微胶卷。时郑德坤教授在剑桥,为余购得一套,得于暇时纵观浏览。是为余浸淫于敦煌学之始。”(《〈法藏敦煌书苑精华〉序》,广东人民出版社1993年)在随后进行的研究中,他也注意到了这份唐写本《文心雕龙》。在《敦煌写卷之书法》(载1959年《东方文化》第五卷第一期,收入《书学丛论》,《饶宗颐二十世纪学术文集》第十三卷《艺术》,新文丰出版公司2003年)一文中,他扼要评述过残卷的书写特点,认为“虽无钩锁连环之奇,而有风行雨散之致,可与日本皇室所藏相传为贺知章草书《孝经》相媲美”。数年之后,由饶宗颐主编的香港大学中文学会年刊《文心雕龙研究专号》(香港大学中文系1962年)出版,书中收录了他撰写的《文心雕龙探原》、《刘勰以前及其同时之文论佚书考》、《刘勰文艺思想与佛教》、《文心雕龙集释·原道第一》等多篇论文,在全书最后还附有唐写本《文心雕龙》残卷的影印件以及他为此撰写的说明。台湾明伦出版社在1971年又翻印过这本《文心雕龙研究专号》,使残卷照片得到更广泛的传播。饶宗颐后来编订个人论文集《文辙》(学生书局1991年),将这份影印说明也收入其中,并增加了一段后记,由此改题为《敦煌唐写本〈文心雕龙〉景本跋及后记》。他在后记中忆及此事,自诩道:“拙作实为唐本首次景印公诸于世之本,于《文心》唐本流传研究虽不敢居为首功,然亦不容抹杀。”仔细梳理唐写本在此后的流传过程,他确实有着当之无愧的首创之功。

在为影印件撰写说明时,饶宗颐也认同前人的判断,认为唐写本文字“颇多胜义”,“较旧本为优”,可同时却又发现其中颇存蹊跷。在铃木虎雄和赵万里的校勘记中,都明确提到残卷中完整保留着自《征圣》迄《杂文》共计十三篇的内容,但在他得到的这份缩微胶片中,从《征圣》篇下半部分到紧随其后的《宗经》篇上半部分却出现了大段阙漏。他由此推测,“岂此显微影本,由第一页至第二页中间摄影时有夺漏耶?”只是因为还未能亲自勘验过写本原件,这个疑问只能暂时搁置不论。

饶宗颐在1964年又赴法国研究敦煌经卷,顺道转至大英博物馆检覈这份唐写本残卷。蓄疑已久的谜题最终解开,确实是东洋文库的工作人员在拍摄时大意疏忽,遗漏了一整页内容。饶氏还没来得及撰文说明相关情况,就发现“日本户田浩晓先生关心于此,特著文讨论”(《敦煌唐写本〈文心雕龙〉景本跋及后记》),也就是那篇《作为校勘资料的〈文心雕龙〉敦煌本》。户田在1958年得到英方授权而得到的胶片,同样是由东洋文库负责拍摄的,对其中的文字阙漏也困惑不解。他注意到饶宗颐为残卷影印本所写的说明,在论文中说起“饶氏的这一推断是正确的。我也很早就注意到这一问题,遂于1961年再次向大英博物馆寻求援助,并得到了完整无缺的胶卷”。既然日本学者已经发现症结所在,并圆满地解决了问题,当然也就毋庸赘言了。

饶宗颐和《文辙》

饶宗颐主编《文心雕龙研究专号》

东洋文库所摄缩微胶片内容阙漏的原因虽然已经查明,但饶宗颐据此刊布的影印件终究并非完璧,还是让人感到未惬于心。好在没过多久,香港中文大学新亚研究所的潘重规整理出版《唐写本〈文心雕龙〉残本合校》(新亚研究所1970年),不仅“综合诸家之说,亲就原卷覆校,附以己见”,提供了一个全新的汇校本,而且还将自己早年访书英伦时拍摄的“中无脱漏”的残卷照片“复印附后,俾读者得自检核,而知有所别择也”,唐写本《文心雕龙》残卷至此才得以完整示人。而后陈新雄、于大成主编的《文心雕龙论文集》(文光出版社1975年)又转载了潘氏的合校本,尽管并未同时附上残卷照片,但也为有兴趣的读者提供了重要线索。

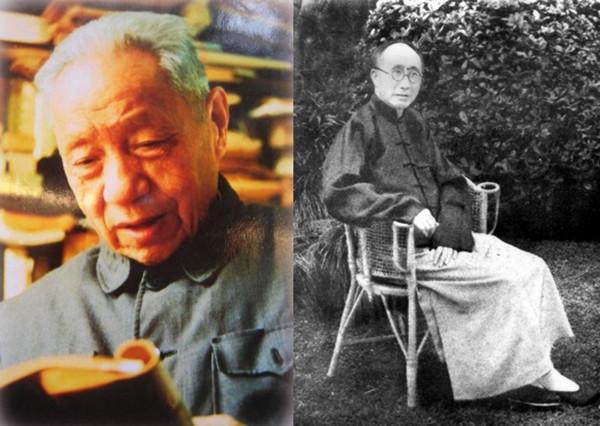

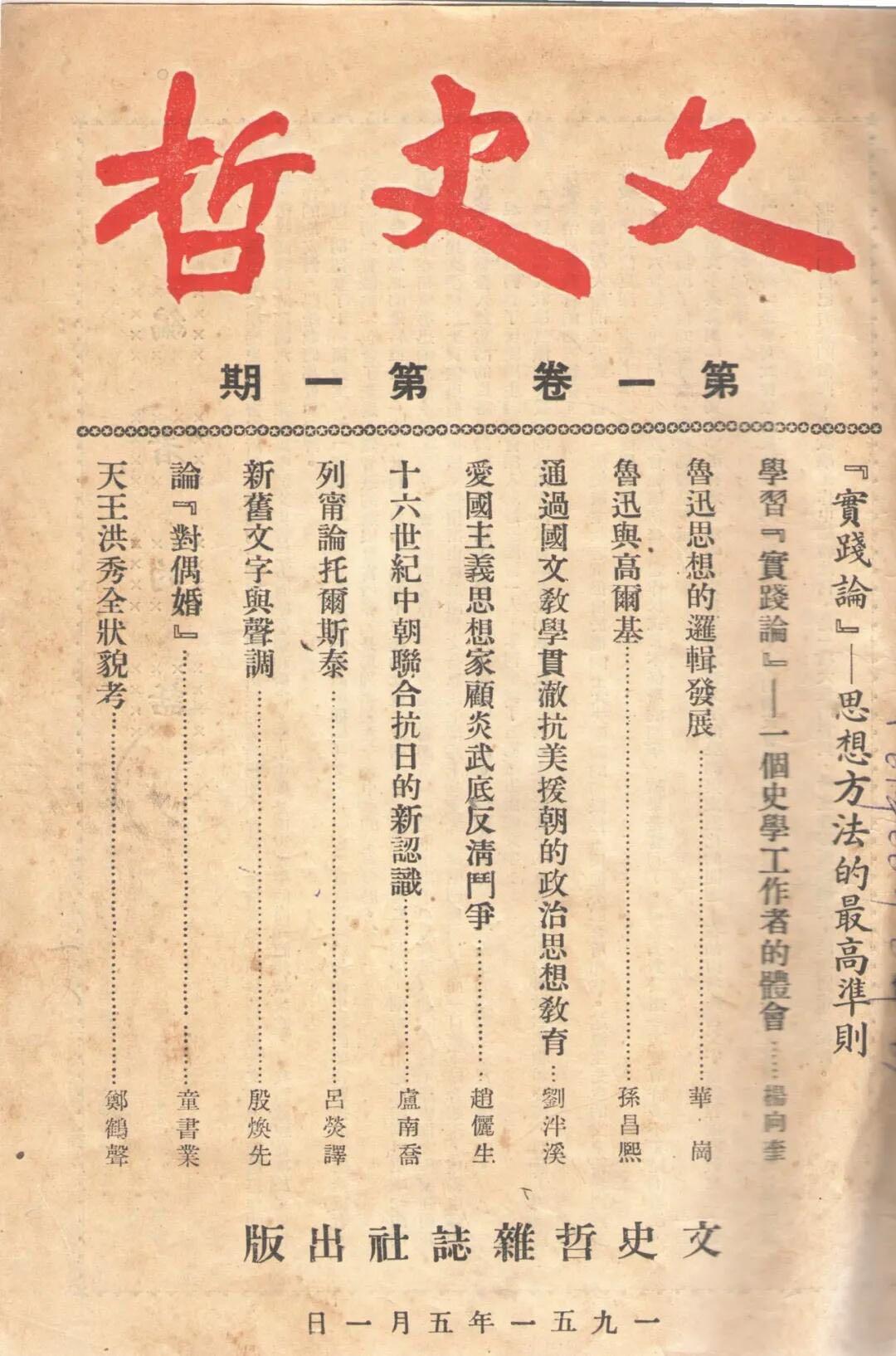

饶、潘两位先后公布的唐写本影印件都在港台地区出版,大陆众多学者根本无法寓目,依然颇有遗憾。复旦大学在1984年主办中日学者《文心雕龙》研讨会,筹备期间曾委托上海古籍出版社影印上海图书馆所藏元至正刻本《文心雕龙》。原来还计划同时附印唐写本残卷,以便学者参考利用,可当时北京图书馆(即今国家图书馆)虽藏有这份缩微胶片,却是由东洋文库拍摄的那种,内容原本就有阙漏,加之保存不善,以致文字漫漶,难以辨识,因此最终只能作罢。会议召开期间,时任中国《文心雕龙》学会副会长的王元化与日方代表户田浩晓顺便谈及此事。户田返回日本后,立即就将北图所藏胶片中脱漏的那一页复印件寄来。数年之后,王元化又得到了潘重规的《唐写本〈文心雕龙〉残本合校》。他随即又委托友人专程赴大英博物馆,再次摄取原件的缩微胶片,以便详细比勘。经过数年的搜集积累,有关唐写本残卷的文献资料已经颇为齐备了,而王元化“不敢自秘,遂请托林其锬、陈凤金贤伉俪整理出版,以供学人研究之用”(王元化《〈敦煌遗书文心雕龙残卷集校〉序》,载林其锬、陈凤金《敦煌遗书文心雕龙残卷集校》,上海书店1991年)。林、陈两位的整理成果最先发表于《中华文史论丛》1988年第一期(上海古籍出版社1988年)。随后经过修订补充,加上《宋本〈太平御览〉引〈文心雕龙〉辑校》,并附上所有图片,由上海书店于1991年正式出版。美中不足的是这些图版资料,尤其是唐写本照片的印制效果相当糟糕,只能算是聊胜于无。所幸中国《文心雕龙》学会和全国高校古籍整理委员会随后又在王元化的积极建议下,合作编纂《〈文心雕龙〉资料丛书》(学苑出版社2004年),将包括唐写本在内的历代重要版本汇为一编,颇便学者取资。而林其锬、陈凤金两位更是精益求精,在多年后又推出《增订〈文心雕龙〉集校合编》(华东师范大学出版社2011年),不仅校勘内容更为细密精审,所附图版资料也经过修复处理,较诸饶宗颐、潘重规先前公布的照片更为清晰,研究者们终于可以充分利用这份唐写本残卷了。

王元化

潘重规和《唐写本文心雕龙残本合校》

林其锬、陈凤金《敦煌遗书文心雕龙残卷集校》和《增订文心雕龙集校合编》

不过,围绕着唐写本残卷,还有些疑云有待揭晓。潘重规在《唐写本〈文心雕龙〉残本合校》中介绍各家的校勘成果,最后总结道:“上来诸家,或未见原卷,或据影本而中有脱漏,且有见所据参差,因疑敦煌原卷或有异本者。”饶宗颐注意到这番议论,特意指出:“惟潘君称有人致疑别有敦煌异本,则殊易引起误会——因《文心》敦煌草书写本仅有Stein五四七八此册而已,实别无它卷也。”(《敦煌唐写本〈文心雕龙〉景本跋及后记》)认为这种推断缺乏依据,根本没有必要。可是,除了大英博物馆所收藏的那份残卷,是否还另有其他的唐写本《文心雕龙》留存世间,确实很容易令人产生遐想——甚至可以说是期待。

有些揣测当然纯属误会,比如王利器在《文心雕龙校证》(上海古籍出版社1980年)的《序录》中提到过一些“已知有其书而未得征引的”版本,首当其冲的就是“前北京大学西北科学考察团团员某藏唐写本,约长三尺”,只是未曾指名道姓,让人颇费猜疑。幸亏他晚年对此事做过澄清,在《我与〈文心雕龙〉》(收入王贞琼、王贞一整理《王利器学述》,浙江人民出版社1999年)中,他提到赵万里曾经告诉自己:“你的北大同学黄某,藏有敦煌卷子《隐秀》篇。”他为此还特意与黄某交涉,最后“方知他所收藏的实乃是唐写本《文选序》,并非《文心雕龙·隐秀篇》”。这位“黄某”即三十年代中后期担任过西北科学考察团专任研究员的考古学家黄文弼。有关此事的来龙去脉,王世民在《所谓黄文弼先生藏唐写本〈文心雕龙〉究竟是怎么一回事》(载朱玉麒、王新春编《黄文弼研究论集》,科学出版社2013年)中做过详细考辨,可知完全是因为黄氏本人大意疏忽而造成的以讹传讹。

王利器《文心雕龙校证》

除了这类子虚乌有的情况以外,真正经眼甚至校读过唐写本的确实不乏其人。范文澜在《文心雕龙注·例言》中说起“畏友孙君蜀丞尤助我宏多”,而“孙君所校有唐人残写本”。杨明照在撰著《文心雕龙校注》时,利用过“沈兼士先生所藏晒蓝本”。王利器在《文心雕龙校证·序录》中说曾见过“傅增湘先生手校本(底本张之象本),乃是对校唐写本”,而且“近人校唐写本的,还有几家”,只是各家都“无所发明”,他才觉得“没有提及的必要”。尤其引人注意的是,原上海合众图书馆总干事,后任上海图书馆馆长的顾廷龙晚年曾对林其锬说起:“《文心雕龙》敦煌写本肯定尚有一种。我清楚记得:一九四六年农历九月二十八日,张元济八十岁生日。当日下午,他为避寿来到合众图书馆。……张元济来时拿了一卷敦煌写本,是黑底白字的复印件,是直接照书扣照的,是《文心雕龙》写本,大约有几张;还拿了一部《四部丛刊》本《文心雕龙》。他把两种本子都交给我,并叫我校一下。我一看,那敦煌写本是正楷写的,所以校起来很快,一个晚上便校好了,到第二天上午就送走。”(林其锬《顾廷龙谈〈文心雕龙〉敦煌写本》,载林其锬、陈凤金《增订文心雕龙集校合编》附录三《承教录》)张元济在当年10月22日生日当天确有一张给顾廷龙的便条,提到“今送去唐人写本《文心雕龙》影片四十五张,又重复者八张(浅深不同,可以互证)”(收入张树年、张人凤编《张元济书札》,商务印书馆1997年),可证顾氏的回忆大体无误。在后来给林其锬的信中,顾廷龙又再次谈及此事:“我想起我说的一本《文心雕龙》,一定在台湾,不知在台湾谁手耳!将来总会再发现的。”(载林其锬、陈凤金《增订文心雕龙集校合编》附录三《承教录》)张、顾两位都精于版本鉴定,而顾更是兼擅书艺,绝不可能将那份用草书抄写的残卷误认为正楷,他们提供的线索无疑值得重视。绝大部分敦煌文献目前都收藏于英、法、俄、日、中等国的博物馆和图书馆,并且都已编号登录,甚至刊行过图版以供学者研究;但与此同时,确实还有一部分散落于各地私人收藏家之手,有些甚至迄今仍秘而不宣。不知其中是否确有那份曾经惊鸿一现的唐人用正楷抄写的《文心雕龙》?倘若这份残卷尚存天壤之间,如今的拥有者是否也能像饶宗颐、潘重规、王元化等诸位先贤那样,本着学术为公的宗旨将其公诸于世呢?这的确令人充满期待,尽管可能性也许非常渺茫。

顾廷龙、张元济

发表评论