乐黛云是一位奇女子,经历波澜壮阔的时代,柔弱的身躯流淌着江河。十七岁考入北大外文系,只身北上,入学作文得沈从文先生赏识转入中文系。她作为世界学生代表大会代表访问红旗漫卷的苏联,作为比较文学学者游历世界多所高等学府;与哲学家汤一介相恋于未名湖畔,两只小鸟拥抱理想主义的天空,博雅又通达,比翼双飞,度过历史的风浪。

鸡鸣桑树颠,战乱时代拥有“蓝色天堂”

1931年,乐黛云出生于山城贵阳的“乐家大院”。乐家在贵阳是一个显赫的大家族,她的祖父是贵阳响当当的富豪、绅士、文化人。乐黛云的第七个伯父乐森珣,在乐氏家族中,创造了辉煌的学术成就,他是古生物学家、地质学家、第一批学部委员、科学院院士。

乐黛云的父亲是20世纪20年代北大英文系的旁听生。他来到北大报考英文系,接受过胡适的面试,但胡适嫌他的英文有浓重的贵阳口音,没有录取他。这个来自贵阳的年轻人,干脆在北大附近租了一间公寓,在北大英文系当旁听生。后来,父亲对乐黛云讲,当年北大的课随意听,他只听陈西滢和温源宁的课,对面教室鲁迅讲《中国小说史略》,听课的学生总是人山人海,但他从不去听。

在北大外文系当了四年旁听生,父亲飘然南下。乐黛云在《父亲与童年》一文这样写道:“回到贵阳,父亲很是风光了一阵。他穿洋装,教洋文,手提文明棍;拉提琴,办舞会,还在报上骂军阀,都是开风气之先。”

乐黛云的父亲,先后在贵阳中学、贵州大学担任英文教师,他醉心于19世纪英国浪漫主义文学,喜欢诵读济慈、华兹华斯的诗歌。他一生最为得意之事——娶了小他十多岁的贵阳女子师范艺术系校花为妻。乐黛云的外祖父是贵阳的大法官。由于外祖母去世早,乐黛云的母亲在复杂的大家庭中学会了独立。

父母都是新派人士,精神的世界是中西结合。这对夫妻常常以《浮生六记》中的男女主人公自况,《闲情记趣》成了乐黛云童年的启蒙读物。父亲远离政治,雅好文学,母亲喜欢艺术。父母带着乐黛云进贵阳的天主教堂,母亲教她弹钢琴。

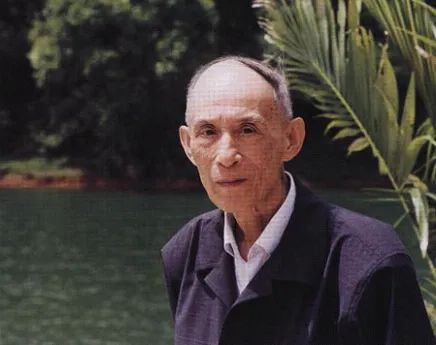

1935年,乐黛云与父亲

在乐黛云幼小的心灵中,留下这样一幕:父亲常常独自引吭高歌,他最爱唱的就是那首英文歌《蓝色的天堂》:“just Mary and me,and baby makethree,that is my blue heaven!”乐黛云听着父亲的歌声,望着和母亲一起在野外采摘回来的花篮,那是用棕榈叶和青藤编制的小篮儿,装上黄色的蒲公英花和蓝色的铃铛花。她的思绪随着父亲的歌声飞出窗外,飞出一片开阔的打谷场,飞过潺湲的碧绿的溪流,飞过连绵起伏的群山……

乐黛云的童年,充满了田园牧歌的气息,不知不觉中,她的性格中也充满了浪漫的色彩。

那时,乐黛云经常趴在家中窗户,凝望连绵起伏的群山,苍山如黛,青峰之上,浮动着缭绕的白云。到了晚年,乐黛云回到家乡,再看贵阳的群山,感受更加丰富,思想境界更高了。晚年的乐黛云在一次写作讲座中说:

“登高望远”成为中国诗歌一个很重要的母题,很多时代,很多诗人都在进行发挥。人们应不断突破自己的局限,扩大自己的视野,看到更遥远,更远大的一些景象。

很快,恬静的田园牧歌一般的生活被打破。全面抗战爆发后,“下江人”大量涌入贵阳。山城贵阳被战争的阴影笼罩。乐黛云就读的贵阳女中疏散到花溪。这所中学汇集了大量的名师,教国文的朱桐仙注重写作和英国文学。“一本托马斯·哈代的《德伯家的苔丝》讲了整整一个星期,那时我们知道她的丈夫是一个著名的翻译家,当时还在上海,《德伯家的苔丝》是他的新译作。”朱老师还组织学生剧团,排演大型话剧《雷雨》,创作歌剧。读了三年初中,乐黛云考入贵州唯一的国立中学——第十四中。这所高中,每天都有升旗仪式并唱歌,其中一首歌曲是学校老师创作的《马鞍山颂歌》。这歌声里有一代青年学子的梦想,也有抗战大时代的怒吼:“马鞍山,马鞍山,是我们成长的园地,是我们茁长的摇篮。山上飘洒着园丁的汗雨,山下流露着慈母的笑颜。上山!上山!往上看,向前赶!永恒的光,永恒的爱。”

一位美术老师叫吴夔,乐黛云对他印象深刻。“他教学生用当地出产的白黏土做各种小巧的坛坛罐罐,然后用一个铜钱在上面来回蹭,白黏土上就染上一层淡淡的美丽的绿色。他又教学生用木头雕刻简单的版画,我记得刻的都是隆起的臂膀,还有张开的大嘴。”国民党进行反共大清洗,吴夔被抓捕到城里枪毙了。这次风波也波及到乐黛云家。她的父亲被解聘,“罪名是与共党分子往来”。幸运的是,他们没有搜出藏在乐黛云家天花板上的文件。否则,父亲就不只是解聘了。

乐黛云读高二时,抗战胜利了。美国军人进入贵阳,乐黛云非常讨厌横冲直撞的美国兵,又被西方文化吸引。她爱看美国电影;爱读霍桑、斯坦贝克、海明威的英文原著小说;周六参加音乐唱片会,系统地欣赏西方的乐曲。

人在云贵高原,但视野和爱好却是国际化的。虽然沉浸在西方文化的海洋之中,但乐黛云还是走上了革命的道路。她的一位堂哥在抗战期间是空军机械师,到美国接受培训归来。抗战胜利后,他参加了地下共产党。贵阳解放前夕,他被国民党抓进监狱,国民党溃败时,他英勇就义,是贵阳非常有名的烈士。

乐黛云终究要飞出浪漫的、温馨的小家,飞向蓝天翱翔,搏击风雨。1948年,她考取了北京大学、中央大学、中央政治大学等五所大学,一心念想的却是离家最远的北大。“当时只是一心一意要北上参加革命。其实,我并不知革命为何物,只是痛恨衙门。每年去官府替父亲交房税、捐地税,烦透了。”投奔共产党闹革命,在她看来,正义、英勇。有一种神秘的力量吸引着她。鉴于当时国共内战的局势,父亲不舍得女儿离开这个家,允许她读贵州大学。乐黛云开始了抗争,甚至以死相逼。经过一番闹腾,乐黛云的父亲妥协了,允许她到南京上中央大学。母亲悄悄出手了,给了女儿10块银元,默许她到武汉后改道去读梦想中的北大。

后来,乐黛云回望自己的人生旅途。她感慨地说:“生活的道路有千万种可能,转化为现实的,却只是其中之一。转化的关键是选择。”她进入北大后,面临着更多的选择。命运本来很可能安排她去担任北京市领导人彭真的秘书,但她更喜欢学术;机缘也曾经使她可能成为一名外交官,但她选择了留在学校;在一般人以为“人到中年万事休”的时候,她毅然选择了重启人生,拓荒比较文学。她坚信:生命应该燃烧起火焰,而不只是冒烟。

事实上,乐黛云并不是那种娴静淑雅的孩子,也不是只有文艺色彩的浪漫,她的性格中还有调皮、独立、泼辣的一面。读初中时,乐黛云属于调皮捣蛋的那种人:“特别喜欢用虫子去对付那些装腔作势的女孩,有些小女孩喜欢啊啊地叫,把她们逗得叫起来很是得意。有一次,我把这么一大条深绿色、非常有肉感的大豆虫放在年轻的英语女老师的讲义上,她被吓得要命,很是狼狈,引得全场哄堂大笑。我虽被罚站了半堂课,但心里仍然暗自得意。”性格中另一面,闪现在她的选择之中,隐藏在她的命运之中。

忽值山河改,风云激荡求学北京大学

提着一只小皮箱,十七岁的乐黛云从山城出发了。在武汉与向往北方的北大新生汇合,辗转多程,途中却充满昂扬的歌声。领队教他们大唱解放区歌曲,“你是灯塔,照亮着黎明前的海洋……”

到达古都北京,乐黛云觉得“感动极了,眼看着古老的城楼,红墙碧瓦,唱着有可能导致被抓去杀头的禁歌,觉得是来到了一个在梦中见过多次的自由的城!”

受到父亲的影响,乐黛云考入北京大学外文系,但一个偶然,改变了乐黛云的志愿。

考北大,有一个作文题目是《小雨》,“我就做了很得意的一篇小文章”。沈从文是这一届考生作文的阅卷老师,他看了乐黛云的这篇《小雨》,诗才充沛,非常欣赏,觉得是一个可造之材,应该读中文系,充分发挥写作方面的才能。沈从文给乐黛云写了一封信:问她是否愿意转到中文系。后来,乐黛云谈起这段往事说:“当时沈从文亲自写信让我受宠若惊,我说那太好了,我很愿意到中文系。其实,我还是喜欢外语系,可是那时候虚荣心就觉得,沈从文都亲自来问你了,你还不去。”

乐黛云考进北大的这年冬天,面临一个严峻的问题。北平正处于围城期,物价飞涨,北京大学一年级学生自治会创建了一个“面粉银行”,把同学手中的钱都买成面粉,随时存取。乐黛云已身无分文。她母亲出了奇招:她在贵阳找到一个卖肉的老板,老板的哥哥在北平卖肉。于是,她给贵阳老板60斤猪肉的钱,让他哥哥在北平转付60斤猪肉的钱给女儿。就这样,乐黛云在“面粉银行”里,有了自己的两袋面粉。

乐黛云

乐黛云的求学在北大四院展开。大学一年级,沈从文教大一“国文兼写作”,沈教学有自己的特色,他不用北大的大一《国文》教材,而是他选编的自己喜欢的散文和短篇小说。他要求学生两周交一次习作。长短不限,题目有时是“一朵小花”,有时是“一阵微雨”,有时是“一片浮云”。学生作文交上给沈从文,他逐字逐句批改学生的文章。乐黛云盼望着发作文,20多位学生,都是以十分激动的心情等待沈从文点评作文。“先生总是拈出几段他认为写得不错的文章,念给我们听,并给我们分析为什么说这几段文章写得好。得到先生的夸奖,真像过节一样,好多天都难以忘怀。”

废名先生讲“现代文学作品分析”。废名先生讲课不大在意学生听不听,也不管学生是否听得懂。他常常兀自沉浸在自己的思绪中。他时而眉飞色舞,时而义愤填膺,时而凝视窗外,时而哈哈大笑,他大笑时常常会挨个儿扫视满堂学生的脸,急切地希望看到同样的笑意,可是学生们并不知道他为什么笑,也不觉得有什么可笑,但不忍拂他的意,或是觉得他那急切的样子十分好笑,于是,也哈哈大笑起来。乐黛云不懂废名的“有身外之海”的玄妙,不能进入他的诗境,觉得他的教学风格挺另类。到了晚年,她懂了:

现在回想起来,这种类型的讲课和听课确实少有,它超乎于知识的授受,也超乎于一般人说的道德的“熏陶”,而是一种说不清、道不明的“爱心”“感应”和“共鸣”。

唐兰先生教大一“说文解字”,因为他是一口浓重的无锡口音,学生们都听不懂。上他的课,乐黛云总是坐最后一排,不是打瞌睡,就是读别的书。

随着解放军围城炮火的轰鸣,乐黛云和一部分参加地下工作的同学忙着校对秘密出版的各种宣传品;绘制重要文物所在地草图,以帮助解放军选择炮弹落点时注意保护;组织“面粉银行”,协助同学存入面粉,以逃避空前的通货膨胀……

1949年1月29日,解放军进入北平。北大学生上街迎接,载歌载舞。乐黛云挤到最前列,给半身探出车窗的战士递上一杯早已准备好的热水。古都北平迎来一个新的时代,北京大学获得新生。

新的时代,北大的课程也变化了。废名先生被通知停止开他最得意的“李义山诗的妇女观”一课时,还默默地流下眼泪。

乐黛云的俄语学得好,政治课发言激情澎湃,当上了政治课小组长。一天晚上十一点多钟,她被突然叫醒,一辆在夜幕中闪亮的小轿车接上她,她被带到一个陈设豪华的小客厅。原来,彭真市长忙完工作,要听取北大政治课的教学情况,要听学生的反馈,让上政治课的小组长们前来汇报。

北大中文系有了巨大的变化。沈从文遭到郭沫若的批判之后,又遭遇北大学子的墙报的批评。1949年的沈从文,在新旧两个时代的交汇点,被外力中断了文学创作,经过自杀的精神危机后,弃绝北大教鞭和文学创作,遁入古文物研究,研究花花朵朵、坛坛罐罐。

乐黛云见证了沈从文离开北大,也见证了废名的思想转变。乐黛云是学生代表,常常参加中文系的系务会议。有一次和废名先生相邻而坐,他握着乐黛云的手,眼睛发亮,充满激情地对她说:“你们青年布尔什维克就是拯救国家的栋梁。”

1950年10月25日,根据教育部决定,北大中文系四年级,哲学系、历史系三、四年级全体学生及10名教师,共116人,组成一个工作团到江西吉安参加土改。北大党委统战部部长程贤策担任副团长。中文系废名、唐兰等先生参加了土改团,乐黛云也在其中。这年冬天,废名住在一个小木屋,上级领导念他年老体弱,特准他在屋里生一个小煤球炉做饭吃。乐黛云仍然每天出去开会,协助农民分山林,分田地,造名册、丈量土地等等,她最喜欢的工作是每晚到妇女扫盲班上课。

《九十年沧桑:我的文学之路》

有一个夜晚,乐黛云忙完工作归来,看到废名的小木屋里亮着灯光,散发出炖肉的香味。废名热情地邀请乐黛云品尝他炖的猪腰子和大枣汤。他们围坐炉灶聊天,火光跃动着,驱散了寒冷。

在江西吉安参加土改时,乐黛云与唐兰走到一个田间小路上。乐黛云笑着问唐先生:“唐先生,您记得我吗?我选过您的说文解字课。”唐先生笑笑,说道:“你不就是那个坐在最后一排打瞌睡的小家伙吗?”师生相视一笑,从对方的眼睛里,看到两年前的课堂场景。

1952年,北大中文系毕业后,乐黛云留校,成为中文系最年轻的助教。

1969年10月底,2000余名北大教职员工及家属奔赴位于江西南昌县鲤鱼洲的“江西北大试验农场”。鲤鱼洲的地理环境险恶,不仅在于有血吸虫,更在于它是鄱阳湖围湖造田的产物,汛期如水位上涨,就有堤坝决口的危险。基于这些原因,鲤鱼洲已被当地农民遗弃。乐黛云回忆鲤鱼洲环境之荒芜:“荒无人烟,没有房屋。我们自己动手,就地取材,用芦苇和竹子造屋,在湖底种田。”

汤一介乐黛云夫妇带着十一岁的儿子,在鲤鱼洲生活了近三年。“我们虽然分住在不同的连队,但两周一次的假期总可以一家人一起沿着湖滨散步,那就是我们最美好的时光。”

历史地理学家侯仁之当时五十八岁,但仍得背着大水泥袋劳动:“穿一个裤衩,拿块破布垫在肩上,背那个大水泥袋,……从湖里的船上背到岸上。河滩地,下来都是泥,扛着个水泥袋走那个跳板,一颤一颤的,得特别当心。”

乐黛云下放劳动的岁月,当过猪倌、伙夫、赶驴人、打砖手。她读《庄子》,读《陶渊明诗集》,从中国传统文化中汲取人生的智慧,她“不累于俗,不饰于物,不苟于人,不忮于众”的逆境生存准则,帮她度过各种运动。

直到20世纪80年代,那个被有形、无形丝线束缚的蜻蜓,终于摆脱了一切羁绊,在比较文学这块学术的园地快乐、自由地飞翔。

流幻百年中,弟子回忆谱写先生之风

1949年,二十二岁的汤一介,读北大哲学系;十八岁的乐黛云,读北大中文系。他们在最美好的华年相识在最美丽的燕园。汤一介是北大教授、哲学家汤用彤先生之子,内敛沉稳,慎思笃行;乐黛云出生于贵阳的书香家庭,活泼开朗,热情奔放。两人同样才华横溢。沉稳的“一介书生”为灵动的乐黛云讲天坛建筑的构造,她感受到他的渊博学识。乐黛云组织策划的营火晚会,他感受到她的活力、激情。

一次两人一同去南苑农场水田劳动。水田路边有一块小小的草地,午间休息时,两人就和大家一起躺在草地上休息。汤一介看着天上朵朵絮状的白云,在明镜似的蓝天中变幻,非常美丽。他灵机一动,做出了一个举动。乐黛云回忆道:“那天,他在我旁边,揪了几根绿色的小草放在我的口袋里,我们什么都没有说,我的心砰砰地跳,他的眼神使我感到一种新的关系也许就要开始了。”几根绿色的小草,成了两人的定情信物。

汤一介与乐黛云结婚照

1952年,汤一介与乐黛云结婚了,没有举行婚礼。

“我跟汤一介终究不是一般的市井夫妻。”乐黛云曾在公开场合这样总结二人的感情,“他写《人生要有大爱》,我们俩开始交往的时候就是那样的。”

从此,燕园多了一对学界伉俪,他们比翼双飞,共同穿越波谲云诡的天空,他们执子之手,共同度过了六十二年的沧桑岁月。未名湖畔同行的两只小鸟,亦成为燕园美丽的风景。一株常青的大树下,他们在湖畔长椅上坐着,面对波光粼粼的湖水,定格为北大学子悠然神往的场景。2014年,汤一介先生永远地飞走了,比翼双飞已成形单影只。

2021年,乐黛云出版了《九十年沧桑:我的文学之路》,这本书是她的心灵独白,是一本学人娓娓道来的精神自传,是一部知识分子的心灵秘史。人的命运如何在岁月中打开,北大的自由创新精魂如何传承,都在这本书中。

在《九十年沧桑:我的文学之路》新书发布会上,北京大学教授钱理群风趣地说:“据说,乐老师的学生包括了好几代人。如果这样划分的话,那么,我应该算是第一代的老学生了。乐老师给我最深刻的印象,就是她思想的自由、开放和活跃,和我们读书时的20世纪70年代末80年代初思想解放的时代潮流是相当融合的。”

北大教授戴锦华是乐黛云的学生,她写道:

上世纪70、80年代之交,我在北大求学,乐先生于我们,是一则“传奇”、一个偶像。

随着对乐老师的了解:

乐老师不再仅仅是北大校园中的一个身影、学生们口中一个口耳相传的故事,而且是20世纪80年代幕启时分最响亮的名字之一,而且这名字与一个悄然舶来、渐次耀眼的学科之名重叠在一起:比较文学。

后来,戴锦华在北京电影学院任教,师生情谊绵延。1997年,在乐黛云的力邀下,戴锦华以北大本科学历在北大比较所任教授。

在几代弟子眼中,乐黛云是真正的良师益友。通过乐门弟子的文章,感受到乐先生的人格魅力。

史成芳是中国第一个比较文学博士,他的导师就是乐黛云先生。史成芳的博士论文、专著《诗学中的时间概念》是一本讨论诗学的杰出著作。他在读博期间,不幸患癌,与病魔搏斗,完成论文,获得博士学位。他于1997年秋天去世,年仅三十六岁。

史成芳的妻子周阅是乐黛云带的硕士研究生。她深情回忆丈夫史成芳撰写博士论文期间以及答辩时,乐黛云先生给予的支持,让他们夫妇感受到温暖。

在完成博士论文答辩后,史成芳哽咽着说:“父母是无法选择的,但是老师可以选择。”对他来说,最正确的选择是跟随乐先生。周阅写道:

乐老师为了减少成芳论文答辩的体力消耗,从文艺理论教研室的答辩会上“抢”来了北师大童庆炳教授;又为了减轻我们的经济负担,亲自给北大校长写信,申请延长成芳的公费医疗期限;还曾经计划为我们募捐……无论是精神上还是物质上,在最痛苦的日子里,乐老师的温暖都是强效的镇痛剂。

乐黛云先生为学生解决大困难、大难题,关爱学生之举,令人感动。即使学生遇到小的困难,她也是迅速出手。

乐黛云爱穿一件红色的毛衣,始终热情如火,富有正义感,宽容而善良。“以身观身,以心度心”,她待人接物,一视同仁。

与乐黛云素昧平生的学生报考北大外语系研究生受阻,找她求助,了解情况后她立刻仗义而为;还有学生因为另一半比自己小,碍于世俗观念,对婚姻有过疑虑,乐黛云说,“这是我能想象到的你最好的归宿。”

是业师,更是人生的导师。在乐门弟子的笔下,乐黛云热心助人,活得率真,诚如她所说:“人在肉体上不能不受百年时间和一定空间的束缚,但只要能打开思想之门,超越利害、得失、成败、生死等各种界限,就能像姑射山上的神人一样,获得精神上的真正自由。”她从研究鲁迅、茅盾开始学术生涯,到开拓比较文学,“学术研究背后涌动着的是深重的家国情怀、痛彻的生命感喟和寥廓的宇宙意识”,她“将学问探究与人生追问融为一体”。

风云激荡九十年,沧海桑田九十年,“我就是我!”她一生践行“和而不同”“兼容并包”的哲学理念,成为北大精神的化身。

发表评论