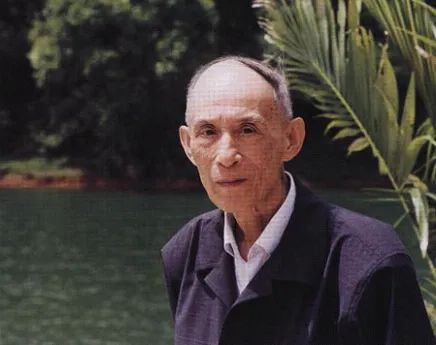

SUNTAICHU

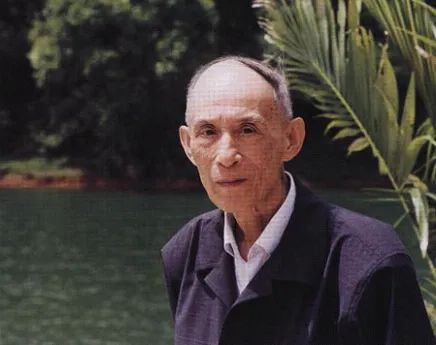

孙太初(1925-2012),号石公,梦雨楼主人,白族,云南鹤庆人,中国书法家协会会员,云南书法家协会副主席,云南省文史研究馆特约馆员。主要从事云南两汉时期及南诏、大理国时期文物考古研究,曾任中国考古学会第一届理事、著名考古学家,文史学家、金石学家、书法家。

空山新雨后

1925年太初先生出生于鹤庆县城一个白族世家,父祖辈均为科甲出身,擅长诗文。先生自幼即潜心书法篆刻,旁及金石考古之学。

其实太初先生只有初中文凭,16岁从丽江中学毕业就跟随家里到昆明工作了。“但是,由于出身书香世家,父亲6岁就会写诗作画。”孙瑜(太初先生的二儿子)说。

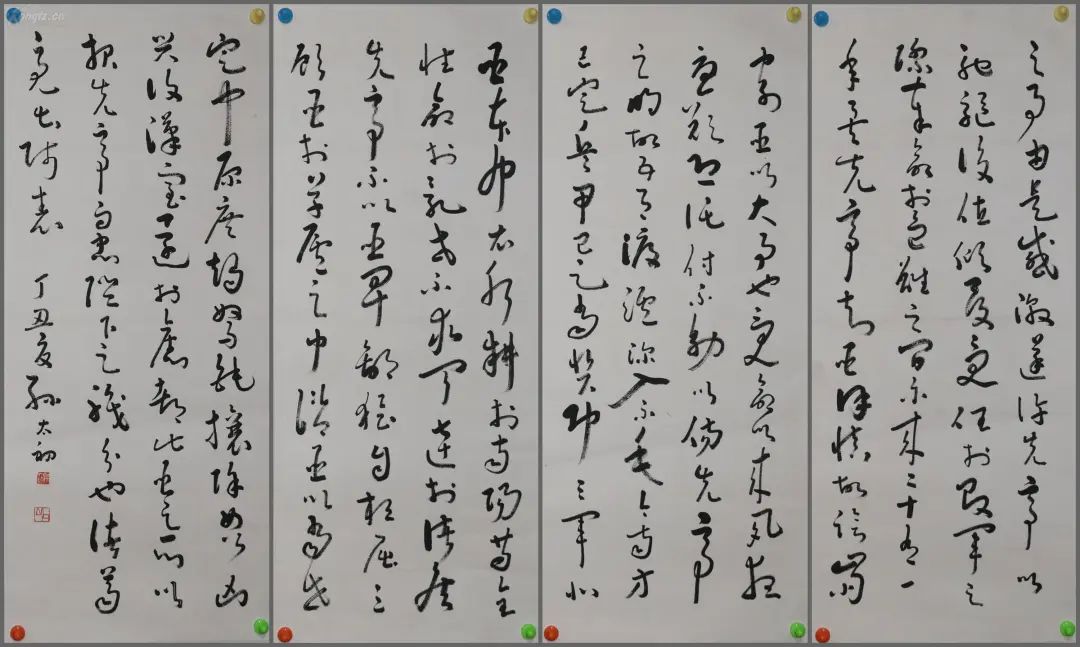

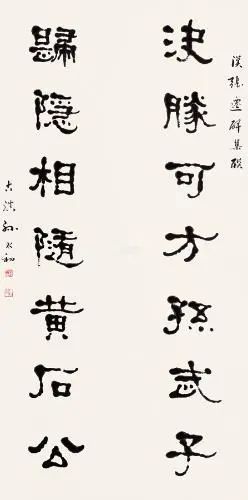

中学时从周霖先生习国画,写山水花鸟,清逸有致,简约明快。书法涉猎甚广,初习北魏碑,大篆于《大盂鼎》、《散氏盘》心得最深;隶书取法《张迁碑》、《石门颂》,多年临习不辍。

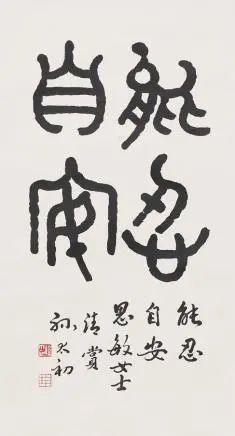

孙太初先生尤笃篆刻艺术,自少至老,手不辍刀。所刻印章布局大方富于变化,融刀法、笔法于一体,古朴奇珍,饶有“金石气”。

他曾一手捧出“滇王金印”,从此揭开古滇国的神秘面纱,从考古意义上确立了滇文化体系;他,曾创作出2000幅书画作品,教出郎森、郭伟、孙源等当代书画名家,从文化学意义上构建了云南书法篆刻艺术体系。

并且,在文史研究和文物鉴定领域太初先生与启功、徐邦达、葛宝昌、史树青齐名,而在地方书画艺术领域,又与周霖、阎甫、袁晓岑并列四大家。

“滇王之印”一掘

如果说学习书画是顺理成章,那么太初先生从事考古则有些无心插柳柳成荫的意味。1952年,太初先生被推荐参加全国第一期田野考古学员班。没想到经过半年专业学习后,太初先生便一头扎进了云南考古事业。

作为上世纪50年代发掘晋宁石寨山墓葬的主持者,先生还清楚地记得当年的情形。“如果能出现一颗滇王印,就能证明这是一处古滇墓地。”发掘已经进行了一段时间,同事只是这样对他开玩笑。岂知在他随口答应了“找到一定请客”后还不到一个星期,奇迹果真出现了。太初先生在清理6号墓的漆棺底部时,被一个不大的被泥土包裹着的方形物体所吸引。

这是一个难忘的日子,素来稳重的考古队员们都雀跃起来。

孙老先生当时心怦怦直跳,捧着金印的手也有些颤抖,小心翼翼地将印上的填土剔除,四个典型的汉篆“滇王之印”映入眼底。这证明古墓的主人确为滇王,并成为古滇国存在的最有力证据。激动之余,孙先生立即请人去渔船上买来两条大鲤鱼,和同事们饱餐一顿作为小小庆祝。

“滇王金印”的出土,揭开了两千多年前滇王国历史的神秘面纱,印证了汉武帝开通西南夷的历史记载,得到了郭沫若、郑振铎等学术大家的赞赏。其后不管是身处顺逆环境,孙太初深知“一灯不绝,仍需奋斗!”

在考古学上,出土文物与文献记载相一致的案例并不多见,因此,滇王金印的出土更显出它的与众不同和极高的考古价值。滇王金印的出土,立刻引起了西南其他省份考古学家的极大兴趣,如贵州省即组织了对《史记》中记载的另一古国“夜郎王印”的寻找。如今,孙太初发现滇王金印的石寨山已成为全国重点文物保护单位,而云南晋宁石寨山考古发掘也被评为中国二十世纪100项重要考古成就之一。

在孙太初的考古生涯里,他主攻云南两汉时期及南诏、大理国时期文物考古研究,收集过大批明清云南地方志资料,传拓过大批重要石刻拓本。孙太初所著《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》、《云南古代石刻从考》、《鸭池梦痕》、《云南古代官印集释》、《朱提堂狼铜洗考》、《陈圆圆遗事、遗迹考》、《梦雨楼金石文字跋》等众多文献,对云南地方文史、文物、文化研究有着重要意义。

惊鸿一瞥

翰墨留余香

孙太初先生不仅在书画篆刻艺术上勤奋创作,作品遍及海内外;他虚怀淡泊,提携后学身体力行,先后执教于云南艺术学院、云南师范大学艺术系讲授中国书法及篆刻艺术。数十年来从先生修习者已逾千人,如今在国内书画界有较大成就的云南籍书画家郎森、孙源、郭伟等人,都是孙太初先生培养的优秀学生。

孙瑜回忆,先生的第一份工作就是国立女子学校的国文老师,从景星书画夜校到云南艺术学院、云南师范大学,再到后来在家里“开小灶”传授入室弟子,孙老数十年诲人不倦,文化传灯桃李满天下。

查阅太初先生的资料,看到最多的都是和捐赠有关。尽管早年学习书画、篆刻,但自从事考古以后,苦于没有时间继续创作,直到退休以后才又拾起书画。

先生说自己本身收藏书画还不到50余件,大部分都捐献给社会。“大的两次捐赠是分别向省民族博物馆、省文史馆、省博物馆捐献了书画作品,一共160余幅,加上个人手中的几十幅作品,粗算起来不过两百幅。”

自从去年孙老宣布封刀以后,市场已经鲜有他的真迹,只有少数前几年老人放在儿子店上寄卖的还在流通。对此,孙老有自己的想法:“拿去馆藏总算作点贡献,相对集中,可以永久保藏。只要能够保护好捐给国家和自己收藏都一样。”

退休后的太初先生与孙瑜住在一起。“父亲一般早上在家喝茶看书,下午就到古玩店坐一会儿,精神好的时候便写字、画画。”孙瑜介绍,孙太初的作品创作高峰期在70岁左右,一生创作的作品约2000件。

而据孙瑜回忆,父亲曾挑选出160多件精品,分别捐给了云南省民族博物馆、云南省博物馆和云南省文史馆。1996年丽江地震时,孙太初还拿出一些书法作品进行义卖,现在这些作品被新加坡、日本等国的藏家收藏。

虽2012年太初先生驾鹤仙去,但留给了人间翰墨飘香,先生的品行仍值得效仿。

如此,先生便不曾走远。

END

图片 via网络(侵删)

收录《中国少数民族大辞典·白族卷》人物篇

一层秋雨一层凉,

秋雨绵绵秋意长。

发表评论