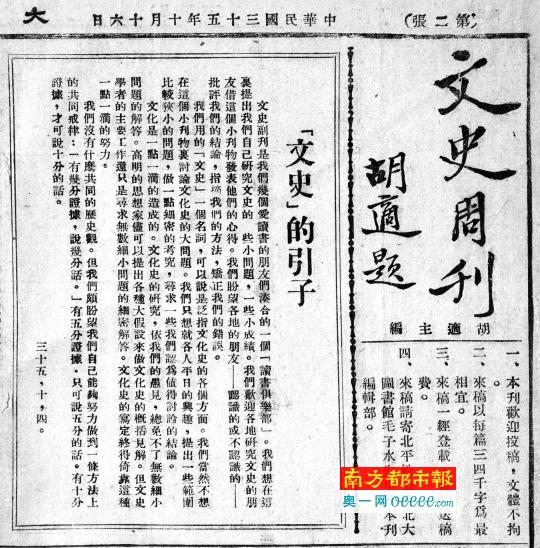

胡适主编的《大公报·文史周刊》第一期。

□肖伊绯

据《季羡林日记》记载,1946年10月16日,下午3点半,从德国归国后受聘为北大教授并着手在北大组建东方语文系的季羡林“到东安市场去买了份《大公报》,胡适之编的《文史周刊》今天创刊”(《此心安处是吾乡:季羡林归国日记1946—1947》)。

事实上,《文史周刊》的创刊号,只是一页八开对折的报纸而已,刊名题写者正是主编胡适(1891—1962)。一期刊载的文章不多,只有五篇,但文章作者确实是当时中国文史学界的著名学者———包括主编胡适本人所写两篇文章在内,还有陈垣、沈兼士、余嘉锡的论文各一篇。季羡林在买到这份创刊号半年多之后,他自己的文章也刊发于此。1947年5月30日,季羡林所撰《木师与画师的故事》,刊于《文史周刊》第30期之上;这原是一篇以塔里木盆地发现的中亚古语吐火罗语编写的古代民间故事,中译本还是首次发表。时年46岁的北大教授季羡林,选择在《文史周刊》上发表这一学术成果,足见当时青年学者对此刊的重视与青睐。

一,胡适的“发刊语”

不难发现,由胡适创办并主编的《大公报·文史周刊》,在抗战胜利之后、“百废待兴”的中国学术界尤其是文史研究界有着非同一般的号召力与吸引力。不妨先“细读”一下创刊号上胡适所写的《“文史”的引子》一文,这篇短文类似于“发刊语”,是《文史周刊》主编的“开场白”。文曰:

文史副刊是我们几个爱读书的朋友凑合的一个“读书俱乐部”。我们想在这里提出我们自己研究文史的一些小问题,一些小成绩。我们欢迎各地研究文史的朋友借这个小刊物发表他们的心得。我们盼望各地的朋友———认识的或不认识的———批评我们的结论,指摘我们的方法,矫正我们的错误。

我们用的“文史”一个名词,可以说是泛指文化史的各方面。我们当然不想在这个小刊物里讨论文化史的大问题,我们只想就各人平日的兴趣,提出一些范围比较狭小的问题,做一点细密的考究,寻求一些我们认为值得讨论的结论。

文化是一点一滴造成的。文化史的研究,依我们的愚见,总免不了无数细小问题的解答。高明的思想家尽可以提出各种大假设来做文化史的概括见解。但文史学者的主要工作还只是寻求无数细小问题的细密解答。文化史的写定终得倚靠这种一点一滴的努力。

我们没有什么共同的历史观。但我们颇盼望我们自己能够努力做到一条方法上的共同戒律:“有几分证据,说几分话”。有五分证据,只可说五分的话。有十分的证据,才可说十分的话。

这篇400余字的“发刊语”,篇幅虽不算长,但简明扼要地拈提出了胡适晚年学术的旨趣与主题,即致力于中国文史的“细密解答”,强调以严格的考据方法进行文史专题的个案研究。此时的胡适,既不再提举国学研究的新旧派别之争,亦不再提国故整理的宏观蓝图,“国学研究”就此统统转化为考据第一、立场第二的文史研究了。当时,胡适自己也正倾力于“水经注学案”的考证与深入探研,对这一专题进行了细致入微、持续多年的,可谓无孔不入、马拉松式钻研与求证———也是完全符合他在《文史周刊》“发刊语”所表达的学术旨趣与研究立场的。

胡适创办的这份《文史周刊》及其“发刊语”,很容易让人联想到北大国学门于1923年创办《国学季刊》,同样由胡适执笔撰写的那份《发刊宣言》。当年,胡适所撰的《国学季刊》之《发刊宣言》,篇幅达一万余字之巨,被学界视作一篇揭开“整理国故”大幕的檄文,此文之正式发表更被直接视作这场运动兴起的标志。《国学季刊》由蔡元培题字,鲁迅设计封面,主办者是北京大学研究所国学门,编辑委员会由胡适、沈兼士、周作人、单不庵、马裕藻、刘文典、钱玄同、李大钊、朱希祖等组成,可谓群英荟萃,一个时代的一流学者皆在此汇聚。1923年1月,由胡适执笔的《发刊宣言》先是以不具名的方式刊发于《国学季刊》创刊号,后在《北大日刊》连载三天,翌年全文收入《胡适文存》出版。可以说,胡适的这篇《发刊宣言》,乃是新派学者以新方法、新视角、新宗旨从事新国学研究的“点睛”之作。

相较于《文史周刊》之“发刊语”,《国学季刊》之《发刊宣言》似乎在中国现代学术史上占据着更重要的地位;毕竟二者所处时代不同、其学术影响力与社会价值因中国学术所处不同的“时势”而不可同日而语。这不仅仅是因为,《国学季刊》隶属中国现代大学体制下最早成立的专门性国学研究机构———北京大学国学门,《发刊宣言》代表的不是胡适个人而是国学门全体同人的意见;而且在于,《发刊宣言》作为“新国学的研究大纲”(《胡适口述自传》),阐述了国学研究的基本原则和方法,开辟了新的方向,引领了学术潮流。然而,亦绝不可据上述理由就决然忽视《文史周刊》之“发刊语”的独特价值,仅就中国学术的现代转型这一“时势”而言,《文史周刊》本身的存在价值并不逊于《国学季刊》;无论就胡适个人及其同时代学者的学术转型而言,还是从第二次世界大战之后国际学术格局巨变之下的中国学术何去何从这一“大背景”之下去考虑,《文史周刊》的出现,都无异于一条崭新的学术路径“横空出世”。当然,要详细考察这一史实,需要约略回顾一下中国学者从“国学”研究走向“文史”考证的时代轨迹与心路历程。

二,“文史”不只是文学加史学

事实上,自晚清学者倡举“国粹”,强调传承与发扬“国学”以来,“国学”这个概念始终是较为模糊的、歧义纷出的。梁启超、章太炎、邓实、黄节等学者,以各自不同的学术立场及政治目的,都发表过不尽相同、甚至多有抵触的“国学”概念之理解。即使《国学季刊》以标榜“新国学”为号召,汇聚了同时代大多数新派学者,并对“整理国故”之说有一致认同,但中国学者对“国学”一词的理解并未因此统一与融汇。《国学季刊》问世后三年,即1926年,著名学者钱穆即称:“‘国学’一名,前既无承,将来亦恐不立。特为一时代的名词。其范围所及,何者应列国学,何者则否,实难判别。”当时,类似钱穆这样理解“国学”者应当不在少数,因南北各地学者团体、机构纷纷创办不同旨趣的各类“国学”刊物多种,却始终难以形成共识与合力。

1932年7月,北京大学研究院成立,设自然科学部、文史部和社会科学部,原研究所国学门为文史部取代。至此,近十年的“国学”研究路径发生重大转变———“文史”代替了“国学”,中国学术界对此也迅即作出了回应。1933年6月,国立暨南大学出版《文史丛刊》;1935年3月,中山大学研究院文科研究所出版《文史汇刊》;1935年7月,安徽大学文史学会出版《安大文史丛刊》;1941年1月,重庆文史杂志社创办《文史杂志》等等,一系列响应“文史”替代“国学”的学术刊物层出不穷,南北呼应起来。由此可见,“文史”这一概念虽然不如“国学”概念宏大巨硕,但以“文史”考证来替代一直存在立场、视角之争的“国学”研究,渐为中国学术界所接受并认同。

当然,“文史”这一概念绝非“文学”与“史学”的简单组合,它是中国学术新概念,是广涉文化与史学的泛称。用胡适的话说,“文史”这一概念“可以说是泛指文化史的各方面”。按照胡适的解释,文史学者不一定非得是思想家,也不一定非得以一贯的立场来传承与倡举某种学术观念,“文史学者的主要工作还只是寻求无数细小问题的细密解答”,因为“文化史的写定终得倚靠这种一点一滴的努力”。

三,胡适对考据学的总认识

事实上,《文史周刊》“发刊语”旁,还刊印着胡适的另一篇重要论文,即《考据学的责任与方法》,这是类似于“方法论”总纲式的宣言,就其行文力度及表达强度来看,是颇接近于《国学季刊》之《发刊宣言》的。此文开篇即语:

历史的考证是用证据来考定过去的事实。史学家用证据考定史事的有无、真伪、是非,与侦探访案,法官断狱,责任的严重相同,方法的谨严也应该相同。

接下来,胡适追溯中国古史,又将中国古代的诉讼刑狱的审判方法,与文史研究的考证方法相联系,认为二者既有渊源,又有传承。他写道:

中国考证学的风气的发生,远在实验科学发达之前。我常推想,两汉以下文人出身做亲民之官,必须料理民间诉讼,这种听讼折狱的经验是养成考证方法的最好训练。试看考证学者常用的名词,如“证据”、“佐证”、“佐验”、“勘验”、“推勘”、“比勘”、“质证”、“断案”、“案验”,都是法官听讼常用的名词,都可以指示考证学与刑名狱讼的历史关系。所以我相信文人审判狱讼的经验大概是考证学的一个最重要的来源。

上述胡适的推想,无论当时的中国学者是否全盘接受,无论当时的中国学术界是否充分重视,都是在将考证之学、考据之法提高到前所未有的高度来倡举。

胡适对近百年来中国学者“闭门研究”的状况,有着极为深刻的评述与沉痛的告诫,他写道:

文人做历史考据,往往没有这种谨慎的态度,往往不肯把是非真伪的考订看作朱子说的“系人性命处,须吃紧思量”。因为文人看轻考据的责任,所以他们往往不能严格地审查证据,也往往不能谨慎地运用证据。证据不经过严格的审查,则证据往往够不上证据。证据不能谨慎地使用,则结论往往和证据不相干。这种考据,尽管堆上百十条所谓“证据”,只是全无价值的考据。

近百年中,号称考据学风气流行的时代,文人轻谈考证,不存谨慎的态度,往往轻用考证的工具,造成诬枉古人的流言……做考证的人,至少要明白他的任务有法官断狱同样的严重,他的方法也必须有法官断狱同样的谨严,同样的审慎。考证学者闭门做历史考据,没有一个对方辩护人站在面前驳斥他提出的证据,所以他往往不肯严格地审查他的证据是否可靠,也往往不肯谨慎地考问他的证据是否关切,是否相干。考证方法之所以远不如法官判案的谨严,主要原因正在于缺乏一个自觉的驳斥自己的标准。

最后,胡适对以考证之学、考据之法重振中国学术,“文史”考证最终替代“国学”研究的大趋势、大方向信心满怀,他以“天将降大任于斯人”的姿态,向中国学术界提出了自己的寄望。

众所周知,1937年之后,胡适投身于为中国抗战获取国际支援的种种外交活动之中,抗战胜利后,胡适归国出任北京大学校长之时,已经整整九年漂泊海外,与中国学术界的联络及互动都极其有限。可以说,这九年间,胡适因从政而弃学,几乎已经不再是学界中人了。1946年,他创办《大公报·文史周刊》,可以视作他重拾学术生涯,试图重振个人学术业绩乃至整个新派学术阵营的再次努力;当然,毋庸否认,这份《文史周刊》虽然规模有限,但仍是继北大《国学季刊》之后,胡适在中国学术界再次“登高一呼”的标志,仍有相当广泛的学术号召力与公共影响力。直至1947年11月14日终刊,共计印行40期的《文史周刊》,发表了包括前述胡适、陈垣、沈兼士、余嘉锡,以及杨树达、魏建功、王重民、向达、唐长孺、陆侃如、孙楷第、钱南扬、裴文中、汤用彤、王叔岷、朱光潜、袁同礼、吴晓铃、季羡林、王利器、邓广铭、周一良等诸多著名新老学者的文史论文。可以说,当时中国学术界的一流文史学者的一流学术成果,均在这份周刊上集体亮相与及时发布。

据此可见,胡适由“新国学”转型“文史”,他自己经历了20余年的历练与实践。他将这一实践经验,最终定格与寄望于1940年代《文史周刊》的创办之上。无论是从胡适个人的学术生涯而言,还是着眼于整个从1930年代开始转型但因抗战中断的中国学术界而言,《文史周刊》的创办与较长时间的持续印行,在中国现代学术史上都是可圈可点的业绩。

◎肖伊绯,学者,现居成都。

发表评论