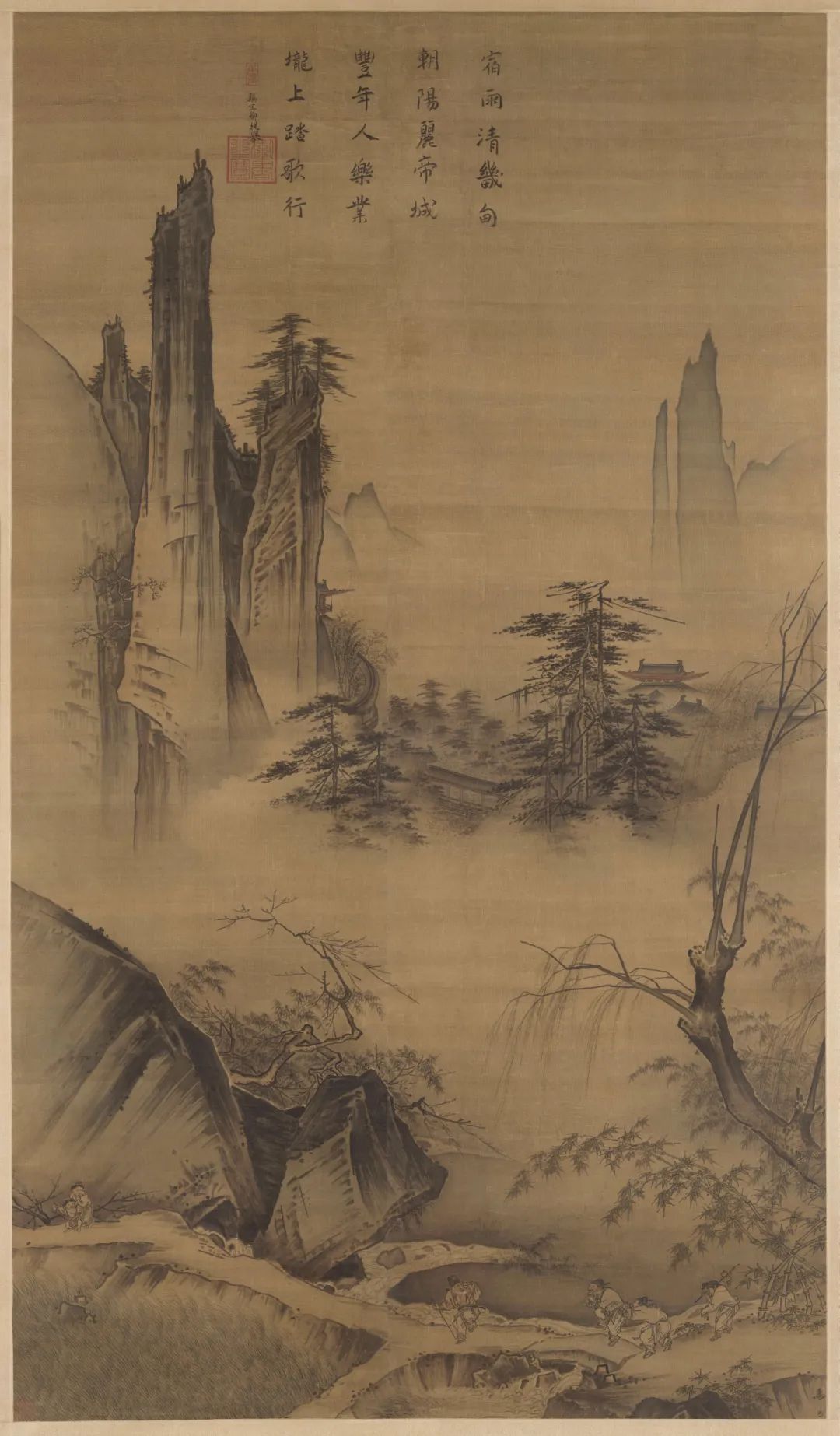

宋•马远《踏歌图》

歌与谣是上古社会就已经出现的文学样式雏形。《淮南子·道应训》说:“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之,此举重劝力之歌也。”此“劝力之歌”就是指在繁重劳动中协调节奏的号子。鲁迅在论述诗歌的起源时,称文学的起源为“杭育杭育”派(《且介亭杂文·门外文谈》),也是把原始人劳作时的呼号声视为早期的文学。随着人类思维与语言能力的发展,在“邪许”“杭育”这样的呼号声中加入实词,就成了正式的歌谣。

早期歌与谣的产生机制是相似的,故二者往往并称,作为一种文类。歌的特点在于具有音乐性。早期“歌”的音乐性主要表现在自然人声之高下与长短。“歌永言”(《尚书·尧典》),“故哀乐之心感,而歌咏之声发,诵其言谓之诗,咏其声谓之歌”(《汉书·艺文志》)等表明早期的“歌”是由人声的婉转悠长来进行演绎的。而“谣”是谣谚,实际上类似于有韵的顺口溜,与歌相比,音乐性不太明显。早期“歌”与“谣”的边界并非那么简单清晰,故“歌”与“谣”可以通称。早期的歌、谣不但难以严格区分,而且在表情达意方面也可以互补,有时会出现既歌且谣的情况。如《诗经》中的“我歌且谣”,描写在歌之后,仍然无法完全抒发内心情愫,故而又以“谣”来加强“歌”之效果。

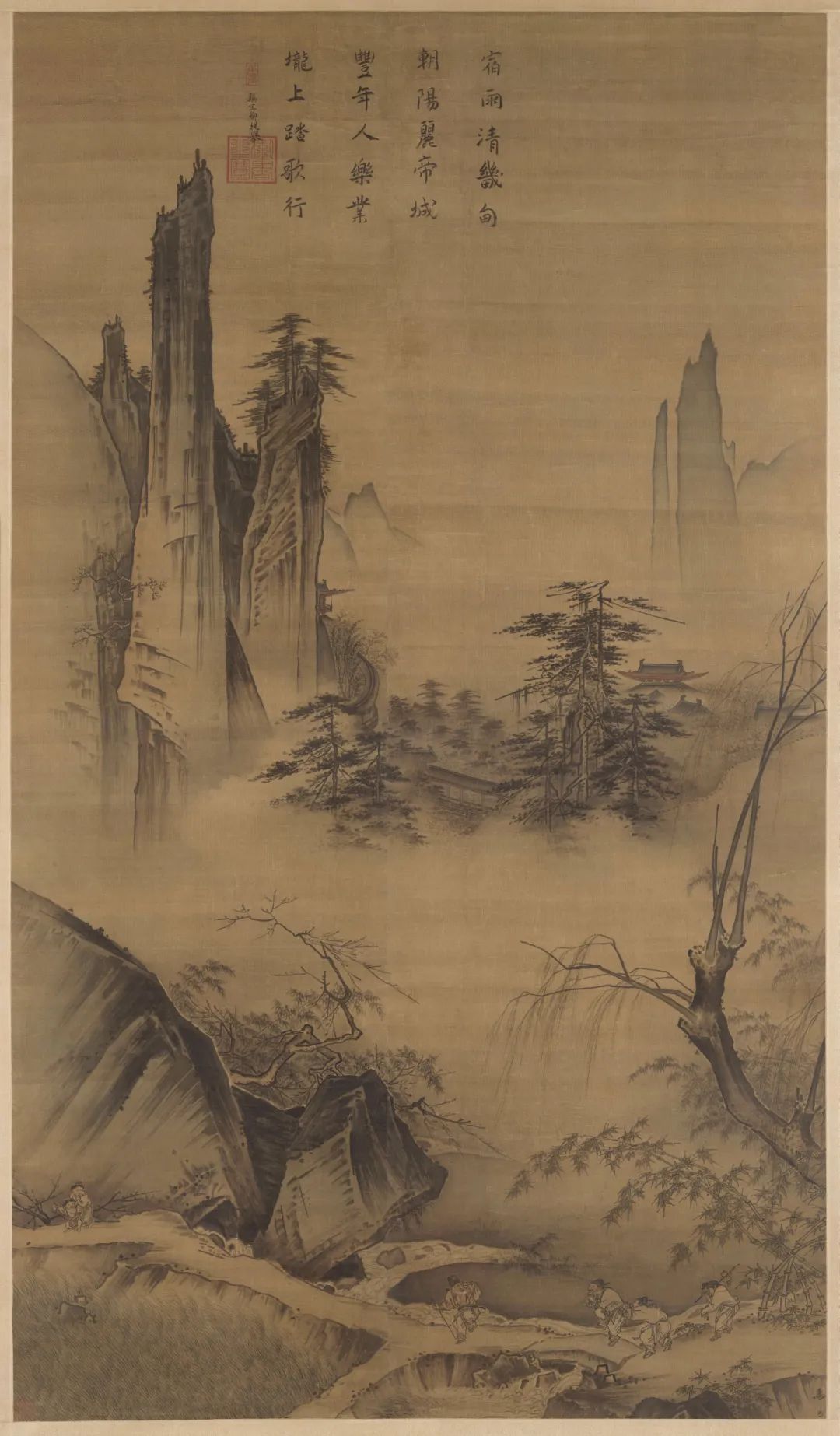

宋•佚名《歌乐图》

随着礼乐制度的兴起,歌与乐的联系更为紧密,歌越来越雅化,导致歌与谣文体功能的差异也越来越大,表现形态出现了明显区别:歌的音乐性由纯粹的人声歌唱延伸为配乐而唱的,而谣则是徒歌或者口传韵语。当然,早期歌的配乐可能比较简单,配乐工具也相当随意。在古文献中,多有“鼓盆而歌”“援琴而歌”“弹铗而歌”的记载。后世将配乐与否视为区分歌与谣的重要依据。如《尔雅·释乐》亦云:“声比于琴瑟曰歌,徒歌曰谣。”蔡邕《月令章句》则言:“乐声曰歌。”汉代以后,由于乐府制度的实施,歌与音乐、乐器的关系愈发紧密,歌与谣的区别也更是显而易见了。

早在西周时期,谣就具有一种特殊的功能——“辨祅祥于谣”,韦昭《国语注》曰:“辨,别也;祅,恶也;祥,善也。徒歌曰谣,‘丙之辰’‘檿(yǎn)弧箕服’之类是也。”谣具有预言性,能反映或预测政治的善恶和凶吉。据《国语》载,周宣王之时有童谣“弧箕服,实亡周国”。“弧”是用山桑木做的弓,“箕服”指用箕木做的箭及箭袋。周宣王听闻这则谣之后,下令将卖“弧箕服”的一对夫妇抓起来要杀了他们。这对夫妇在逃亡的路上捡到一个女婴并将之抚养成人。这个女婴即褒姒。成年后的褒姒美丽无比,褒国人将她献给周宣王的儿子周幽王,周幽王因过于宠幸褒姒,荒于国事而亡国。这个故事的真实性并不重要,重要的是它表达了谣具有政治预言功能的观念,这在很大程度上赋予了谣超越一般文学体裁的重要性与神秘性。

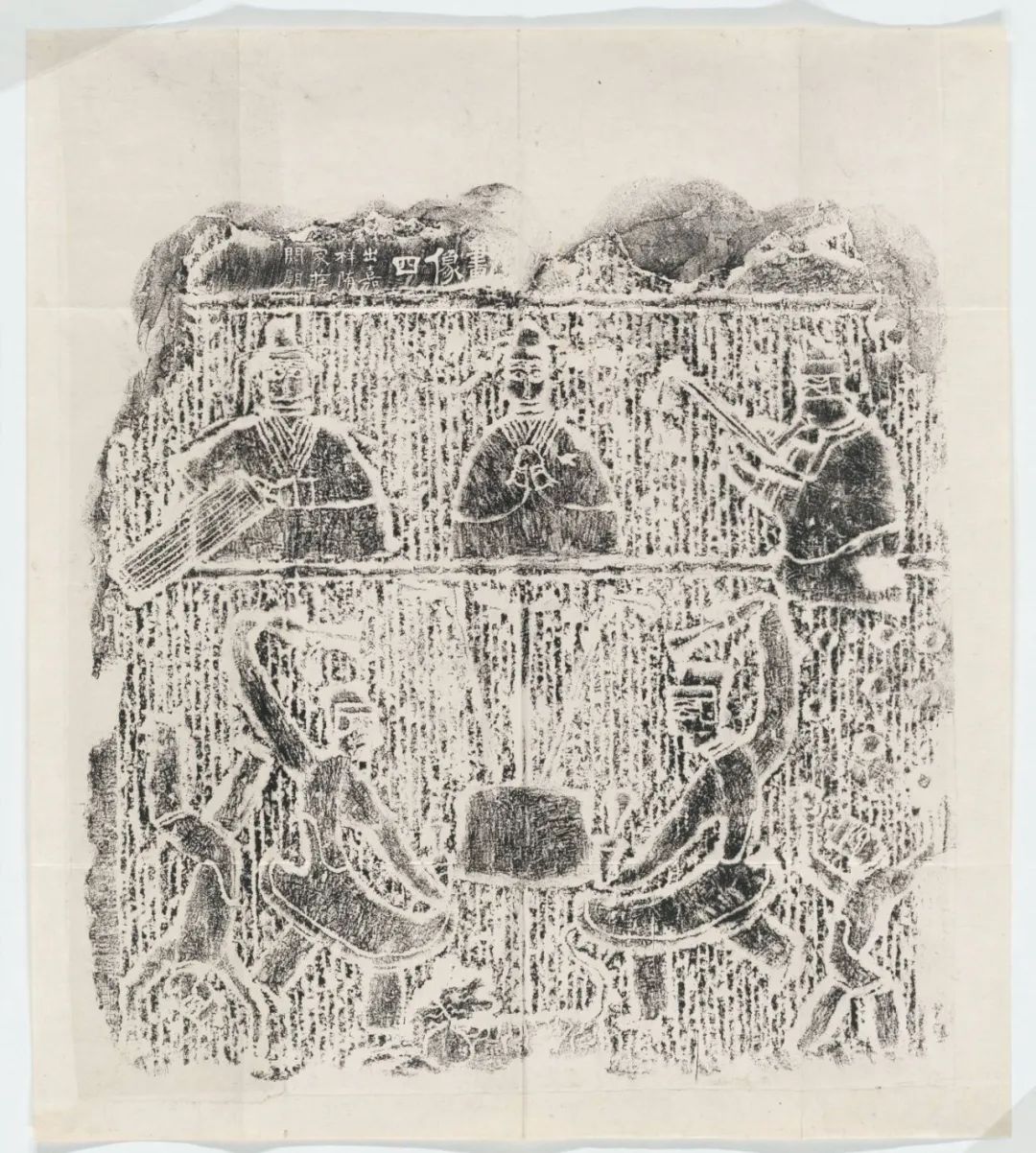

汉•佚名《鼓乐杂技图拓片》

汉代谶纬之学兴起,谣与谶结合起来,其神秘功能得到进一步强化。班固在《汉书》中对谣谶进行了系统的记载和解说:“君炕阳而暴虐,臣畏刑而柑口,则怨谤之气发于歌谣,故有诗妖。”班固认为,谣谶出现的根本原因在于统治者不顺民心,昏愦暴虐,老百姓满腹怨谤之气发而为歌谣。所以谣谶看似极其神秘,其实有其发生的社会政治原因。如汉桓帝初年,天下有童谣流传:“小麦青青大麦枯,谁当获者妇与姑。丈人何在西击胡。吏买马,君具车,请为诸君鼓咙胡。”

此则童谣形象地叙述了当时残酷的社会现实。汉桓帝元嘉时期西凉诸羌大举入侵中原,老百姓饱受其害;而汉王室腐朽无能,导致大量男丁战死沙场,老百姓甚至小官吏都要自己买马备车投入战争;连年征战导致田园荒芜,只有女子从事农田劳作。面对此等凄凉惨绝之境遇,老百姓却无法呐喊反抗,只能将愤怒强压心底,将满腔“怨谤之气发于歌谣”。《后汉书·五行志》记载的这则童谣,预示着汉王朝必然走向衰微灭亡的命运。

魏晋时期,统治者开始禁绝谶纬之学,但是谣谶的生命力却极强,在历代史书中的《五行志》中多有记载,而且谣谶的神秘色彩越来越浓厚,如《晋书·天文志》记载:“凡五星盈缩失位,其精降于地为人。……荧惑降为童儿,歌谣嬉戏。……吉凶之应,随其象告。”唐代潘炎有《童谣赋》曰:“荧惑之星兮列天文,降为童谣兮告圣君。”人们认为儿童天真烂漫,没有政治权力争斗之心机,故出自童稚之口的谣,尤其可信。天上荧惑星就是借童谣向世人传递神谕。

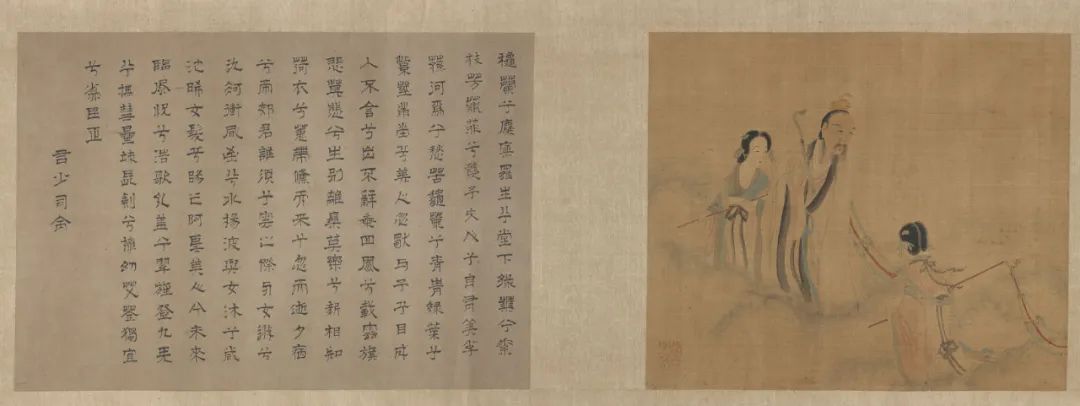

元•赵孟頫《九歌图》(局部)

歌因配乐而逐渐雅化,谣则越来越趋于俗化。作为一种大多在市井里巷传播的口头文学样式,谣的文体体制很自由,有一句、二三句、数句之别,其句式又有三言、五七言或类似于楚辞等差异,风格往往偏于质野、俚俗,难登大雅之堂。虽然谣具有政治预言功能的重要性与神秘性,但在古代文章学谱系中的地位不如“歌”。古代许多文章总集都不收“谣”体,比如《文选》收了《荆轲歌》等“杂歌”,却不收“谣”。

先秦时期,各个地方的歌谣有不同的称法,如齐歌曰讴,吴歌曰歈,楚歌曰艳;根据表情达意的需要,或演唱方式的不同,后世又有清歌、高歌、安歌、缓歌、长歌、浩歌、雅歌、酣歌、怨歌、劳歌、凯歌之别(南朝梁·萧绎《纂要》,《初学记》卷十五“歌第四·叙事”)。从文体角度来看,咏、吟、叹、怨、讴、诵、谚、语都属于歌谣这一体类,其文体形态皆大同小异,并无本质上的区别。

本文摘自《古典文学知识》2018年第2期

发表评论