历来对于《新唐书》的研究,大都集中在编纂体例、史料扩充、叙事简洁等方面[1];而则近年来关于《新唐书》修撰思想的探索也渐渐开始多了起来。这类探索和研究中,有相当一大部分是通过《新唐书》与《旧唐书》的比较而进行的。一个常见的思路是,由于两《唐书》修撰的政治立场和社会背景不同,因此通过对比《新唐书》相对于《旧唐书》所新增的、换序的、有所增补或删减的、改动较大的篇目进行对比研究,从而得出《新唐书》相比旧唐书,在思想上更具“暴恶以动人耳目”、“扬善以垂劝戒”、“尊奉《春秋》”、“推崇韩愈”、“力排佛老,以明王道”等特点[2];现有研究也多集中在《新唐书》和《旧唐书》中出现比较大的差异的篇章内,如“突厥传”、柳宗元传、武则天皇后传、白居易传,以及《艺文志》与《经籍志》的比较研究等。然而,尽管的确从这些比较中能看出《新唐书》许多编纂特点,但这样过分夸大“异同”之“异”而忽略其“同”的做法则是不够完备的。一方面,除了上述提到的这些内容的比较,《新唐书》仍有大量的篇目是直接继承了《旧唐书》的文本,其中在思想、风格上有较大变动的,似乎并不占多数;另一方面,《新唐书》本身便是由欧阳修、宋祁等人分别编纂,其内部便存在着较大的风格和体例的异同,对其中某一局部的分析是无法作为整部《新唐书》的分析的。因此,笔者认为,选择一篇在两《唐书》中变化并不太大的篇目进行对比和分析是必要的,通过这种分析才能得到一些更细化的结论,同时也能消除一些对《新唐书》的标签式的刻板印象。在此,笔者选择了两《唐书》中有关颜师古的部分。历来对作为《汉书》注疏大家和经学家的颜师古的争议便较少,而有关史料则较多,因此对其传记的研究更易抛开编纂者的主观意见对文本的影响,而专注于两《唐书》的文本特征及《新唐书》编纂者在编纂过程中的细节。

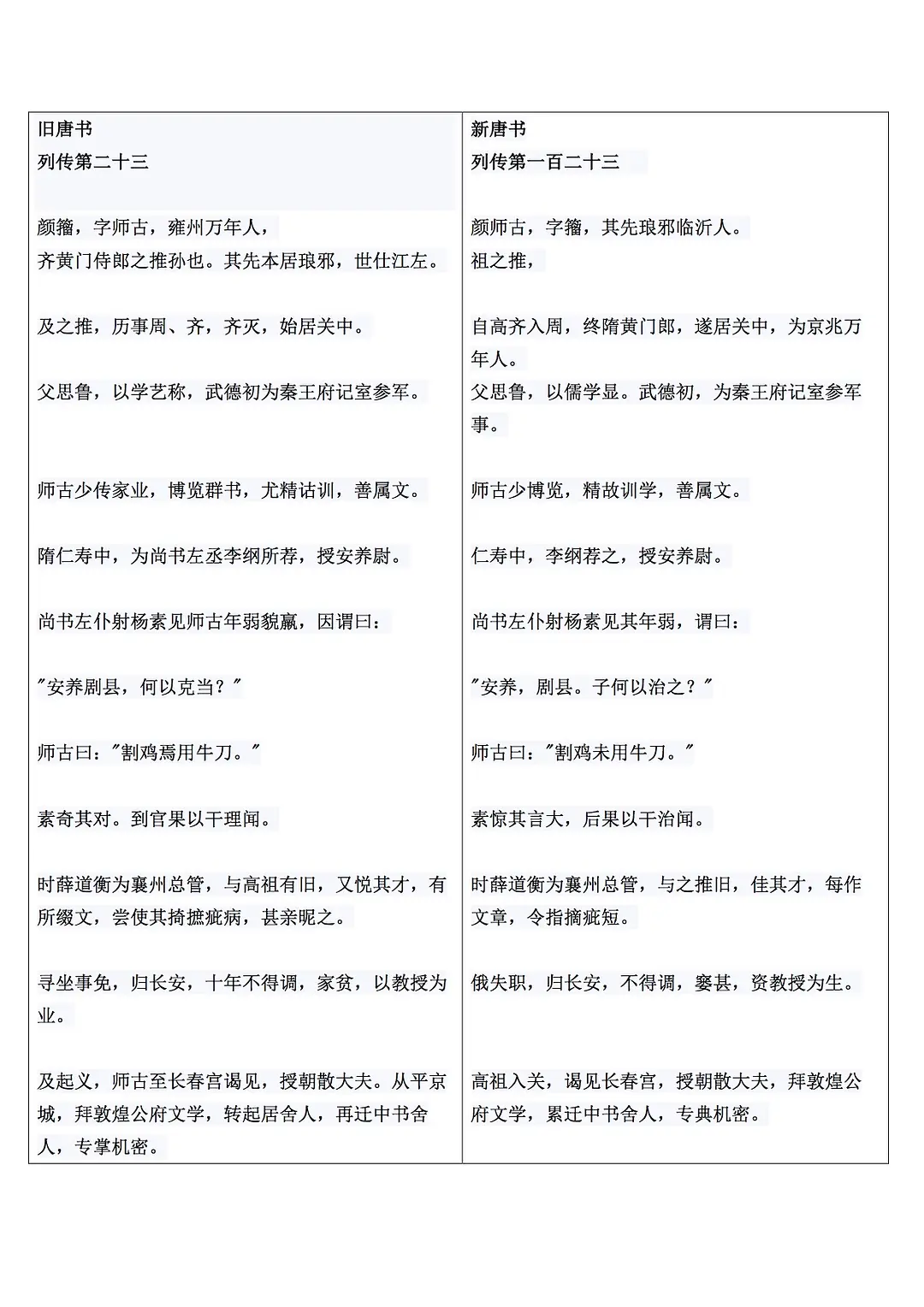

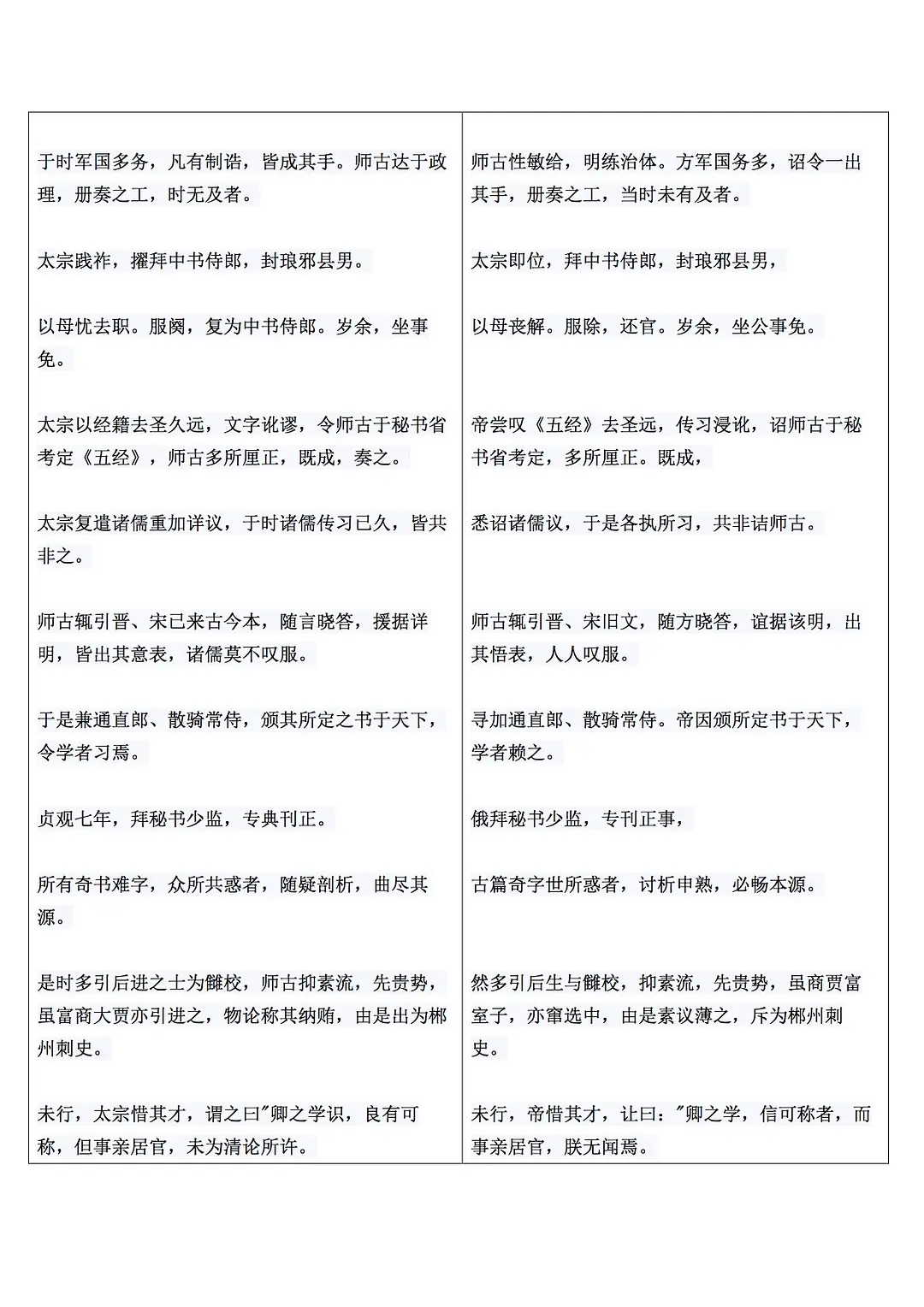

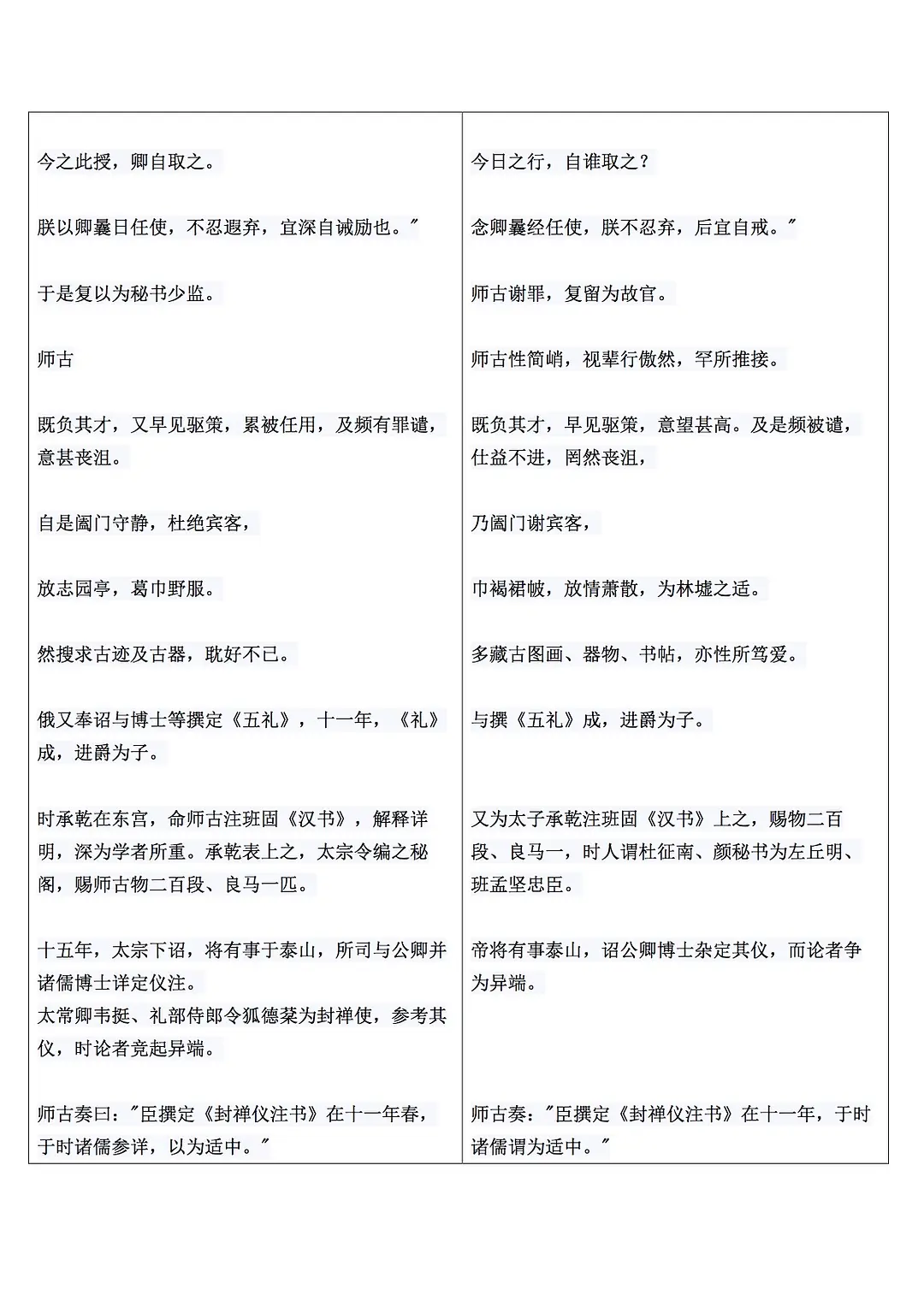

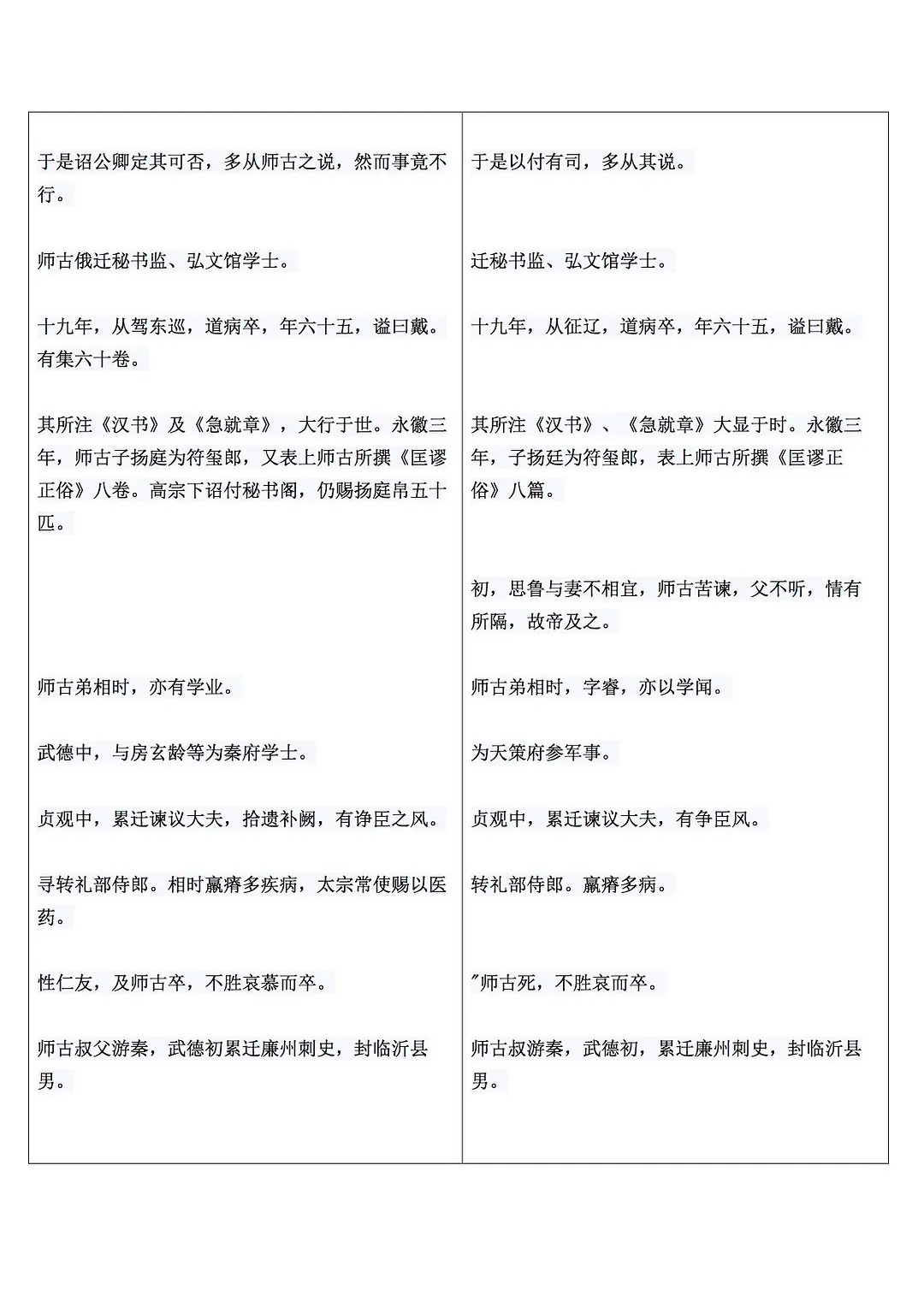

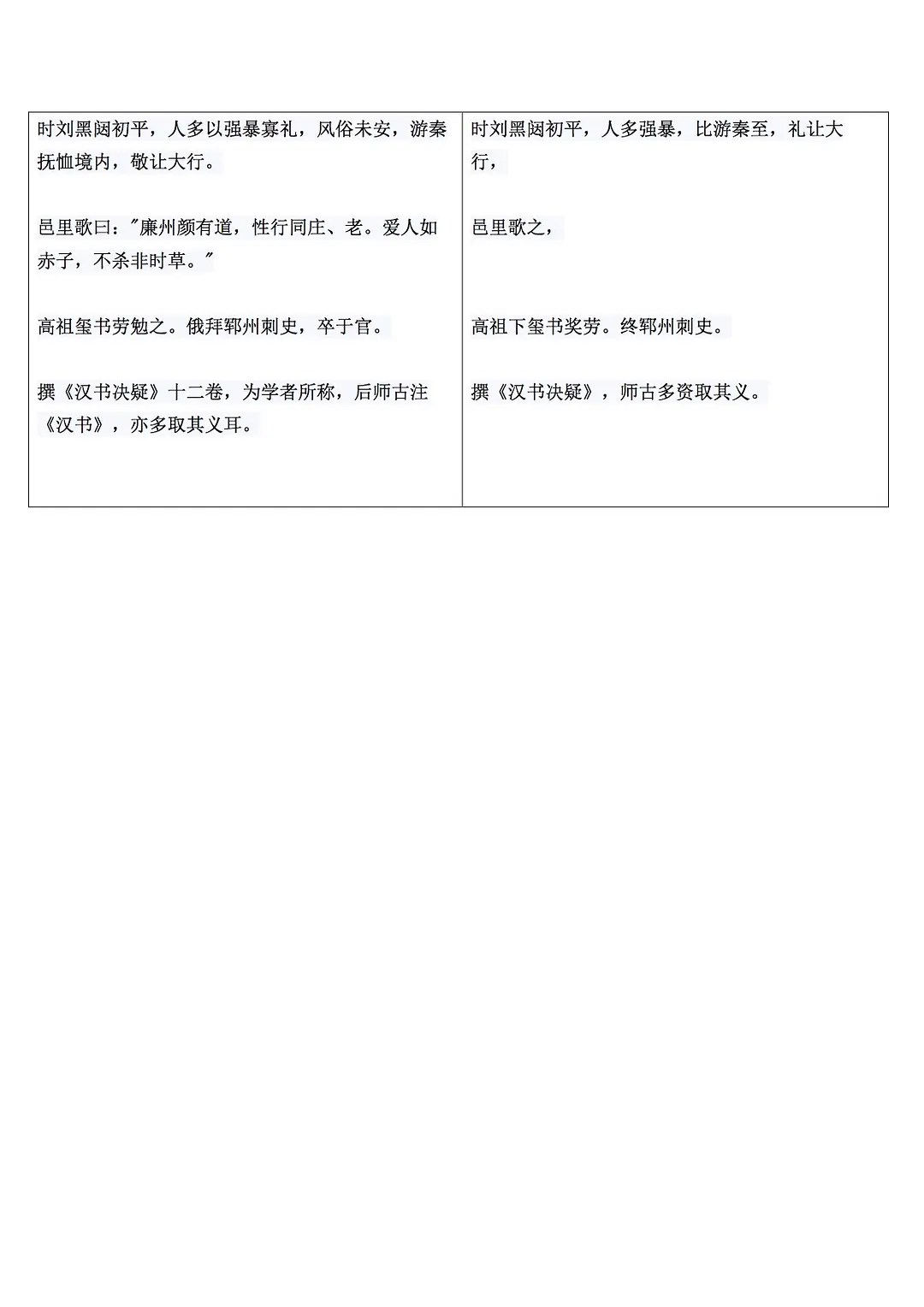

在比较中,笔者选取了《旧唐书》列传第二十三和《新唐书》列传第一百二十三中对颜师古的的相关记载。关于版本问题,由于两书的版本争议并不大,因此直接选用了通行的中华书局的点校本(详见文末附表)。

舊唐書(全十六冊)

8.9

[後晉] 劉昫 等撰 / 1975 / 中华书局

笔者试图将两《唐书》中的颜师古传的内容相联系起来时,发现二文中的句子竟几乎可一一对应,其文章的内部顺序和结构均几乎完全一样,仅有极少数部分对增加了或删除了一两句。二文字数也大致相等,并未出现明显的繁简之分。这一现象可充分说明,《新唐书》中这一段文字是直接根据《旧唐书》修改而来。

其中,《新唐书》删简《旧唐书》中的内容,分如下几类:

一、具体人物、官职名和部分具体年份,如“尚书左丞李纲”删去具体职务而直称“李纲”;如“与博士等撰定《五礼》”省去“博士等”;如“太常卿韦挺、礼部侍郎令狐德棻为封禅使,参考其仪”句直接删去;又如“十一年《礼》成”、“十五年太宗下诏”和“贞观七年,拜秘书少监”等句中的年份。这类删减在当时可能看来有一定的简化叙事的作用,但实际却使后世学者在阅读时需另外查阅文献,使《新唐书》的史料价值降低了。

二、宋祁也确实简化了部分语言的表述方式或是省略了一些于叙事作用不大的细节,如“以母忧去职”简为“以母丧解”、如“师古少传家业,博览群书,尤精诂训”句简化为“师古少博览,精诂训学”、又如“与高祖有旧,又悦其才,有所缀文,尝使其掎摭疵病,甚亲昵之”简化为“与之推旧,佳其才,每作文章,令指摘疵短”等。这类语言上的变化确实使语言更精炼。《旧唐书》中多使用骈文,四字格常见于整篇文章,而宋祁在《新唐书》中则将骈文多改写为古文。但宋祁对诏、令、表、奏等内容、甚至皇帝所说的话,都进行了删改甚至重写,如文中太宗所言“卿之学识,良有可称,但事亲居官,未为清论所许”被宋祁直接改为“卿之学,信可称者,而事亲居官,朕无闻焉”尽管大意未变,但这种删改实在不够严谨,也不便学者考证史料的来源。另外,宋祁还删去了《旧唐书》末尾一段邑人对师古叔父游秦的歌颂之辞:“廉州颜有道,性行同庄老。爱人如赤子,不杀非时草。”这一删减也在一定程度上使其叙事变得更为干瘪了。

宋祁在本文中对《旧唐书》进行增补的部分有如下几类:

一、对部分细节的强调。如,将“父思鲁,以学艺显”中的“学艺”强调为“以儒学显”;如“虽富商大贾亦引进之,物论称其纳贿,由是出为郴州刺史”一句改为“由是素议薄之,斥为郴州刺史”,其中“薄”、“斥”二字的表达效果明显比原文更为强烈;又如,宋祁在《新唐书》中补充道:“师古性简峭,视辈行傲然,罕所推接”,这一句是在《旧唐书》中找不到依据的。

二、部分事例的补充。如《新唐书》载“初,思鲁与妻不相宜,师古苦谏,父不听,情有所隔,故帝及之”一事,即在《旧唐书》中未见。不仅在《旧唐书》中未见,事实上笔者根本找不到这一事例的在《新唐书》之前的任何记载(但笔者发现在《续通志》和宋代笔记《颍川语小》中有对《新唐书》中关于这一事的记载的引用)。笔者当然也不能就此断言这类无法考察来源的内容就是瞎编乱造,但事实上,正如内藤所言,与《新唐书》所增补的事例其材料有不少“取自小说的材料,当然这种小说不并不是虚构的作品,而是那些逸事和论事之类无人负责任的著述[3]。”这种轻率的引用材料的方式绝不是一部正史史书该有的态度,这是有悖于史学精神的。因为一旦一部史书中混入了一些这样的材料,会使整部史书的史学价值大大降低。正所谓,一颗老鼠屎坏了一锅粥,更何况这里的老鼠屎还不止这一颗呢。

最后,在宋祁所编修的列传部分,将原《旧唐书》中的句子经过顺序调整后再载入《新唐书》的做法也很常见。如宋祁将原“于时军国多务,凡有制诰,皆成其手。师古达于政理,册奏之工,时无及者”句经换序修改后改为“师古性敏给,明练治体。方军国务多,诏令一出其手,册奏之工,当时未有及者”。这种换序的修改,在今天看来,几乎完全是多此一举;笔者认为,如宋祁《新唐书》列传中对《旧唐书》已著内容的部分是仅作评注而不是以这样的方式修改的话,《新唐书》这一部分的价值会高很多(当然,这也只是笔者一厢情愿了)。总之,纵观全文,宋祁对《旧唐书》的删改增补,至少在此文中,是弊大于利的。也难怪邵晋涵在《四库提要分纂稿》中指出《新唐书》有“增不必增之事、省不当省之事[4]”的地方,而内藤湖南也指出,之后司马光编纂《通鉴》时,写唐代部分全用《旧唐书》的材料,几乎未采用《新唐书》(而讽刺的是,如笔者前面指出,清代毕沅编纂《续通鉴》时又重新启用了《新唐书》的材料)。

当然,笔者并不是说《新唐书》便一无是处;《新唐书》相比《旧唐书》所具有的优点及创新在其他文章中大把可见,因此笔者在此不再赘述了。但对于一些简单粗暴地认为《新唐书》“采用韩柳手法,巧妙运用逸事使事实活泼起来“的观点,至少对于其中部分篇目似乎并不太适用。笔者所期望的,是通过这一篇文章的对比、通过具体语句的分析,让读者在阅读史料和文献时能够辩证地看待并反思其价值。正所谓,历史不可还原,但可无限接近。而只有通过追问,才有反思的可能;只有反思,才有更加接近历史真相的可能。这是每一个学者应有的史学精神,也是每一个人都应有的史学精神。

中国史学史

8.6

(日)内藤湖南 / 2008 / 上海古籍出版社

[1] 谢宝成《关于《新唐书》思想倾向的考察》,载于《社会科学战线》1994年4期

[2] 同[1]

[3] 内藤湖南《中国史学史》,上海古籍出版社,2008年6月,第152页。

[4] 引自内藤湖南《中国史学史》第152页。

发表评论