《史学史研究》,2022年第2期,第23-31页。

《明实录》文臣传是记载和评述明朝文官的重要官方文献,时人一般称之为“实录本传”,或“臣传”“小传”,它以编年附传的形式,将人物生平置于行文叙述之中,即在传主去世时书“卒”,紧接其后书写履历。学界在充分利用实录人物传的史料价值探究明史方面用力颇多,但是从文本生成和实录编纂的角度展开探讨较少。本文以《明武宗实录》文臣传为切入点,探讨其史料来源、编纂取舍以及人物评价等问题,以期深化对《明实录》编纂的新认识。

一

史料来源考索

明朝在编纂实录时,需广泛搜集史料,其渠道主要有中央各部调取和地方征集两种。特别是在编纂大臣传记时,更加需要地方提供民间文献资料,“虽稗官野史、邑志、家乘,皆所兼访,以备采择。”虽然编纂文臣传时所依据的材料大多随着时间流逝而湮灭无存,但通过与存世史料比对,仍可推知其史料来源有以下几类。

(一)墓志碑铭

墓志碑铭记述传主履历颇详,故而在修纂实录人物传时,多采择此类资料。从《明武宗实录》文臣传来看,墓志碑铭是重要史料来源之一。

如戴珊,“字廷珍,江西浮梁县人,天顺八年进士”,官至左都御史,位列正二品,卒于弘治十八年十二月。李东阳撰《戴公墓志铭》对其生平事迹作如下记载:

壬辰,督学南畿,凡考校必以文艺占器识,有请谒者,孙不色拒,而终一无所挠。孝宗皇帝亲鞫大狱,诸司震悚,公从容应对,时有所开析,天威顿霁。上知公清慎,每廷宣面问至移晷刻,引疾求退,必优诏勉留。

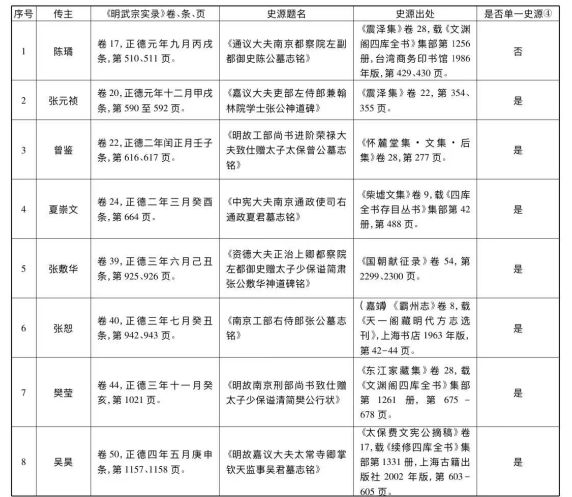

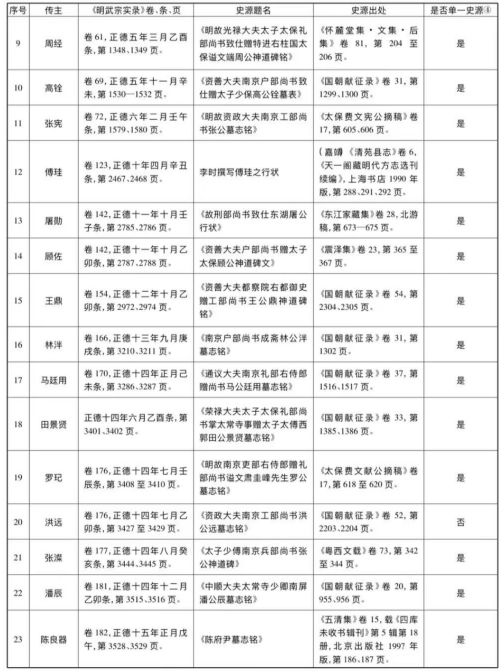

修纂《明武宗实录》时,史官对戴氏墓志铭中的语句作了些许润色,时而录其原文,因袭痕迹明显。《戴珊传》记曰:“督学南畿,考士必以文艺占器识,请谒无所挠。孝宗皇帝亲鞫大狱,诸司震悚,珊从容开析,天威为霁。每廷宣面问,移晷乃退,引疾,必优诏勉留。” 可见,李东阳所撰墓志铭就是《明武宗实录·戴珊传》的主要史源。此类事例尚有不少,今汇于一表,以便观览:

表1 《明武宗实录》中以墓志碑铭类材料为史源的文臣传一览表

行状、墓表、墓志铭、神道碑等材料,一般出自于故旧之手,内中多有溢美之词,但因其详细记载逝者的行实履历,故而史官在编纂时多会据之来撰写相关传记。总之,墓志碑铭类材料是《明武宗实录》文臣传的重要史料来源。

(二)私人传记

自传主去世到实录立传,其间往往相隔数年。传主生前之亲友私下为逝者撰写的传记,往往也成为实录采择对象。如刘大夏、熊绣等人的实录本传即以私人传记为基础编纂而成。

刘大夏,为当时之名公钜卿,卒于正德十一年五月。孙继芳撰《东山先生刘大夏忠宣公全传》( 以下简称《全传》) 中一节写到:“一日,上召至幄中问曰:‘朕屡召用尔,尔何数以疾辞?’公对曰:臣待罪两广,实老且病,且比年四方民贫财匮,变生不测,司马掌朝廷机务,万一变生,臣之才力惧弗克济,故不敢来。’”实录记载为:“上召谕之曰:朕召用卿,何为累辞耶? 对曰: 臣实老病,况比年民贫财匮,万一变生不测,臣惧力弗克济,故不敢来。”两者所述别无二致,实录纂修官只是将君臣对话部分润色成官方语言。虽然《全传》撰写时间已不可考,然孙继芳讲:“予家居,一日诣草堂,公因论其生平所不足。予谓公:‘完名全节’庶其终始”,而实录本传亦用“完名全节”来为刘大夏盖棺定论。孙、刘私人对话,外人自当无由得知,故而基本可以认定《全传》是刘大夏本传的史源。

熊绣,字汝明,江西丰城县人,成化丙戌进士,官至南京督察院右都御史,卒于正德四年闰四月。刘瑞撰《南京都察院右都御史谥庄简熊公绣传》内中详叙熊氏生平事迹,其中一节写到:“右布政使于璠,赃迹败露,弃官宵遁,公遣人追之急,璠遂遣子诬公他事,逮至京,卒无验。璠落职,璠所亲当路力主谪公,知清丰县。”实录则记作:“布政于璠,素贪墨,惮绣威名,弃官遁去,绣追之急,时当路与璠同乡,有连嗾璠诬绣它事,逮至京,按验无所得。璠被黜,绣亦坐谪,知清丰县。”两者在行文架构及文字叙述上如出一辙。刘瑞卒于嘉靖三年,故而,他为熊琇作此传最迟不应晚于此时。嘉靖三年,《明武宗实录》尚在修纂之中,因而该传记当是实录熊绣本传的史源。

(三)地方志

地方志乃一方之全史,其中对于当地显宦人物必有传记载其事迹。明代方志纂修较为盛行,一些地方志的人物传便成为史官编纂《明武宗实录》文臣传的重要史料来源。

如正德《姑苏志》卷52《章格传》载:

章格,字韶凤,章珪之次子也,由进士授南京工部主事,升南京刑部郎中,用刑不苛,狱囚怀之。升广东按察副使,巡视海道,时琉球使臣蔡璇等率数十人,以方物买邻国,风漂至广之香山港,守臣当以海寇,欲戮之为功,格为之辨奏,还其资而遣之。再升云南按察使,会缅甸诸夷叛服不常,格善于抚绥,莫不畏服。升福建左布政使,入为南京光禄寺卿。未几,升南京大理寺卿,自陈致仕,诏许驰驿归。格历中外几五十年,所在以清谨闻,为人尤号长者。

《明武宗实录·章格传》载:

致仕南京大理寺卿章格卒,格字韶凤,苏州常熟县人也。举景泰二年进士,授南京工部主事,升刑部郎中,用法平恕。升广东按察司副使,琉球使臣贸易他国,为风飘至广州,守臣执之以海寇闻,格为辨奏,还其资而遣之。进云南按察使,缅甸诸夷叛服不常,格绥怀有方,迄用宁帖。升福建布政使,入为南京光禄寺卿,寻升大理卿。弘治九年以老乞归,至是卒,赐祭葬如例。格兄弟五人,表为广西参议,律为副都御史,余皆仕宦,时称章氏五凤,而格最号长者,居官几五十年,所至以清谨闻。

《姑苏志》初刻于正德元年,所以史官在撰修实录时可以参看到。又据上述两文本,在行文逻辑,遣词用句,皆具相似性,有些甚者完全相同。因此,可以确定《姑苏志·章格传》就是实录章格小传之史源。

再看郭绅小传。正德《袁州府志》卷八《郭绅传》记载:

郭绅,字廷章,宜春人,举成化乙未进士,授宁海知县,擢监察御史,出知襄阳府,历甘肃行大仆寺卿,贵州参政,福建布政,仕至南京刑部右待郎,卒。绅器宇凝重,虽历崇显,而居乡待人不设城府,宽厚简朴,有长者风。

《明武宗实录·郭绅传》记载:

(正德八年七月) 癸巳,南京刑部右侍郎郭绅卒,绅字廷章,江西宜春人,成化乙未进士,授浙江宁海县知县,以治行,荐召入为监察御史。三年出为襄阳府知府,历甘肃行太仆寺卿,贵州参政,福建布政使。正德庚午,召为南京太仆寺卿,寻转大理寺,擢刑部右侍郎。至是卒,赐祭葬如例。绅器宇凝重,官无废职,而待人不设城府,宽厚简朴,有长者风。

《袁州府志》今存正德九年刻本,朝廷在搜集史料时,完全可以将该志收到史馆参考。上述两文本中之对应内容基本一致,故而正德《袁州府志·郭绅传》可以认定为实录郭绅传的史源。

二

史源的处理

通过文献考索,不仅可以明确《明武宗实录》文臣传的史料来源,而且能够窥测出史官在史料编辑环节所采用的一般方式。

(一)增补史料

据表1可知,《明武宗实录》部分文臣传是在单一史源基础上编纂而成,此种方式省时、省力,但前提是史源对传主生平有详细记载,反之,如不足以涵盖传主生平,则需增补史料。上文提及的实录郭绅小传,虽然主要依据正德《袁州府志》卷八《郭绅传》编纂而成,但是,史官又作了额外补充。如:“正德庚午,召为南京太仆寺卿,寻转大理寺,擢刑部右侍郎。”这段话明显溢出《袁州府志》的对应内容。可见,在修纂时如遇材料不足,史官一般会多方增补,并非专主一种史源材料。

(二)回避特定材料

史源材料一般篇幅较大,而实录中的小传“或数言,多亦不过数十百言”。因而,史官在编纂时势必要对史源文本作删削,诸如传主的世系、郡望、堂号、别号以及离奇异相等,均不纂入。

以实录吴昊小传为例。该传在《太常寺卿掌钦天监事吴君昊墓志铭》基础上修纂而成。墓志铭卷首叙述吴氏家族世系:“君讳昊,字仁甫,姓吴氏。其先居抚之金溪。宋以来代有显者,六世祖名德,始徙临川之稠源,高祖讳友恭,曾祖讳彦成,俱以隐德闻。祖讳永昌,封钦天监五官灵台郎,父讳英,精于历象学,仕至春官。”然而,上述内容均不见于实录,可见是被有意规避所致。

再如实录张宪小传。该传据《明故资政大夫南京工部尚书张公墓志铭》编纂。墓志铭记载:“张公讳宪,字廷式,别号省菴,世居徳兴县。岁寒,溪之东溪东,旧常产芝,及公生,芝不复有,乡长老异之,公自为儿时,已庄重不凡。”此中虽意在说明张宪生而颖悟,但“芝不复有”难以考据,所以实录规避这个“异象”。另外,张宪之别号“省菴”也不见于实录。前述做法不胜列举,在此不多赘述。

(三)阐幽订误

一般而言,史源材料的撰者多将有损于传主形象的事迹一笔带过,或写得隐晦一些。而实录纂修人员则更多出于国家立场,下笔之际顾忌较少,对史源中的粉饰笔法往往转换成更直白透彻的表述。高铨墓表记载:“及会勘大狱,不为私挠。”实录则直书: “会勘建宁卫指挥杨晔狱,有以受赇败者,铨独无累。”可见,史官将史源中表达暧昧处作了明晰书写。再如,王鼎神道碑铭写到: “时有隐忧,疾遂不起,五疏乞休。”“时有隐忧”作何解? 史官据神道碑编纂小传时,直书曰: “言者再论其奸贪大著,鼎不自安,遂乞休。”原来王鼎连疏请辞的原因是言官弹劾之故,比神道碑中所讲的“时有隐忧,疾遂不起”要直白的多。

除前述做法,史官亦会对史源的讹误予以订正,以保证国史之严谨。周经神道碑写到: “戊戌,改春坊右中允,侍皇太子讲读。”实录则作: “十四年,孝宗出阁,改春坊左中允。”除对纪年方式、称谓改动外,还将“春坊右中允”改为“春坊左中允”。查《明宪宗实录》记载:“戊申,皇太子出合进学,命……侍读周经,修撰陆釴、张升、张颐,更番讲读。经,改左中允。”同书又载: “左春坊左中允周经乞省亲。许之。”综上,在编纂周经小传时,史官将史源中“春坊右中允”之讹误给予订正。

王鼎神道碑写到: “瑾诛,迁都察院左副都御史掌院事,寻进右都御史。”其实录小传则记载:“谨[瑾]诛,升右副都御史,寻进右都御史。”刘瑾被处决后,王氏升任右副都御史还是左副都御史? 查《明武宗实录》:“己巳,以顺天府尹王鼎为都察院右副都御史。”同书又载:“甲戌,升提督军务都察院右都御史马中锡为左都御史;右副都御史王鼎为右都御史。”可见,在刘瑾倒台后,王鼎升任右副都御史,而非左副都御史。由此可知,实录王鼎小传在编纂时虽参考神道碑,但为保证信息准确对相关记载作了考订。

三

盖棺定论之原则

人物评价,史家称难。实录《凡例》虽强调评价要做到“务合公论”,但没有给出具体标准。就《明武宗实录》文臣传而言,其人物的评价受到史源性材料的重要影响,但又不主一家之言,力求公允。

实录对戴珊的评价是:“珊和粹洞达无城府,守法不阿,而意每近厚。居官四十余年,家无余积,扬历中外,所至有声,而学政尤著云。”墓志铭对其评价为:“公徳性和粹中,耿耿不苟合,而洞达无城府,奉职守法,不为物挠,而意常近厚。禄仕四十余年,家无余资。一意官守,虽尊官高年,犹手削章牍,辰入酉出,穷寒暑不变,扬历中外,所至有声,绩学政尤著。”据此,实录几乎是沿用墓志铭中的相关评论。又,实录在评价张敷华时写到:“敷华风采凝重,寡言笑,辩义利若黑白,事有不可,不曲为迁就,进退得失未尝一动其心,士论重之。”其神道碑铭记载:“公风采凝重,辨义利若白黑,事有不可,不曲为迁就,进退得失未尝一动其心。”可见,实录纂修人员给张敷华所下之评语,基本源自其神道碑。

史源材料的撰写者,对传主多有回护乃至溢美之词,而站在国家立场的实录修纂人员,一般不用虑及于此,因而,所下论断往往力求允当。实录在评价周经时写到:“经少颖敏,庄重寡言笑,孝友纯至,自为小官,已志用世。及为户部尚书,秉正执法,竟以不合去,人甚高之。”这段文字显然受到神道碑的影响:“少颖敏而庄重,寡言笑。继母性严急,奉事惟谨,及遇诸弟友爱曲至,母弟纶早卒,抚其四孤皆有仕籍……自为小官,已志世用,日侍庄懿公,习闻天下事,久置清散,两荐为内阁,不果,入其为尚书,简在属吏,亲为裁决,剸烦应变略无稽滞,而秉政执法不为权势所挠,尤人所甚难者。”这说明史官对于神道碑作者李东阳为周氏所下前述结论是认同的。不料,实录紧接着话锋一转,继续写到:“其复起也,则以其婿曹元与刘瑾有连,或谓元实为之,时经已病,又黾勉赴召,则不能无责备云。”此中实际在指责周经,因其女婿曹元与内臣勾连,而使得前者能在晚年重新得到朝廷启用,这就比神道碑中一味赞美要更加全面,揭示了背后更多历史细节。当然,实录对周氏的这段评价也契合了嘉靖初年裁抑宦官势力的政治氛围。

又如,实录称张澯“性颇刚褊,与人多不合”,该评价受到杨廷和所撰神道碑之影响:“然疾恶太甚,往往见于辞色,以是于人寡合。”史官继而写到:“其在户部请查追远年逋赋,论者为刘瑾方事诛求,而其迹涉承望,于贤者不能无责备焉。”这后半部分的评价正是张澯为人诟病之处。刘瑾倒台后,言官屡次弹劾他附势刘瑾。正德五年八月,御史舒晟等劾奏张澯: “催科急,而存媚灶之心”。正德六年十二月,六科都给事中孙祯、御史吴祺等上言:“文臣如尚书张澯、府尹孙春,俱附势。”正德七年七月,给事中王銮上言:“南京吏部尚书张澯,偏刻逢恶。”同月,御史文皓言:“南京吏部尚书张澯,謟附逆瑾。”前述弹劾章奏,当是史官给张澯所下评语的重要依据。可见,实录张澯小传的评语,既受史源影响,对其性格特征予以展现,又认为言官的弹劾并非空穴来风,因而两书之。

对于实录本传大量收入私家史料进行编纂,时人黄省曾讲了一段颇有见地的话:“武宗皇帝晏驾之明年,大兴史事,内则开十馆以作述,外则尽郡县以修纂……古之墓铭,惟述生死岁月,以为陵谷之防。至于后来为子孙者,于其先之没,莫不盛扬其善,指空捏怪无有穷极。试观于今之世家孰无铭? 铭孰无善? 则是凡有铭者,皆可书而传也。何尧舜之代,尚有凶人,而今皆比屋可封之君子乎? 是大有不然者也。以罪而黜者,志得掩其罪,以墨而去者,志得盖其墨。愚尝曰:墓志立天下无恶人矣。十文九诬何足为信?”黄氏之担心不无道理,但据前文可知,《明武宗实录》在编纂时,显然已注意到私家史料对实录本传编纂可能带来负面的影响,故而在人物评价环节力求更加审慎、公允。

四

余论

《明武宗实录》文臣传的编纂,体现了家史、地方史和国史的互动关系。明人王世贞曾言:“国史人恣而善蔽真,其叙章典、述文献,不可废也;野史人臆而善失真,其征是非、削讳忌,不可废也;家史人腴而善溢真,其赞宗阀、表官绩,不可废也。”三者都有其价值所在,不可偏废,但是也各有优缺点,需要正确的看待其价值。《明武宗实录》文臣传部分的修纂,不仅印证了国史实录的修纂对于家史、地方史大量征引的事实,同时亦表明,作为国史的文臣传吸纳了民间史料的上述优点。

因为实录的纂修,使得地方史、家史有机会进入国史,客观上刺激了地方志及家乘的编纂热情。嘉靖《河间府志·自序》有载:“西田樊深曰:志者郡邑之史也,古以来恒有之,而于今为重。盖《周礼》有小史,以掌邦国之志;有外史,以掌四方之志;而又有职方氏,以掌天下之图。是以此焉不得,犹求之他,无足虑也。矧今史,乏日记,漫无足征,而纂实录采民风,犹于郡邑,是稽此其为志也。讵可缓乎!”内中明确道出,地方组织人员修纂方志,以期日后编纂实录时有机会被采入国史。对于士大夫之家而言,自家事迹若被实录采入当是极荣耀之事,“士大夫身后,子孙多求儒臣撰列其行业,国史或凭而采焉。”嘉靖时人李开先在《王氏家乘序》中直言不讳地讲到:“国有史,家有乘。国非史,则海内之事浩繁而无所与考; 家非乘,则门内之事泯没而不得以传。邑之新街王氏,予母之母家也。梧冈太守则母氏之姪,而予之兄弟行也。其第三弟,则又予之姻娅,因是拙作凡为王氏者,独多裒成一册,谓之《王氏家乘》。时方修《世宗实录》,太史氏或见之而采焉,则以家乘而入国史,其有考,而有传也,将必大且久矣。”原来李氏撰写此家乘就是希望母族事迹他日能被收入《明世宗实录》,实现青史留名之愿。

到了清朝,实录中对大臣去世只书“卒”,而没有小传记载其行实事迹,实录编纂出现了新的变化。这或与清朝国史修纂的发达有关,并且与专门编修大臣列传也有一定关系,可以起到实录小传的作用。而明朝国史之失一直遭人诟病,纪传体国史久未修成,实录中的小传的作用和价值就更加突出。通过对《明武宗实录》文臣传编纂的探讨,不仅可以深化对明代一朝实录的研究,而且对明代官方史学发展及其与私家史学的互动关系有更多的认识,值得继续深入探究。

信息采集:刘斌

发表评论