旧唐书文笔更丰富,原始资料也更丰富。读旧唐书人物传记,能感受到人物更饱满,情感更真挚。新唐书太过言简意赅了,新唐书文笔更精炼,用字少,但读起来没有味道,就是记载事件了,缺少了情感。新唐书读起来就是平淡的叙事,让你知道有这个事,但是字里行间感受不到人物之间的情感。我读的不多,比如侯君集列传,节选部分,感受下新旧唐书的区别。侯君集列传,比如张亮秘报李世民侯君集有谋反的意思,旧唐书写李世民的回答能感受到他是一个心胸宽广的人,不会因为一句话就随便降罪有功之臣,他觉得那是亲密的两人之间的私密话,不一定就真有反意。而新唐书写的就不一样了,新唐书写“今独相语而无左验,奈何”,这奈何两个字,意思全变了。新唐书这种写法,把李世民写的狭隘了,李世民心胸的宽广没有体现出来,而是写的李世民相信他有反意但苦于没有证据。这与旧唐书就很不一样了。李世民为侯君集乞命,李世民说了一段话,旧唐书写“往者家国未安,君集实展其力,不忍置之于法。”新唐书写,“君集于国有功,朕不忍置诸法”,旧唐书的写法用字你能感受到李世民是个念旧的人。往者家国未安,君集实展其力,短短几个字,就能让人真切感受到李世民的念旧和对一路创业跟着走过来的这个秦王府旧人老部下的那种感情以及对侯君集过往功劳的认可,人物之间情感的真挚跃然纸上。而新唐书写君集于国有功,就六个字,李世民那种对侯君集念旧的情感就都没了。还有群臣对太宗说要赦免侯君集的反应,旧唐书写的是群臣争进曰,新唐书写,群臣皆曰。争进一词更能体现群臣对法办侯君集的那种强烈要求,而皆曰两字就显得平淡。所以在事件情境的记载用笔上,旧唐书的记载在情感上更丰富。列传节选如下:

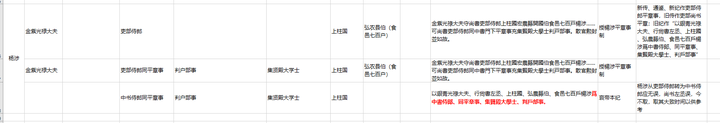

旧唐书:“侯君集,豳州三水人也。性矫饰,好矜夸,玩弓矢而不能成其艺,乃以武勇自称。太宗在籓,引入幕府,数从征伐,累除左虞侯、车骑将军,封全椒县子。渐蒙恩遇,参预谋议。建成、元吉之诛也,君集之策居多。”

“君集自以有功于西域,而以贪冒被囚,志殊怏怏。十七年,张亮以太子詹事出为洛州都督,君集激怒亮曰:“何为见排?”亮曰:“是公见排,更欲谁冤!”君集曰:“我平一国,还触天子大嗔,何能抑排!”因攘袂曰:“郁郁不可活,公能反乎?当与公反耳。”亮密以闻,太宗谓亮曰:“卿与君集俱是功臣,君集独以语卿,无人闻见,若以属吏,君集必言无此。两人相证,事未可知。”遂寝其事,待君集如初。寻与诸功臣同画像于凌烟阁。时庶人承乾在东宫,恐有废立,又知君集怨望,遂与通谋。君集子婿贺兰楚石时为东宫千牛,承乾令数引君集入内,问以自安之术。君集以承乾劣弱,意欲乘衅以图之,遂赞承乾阴图不轨,尝举手谓承乾曰:“此好手,当为用之。”君集或虑谋泄,心不自安,每中夜蹶然而起,叹咤久之。其妻怪而谓之曰:“公,国之大臣,何为乃尔?必当有故。若有不善之事,孤负国家,宜自归罪,首领可全。”君集不能用。及承乾事发,君集被收,楚石又诣阙告其事。太宗亲临问曰:“我不欲令刀笔吏辱公,故自鞫验耳。”君集辞穷。太宗谓百僚曰:“往者家国未安,君集实展其力,不忍置之于法。我将乞其性命,公卿其许我乎?”群臣争进曰:“君集之罪,天地所不容,请诛之以明大法。”太宗谓君集曰:“与公长诀矣,而今而后,但见公遗像耳!”因歔欷下泣。遂斩于四达之衢,籍没其家。君集临刑,容色不改,谓监刑将军曰:“君集岂反者乎,蹉跌至此!然尝为将,破灭二国,颇有微功。为言于陛下,乞令一子以守祭祀。”由是特原其妻及一子,徙于岭南。

然后看新唐书,

“侯君集,豳州三水人。以材雄称。少事秦王幕府,从征讨有功,擢累左虞候、 车骑将军,封全椒县子。预诛隐太子尤力。”

“君集自恃有功,以它罪被系,居怏怏不平。会张亮出洛州都督,君集谬激说曰: “何为见排?”亮曰:“公排我,尚谁咎?”君集曰:“我平一国还,触天子嗔, 何能排君?”因攘袂曰:“郁郁不可活,能反乎?当与公反。”亮密以闻。帝曰: “卿与君集皆功臣,今独相语而无左验,奈何?”秘不发,待君集如初。皇太子承 乾数有过,虑废,知君集犯望,因其婿贺兰楚石为千牛,私引君集入,问自安计。 君集举手谓曰:“此手当为殿下用之。”又遣楚石语承乾曰:“魏王得爱,陛下若 有诏召,愿毋轻入。”承乾纳之。然君集常畏谋泄,忽忽不自安,或中夕惊吒,妻 怪之,曰:“公,国大臣,何为尔?若有所负,宜自归,首领尚可全。”不从。

承乾事觉,捕君集下狱。楚石告状,帝自临问,曰:“我不欲令刀笔吏辱公。 君集辞穷不能对。帝语群臣曰:“君集于国有功,朕不忍置诸法,将丐其命,公卿 其许我乎?”君臣皆曰:“君集罪大逆不道,请论如法。”帝乃谓曰:“与公诀矣, 今而后,徒见公遗像已!”因泣下,遂斩之,籍其家。君集临刑色不变,谓监吏曰: “我岂反者乎?蹉跌至此。然尝为将,破二国,若言之陛下,丐一子以守祭祀。” 帝闻,原其妻及一子,徙岭表。”

发表评论