陈邦瞻的史学著作有《宋史纪事本末》和《元史纪事本末》两部,关于这两部书在撰述体例上的特别之处,吴漫在《明代宋史撰述的历史编纂学成就研究》中称:“明人编纂的纪事本末体宋史著述,以学者陈邦瞻所撰《宋史纪事本末》为代表。”其认为纪事本末体在明代得到了进一步的发展和完善,对于这一点,吴漫在文中总结出三条,其第一条为“将纪事本末体运用到断代史中去”,而后该文进一步说:“以往的纪事本末体史著,都是通撰几朝历史,自陈邦瞻起,始将这一体裁运用到撰写某一个皇朝的历史,开启了纪事本末体断代史之先例。”

以上这点正是陈邦瞻所撰史书的特别之处,而作者本人也对此有如下表述:“史自纪传而外,益以编年,代有全书,尚矣。事不改于前,词无增于旧,肪列而汇属之,以为讨论者径,斯于述作之体不己末乎?而非然也。善乎杨氏之言曰:‘提事之微以先于其明,攀事之成以后于其萌,其情匿而泄,其故悉而约。’是述本末者旨也,而不俊于宋事尤重有概焉。”(陈邦瞻《宋史纪事本末·叙》)

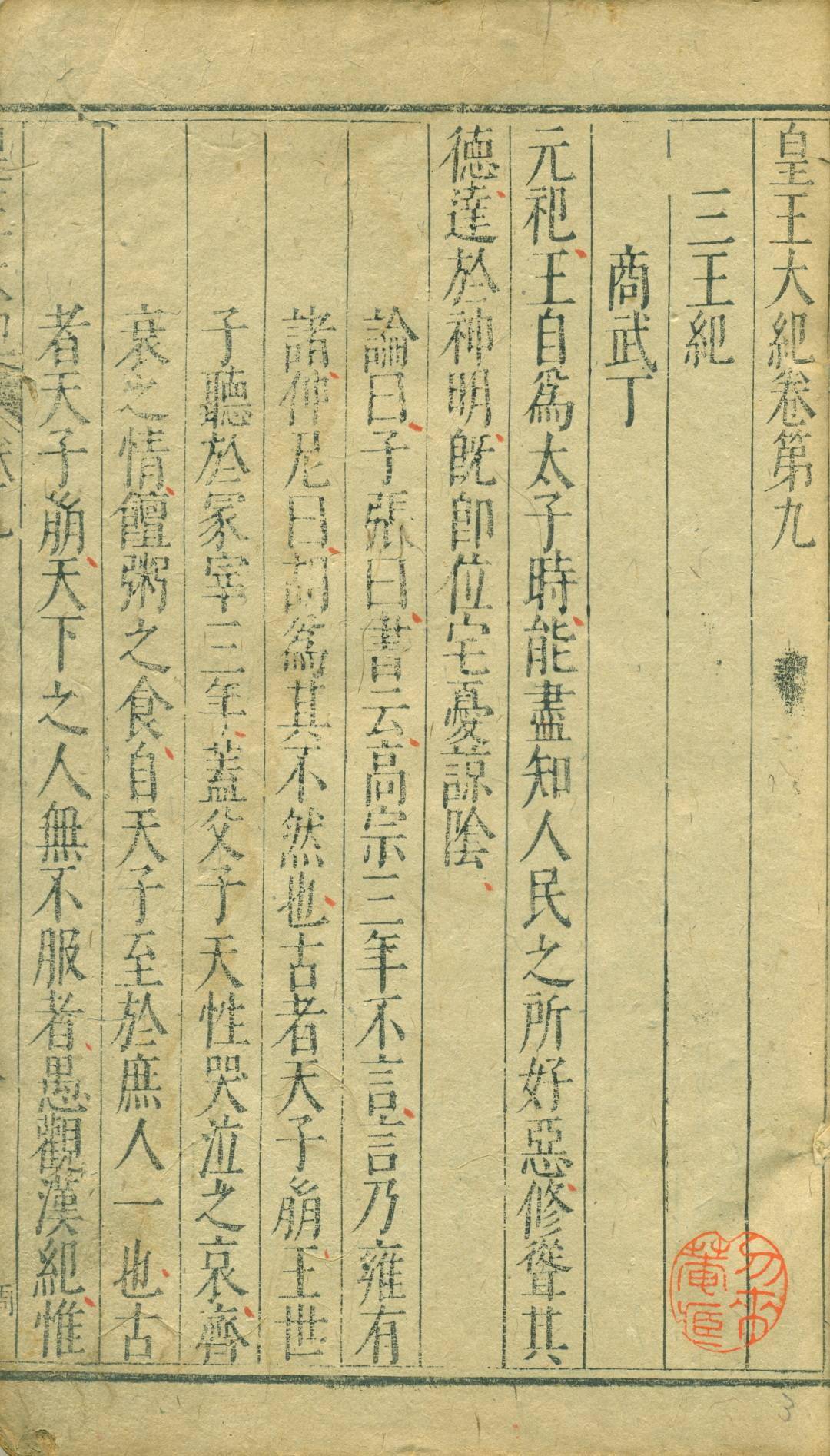

《皇王大纪》八十卷 明万历三十九年陈邦瞻刻本

除了体例上的创新,《宋史纪事本末》在撰写方式上也有其特点在,郑彩云在《陈邦瞻史学成就述略》一文中说:“综观《宋史纪事本末》,最大的特点是文字少,内容丰富,以较少的篇幅记述宋朝历史的大概轮廓和社会的重要事件。宋代历史本来就头绪繁杂,史书向称浩博,而《宋史》‘最为芜秽’,其他如《东都事略》《续资治通鉴长编》《三朝北盟会编》等,皆卷帙浩大,难以阅读。《宋史纪事本末》有助于克服这些缺点。此外,该书避免了纪传体编撰史事支离破碎、首尾分离的弊端。全书虽然100多卷,时间跨度300余年,但对史事的叙述井然有序、清晰明了,有很强的时间线索、清晰的历史脉络。徐申在《宋史纪事本末后序》中说:‘其文雅训,其事综核,上下三百余年,累若贯珠,宁惟博洽之宗领,抑亦经济之前茅也。”

陈邦瞻撰写的《宋史纪事本末》和《元史纪事本末》乃是仿南宋袁枢《通鉴纪事本末》体例而来者,只是他在撰写方式上并未因袭前者,而有自己的创新。邓广铭、刘浦江在《研究》中称:“纪事本末之首创于袁枢,乃是后人追本溯源的说法。而在宋人的概念中,尚不以纪事本末自成一体,直到明代,纪事本末才成为史部中一个新的类目。”

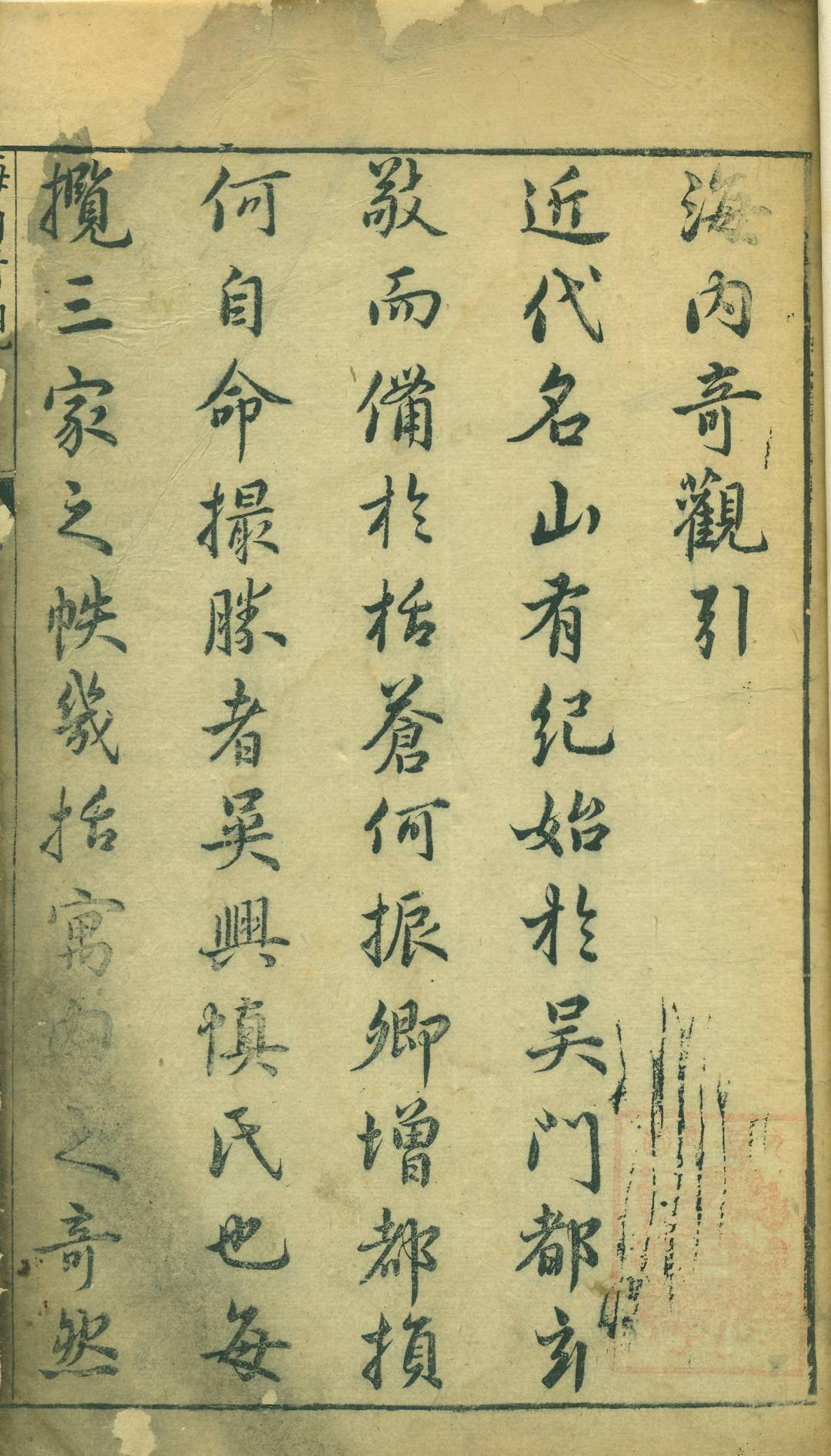

《新镌海内奇观》十卷 明万历三十七年夷白堂刻本,陈邦瞻序1

这段话虽然是总而论之,陈邦瞻的著作乃是明人所撰述断代纪事本末中的第一部,故其的确有开创之功。除了以上谈到的创新之外,郑彩云还认为:“首先是取材范围扩大,袁枢所取资料囿于《资治通鉴》;而陈邦瞻主要取材于《宋史》《元史》《宋元通鉴》《续通鉴纲目》等,范围较广。其次,编纂组织多有创新。袁书多属照抄,没有自取的第一手材料。陈书则不然,因取材广,不得不把大量史料加以剪裁、整理。再次,选题立目较为得体,袁书所载,以政治、军事事件为主,极少涉及经济、文化和典章制度;而陈邦瞻的两部书,虽继袁书而作,却没有受袁书的局限,新设立了科举学校之制、官制、槽运、天文历法、营田治河等编目,这一体式又大多为清代学者所承袭,如谷应泰的《明史纪事本末》。陈书起到了承上启下的作用,在纪事本末体史书的发展中有其突出的地位。”

《新镌海内奇观》十卷 明万历三十七年夷白堂刻本,陈邦瞻序2

正因为这两部书有代表性,故《四库全书》将其收录于书中,而四库馆臣为其撰写有提要,然而江庆柏在《概述》中将《四库全书提要》与《荟要提要》进行了比较,由此而发现两者之间在评价上有一定的差异,其中的文渊阁《四库全书提要》全文如下:

臣等谨案:《宋史纪事本末》二十八卷,明陈邦瞻撰。邦瞻字德远,高安人。万历戊戌进士,官至兵部左侍郎。事迹具《明史》本传。初,礼部侍郎临朐冯琦,欲仿《通鉴纪事本末》例,论次宋事,分类相比,以续袁枢之书,未就而没。御史南昌刘曰梧得其遗稿,因属邦瞻增订成编。大抵本于琦者十之三,出于邦瞻者十之七。自“太祖代周”迄“文谢之死”,凡分一百九目。于一代兴废治乱之迹,梗概略具。袁枢义例,最为赅博,其熔铸贯串,亦极精密。邦瞻能墨守不变,故铨叙颇有条理。诸史之中,《宋史》最为芜秽,不似《资治通鉴》本有脉络可寻。此书部列区分,使一一就绪。其书虽稍亚于枢,其寻绎之功,乃视枢为倍矣。惟是书中纪事既兼及辽、金两朝,当时南北分疆,未能统一,自当称《宋辽金三史纪事》,方于体例无乖。乃专用《宋史》标名,殊涉偏见。至《元史纪事本末》,邦瞻已别有成书。此内如蒙古诸帝之立、蒙古立国之制诸篇,皆专纪元初事实,即应析归《元纪》之中,使其首尾相接。乃以临安未破,一概列在宋编,尤失于限断。此外因仍《宋史》之旧,舛讹疏漏,未及订正者,亦所不免。然于纪载冗杂之内,实有披榛得路之功。读《通鉴》者不可无袁枢之书,读《宋史》者亦不可无此一编也。乾隆四十六年十一月恭校上。

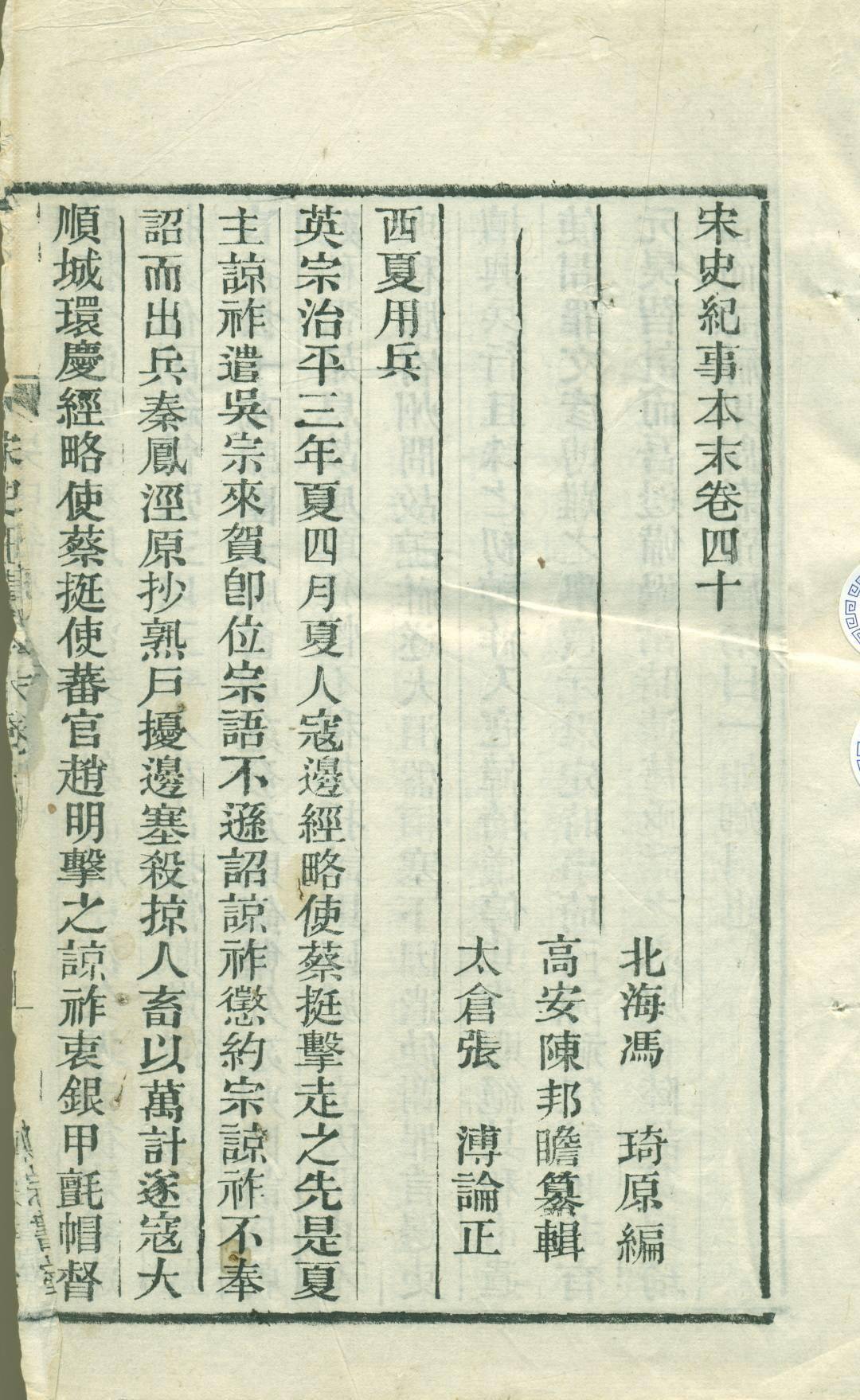

陈邦瞻编纂《宋史记事本末》 清同治朝宗书屋木活字本

而《荟要提要》的全文为:

臣等谨案:《宋史纪事本末》二十八卷,明陈邦瞻撰。邦瞻字德远,高安人。万历戊戌进士,官至兵部左侍郎。事迹具《明史》本传。初,礼部侍郎临朐冯琦,欲仿《通鉴纪事本末》例,论次宋事,分类相比,以续袁枢之书,未就而没。御史南昌刘曰梧得其遗稿,因属邦瞻增订成编。大抵本于琦者十之三,出于邦瞻者十之七。自“太祖代周”迄“文谢之死”,凡分一百九目。于一代兴废治乱之迹,梗概略具。袁枢义例,最为赅博,其熔铸贯串,亦极精密。邦瞻能墨守不变,故铨叙颇有条理。诸史之中,《宋史》最为芜秽,不似《资治通鉴》本有脉络可寻。此书部列区分,使一一就绪。其书虽稍亚于枢,其寻绎之功,乃视枢为倍矣。然于记载冗杂之内,实有披榛得路之功。读《通鉴》者不可无袁枢之书,读《宋史》者亦不可无此一编也。乾隆四十九年十一月恭校上。

这两篇《提要》放在一起对比着看,文渊阁《全书提要》详,而《荟要提要》略,且文渊阁《提要》早于《荟要提要》三年,但两者在评价上却发生了偏差。江庆柏在文中提出了两者之间的不同:

将两篇提要加以比较,可知《荟要提要》几乎袭用了文渊阁《全书》提要原文(个别地方属于文字誊录错误,此处不谕,参见正文校记),但删去了文渊阁《全书》提要对陈邦瞻此书的批评部分。而个别地方的些微改动,也使得和原意不尽相同。如文渊阁《全书》提要原文作:“读《通鉴》者可无袁枢之书,读《宋史》者亦不可无此一编也。”这是一种“对比”式的说法,通过否定肯定更突出了陈邦瞻此书的重要性。《荟要提要》则作:“读《通鉴》者不可无袁枢之书,读《宋史》者亦不可无此一编也。”这是一种“类比”式的说法,它对袁枢之书并没有否定,相反是以袁枢之书的重要性,来比较陈邦瞻此书的重要性。这样一改动,再加上删去批评陈邦瞻此书的文字,《荟要提要》就变成了对陈邦瞻此书的毫无保留的肯定。

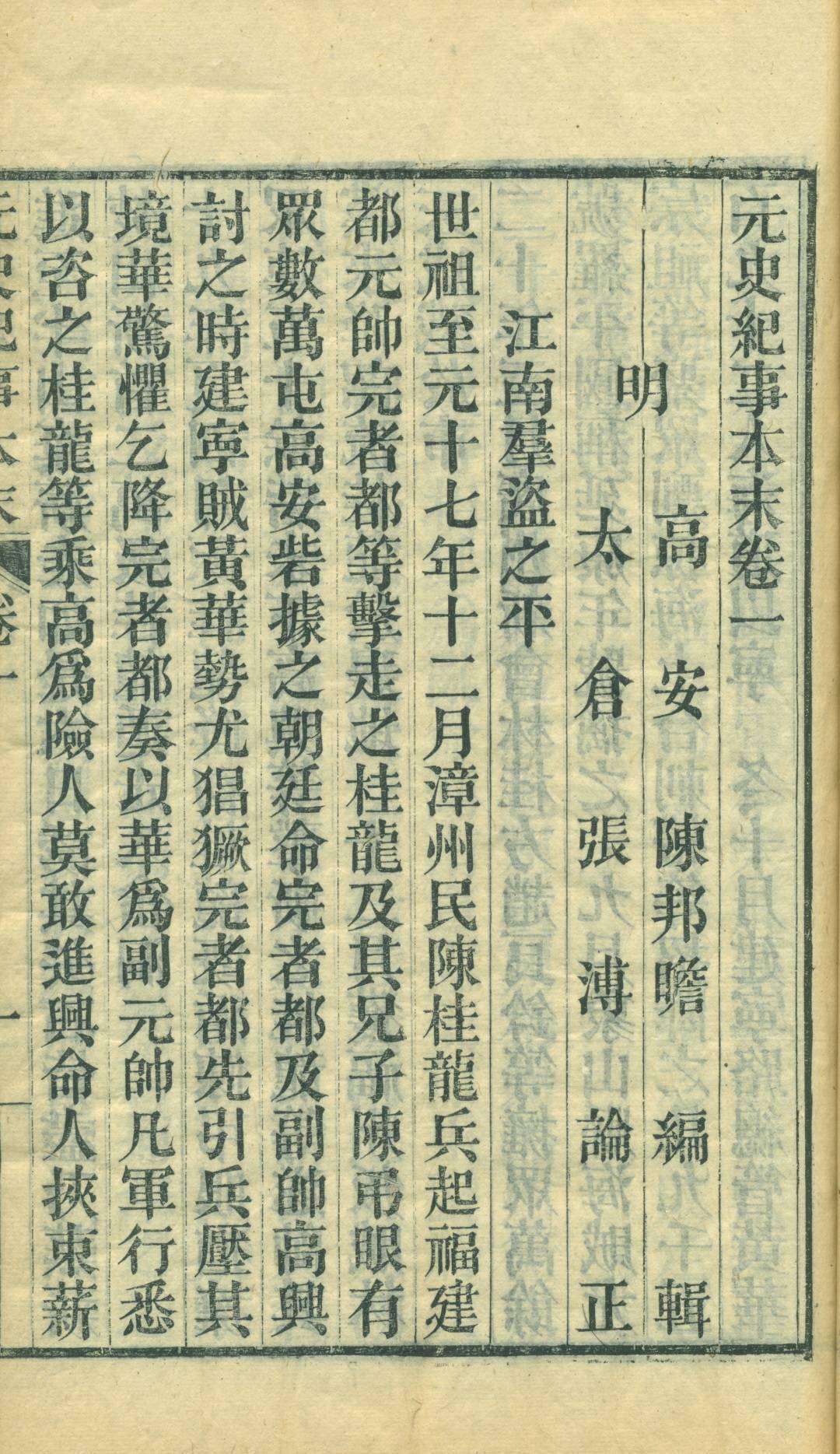

陈邦瞻编纂《元史纪事本末》二十七卷 清同治十三年江西书局刻纪事本末五种本,书牌

从内容角度而言,文渊阁《提要》首先夸赞了陈邦瞻能够继承袁枢撰写纪事本末体的优点,同时也夸赞陈邦瞻不墨守陈规能够有所变通,故四库馆臣夸赞陈说,他所撰写的《宋史纪事本末》虽然在水平上略低于袁枢的著作,但是他在资料补充方面却比袁枢功劳大的多。然四库馆臣同时又认为陈邦瞻的《宋史纪事本末》虽然号称是专写宋代一朝,然而在内容上却还兼顾了辽金两朝,如果文题相符的话,他的这部著作应当起名为《宋辽金三史纪事本末》更恰当。

而对于陈邦瞻所撰《元史纪事本末》,四库馆臣也提出了相同的问题,其认为陈邦瞻因袭了《宋史》的讹误,并没有将错误改正过来。但即使如此,馆臣依然认为陈邦瞻的这种写法有开创之功。因此,馆臣给出的结论是:读《资治通鉴》如果不读袁枢的《通鉴纪事本末》问题不大,但如果读《宋史》就不能不读陈邦瞻的《宋史纪事本末》。

然而,《荟要提要》从内容上基本抄录了文渊阁《全书提要》的大部分,正如江庆柏所言,《荟要提要》删掉了文渊阁本《提要》的批评部分,而在最后一句评语上也有差别。从文渊阁《全书提要》的语气来看,陈邦瞻的《宋史纪事本末》其重要性似乎比袁枢的《通鉴纪事本末》还要高,因为前者可以无后者必须有。然而馆臣在三年后撰写《荟要提要》时,虽然参考和抄录了了文渊阁《全书提要》的内容,但在评价上却改变了语气,其称读《资治通鉴》的人必须要读袁枢的《通鉴纪事本末》才能条理清楚,而读《宋史》者同样也要读陈邦瞻的《宋史纪事本末》,由此而将两部书摆到了对等的位置上。

陈邦瞻编纂《元史纪事本末》二十七卷 清同治十三年江西书局刻纪事本末五种本,卷首

为什么要有这样的改变呢?江庆柏认为:“客观地说,文渊阁《全书》提要的批评过分了,也与自己在袁枢《通鉴纪事本末》提要对此书所作的高度评价相矛盾。所以《总目》虽然完全采用了文渊阁《全书》提要的说法,甚至被《荟要提要》删去的部分也恢复了,但最后唯独没有采用原提要那种‘对比’式的说法,而说:‘读《通鉴》者不可无袁枢之书,读《宋史》者亦不可无此一编也。’这正是《荟要提要》的观点。”

看来四库馆臣在撰写文渊阁《提要》时,对袁枢的《通鉴纪事本末》评价很高,而当写到陈邦瞻的《宋史纪事本末》时,则称该书仅次于袁枢的著作,然又在总体上说陈邦瞻的著作更重要,这显然在总体评价上出了前后不一的矛盾。也许是为了调和这种矛盾,馆臣在撰写《荟要提要》时,就将此两书平等对待了。通过这个细节,也可看出陈邦瞻所撰这两部史书的重要性。

发表评论