蜀景耀六年(263),魏国大将邓艾、钟会、诸葛绪率军数道并攻,后主刘禅无力抵抗,似乎只剩下借改元换运气这一招,便匆匆忙忙改了“炎兴”的年号。可是没过几个月,邓艾就攻下绵竹,眼看要到成都,这时,听从光禄大夫谯周(201—270)的建议,后主“舆榇自缚”,自己抬着棺材向邓艾请降去了,请降书中还写着:魏的“天威既震”,蜀“敢不革面,顺以从命”?蜀军投戈释甲,仓房府第也完好无损,现在都交给“王师”,只希望“百姓布野,余粮栖亩”的局面,得以保全。

对于不战而降一事,陈寿的评价是:“刘氏无虞,一邦蒙赖,(谯)周之谋也。”(《蜀志·谯周传》)以为蜀能躲过生灵涂炭这一劫,功劳全在谯周。而在大兵压境之下,提议以投降换和平的谯周,正是陈寿的老师。

▲谯周画像

在《蜀志》里,陈寿为谯周写了一篇很长的传。谯周是巴西西充(今四川省南充市)人,受诸葛亮提拔,为劝学从事、典学从事,官至光禄大夫。陈寿形容他是一个“家贫未尝问产业”“体貌素朴,性推诚不饰”的纯粹学者,经史方面的成就可比董仲舒、扬雄一流大学问家,并不直接参与政治,可是“以儒行见礼”,也常被官方顾问。《谯周传》所记载他的四篇上疏和廷论,都是针对时局发言。

这些上疏和廷论,表现出谯周在政治上认同的还是汉王朝,他认为三国就像西汉末王莽时代,汉家历运中衰,正等待汉光武帝刘秀那样的人出现,“再受命”。他把希望放在后主刘禅身上,当后主守完三年父丧,他劝其削减乐宫和后宫经费,讲的就是刘秀如何“务理冤狱,节俭饮食,动遵法度”而“以弱为强”、终成帝业的道理,当魏军迫近,他劝后主不要去“南方远夷之地”避难,也是拿刘秀当年不因王郎在邯郸称帝就远走长安、失去民心,作为理由。

他还认为三国鼎立,蜀、魏“传国易世”到了第二代,就好比周朝后期,“实有六国并据之势”。六国并据,就与秦末的“豪强并争,虎裂狼分”不同,因此他也反对刘邦式的“仗剑鞭马而取天下”。他说蜀国要“以少取多”“以弱毙强”,只有学周文王“养民”、勾践“恤众”,学汤武之师的“不再战而克”,而不是“军旅数出、百姓凋敝”(《仇国论》)。

至于他阻止后主最后往南中避难,也不同意向东吴求援,则是由于他知道,第一,南中曾经在诸葛亮强大的军事压力下屈服,但那是暂时的,并不代表他们真心服从,有诚意接纳。第二,“大能吞小”,也就是说“魏能并吴,吴不能并魏”是势所必然,与其降吴后还要降魏,“再辱之耻,何与一辱”?在最后的上疏中,他还说:

故尧、舜以子不善,知天有授,而求授人;子虽不肖,祸尚未萌,而迎授与人,况祸以至乎!故微子以殷王之昆,面缚衔璧而归武王,岂所乐哉,不得已也。

这里提到尧、舜见自己儿子不成器,便传帝位给贤良的舜和禹,又提到殷纣王庶兄微子见“纣不可谏”,便归顺周武王,获封于宋。讲这两个故事,当然是为了安抚后主,说明降魏就等于尧、舜的禅让与微子的从善如流,是万不得已中最好的选择。

后主投降后,果然以“爱民全国”获魏封安乐乡公,举家迁居洛阳,食邑万户,奴婢百人。谯周也因“有全国之功”,获封阳城亭侯。

▼

一个大一统的新的体系

蜀后主后来又见到魏晋禅代,在洛阳,活到泰始七年(271)。谯周则是泰始三年(267)奉召到洛阳,三年后去世。在他去世前一年,陈寿返乡,去向他告别。谯周说:孔子死于七十二岁,刘向、扬雄死于七十一岁,我年过七十,恐怕也无缘再见面。

陈寿的传记,见于东晋常璩所撰《华阳国志》与唐代房玄龄等编写的《晋书》。根据其中两篇《陈寿传》的记载,恰如谯周所预见,陈寿“以才学成名”,可是一生并不顺遂。早先他遭人举报在父丧期间让侍婢制药,在蜀国就受到舆论谴责,他也曾以奉养老母为由辞去长广(今山东省莱阳市等地)太守,可是后来却又因母亲死后将她葬在洛阳,并没有归乡,再遭到谴责,两次都影响到仕途。

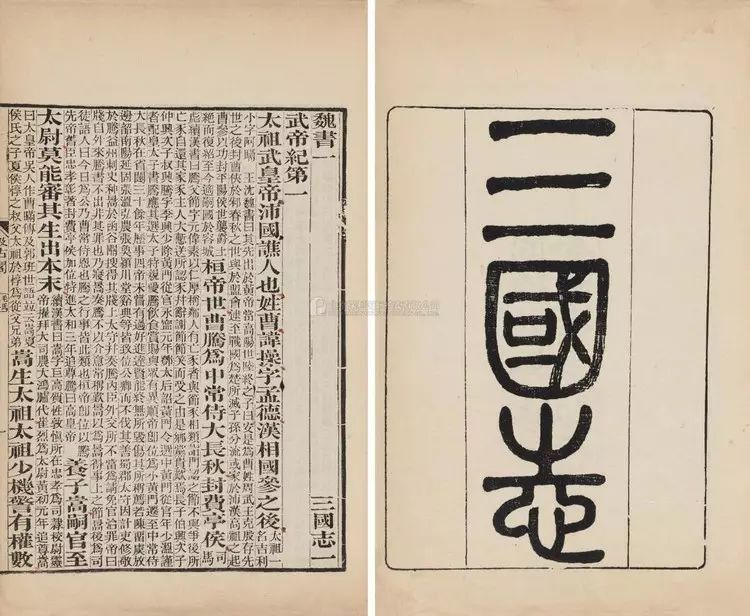

不过,他跟谯周学习历史,在蜀国已做过史官,泰始四年(268)后入晋,得到位高而又博学的张华赏识,加入著作局,终究人尽其才,并由此收获他人生中最大的成就。首先,是在泰始十年编定《诸葛氏集》(又名《诸葛亮集》),然后,是在吴亡而“天下一统”的太康元年(280)到太康六年(285),编写出魏、吴、蜀《三国志》(参见杨翼骧《中国史学史资料编年:先秦至隋唐五代卷》),直至晋惠帝元康七年(297)他死以前定稿。

这前后大约十六七年,如果从何进与袁绍召来董卓、谋诛宦官,从此“京都大乱”算起,差不多就是汉末以来将近一百年里最安定的一段时间。经过六十年的三国分裂,统一的西晋王朝也迎来它的黄金时代,就像稍后干宝在《晋纪总论》中的描述:“天下书同文,车同轨,牛马被野,余粮委亩。”陈寿二十多万字的《三国志》就是在此期间完成。而等到陈寿去世,事实上,距离“天祸晋邦”(惠帝语)又已经不远。不久,江统就在他著名的《徙戎论》里发出“四夷之中,戎狄为甚”的警告,索靖也带着“会见汝在荆棘中”的担忧与洛阳宫门的铜驼告别。陈寿死后十年,晋惠帝便死于“八王之乱”,随后晋怀帝、晋愍帝也相继死于永嘉之乱后的“天下崩离”中,而整整二十年后,当晋元帝在从前东吴的首都建邺(今江苏省南京市)登基,建立东晋王朝,原来为西晋所有的北方大部,都变成为“胡族”相争之地,短短三十余年的西晋“大一统”彻底结束,中国又再一次陷入更长久的南北分裂当中。

《三国志》的编写,因缘际会,恰好是在西晋“大一统”的年代完成。

▲清同治九年(1870)金陵书局刻本

正是由于有政治上的统一,才有重建“大一统”话语的要求,要求文化上也实现东西南北的合流。于是在这个时代,既有像年轻的诗人左思写下《三都赋》,以魏、蜀、吴三国的首都为题材,实际讲述“正位居体者,以中夏为喉,不以边陲为襟”而“榷惟庸蜀与鸲鹊同巢,句吴与蛙黾同穴,一自以为禽鸟,一自以为鱼鳖”的道理,也有来自蜀国的陈寿写下《三国志》,叙说魏、蜀、吴三国的历史。而三国历史的叙述,在政治“大一统”的前提下,势必也要像《三都赋》写到西蜀公子、东吴王孙最终都被魏国先生折服,心甘情愿地接受“日不双丽,世无两帝,天经地纬,理有大归”的现实,而显示从魏、蜀、吴各自独立到西晋统一的历史脉络。

值得注意的是,若非从三国分立走向统一,无论在观念还是在技术上,都很难想象会有同时书写三国史的必要,也很难想象会有基于丰富史料来全面把握三国史的可能。当然另一方面,立足于统一的西晋回看三国历史,从新朝看故国,也不是简单地忠实于故国历史就能够满足,最重要的,是要把故国历史、把三国各自演化的历史,按照新朝的观念,编入一个大一统的新的体系。

▼

旧君仍是旧君,故国仍是故国

陈寿的“旧君故国之思”,他的乡土之情,恰如王鸣盛所说,都掩埋在《三国志》的叙述当中,从他还专门为蜀人写有《益部耆旧传》也可以看出来。不过,自从东晋的习凿齿发表《晋承汉统论》,主张“以晋承汉”,反对“虚尊不正之魏”,认为“汉末鼎沸五六十年”,实际是“吴魏犯顺而强,蜀人杖正而弱”,对陈寿的《三国志》,渐渐地就有了一种批评的声音,说他一个蜀人,却处处站在魏的立场,不为故国张目,让人看了不舒服。如唐代的历史评论家刘知几,就特别重视习凿齿在《汉晋春秋》里把魏武帝当作“篡逆”、称蜀亡即汉亡的写法,评价他“以魏为伪国”,乃是“定邪正之途,明顺逆之理”(《史通·探赜》)。

持这一观点而影响最大的,是南宋朱熹的《资治通鉴纲目》。《资治通鉴纲目》本来是依据北宋司马光主编的《资治通鉴》而编写,《资治通鉴》写三国历史,采取的是魏的年号,表示魏为正统所在,然而朱熹认为“三国当以蜀汉为正”(《朱子语类》卷第一百五),到了《资治通鉴纲目》,统统改为蜀汉纪年。而这一做法,居然得到后来如元代赵居信的大加赞扬,称“一旦《通鉴纲目》之书出于千载之下,褒贬笔削,善恶俨然,向之讳诬之说,洗涤无疑,千载不平,一时净尽”(《蜀汉本末序》)。明清时代有名的小说评点家金圣叹也曾说:“以正统予魏者,司马光《通鉴》之误也,以正统予蜀者,紫阳《纲目》之所以为正也。”(《读三国志法》)

“正统”这个观念,传统史家看得很重,尤其当分裂时代,更是要争正统,也就是要争一个意识形态上的合法性,所以南宋的洪迈说“晋魏以来,正闰之说纷纷”(《容斋随笔》),意思是讲东晋南北朝以来,对于谁是正统,讲究得最厉害。这样,在历史叙述尤其是分裂时代的历史叙述中,便有了“正”与“不正”的区别,代表对历史的是非、善恶的评判,故欧阳修说:“正者,所以正天下之不正也;统者,所以合天下之不一也。”(《正统论》)

陈寿之为后来人诟病,主要就是他没有在《三国志》里替蜀国争一个正统。没有替蜀国争正统的表现,过去人又总结为大体两点:一是《三国志》中,只有《魏志》设了“纪”,分别为《武帝纪》《文帝纪》《明帝纪》和《三少帝纪》,《蜀志》写刘二牧(刘焉、刘璋)、先主刘备、后主刘禅,都只称“传”,《吴志》写孙破虏讨逆(孙坚、孙策)、吴主孙权、三嗣主孙亮,也称“传”,这显然是对刘备父子不尊重。因为当时的史书主要有两种体例,一种是《春秋》式的编年体,一种是《史记》式的纪传体,由司马迁开创的纪传体史书是以个人传记为中心的,为体现人物的地位不同、身份各殊,他把帝王传都叫“本纪”,贵族和大夫传叫“世家”,普通人的传才是“列传”。班固的《汉书》也沿用了这个体例。陈寿模仿《史记》《汉书》的写法,他对人物的评价包括支持这种评价的历史观、价值观,也就通过他对纪、传的分配传达出来,这就是说魏是正统所在,蜀、吴都非正统。《蜀志》又不像《魏志》那样,第一个写的就是魏武帝曹操,它还是以刘焉、刘璋为卷首,所以刘知几就曾怀疑它“岂以蜀是伪朝,遂乃不遵恒例?”(《史通·编次》)

二是古时称天子死为崩,诸侯死为薨、殂,不同称谓,显示尊卑有别。《三国志》写曹操、曹丕、曹睿之死,都说是“崩”,写孙策、孙权之死,为“薨”,写刘备之死,则是“殂”,而刘禅之死是“薨”。这些用字,代表了陈寿对这些历史人物的不同定位,于刘备、刘禅自然也很不公平、不尊敬。

▲魏文帝像

这是过去人对陈寿的批评。当然也有人为他辩护,譬如清代编写《四库全书总目提要》的四库馆臣就讲,陈寿身为晋武帝臣下,这样做,是迫于时势,“晋武承魏之统,伪魏是伪晋矣,其能行于当代哉?”后来梁启超的《论正统》也是发挥这个观点,认为陈寿如果不以魏为正,就等于是在挑战继承了魏的晋的合法性:

自古正统之争,莫多于蜀魏问题。主都邑者,以魏为真人,主血胤者,以蜀为宗子,而其议论之变迁,恒缘当时之境遇。陈寿主魏,习凿齿主蜀,寿生西晋,而凿齿东晋也。西晋踞旧都,而上有所受,苟不主都邑说,则晋为僭矣,故寿之正魏,凡以正晋也。

现代人已经不大会基于过去的正统观责怪陈寿,相反,很多学者都出来替他平反。金毓黻就指出陈寿以三国史并列分署,来表示三国的鼎立,而不是像《晋书》的那种办法,譬如只写一个“魏书”,将蜀、吴都以“载记”的形式附录其下,已经是表现出他虽未帝蜀,也未尝尊魏的立场(《中国史学史》)。还有人考究得更仔细,他们注意到在《三国志》里,对孙权、孙皓,始终是称“权”“皓”,而对刘备、刘禅,却是称“先主”“后主”,刘备的夫人也叫“皇后”,这一类“春秋笔法”,也证明了在陈寿心里,旧君仍是旧君,故国仍是故国。

▲刘备画像

▼

早已没有什么“蜀魏之争”

蜀的亡国,正在魏晋禅代前夕。当时司马炎的父亲司马昭还在,他表彰谯周“有全国之功”,召其到洛阳,而就在前往洛阳途中,谯周预见到司马昭的死亡,他用谶语告诉刚从洛阳回来的文立:“典午忽兮,月酉没兮。”果然,事不出其所料。陈寿在《蜀志·谯周传》里记下了这一细节,表明在魏晋禅代前后,谯周和他的学生们对于洛阳的政情,都极为关心。

在《魏志·文帝纪》里,陈寿写下过汉献帝持节奉玺绶禅位时,对魏王所讲“天命不于常,惟归有德”“天之历数在尔躬”“君其祗顺大礼,飨兹万国,以肃承天命”等一席话,意思是上天眷顾有德之人,你我只能顺应天命。这跟谯周说服刘禅投降时讲的“圣人知命而不苟必也”,是同一个道理。身为谯周的学生,陈寿也是在这样一个知识和逻辑系统里面,有同样的政治观念和历史观念,因此他不但记录下汉献帝的话,还配合这番说辞,写下“初,汉熹平五年(176),黄龙见谯”的天象,预示“其国后当有王者兴,不及五十年,亦当复见”,至四十五年,“黄龙见谯”,便是魏文帝登基。再等到下一个四十五年,“襄武县(今甘肃省陇西县东南)言有大人见,长三丈余,迹长三尺二寸,白发,着黄单衣,黄巾,柱杖,呼民王始语云:‘今当太平。’”这就发生在陈留王禅位前不到半年,诸如此类的很多迹象都表明,“天禄永终,历数在晋”(《魏志·三少帝纪》)。

陈寿是相信从过去到现在,诸如刘备跨有荆益、汉魏禅代、蜀降于魏、魏晋禅代以至“暗劣偷安,未喻天命”的孙皓降晋等,一系列发生在汉晋之间的历史变化,都是天命所授。尽管讲到孙权,他能骂得咬牙切齿,可是在《吴志·吴主传》里,他也没有忘记随时写下“夏口、武昌并言黄龙、凤凰见”“秋八月朔,大风,江海涌溢,平地深八尺”“神人授书,告以改年、立后”这样的祥瑞或灾异之兆。他把刘焉、刘璋的失败,也归结为“神明不可虚要,天命不可妄冀”,认为刘焉“遽造舆服,图窃神器”、刘璋“据土乱世”,都是欲望过多,超出了天命授予的范围。而他对诸葛亮最不以为然的一点,也是说诸葛亮太不在意保留蜀国这方面的官方记录。

所谓天命,即由汉家一统到三国分立、由三国分立到西晋统一,由后世小说家来说,便是“天下大势,合久必分,分久必合”,在陈寿这里,也是不可改变的历史和现实。

▲魏文帝受禅碑

如果说魏是从魏武帝开始,就有了君临天下的合法性,那么晋的合法性,在陈寿看来,也是从司马宣王受命辅佐齐王到齐王被司马景王废除的时代,就开始建立。司马宣王即司马懿,在《三国志》里,除了《蜀志·后主传》写到诸葛亮与其在汉中对阵时,提到过“司马懿”这个名字,其他地方都写的是“司马宣王”,他儿子司马师为“司马景王”、司马昭为“司马文王”。这是由于魏陈留王登基不久,就封了司马昭为晋公、晋王,同时追命司马懿为晋宣王、司马师为晋景王,陈寿就是按照这个规矩来称呼的,这也是晋朝初年的规矩。

陈寿写司马宣王、司马景王之死,因此也都称“薨”(《魏志·三少帝纪》),写司马文王之死,则称“崩”(《蜀志·谯周传》)。反过来,高贵乡公之死,却为“卒”,陈留王是“终馆于邺”。这一连串用语,也等于宣布魏的正统,大约在曹芳“归藩于齐”的时刻,就转移到了司马氏手中。

日本的小林春树曾以《汉书》和《三国志》作比较,指出为了维护汉代的正统性,班固的办法,就是拼命强调汉是一个永不衰亡的神圣王朝,可是陈寿不一样,他已经见过汉代的衰落及其禅让的不可避免,深知魏也与汉一样,有兴便有衰,不可能不朽,因此他也就成了一个冷眼旁观的人(《三國志の王朝観——〈漢書〉との比較をセンターとして》)。这话说得很彻底。就个人经验来看,陈寿经历过的政权转移、朝代更迭不止一次,所谓兴亡继绝,都已看惯,也许确实因此不会再那么执着于王朝永固的观念。但更重要的是,在他于晋武帝太康年间撰写《三国志》时,距离蜀的亡国已经过去了二十年,在这过去的二十年里,魏也亡,吴也亡,天下一统,他自己早做了晋人,当他在西晋洛阳回顾历史,魏、蜀、吴一样地都成了前尘往事。

更何况以一个晋人的立场,陈寿认为晋的历史,从司马懿时代就已经开启,那么魏的亡国,似乎更在蜀以前。在他那个时代,早已没有什么“蜀魏之争”,问题只在于是认同晋还是眷恋蜀。

▼

《三国志》由历史到演义

《三国志》撰成之初,在陈寿生前,就有张华、荀勖、陆机等不少人看到,好评如潮,张华还因此决定把晋朝国史的修纂托付给他:“当以《晋书》相付耳。”但不幸元康七年(297),经过几年仕途上的挫折,还来不及到太子中庶子任上,他就在洛阳病故了,终年六十五岁。

陈寿去世的消息一传出,范等人联想到汉武帝曾在司马相如弥留之际,派人去取他的遗书,其中就有关于封禅的极为重要的意见,便立刻上书,称《三国志》很有价值,“辞多劝诫,明乎得失,有益风化,虽文艳不若相如,而质直过之”,应该赶紧去采录。于是,晋惠帝责令河南尹、洛阳令叫人到陈寿家里去抄写,这样,《三国志》也就成了一部官方认可的史书。在陈寿以前或者与他同时,其实还有不少人在写魏、蜀、吴三国历史,现在还能知道的,就有魏国的荀觊、阮籍、傅玄、王沉等写过《魏书》,鱼豢写过《魏略》,还有吴国的韦昭、薛莹、周昭、梁广等写过《吴书》,即便是在陈寿抱怨的“国不置史,注记无官”(《蜀志·后主传》)的蜀国,也有王崇写过《蜀书》。当陈寿编写《三国志》时,上述史书或多或少都成为他的参考。不过这些官修、私纂的三国史,在陈寿的《三国志》成书、传布以后,都为其光芒所掩,逐渐散佚。

后来人比较“前四史”,往往说《三国志》的文字简洁、质朴,不像《史记》《后汉书》那么神采飞扬、激情四溢,然而在当时,也有人认为陈寿的文字只是不如司马相如艳丽,但足够“富艳”,《三国志》和《古国志》都称得上“品藻典雅”,显示作者“善叙事,有良史之才”,据说张华还有过“以班固、史迁不足方也”的话(《华阳国志本传》)。南朝宋齐时代的王僧虔说:“往年有意于史,取《三国志》聚置床头,百日许,复徙业就玄,自当小差于史,犹未近仿佛。”(《诫子书》)他说自己在接触玄学以前,本来要学历史,那时是把《三国志》当床头书天天来看的,可见《三国志》是很重要的一部史书。齐梁时代的评论家刘勰对陈寿还有一个总结,说他的历史写作有根有据,不是简单抒情,也并不大而化之,叙事都经过剪裁和提炼,融入自己的观点,可以说是文章和史实结合得恰到好处,因此能在众多史书中脱颖而出:“及魏代三雄,记传互出,《阳秋》《魏略》之属,《江表》《吴录》之类,或激抗难征,或疏阔寡要,唯陈寿《三志》,文质辨洽,荀、张比之迁、固,非妄誉也。”(《文心雕龙·史传》)说明叙事得体、文字漂亮,也曾是《三国志》备受赞扬的原因之一。

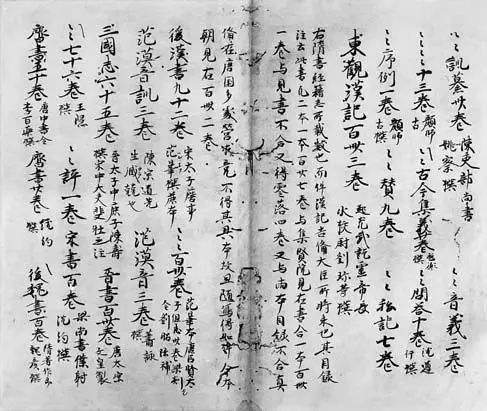

《三国志》的《魏志》《蜀志》《吴志》原来是各自独立,到北宋时才合刻为一书。在刻本以前,《三国志》的流传靠的是抄本。裴松之当年为《三国志》作注,就见到过不止一个抄本,他在《吴志·薛综传》“有犬为獨,无犬为蜀,横目苟身,虫入其腹”这句话的下面注释说:“臣松之见诸书本‘苟身’或作‘句身’,以为既云‘横目’,则宜曰‘句身’。”证明他所见为“诸本”即多种抄本,这些抄本又时有异同。《三国志》的抄本,二十世纪陆续发现,一个是在新疆的《吴志·虞翻传》残卷,一个是在敦煌的《吴志·步陟传》残卷,都是晋人所写,另外,还有在新疆发现的东晋人所写《吴志·吴主传》残卷和隋唐时期人写的《魏志·臧洪传》残卷。这些《三国志》抄本的残卷,既可用作校勘,可以当书法欣赏,还能反映《三国志》传播的情况。

▲晋写本《吴志》

而作为一部相当重要的正史,据说最晚在七世纪,《三国志》也就传到了日本(榎一雄《邪马台国》)。日本现在还收藏有一部南宋时代刻的《吴志》,相当珍贵。

现在能够看到元代人刊刻的《全相三国志平话》,已经是说书人对《三国志》的重新改编。大概自宋代起,就有人用通俗的方式讲三国故事,这样到元末明初,便有了罗贯中的《三国志通俗演义》这样一部仅仅是取材于《三国志》及裴松之注的地地道道小说。不过小说比史书的影响力更大,很快不胫而走,现在可以看到最早的《三国志通俗演义》,是明代嘉靖(1522—1567)年间所印,可是在朝鲜的文献记载中,他们的宣宗在1569年已经看到了这部小说,韩国近年还发现了王朝时代的《三国志通俗演义》铜活字本残卷,据说那些铜活字铸造于朝鲜王朝中宗十一年(1516)(金文京《新发现の朝鲜铜活字〈三国志通俗演义〉ついて》)。清代初年,由于多尔衮的授意,《三国志通俗演义》还被译成满文,这是它在汉语之外的第一个翻译本,其中有顺治七年(1650)的序文。满文译本之后,据说又有蒙文译本。然后是在日本江户时代,出现了第一个和文译本,便是元禄二年(1689)湖南文山序的《通俗三国志》。

▲《 日本见在国书目》著录《三国志》

在说书人、小说家的推动下,三国的历史,跨越语言、民族和国家,就这样成了一个广受欢迎的故事。

*文章节选自《讲义》(三联书店2017年1月刊行)“引言:《三国志》其书”,小标题系编者所拟。文章版权所有,转载请与微信后台联系

《讲义》戴燕 著

生活·读书·新知 三联书店 2017-1

ISBN 9787108056757定价:39.00元

发表评论