关于《文史哲》有一则轶事:《文史哲》曾刊发过康生的文章。1963年第4期有篇文章名为《新发现的二十四卷抄本〈聊斋志异〉初校后记》,作者为“杜荇”。该文是一篇较为纯粹的版本校勘学文章,普通读者无论如何也不会将它与康生联系起来。然据徐庆全《康生、齐燕铭关于〈聊斋志异〉版本信跋》一文考证,“杜荇”当即康生的笔名。

康生、齐燕铭、丁树奇关于《聊斋志异》版本信跋

在中华书局的档案中,藏有1963年康生(时任中共中央政治局候补委员、书记处书记)、齐燕铭(时任文化部副部长、国务院古籍整理出版规划小组组长)和丁树奇(时任中华书局副总编辑)关于《聊斋志异》出版问题的三封信,对研究康生及《聊斋志异》版本有重要参考价值。现将这三封信公布如下,并据其所提供的线索钩沉史事,以求方家指正。

1、康生信:

燕铭同志:

送回小字扇面及廿四卷本聊斋志异两函,请查收。因无时间,对廿四卷本我没有细看,只将紧要地方略翻一下,写了几点意见,请你看看,阅后转给金灿然同志。

山东发现的本子,作为参考资料,颇有价值。铸雪斋缺页失篇,有目无文者不少,山东本比较完全,但也有缺陷。二者同出一源,各有长短。

总观各本,虽文句差别者不少,然重大不同者,亦不很多,似均无影印之必要。

敬礼!

康生

六三年十月四日

2、齐燕铭信:

灿然同志:

下午外出归来后看到康生同志来信,并将山东抄本聊斋送回,又附一函请你阅转山东人民出版社。现将书两函和信一并送你,请阅办。

上次康老口头曾说过两本都无出版必要,只作一个校勘记,供研究者的参考即可。看这次他给山东的信,可知他是认为原稿还有发现的希望的。

齐燕铭

3、丁树奇信:

燕铭同志:

10月4日致灿然同志函并转来康老的信和山东抄本二十四卷本聊斋两函,均奉悉。灿然同志现在医院继续检查,康老给山东人民出版社的信,我们已录存后将原件转去,聊斋抄本当留待山东派人来取或由我处托便带去。康老给您的信附还。

我局原拟影印的铸雪斋本聊斋,已遵照康老的指示,决定停止进行,并闻。至于《异史》是否可以影印,尚请便中询明见示。

敬礼

丁树奇

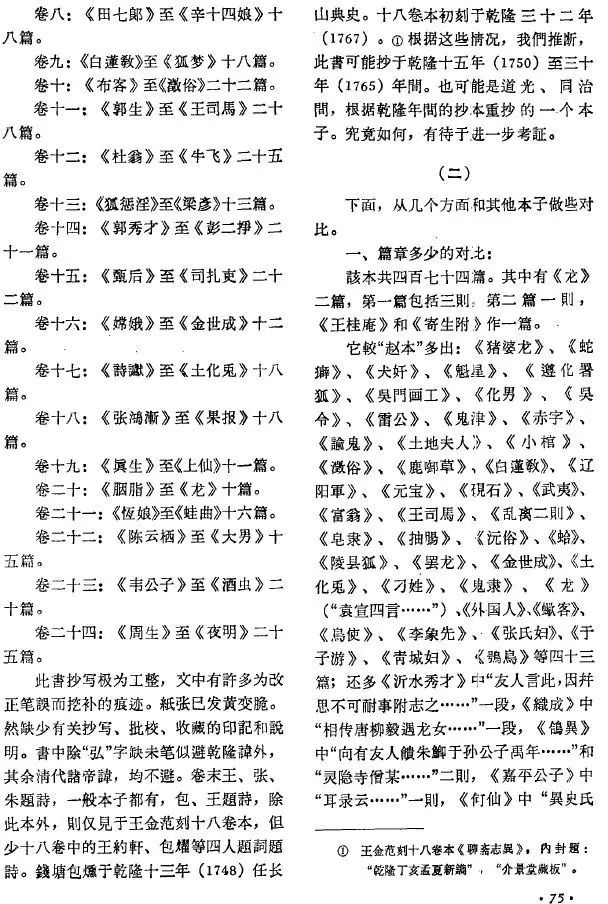

《聊斋志异》是清代文学家蒲松龄的名著,生前一直都没有能刊刻成书。在刻本行世之前,即以抄本流传民间。1949年后,国家有关部门和一些专家学者对古典文化遗产十分重视,开始梳理流传的古典著名小说的版本,并择其要者出版。在对《聊斋志异》流传的抄本和刻本进行梳理后,到1960年前后,中华书局拟影印铸雪斋本,供学者进行研究;中华书局上海编辑所拟出版张友鹤辑校的“会校会注会评”本,供一般读者研究、阅读。

在上述两种版本的出版工作尚在进行时,1963年,在蒲氏家乡附近淄博市周村又发现了一部《二十四卷抄本 》。山东人民出版社得到这个本子后,送北京中华书局。总编辑金灿然认为有影印出版之价值,送齐燕铭申断,而齐燕铭又送给康生征求意见。上面转录的几封信就是由此而来的。

康生虽曾位居党和国家领导人之列,但因多行不义,声名狼藉,死后受开除党籍之报。这是昭告天下的。但是,康生出身山东缙绅门户,家学渊源,在诗词歌赋、绘画书法、金石考古和戏曲诸方面有深厚修养,精于版本鉴赏,书画尤见擅长。

1949年前,康生即位列党的领导人,1949年后,因诸种政治因素,虽然身为中央政治局委员,却只担任了山东省政府主席、中共中央山东分局书记。1954年至1955年,康生又不再任山东分局书记,并卸任山东省政府主席,在党内不再担任实职。1956年中共八大上,康生又被降为中央政治局候补委员。据说,康心生埋怨,“养病”赋闲。直到1958年中央设立五个小组,康任中央文教小组副组长,在党内算是有了实职;1959年,中央决定成立中央理论小组,作为文教小组的分组,康任组长,算是又多了个实职。这些差事倒是与康的个人兴趣、专长有较多关系,这种身份也使得他多过问些这方面的事情。在康生“养病”期间,自幼培养起来的诗词歌赋、版本鉴赏等诸种爱好,成为他聊以排闼郁闷的解药,因而其技艺也更趋精尽。笔者曾披览过其在“养病”期间以各种字体抄写的数种典籍,诸种字体运用自如,堪为大家手笔。

有此一技之长,也使康生成为“两面人”。一面是居高位后又添一宗罪:窃得大量国家文物;而另一面则在版本、书画鉴赏等方面成为当然的行家里手,对古典遗产的版本整理亦多有建议,也算是一种贡献吧。

康生在中央任实职后,更热衷于搜罗诸种文物,其精于版本、书画之技也慢慢地声播党内外。1958年,人民文学出版社拟整理《西厢记》时,特向康生请教,康生并复信作答,虽不免以政治术语训导,但字里行间也见其校勘学的真功夫;1961年,中央重提双百方针,《人民日报》创学术版,报头“学术”二字即由康生题写;中华书局上海编辑所重印《宝晋斋法帖》,亦请康生题署书名,颇见别功。党内党外与康生有同嗜好的齐燕铭、田家英、吴晗、阿英、张伯驹、郑振铎等,多与其有往来。田家英是党内高层“秀才”中最有才气、最具正义感的一人,平生少所许可,但对康生独怀敬佩之意,有“东海圣人”之誉,自不在其人品而在乎其学术功底也。

齐燕铭当年位居文化部副部长、国务院古籍整理出版规划小组组长。与康生一样,齐燕铭也是家学渊源。齐氏少时聪慧,治章刻印、书画、典籍等多所涉猎。及至年长入中国大学,投身于经学大家章太炎先生之得意弟子吴承仕先生门下。承名师指点,览经典古籍,隔代接续章太炎治学之精髓。此后,齐燕铭投身革命,即使在战难困苦之时期,其所学也尽力排上用场,所整理的京剧《逼上梁山》,曾受毛泽东激赏。此剧创作轰动边区,颇受军民欢迎,没有以往的功底是碍难做成的。1949年后,虽身居国务院副秘书长之位,但始终无法忘怀于对文化遗产的承继,一直向往从事文化行业,后如愿以偿,担任文化部副部长。1958年,在他的倡议下,国务院成立古籍整理出版规划小组,将中华书局归为古籍出版的“据点”。齐氏总揽全局主其事,金灿然作为中华书局总编辑辅于左右。两人相得益彰,为承续文化遗产,作了大量的泽被后世的工作。

相同的学养,相同的爱好,使康生与齐燕铭在版本、书画等方面常有来往,相互交换心得。因此,得到山东新发现的二十四卷抄本《聊斋志异》,齐燕铭自然也会送给康生鉴赏。

“杜荇”似是康生的笔名

山东新发现的二十四卷抄本,与铸雪斋本是现存最完整的两种抄本。一位署名“杜荇”的学者当年在《文史哲》上特意撰文予以介绍。该文认为:此本最大特点是能够保留原著者的思想锋芒,在文字上忠于原貌,未曾删削其中触犯时忌的篇章。大约正因如此抄主未在原本上留下任何痕迹。二十四卷本的发现对考察《聊斋志异》的版本及文字校勘均有重要价值。

《文史哲》为双月刊,第四期在8月1日出版。以当年的排版印刷水平,按出版周期来推算,杜荇的文章至迟应该在7月中旬左右交稿。这说明,应该在7月前,杜荇就已经看到山东发现的这个抄本;从杜荇的文章来看,作者显然对此前流传的《聊斋志异》手稿本和抄本或刻本非常熟悉,是一位深谙版本校勘学的大家。既然是学术大家,当会有同样署名的其他文章发表。可是翻阅当年的多种期刊,再辅之以互联网的各种搜索功能,杜荇署名的传世文章似只有这一篇。这大约只有一种可能,作者用的是笔名。

发表一篇严谨的学术文章而需要署笔名,从当时的情况来看,无非是两种人,一种是在1949年后各种运动中尤其是1957年反右派运动后沦为“敌对阶级”的学者,组织上不允许以真名示人。但从康生、齐燕铭、丁树奇的信函看,山东新发现的本子似乎仅限于四人之间(还有正在医院治病的金灿然)传阅。当然,当年的中华书局因为业务的需要,有一些沦为右派的学者如章锡琛、宋云彬等人也在那里工作。不过,从当时的情况看,已有右派之身的学者,似乎不会看到这个抄本;退一步讲,即使看到,写文章发表的可能性也不大。第二种人就是身居高位的人,因其名字为全国媒体所熟知,发表学术类文章往往采用笔名。康生和齐燕铭均属高官,康生的官衔更高一些,两人都有这种可能性。

相比较来说,齐燕铭的可能性不大。根据是,我从齐燕铭的女儿齐翔延那里看过其父1955年审干时的自传,列其各种笔名甚祥,但没有杜荇一名。而且,齐翔延也没有听说过其父用过杜荇这个笔名。由此说来,康生用这个名字的可能性比较大。

由于康生一生多行不义而遭唾弃,关于此人在诗词歌赋、版本鉴赏等方面的材料也甚少,其笔名除了一个与齐白石“叫板”的“鲁赤水”为知情者所知外,其他笔名均不详或只为党内文化人这个群体范围内所知。因此,要证明杜荇是康生的笔名,我们找不到直接材料可以坐实,只能根据上述信件的信息及其它间接材料进行一番“校勘”。

第一条材料,根据冯其庸的回忆,在1963年九、十月间,康生曾有意邀请他一起合作搞一本《聊斋志异》选注本之类的东西。他对冯说,他前不久在从莫斯科返回北京的飞机上还在看《聊斋志异》,选了几十篇。“你是否拿去再选一部分然后加注,算我们合作出一本书”。

康生的莫斯科之行,时间在1963年7月5日至7月20日。他是随以邓小平为团长的中共中央代表团赴莫斯科与苏共中央谈判的,7月21日,代表团返回北京。此次中共中央代表团赴莫斯科,肩负着与苏联“修正主义”中央作斗争的重要使命,而康生居然还会带上《聊斋志异》,并在飞机上作选本,可见康生对版本鉴赏、校勘嗜好之深。可以肯定地说,在他所带的版本中,自然有山东新发现的抄本;换句话说,应该是山东的抄本刺激了他的嗜好。

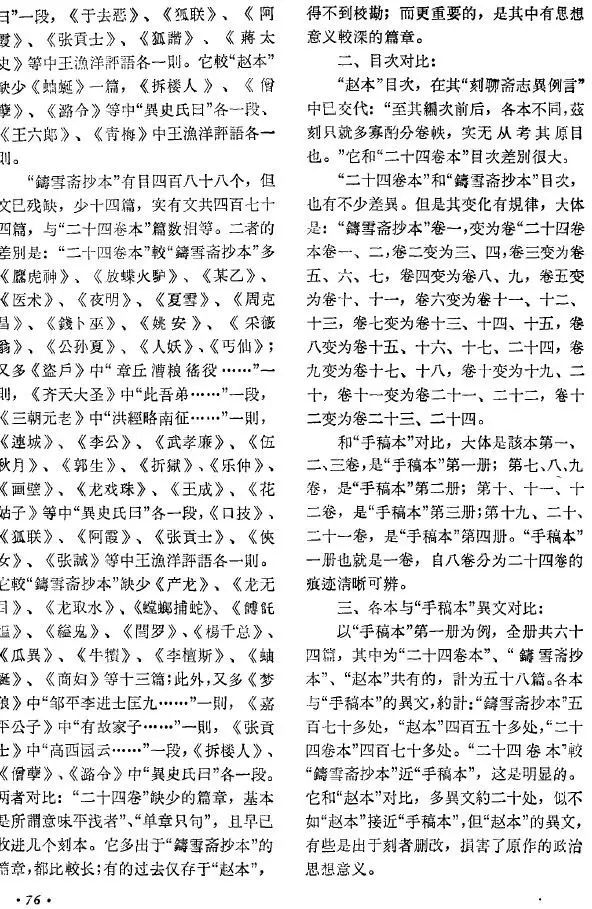

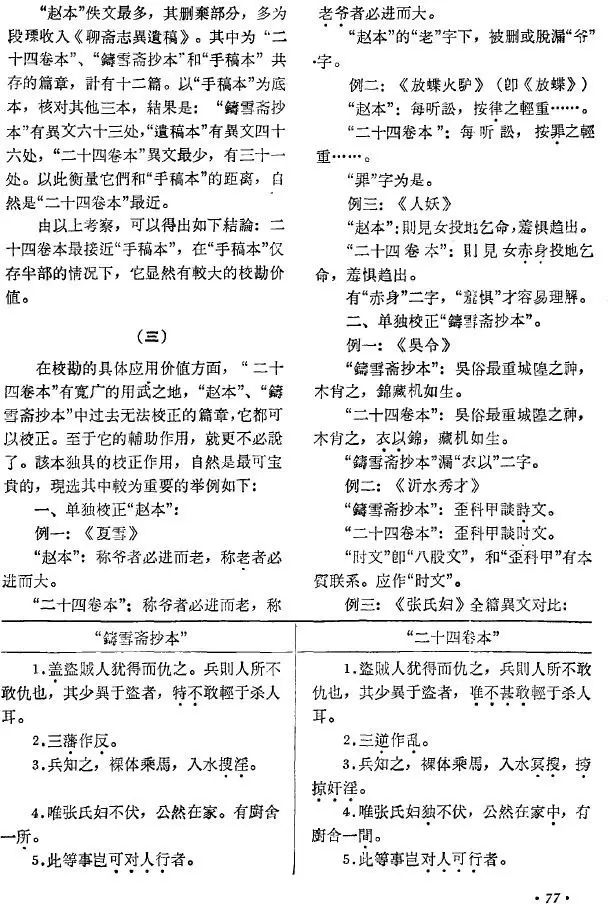

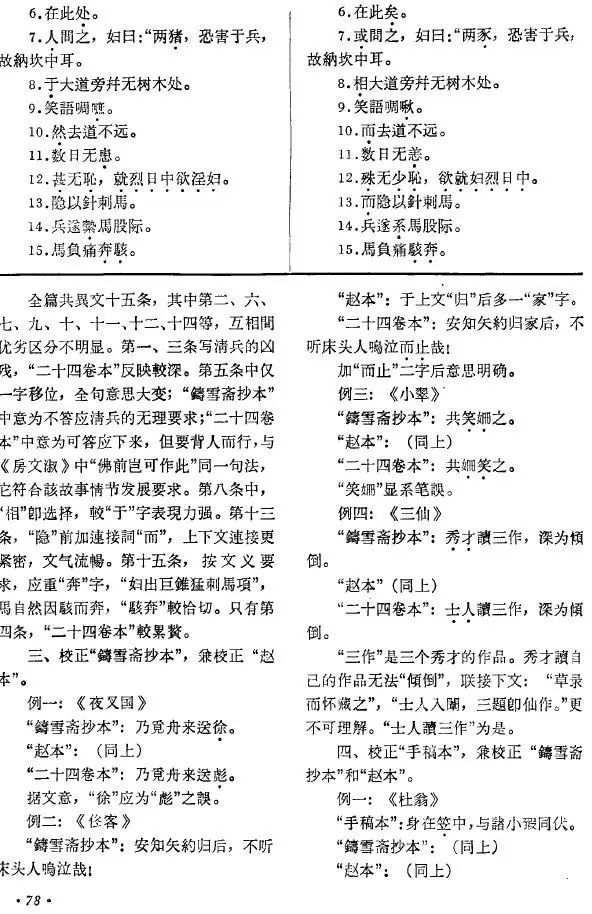

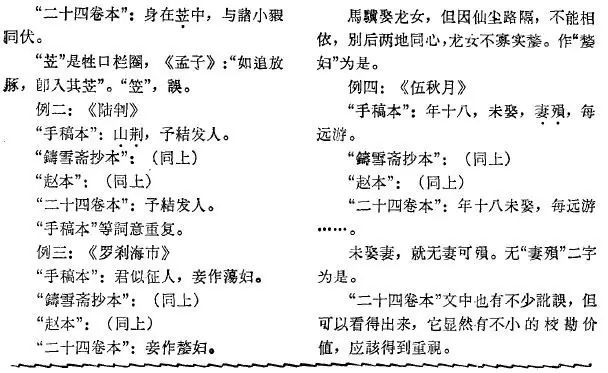

从冯其庸的回忆看,康生是要作《聊斋志异》选本的。从事过这方面研究的学者都知道,要作选本,必须要博采众家版本之长才可选;而要博采众家之长,首先要以一个好的版本为基础而校勘他家版本。从康生的信中看,他通过与铸雪斋本的比较,肯定山东这个本子“颇有价值”,并指出铸雪斋本“缺页失篇,有目无文者不少”的缺陷——的确如此,铸雪斋抄本共12卷,488篇,其中有目无文者14篇,可见他是仔仔细细校勘过的。因此他要作选本,自然是以山东抄本来校勘铸雪斋及其他各家版本的。这是康生作选本的第一步工作。而从杜荇的文章看,作者的确是以山东抄本为蓝本,校勘铸雪斋、青柯亭本、王金范等诸本,一一列出各本之别的。

第二条材料,就是上引齐燕铭致金灿然的信。信中有语云:“上次康老口头曾说过两本都无出版必要,只作一个校勘记,供研究者的参考即可。”看来,用山东新发现的抄本与铸雪斋等本作校勘,还是出自于康生的提议。山东抄本至晚自7月就已经交到康生手上,10月4日他才退给齐燕铭。而《文史哲》是在8月出版的第四期上就发表了这个“校勘记”。从时间上来说,这个“校勘记”只有康生才能写了。

第三条材料,就是1981年山东齐鲁书社出版了的二十四卷抄本《聊斋志异》“出版说明”。该说明虽然比较简短,但大致还是以山东抄本与各家本作比较,以说明山东抄本发现、刊印的重要性。其套路与杜荇的文章近似。齐鲁书社在撰写这个“说明”时,肯定看到了杜荇的文章——文章就在山东的《文史哲》刊发,哪怕作为学术参考也应该看到,但整个“说明”对杜荇首先推崇该抄本的“前人之功”不着一字,实在有失学术规范。以常理来说,若杜荇文是党内一位高官譬如齐燕铭撰写的,齐鲁书社当用在书前作序言以增色;反之,则或有隐情。由此说来,此举恐不是有失学术规范的问题,而是刻意回避,不“沾包”。1979年末至1980年代初,康生的恶行已揭露,在当年的政治范式下,党内外曾经正直过的、也恶过的、或懵懂地恶过的各色人等,对此惟恐避之不及。这也与“说明”的做法相吻合。这是否表明,“说明”的撰写者了解杜荇文章的隐情,而顺乎情理地“避趋之”?

当然,上述还仅仅是推测,要坐实杜荇就是康生的笔名,还需要有扎实的材料或知情者的证明。

钱伯城有文云,康生对《聊斋志异》版本有深研,曾用笔名写考证文章,在《文学遗产增刊》发表,中华书局上海编辑所据以出版《聊斋志异》新版本。

从前引康生的信看,说他“对《聊斋志异》版本有深研”,此言不虚——若杜荇是康生的笔名,则更能说明问题。但康生在《文学遗产增刊》发表文章的题目是什么?署名又是什么?钱氏则语焉不详。

1950年代至1960年年代,《文学遗产》是《光明日报》的一个副刊,由著名文学家陈翔鹤主持编辑,凡10年。而《文学遗产增刊》则是以书的形式由中华书局出版过——因年头久远,查之甚为不易,笔者在写这篇小文时多方查找,但均未能如愿。所以,无法对钱氏的说法进行查证,只能通过其他材料证之。

陈翔鹤的女儿陈开第写有回忆父亲在《文学遗产》经历的文章,所述甚祥,但只说到康生在1963年要求《文学遗产》“改进工作,加强批判”,关于其在这里写文章一事,则不见一字。以常理推之,若康生果真在《增刊》上写过文章,对《增刊》来说,算是一件大事,也应该有所流传,陈开第当有所陈述;即或陈开第不知道,其他与陈翔鹤有交往的人的回忆文章中也应该提到(与陈翔鹤交往密切的冯至、陈白尘,均有追忆文章),但他们也均未提到。

钱氏为当年中华书局上海编辑所编辑,或恐无缘介入领导层面的事情,盖所记为道途之语也?也未可知。只有期待作者或知情者来解答了。

钱氏还认为,中华书局上海编辑所曾根据康生的考证,“出版《聊斋志异》新版本”。据笔者所能见到的有关版本,当年中华书局上海编辑所在1962年和1963年先后出版路大荒的《蒲松龄集》和张友鹤的“三会本”,似乎没有出过其他版本。或许钱氏所指的就是这两个版本。《蒲松龄集》以前就出过,且不仅仅是《聊斋志异》;“三会本”把各种版本进行会编,几乎囊括了当年所能见到的全部佚文,收录作品五百多篇。说这个本子是《聊斋志异》一个经过整理的较为完整的本子,当然对,但谈不上是什么“新版本”。

不过,说该本是因康生的指示才这样做,似有迹可寻。三封信中就透露了这样的信息,而丁树奇致齐燕铭信还特意提到,既然康生认为铸雪斋和山东抄本均无影印之必要,对于《聊斋志异》的另一个版本“《异史》本”是否可以影印,希望齐燕铭“便中询明见示”。“询明见示”一语,显然是请齐燕铭向康生请示了。可见,康生一直关注着《聊斋志异》的版本整理与出版问题。

既然说到“三会本”,就顺带说一点此书的编辑情况。张友鹤“三会本”的编辑工作,在很早就进行了,大约在1960年底,书稿就交付中华书局上海编辑所。中华书局藏有金灿然为此书致齐燕铭的信:

燕铭同志:

送上关于聊斋的材料三件,请阅。我意会编、会校、会注、会评本如果搞得好,抄本即可不印了。但看来四会本在会校、会注、会评方面都有问题,质量实在没有保证。你到上海时,可否调了看看,研究一下究竟怎样做才好?

陈乃乾先生的篇目异目表,用后请掷还。

敬礼

灿然

61.1.4

大约就是因为信中所提到的质量问题,“三会本”迁延至1963年才正式出版。

与三封信相关的问题

康生信中虽然认为,山东抄本有价值,却不同意影印出版,其原因,用齐燕铭致金灿然信中的话说,是康生“认为原稿还有发现的希望的”,一旦发现原稿,再影印也不迟。但是,从冯其庸的回忆看,或许还有另一种可能,就是康生希望自己能博采众家,作出一个选本来,在选本未做成前,不必影印。

不过,公务缠身的康生,最终也没有作出这个选本;他所寄希望能够被发现的另外半部手稿本,至今也不见踪影。二十四卷抄本《聊斋志异》直到1981年,才由山东齐鲁书社出版,1982年该社又推出线装竹纸版。

康生给山东人民出版社的信,细心的丁树奇是将信“录存后将原件转去”山东的——我前引康生致齐燕铭的信,也是丁树奇的抄件。那么,在中华书局档案中应该存有康生信的抄件。可具有戏剧性的是,丁树奇的这个抄件却流入拍卖市场,并被当作康生原信在网站上拍卖。

网站上的说明是:

拍品一为康生写给金灿然、陈乃乾的信札,一为康生请金灿然转交山东人民出版社的信札。二封信札都在讨论《聊斋志异》的版本问题。虽然是信札,但视为学术论文也无不可。反映出了康生的另一面,对完整的了解康生其人有一定价值。

该网站将两封信相叠在一起呈扇形,拍成照片,供购买者参考。第一页和最后一页上能辨认出一些信息。正是这些信息,让我断定是丁树奇的抄件而不是康生的原件。

第一,前面说过,本文所引用的康生致齐燕铭信,也不是原件,是丁树奇的抄件。而康生给山东人民出版社的信,也是丁树奇“录存后将原件转去”的。两相对照,字迹是一致的,可以肯定不是康生信的原件。

第二,从网站公布的照片看,第一页上,信前有这样的话:“康生同志有关《聊斋志异》版本的两次来信”。稍有常识的人一看就知道,这显然是用于存档的说明。否则的话,无法解释为什么后一封信是转给山东的,金灿然却敢留下。在信的最后一页,康生名字落款的下方,加了一段“按”,即是前引齐燕铭致金灿然信的内容。如网站的介绍所言,这是康生让金灿然转交给山东人民出版社的信,怎么能随便地加上“按”语呢?按一般惯例,只有抄件存档时才这样做的。

不过,即使是抄件,所能看到的信息也很有用。

在给金灿然、刘乃乾信第一页,康生写道:

六月十四日来函,早已收到,因离京外出,未能即复,歉甚。

山东送来的二十四卷本《聊斋志异》,齐燕铭同志已交我,翻了一下,觉得此本与铸雪斋本差不多,如果要印铸本,此本即不必再印。

从这封信看,齐燕铭至迟在6月14日就将山东的抄本转交给他了。此时,康生还认为,中华书局可以在铸雪斋和这个抄本中选择一本影印。但在10月4日致齐燕铭的信中则认为,两种版本都不必影印了。

康生的后一封信,即给金灿然转交山东人民出版社的,最后一页显示的时间是1963年9月24日。信中结尾部分恰恰从照片上可以完整地辨认出来:

以前我常想,手稿本下部,也许尚在人间,发现的可能,也未完全消失,近来异史本和廿四卷本的出现,使我觉得这种可能更大了一些。我很希望山东同志继续努力搜图《志异》版本和蒲氏其它著作。

前引齐燕铭信中所言康生“认为原稿还有发现的希望的”,就是来源于此了。

在丁树奇信中提到的《聊斋志异》“《异史》本”,是康熙年间的一个抄本,收文485篇。学者认为,此本为《聊斋志异》的异名抄本,是传世最全、最完好的一个本子。这个本子当年曾为中国书店从民间购得,大约在1960年代初期也转到中华书局。故丁树奇有此问。

从后来的事实看,“《异史》本”在当年也没有出版,盖康生对另半部《聊斋志异》手稿本现世还一直存有渴望。该书的第一个版本应是1989年中国书店的影印版。1993年,安徽文艺出版社又出版了盛伟的校释本。

来源 |《历史学家茶座》第15辑,第132-143页(本文有删节)

发表评论