国际考古学暨历史语言学学会理事黄懿陆教授

黄懿陆,壮族,云南省富宁县人,现为中央民族大学壮侗学研究所研究员,云南省人民政府文史研究馆馆员,云南中华文明研究会会长,国际考古学暨历史语言学学会理事。出版、主编各类著作50余部3000多万字。学术著作主要有:《壮族文化论》《滇史散论》《滇国研究》《滇国史》《中国先越文化研究》《〈山海经〉考古》《人类文明溯源》《商族源流史》《史前易学》《中华布洛陀神史》《中华民族起源》《云南两万年》《中国岩画史论》《人类早期文明研究》《滇学》《云南史前史》《骆越史》等。主编《云南名人》《中华历史文化探源》《中国藏彝走廊与绥江岩画研究》《南方丝绸之路与滇国历史文化》《中国盘古文化暨大王岩画研究》等。文学著作有小说集《龙山女》、纪实文学《风雨征程》、散文集《古林幽思》《青春忆旧》,长诗《螺蛳姑娘》《壮锦红星》等。2010年,《中国易学起源的考古证据》获第十三回世界易经大会学术论文唯一最高金奖;《中国文明起源——从1.7万年前到春秋战国的易学模式》获第十三回世界易经大会学术著作金奖。提出中华民族在发明、使用数字基础上起源,是把易学引入中国文明起源研究的践行者。

一、骆越石刻文的发现

(一)发现石刻文

甘桑石刻文是在中国广西壮族自治区百色市平果县马头镇甘桑村内桑屯发现的一种古代石刻文字。这种石刻文字是新发现古文字,一些学者认为,这是自甲骨文发现以来十分重要的古文字发现。

“甘桑”,也叫感桑,是壮语的译音。甘(感):是汉语岩洞的意思;桑:高也。二者合一,甘桑乃因山上高处有岩洞,故而得名。

2011年12月21日,广西壮族自治区的《南国早报》报道:2006年10月的一天,板可屯村民潘荣冠,在甘桑屯东南面的“那林”犁地时,无意发现一小块上面刻有图案的石片。以后在每年清明扫墓中只要留意,都可以发现刻有文字的石头。他把它们拿回家后,用水冲洗,发现上面刻有大小不等的几个像文字的图案。初中文化的他,一个都认不得,他把石片拿给村中的小学教师看,教师们也同样一个字都认不得,但一致认为可能是一种古文字。潘荣冠心中有了数,他把石片在家中放好,每当到“那林”一带做工,都留意地表上的石片,在近5年的时间里,先后捡回大小石片20多片。

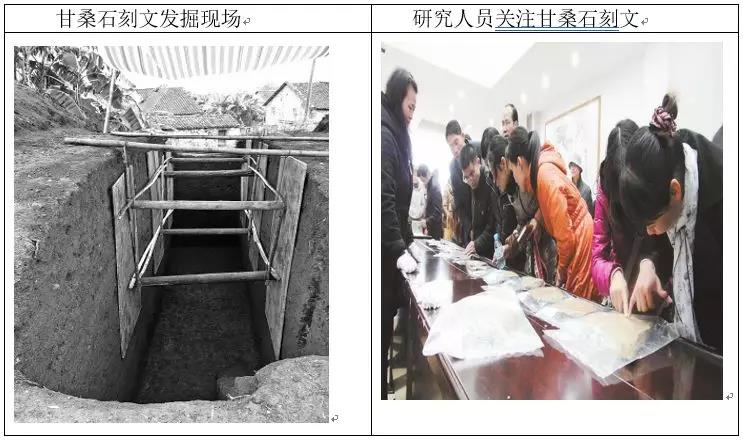

2012年3月22日,广西文物考古研究所会同百色市右江民族博物馆、平果县博物馆,在甘桑村的石刻文字发现处进行考古发掘。当日发掘出新时代夹砂陶片和石锛,3月23日出土有字刻石3片,4月28日出土有字刻石4片《李志强:《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》,中国社会科学出版2018年版,第2页)。

(二)主要石刻图文

由于无法对甘桑出土和发现的石刻文字无法识读,目前有关甘桑骆越石刻文的著作都将其例如“字符”,主要有中国社会科学出版社2018年出版的《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》,收录图像186幅,“字符”1600个(李志强:《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》,中国社会科学出版社2018年版);广东科技出版社2013年出版的《甘桑石刻文摹片及字符集》,收录图像34幅,“字符”1028个(班弨:《甘桑石刻文摹片及字符集》,广东科技出版社出2013年版,第22页)。

下面例举图文,除了GBGH01、02外,全部来自《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》一书。

有“族徽”石板中,几乎都是一面有图,一面文字。构图如下:

400多片在页岩片上的骆越石刻文字,石刻最多的文字2000多个,最少的只有一个族徽。留在平果博物馆的石刻文,最大的一块长105厘米,宽55厘米,厚约10厘米,重约50公斤,上面刻有文字83个。刻字最多的一块有10行143个字,最少的有4个字。字数少的原因是这些石刻都是残件,字数不完整。而流失到社会上的,最多的文字达到2000多字,特别是可以称为国宝级的石刻文,人们大多无缘见到。

二、基本看法

(一)研讨会情况

1.专题研讨会

(1)古老的文字。2011年12月21日,广西博物馆原馆长、文物鉴定委员会主任蒋廷瑜先生为首的专家组认为是先秦时的骆越文字。(2)2011年12月29日,中央民族大学梁庭望教授、李锦芳、黄凤显、覃小航教授,清华大学历史学教授、博士生导师赵平安、赵丽明教授,中国社会科学院邸永君、蓝庆元、丁守璞、罗汉田、吴福祥、聂鸿音等研究历史、语言、古文字学科的研究员,广西博物馆的蒋廷瑜等专家莅临平果县,认为“石片上的文字可能是一种古老的文字”。

(2)“壮族土俗字学术研讨会”。2013年1月26日,中央民族大学梁庭望、郭卫平、李锦芳、文日焕、曲木铁西、周国炎、邢莉、罗汉田,中国民族语言翻译局李旭练、澳大利亚墨尔本大学壮学家贺大卫教授等出席在平果县出席会议,认为“甘桑石刻文的古骆越文字”。

(二)专家意见

(1)不是汉字系统,这是李学勤先生观点。中央民族大学罗汉田教授曾经带着平果县人大常委会原主任农敏坚面见清华大学教授、古文字鉴定专家,把骆越石刻文带去请教。广西文物考古研究所所长覃芳研究员亦把“石刻文照片发给古文字研究大家李学勤看。”李志强先生告诉笔者,李学勤先生给出的判断认为甘桑骆越文字“不是汉字系统”,由于担心李学勤先生还会更正,李志强先生只能在书中模糊记录:“李学勤教授也给出了自己的判断。”(李志强:《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》,中国社会科学出版社2018年版,第2页)。

(2)石刻文字属于汉字系统。广西博物馆研究员、广西文物鉴定委员会主任蒋廷瑜先生在2013年1月8日,为广西壮族自治区隆安县博物馆收藏的两块石刻文出具了鉴定意见:“最近隆安县发现两块灰岩石刻,一块长40厘米、宽32厘米、厚4.2厘米;一块长53.5厘米,宽27.5厘米、厚4厘米。这两块石面上刻有纤细文字1500多个。经过反复观察,我认为:一、刻文笔画纤细、清晰,垂直刻写,前后连贯,是古人刻写,非近人所为。二、石刻文字属于汉字系统,似甲骨文,又似金文,个别字略有隶书笔意。三、因为石刻具体来源不明,无法准确判断定其年代。从石质、刻文,我认为是古代遗物。刻制年代在先秦,从其行文笔划,肯定比甲骨文进步,其绝对年代应晚于甲骨文,当在商代以后。但下限不会晚于秦统一岭南之前。另有三片(石片、石壁、石圭)小的刻字石片。也应是同时代的文物。”(蒋廷瑜:《隆安石刻文字鉴定意见》,使用“广西壮族自治区博物馆”字样红衔头纸张,书写于2013年1月8日,该鉴定意见收藏于隆安县博物馆)

(3)甘桑石刻文是骆越或壮侗族文字。中央民族大学原副校长、壮学研究专家梁庭望教授认为甘桑石刻文“应当是骆越方国的文字,甘桑是骆越方国'出版社’所在地。从甘桑刻画文的数量、刻画的精度、石板的数量来看,也是一个地方政权行为。它需要若干'仓颉’来创造文字,确定字形结构和基本规则;需要有长期的后勤支撑,保障起居;挑选坚硬又可以镌刻的大量石板,运回到刻字工场;能够刻画石板的铁质工具——研究表明,壮族古代到战国时期才有铁器;,每个石板内容的确定也是很费功夫的,所以这些,没有一个地方政权是做不到的。”他认为,“刻画文字应当是受到甲骨文影响而产生。甲骨文是殷商人文字,刻画文是春秋战国文字。”(李志强:《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集·梁庭望序》,中国社会科学出版社2018年版,第1页)著作《甘桑石刻文摹片及字符集》的班弨先生提出:“甘桑石刻文是一种表意性质的古壮侗文。”(班弨:《甘桑石刻文摹片及字符集》,广东科技出版社出2013年版,第22页)

(4)甘桑石刻文是中国夏朝文字,影响了腓尼基文字对欧洲文明产生影响2015年,湖南学者周行易认为广西平果县马头镇甘桑村的石刻文早于北方的甲骨文。甘桑文字就是经过石板雕刻的从象形文字向字母文字过渡的文字。古代腓尼基文字、古希腊文字和后来的拉丁文字中的大写字母基本上都是从甘桑石刻文中借取的。(杜钢建:《文明源头与大同世界》,光明日报出版社2017年版,第四章,第五节)

(5)甘桑石刻文是“彝文”或“水书”(李志强:《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》,中国社会科学出版社2018年版,第3页)。

(6)这是很重要的文字。2018年6月29日,笔者受聘中央民族大学壮侗学研究所研究员后,曾将这类文字面呈中国社会科学院荣誉学部委员、中国考古研究所研究员王宇信先生、中国考古研究所研究员曹定云先生。王宇信先生认为这是很重要的文字,值得研究,并告诉笔者广泛全面资料,可以开展研究。2019年2月24日,笔者将研究结果报告中国社会科学院学部委员、中国考古研究所原所长刘庆柱先生、王宇信先生,得到充分肯定。因此,笔者确定使用“骆越石刻文”这个名称。

三、甘桑石刻文中的甲骨文

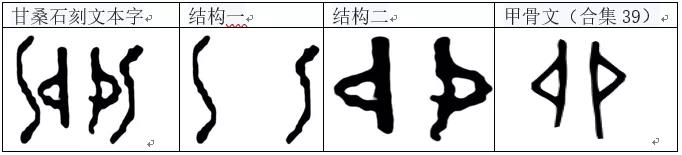

(一)单个出现的甲骨文文

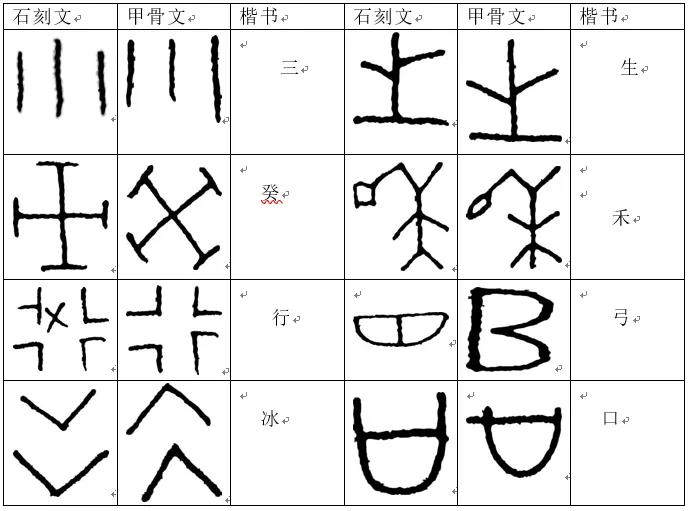

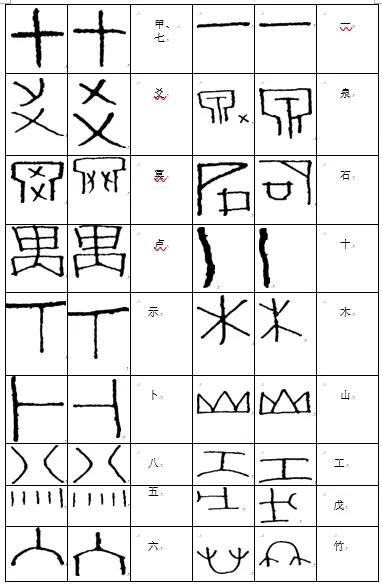

班眧先生在《甘桑石刻文摹片及字符集》中,把骆越石刻文与甲骨文进行比对,其所收集的1028个单列字中,有27个相似或一致(班弨:《甘桑石刻文摹片及字符集》,广东科技出版社出2013年版,第12页);李志强先生在《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》中比对,在1600个单列字中,剔除蠡测误断或与班书相同部分,有70多个与甲骨文相近(李志强:《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》,中国社会科学出版社2018年版,第10页-第13页)。以下,是一些具体例子:

显而易见,甲骨文深深地影响着甘桑石刻文。甘桑石刻文是直接传承于甲骨文基础上中国区域内的文字。

(二)由数个甲骨文组合的骆越石刻文

以下图像、文字,取自李志强先生在《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》一书(李志强:《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》,中国社会科学出版社2018年版,第66页,第67页)。

编号QC021。钺形,长13.5厘米、宽10.3厘米,重260克。

以下为线描图:

下述甘桑石刻文以甲骨文组合的文字, 来自《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》QC021(2)文字部分(李志强:《平果甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》,中国社会科学出版社2018年版,第67页):

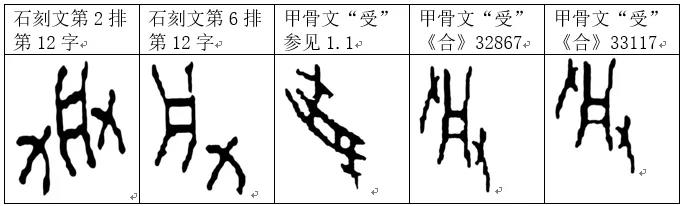

1.甘桑石刻文“受(纣)王”之“受(纣)”字

QC021(2)文字部分,共11排,文字竖排,右起阅读。甘桑石刻文“受”字,出现三次,第一次出现于第1排第11字,第二次出现于第6排12字,第三次出现于第10排第4字。由于第10排第4字系变体字,这里取前两个“受”字,字体表现形式与甲骨文一致。

2.甘桑石刻文中的“卯”字:

QC021(2)文字部分的“卯”字,出自第3排第8字,字体表现形式与甲骨文一致。

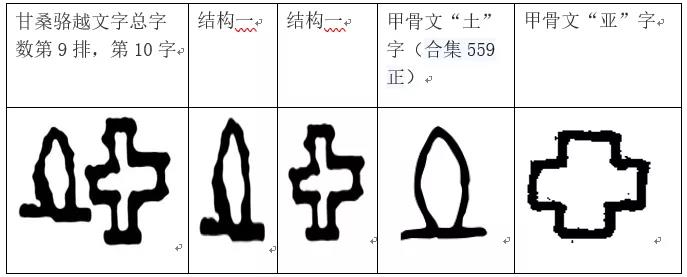

3.甘桑石刻文“中”“亚”字

QC021(2)文字部分的“土”“亚”字,出自第9排第8字,字体表现形式与甲骨文一致。

4.甘桑石刻文的月记录

QC021(2)文字部分的月记录,为合体字。分别出自第6排第7字、第8排第13字。二者虽为合体字,但结构一并不一样,分明代表不同的表达方式。其中,第6排第7字结构一为甲骨文“舟”字,第8排第13字结构一为甲骨文“出”字。二者分别取甲骨文“舟”和“出”的发音,体现的则是当今壮语之义。在壮学研究上见称“古壮字”。由于这里主要介绍甘桑石刻文与甲骨文的关系,故而不做解读。专门的解读,或许是另一篇文章的任务。三月的字体表现形式,与甲骨文一致。

5.甘桑石刻文的“舟”“令”字

QC021(2)文字部分的“舟”“令”为合体字,出现于第2排第12字,字体表现形式与甲骨文一致。

6.甘桑石刻文的“王”“干”字

QC021(2)文字部分的“王”“干”为合体字,出现于甘桑石刻文第11排第2字,字体表现形式与甲骨文一致。

7.甘桑石刻文“戍”“盟” 字

QC021(2)文字部分的“戍”“盟”为合体字,出自甘桑石刻文第11排第5字,字体表现形式与甲骨文一致。

8.甘桑石刻文“耳”“鬼”字

QC021(2)文字部分“耳”“鬼”,出自甘桑石刻文第2排第3字,字体表现形式与甲骨文相近。

9.甘桑石刻文“身”“医”字

QC021(2)文字部分“身”“医”之字,,出自甘桑石刻文第10排第5字,字体表现形式与甲骨文相近或一致。

10.甘桑石刻文“年”“羌”“兵”字

QC021(2)文字部分以上石刻文为合体字,出自甘桑石刻文第10排第2字。组合的“年”“羌”“兵”字中,甘桑石刻文“年”字去“禾”留“人”为年,另外“羌”“兵”之字,字体表现形式与甲骨文一致。

11.甘桑石刻文“十”“年”“一”“日”

QC021(2)文字部分以上石刻文为合体字,出自甘桑石刻文第10排第1字。除了结构一、结构二为民族元素,其余部分与甲骨文同。

12.甘桑石刻文“灾”“死”

QC021(2)文字部分以上石刻文,单独出现于甘桑石刻文第10排第6字、第7字,与甲骨文相同。

13. 甘桑石刻文“巳”“年”“|”

QC021(2)文字部分以上石刻文,单独出现于甘桑石刻文第10排,第8字。结构二体现出民族元素的“年”字,此外,“巳”“|”两字,与甲骨文同。

14.甘桑石刻文“辰”“巳”

QC021(2)文字部分以上石刻文,单独出现于甘桑石刻文第6排,第10字。结构一、结构二均与甲骨文一致。

15. .甘桑石刻文“寅”

甘桑石刻文以上“寅”字,位于QC021(2)文字部分右起第6排,第15字。

16.甘桑石刻文“走”“京”

甘桑石刻文以上“走”“京”,位于QC021(2)文字部分右起第5排,第8字。

如此之多的甲骨文出现于甘桑石刻文中,几乎是每一个字,都会出现甲骨文。其中一个甘桑石刻文,出现的甲骨文多达4个。要说甘桑石刻文与甲骨文没有关系,这个观点恐怕很难成立。

发表评论