从懂事起,黄慧南就对自己的父亲黄维没有好感。父亲黄维是国民党第十二兵团中将司令员,但在她的印象中,父亲应该是一个面目狰狞、凶神恶煞的魔鬼。然而,当她被学校安排去见父亲时,却发现父亲已经年老面容和蔼,与她的印象完全不同。

在见面之后,尽管黄慧南对父亲仍然没有好感,但还是送了他一份礼物,希望他为了她的母亲能够真心改造。从这个故事中,我们不禁要问,父亲和女儿之间的关系是否能够改善?他们之间的误解能否解开?这个故事背后还隐藏着更深层次的意义,让我们一起来探索。

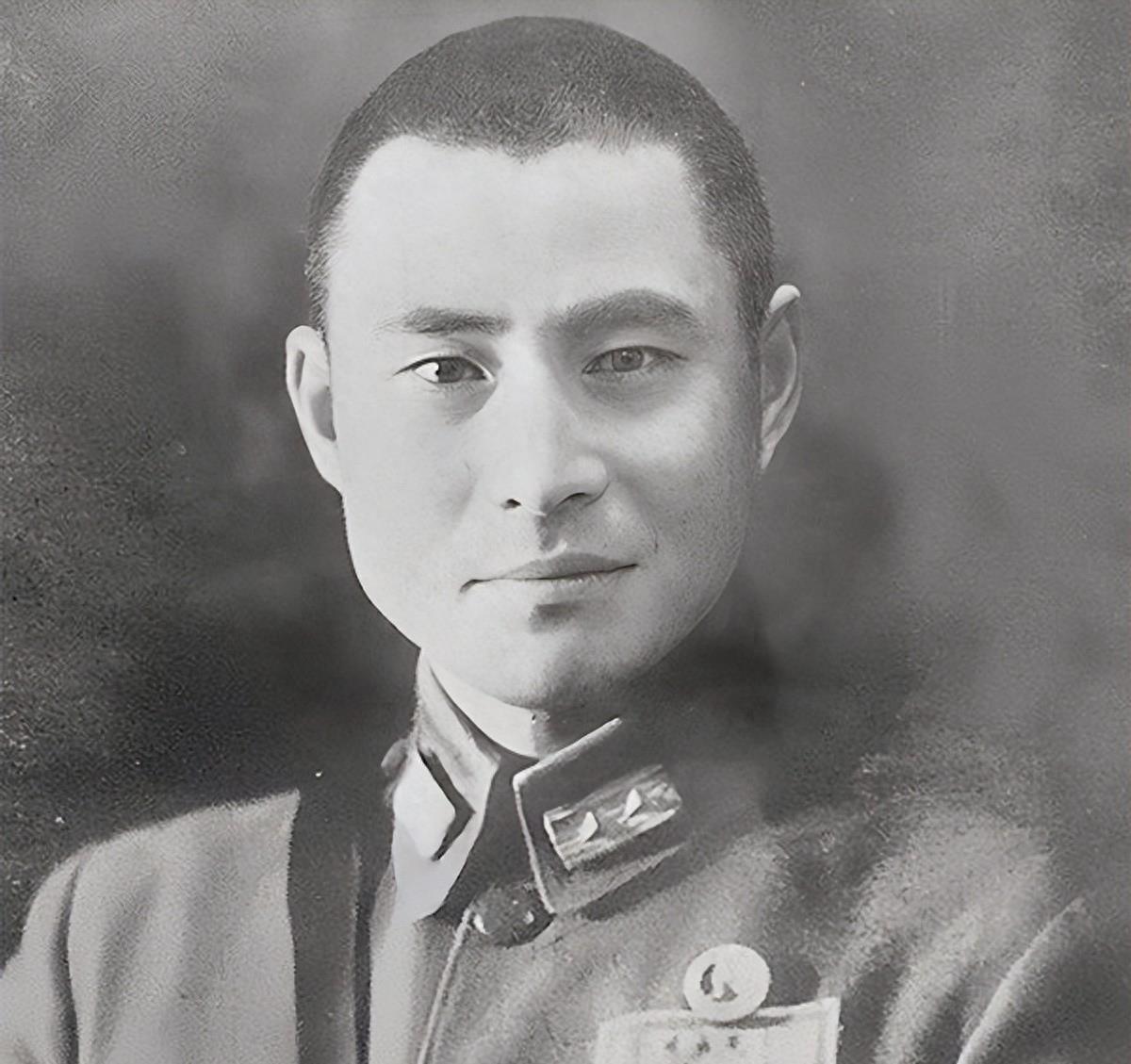

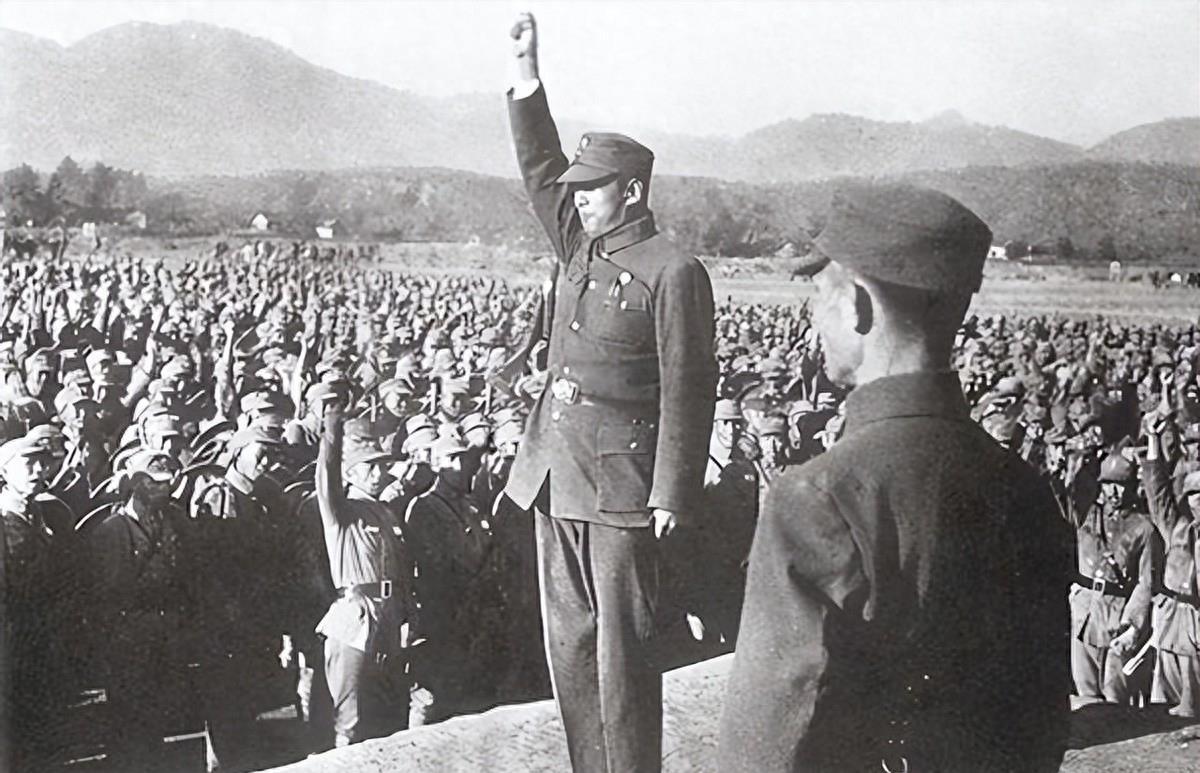

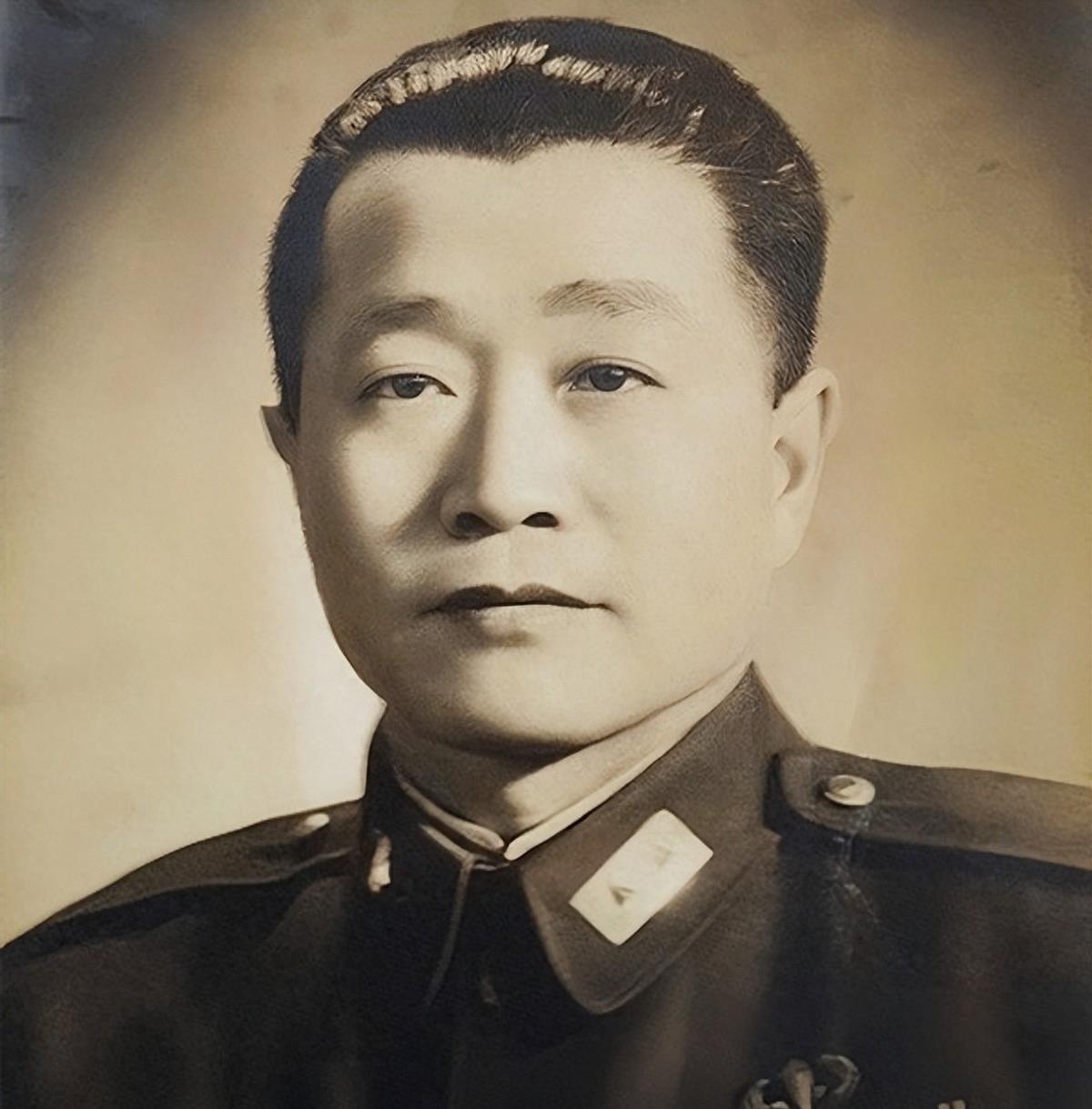

黄维是国民党的高级将领,曾是陈诚的心腹爱将。他在抗日战争期间参加了多场战役,消灭过不少日本鬼子。然而,在1948年的淮海战役中,黄维率领的第12兵团被解放军围困,面临被歼灭的命运。为了突围,黄维制定了一套详细的计划,并选择了自己最为倚重的主力师进行突围的先锋。

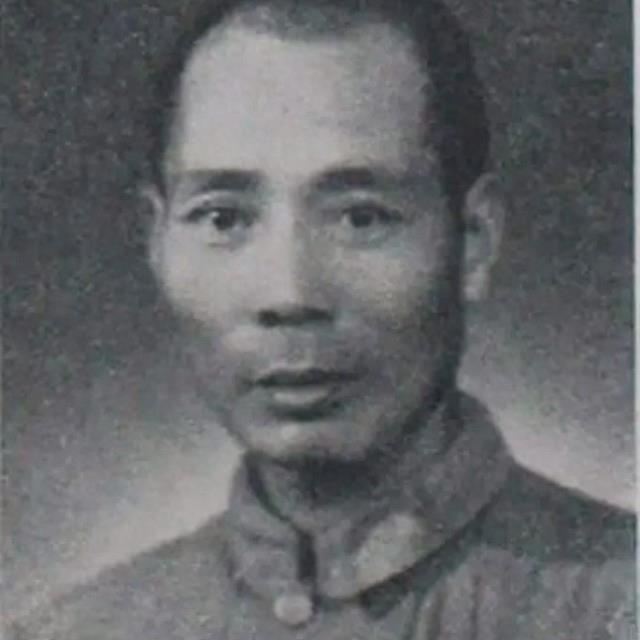

然而,廖运周带领的110师却在突围时起义,打乱了黄维的计划。黄维最终被解放军俘虏,成为战犯,被送进北京的功德林战犯管理所进行学习改造。回顾黄维的军事生涯,我们可以看到他的才华和勇气。他是陈诚的得力助手,担任过第18军的军长,参加过多场重要战役。

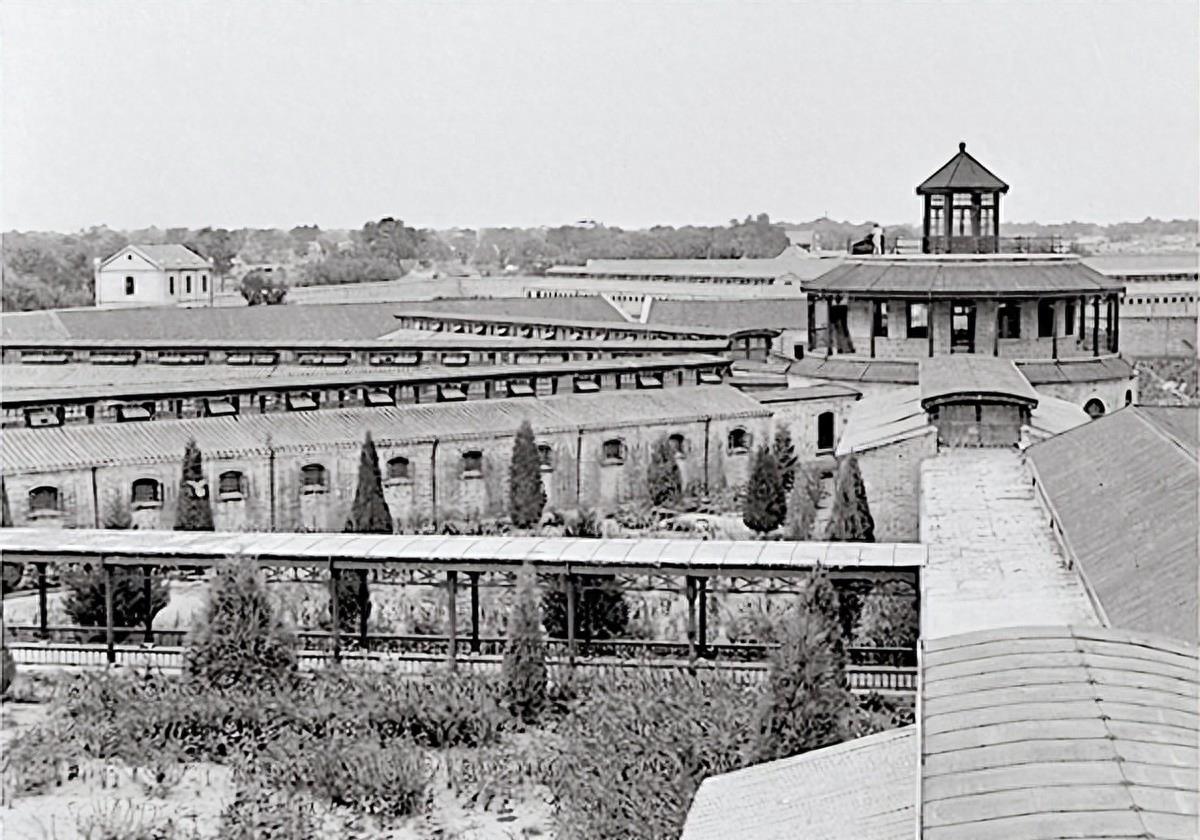

他还曾接到命令,率领第12兵团增援淮海战场,但却陷入了解放军的包围圈。黄维面对困境并没有惊慌失措,而是决定进行突围,并制定了详细的计划。然而,他没有料到的是,自己最为倚重的主力师在突围时起义,打乱了他的计划。黄维最终被解放军俘虏,成为战犯,被送进北京的功德林战犯管理所。

在黄维被俘后,他展现出了顽固和狂妄的态度。他拒绝与解放军的联络人员交流,坐在那里一动不动。他甚至对中野联络部部长的劝说表示不屑一顾。黄维认为只有战死才是烈士,他不愿屈服于解放军,不愿投降。他对自己的失败感到愤怒和不服气,认为自己只是上了廖运周的当。

黄维被送进北京的功德林战犯管理所后,他的态度没有改变。他依然保持着他的“将军风度”,拒绝与其他战犯交流。他认为自己是个高级将领,有着特殊的地位和尊严,不应该屈服于其他人。然而,黄维的固执和狂妄并没有改变他的命运。淮海战役结束后,黄维所属的12兵团被解放军全歼,黄维本人成为战犯。

通过黄维的故事,我们可以看到一个人的固执和狂妄是如何导致他的失败和不幸的。黄维一直坚信自己是个高级将领,有着特殊的地位和尊严,不应该屈服于其他人。然而,他的固执和狂妄却让他失去了机会,导致了他最终的失败和被俘。作为一个父亲,黄维也没有能够与自己的女儿建立起良好的关系。

黄维的固执和狂妄使得他无法与周围的人建立起真正的联系,无法与自己的女儿建立起亲密的关系。这个故事给我们带来了很多的思考。一个人的固执和狂妄是如何影响他的命运和人际关系的?如果黄维能够放下自己的狂妄和固执,与自己的女儿建立起真正的联系,他们之间的关系会有所改善吗?

为了追求自己的利益和尊严,一个人是否应该放弃与他人建立起真正的联系和关系?在我们的生活中,我们是否也有类似的经历和困惑?让我们一起来思考这些问题,并留下你的评论。总的来说,黄维的故事告诉我们,一个人的固执和狂妄会导致他的失败和不幸。

而与他人建立真正的联系和关系,才是我们真正应该追求的。在处理人际关系时,我们应该摒弃固执和狂妄,以包容和理解为基础,与他人建立起真正的联系和关系。这样,我们才能够获得更多的帮助和支持,实现自己的人生目标。让我们一起努力,成为一个真正与他人建立起联系的人。

你是否有类似的经历或困惑?你是如何处理的?你认为一个人应该如何处理人际关系?请留下你的评论,与我们分享你的想法和经验。战犯黄维:从坚定分子到思想改造的转变黄维是一位顽固的国民党战犯,他一直拒绝剃须,坚称自己留着的胡子不能在共产党的监狱里剃掉。

然而,党和政府并没有放弃对他的改造。在黄维患病期间,政府特批请来医学专家为他会诊,并购买昂贵的抗生素治疗他的病痛。黄维病愈后,他提出了研究“永动机”的想法,政府为他组建了科研小组,并亲自审阅了他的设计图。对于黄维的家属,党和政府也给予了最大程度的关怀。

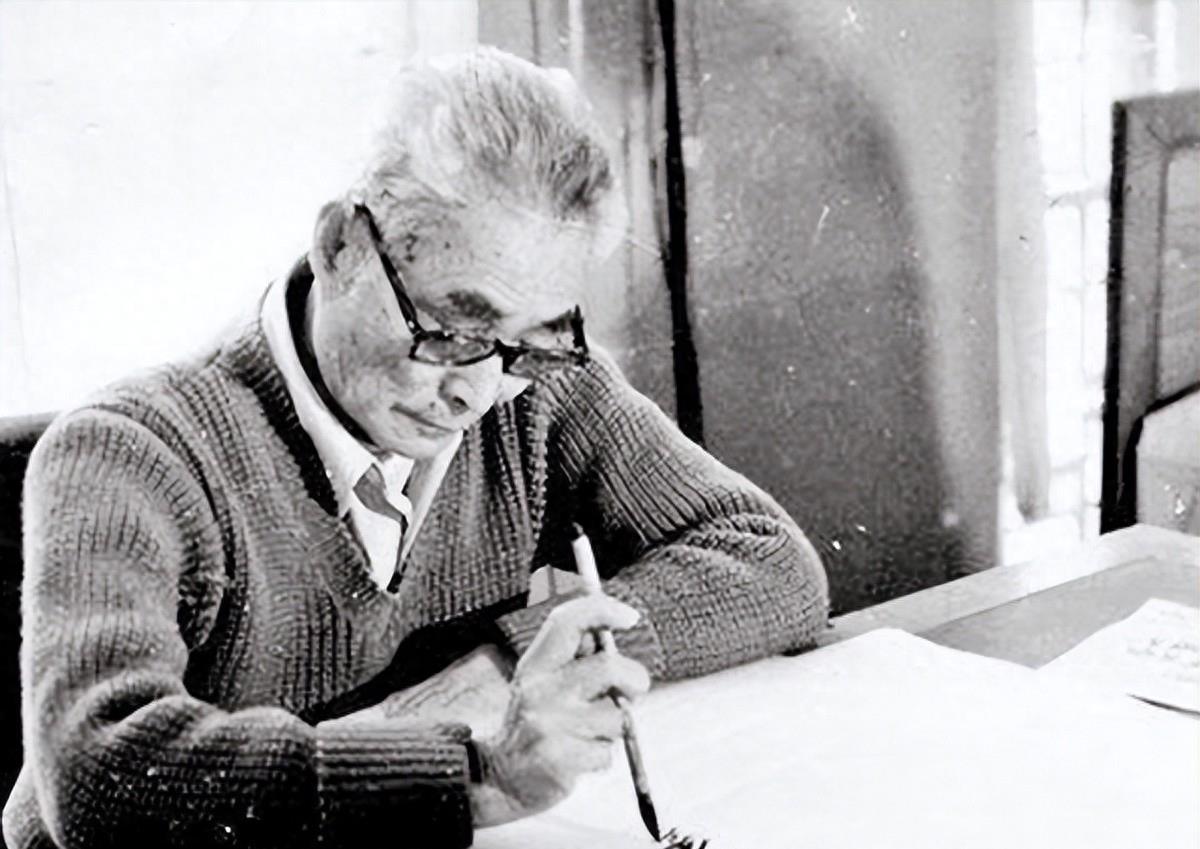

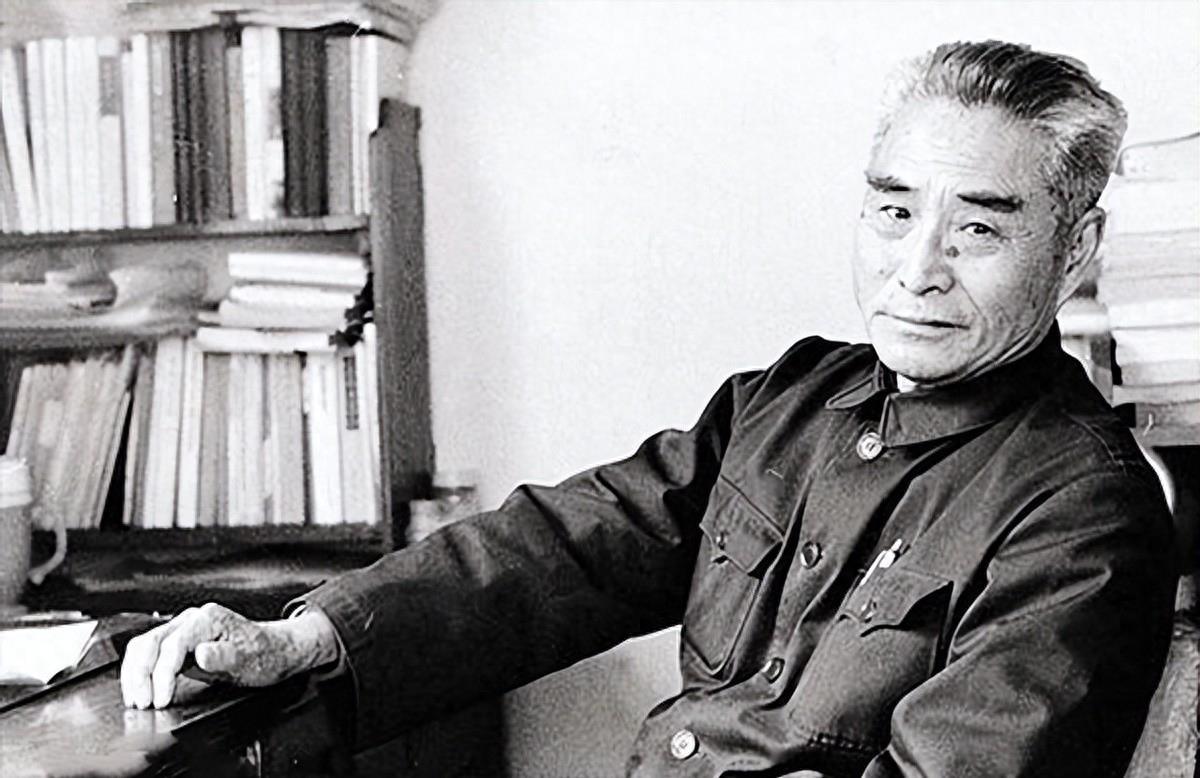

黄维逐渐认识到了共产党和国民党的不同,开始检讨自己的罪行。最终,黄维在1975年获得政府的特赦,出狱后成为全国政协的文史专员。他专注于文史资料的研究,并成为全国政协的常委。几十年未见的黄维和廖运周在政协会议上重逢,情感上的隔阂在他们的真诚交谈中逐渐消散。

黄维在1989年去世,而廖运周则在1996年离世。他们的故事展示了一个顽固分子如何通过思想改造实现转变的过程。黄维是一个坚定的国民党战犯,他对共产党的监狱要求拒不执行。他的顽固态度体现在他坚持不剃须的决定上。他认为自己在国民党时期留下的胡子绝不能在共产党的监狱里剃掉。

这个小小的举动凸显了他对国民党的忠诚和对共产党的抵抗。这引发了一个问题:面对如此坚定的分子,党和政府是否能够改造他,使他改变对共产党的敌对态度?为了更好地改造战犯,战犯管理所给每个战犯发放了笔记本,让他们在闲暇时间写下心得体会。黄维拿到笔记本后,从未写过一句心得体会。

相反,他在笔记本上写满了古诗词,如于谦的《石灰吟》和文天祥的《正气歌》,声称要向古人学习。他以冷嘲热讽的方式对那些积极参与学习改造的战犯进行嘲笑,甚至对自己曾经的上司也不放过。这让人产生疑问:为什么一个坚定分子如黄维对改造如此抵触?

黄维对国共两党的态度始终坚决,他对共产党的领导和规章制度持批评态度。例如,当他看到功德林的日本战犯不需要劳动时,他对管理人员大发雷霆,认为自己和其他战犯的罪行并没有日本战犯罪大,为什么他们要劳动?他对党和政府的批评几乎无所不及,对于每一个规章制度,他总是想找出其中的毛病。

甚至连晚上睡觉不许关灯的规定,也被黄维骂成“没有人性”。这让人思考:一个如此坚定的分子是否真的能够接受改造?然而,党和政府并没有放弃对黄维的改造。在1953年春天,黄维患上了腹积水,这给他带来了巨大的痛苦。

政府为了治疗他的病痛,特批请来了几位医学专家为他会诊,并动用外汇购买了昂贵的抗生素。这个举动引发了一个问题:为什么党和政府会为一个战犯如此关心?黄维在病愈后提出了研究“永动机”的想法。政府为了支持他的研究,调来了几名技术人员,与黄维一起组成了科研小组。

周恩来甚至亲自审阅了黄维的设计图。这让人想知道:为什么政府会如此支持一个曾经的战犯进行科研?不仅如此,党和政府还给予了黄维的家属最大程度的关怀。政府为黄维的妻子安排了工作,并将黄维的大女儿保送进了大学,小女儿则被送进了中学。

这呼唤一个问题:为什么党和政府会如此关心一个战犯的家属?黄维逐渐认识到了共产党和国民党的不同,并开始反思自己的罪行。他在与廖运周的交谈中感受到了岁月的沧桑,过去的仇恨也在真诚的对话中消散。这让人思考:一个坚定的分子如何能够改变自己的想法?

最终,黄维在1975年获得了政府的特赦。他出狱后成为全国政协的文史专员,并在政协的工作中展现出了自己的才华和能力,成为了全国政协的常委。这给我们带来了一个问题:一个坚定的分子如何能够成为政协的一员?黄维在1989年去世,享年85岁。

廖运周在得知他去世的消息后,虽然因为身体原因无法参加追悼会,却派工作人员送去了一个大大的花圈。这让人思考:一个坚定的分子如何能够赢得敌人的尊重?黄维的故事展示了一个顽固分子如何通过思想改造实现转变的过程。他的坚定态度和对党和政府的抵抗一度让人怀疑他是否能接受改造。

然而,党和政府的关怀和支持最终改变了他的想法。他逐渐认识到了共产党和国民党的不同,并开始检讨自己的罪行。最终,他成为了全国政协的一员,并赢得了敌人的尊重。这个故事告诉我们,即使是最顽固的分子,也有可能在正确的引导下发生改变。我们应该对每个人都保持开放的态度,相信他们的改变和成长。

在黄维的故事中,党和政府的关怀和支持起到了至关重要的作用。他们不仅给予了黄维治疗和科研的机会,还关心他的家人,并为他们提供了帮助。这一点值得我们深思。在社会中,我们应该关注每个人的成长和发展,给予他们改过自新的机会,让他们展现自己的潜力。

只有这样,我们才能建立一个更加和谐和进步的社会。最后,我想向读者提出一个问题:你对黄维的故事有何感想?你认为他的转变是必然的,还是偶然的?在面对坚定分子时,我们应该采取怎样的方式来引导和帮助他们改变?

发表评论