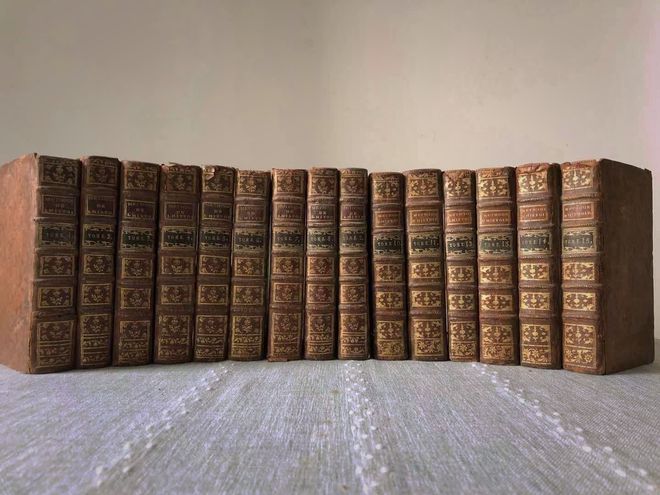

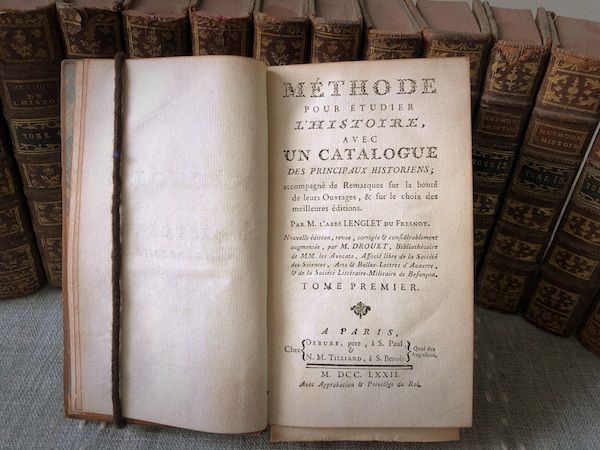

《历史研究方法:附代表史著目录,兼评著作之优点及最佳版本》,1772年版,15卷

“主要史家目录”(续编:北方住诸王国历史)(第14卷)

第1卷

我对近代早期法国的史学史,一直很有兴趣。尽管国内学界对这一领域的译介较勤,也有不少优秀研究,但仍有不少问题,没有谈透。要把史学思想分析透彻,或许不能仅仅把它视为一种史学研究方法或是历史哲学,而应当把它放在更为宽泛的思想史或观念史的角度进行分析。理由很简单,因为那些被现代研究者视为史学史发展脉络中至为关键的代表人物,他们在写下那些经典史著的时候,考虑的肯定不是为了如何建设一门历史学科。另外,经后世研究所建构起来的学术谱系,或许与当时人眼里重要的读物或作者存在不少差距。这种差距解释了后世史观的局限性。

朗格莱(Nicolas Lenglet Dufresnoy,1674-1755)

朗格莱的《历史研究方法》就属于这种情况。此书在十八世纪上半叶非常流行,1713年一经出版,即获巨大成功,1716年译成意大利语,1718年译成德语,1728年译成了英语。1729年,朗格莱对原书进行了大幅修改,内容从原先的两卷增至四卷。在朗格莱去世后,此书仍在再版,很受欢迎。我所藏的1772年版是此书的最后一版,也是内容最丰富的一版。编者德鲁埃(Drouet)把《历史研究方法》与朗格莱另一部著作《历史研究方法补编:附史家目录,兼评著作之优点及最佳版本》(Supplement de la methode pour etudier l'histoire. Avec un supplément au catalogue des historiens, & des remarques sur la bonté, & le choix de leurs editions)合编在一起,并恢复了1729年版中被审查官删除的内容,篇幅增至十五卷。

朗格莱出生在巴黎,但不是巴黎人,祖籍是博韦(Beauvais)。他的父亲米歇尔·朗格莱(Michel Lenglet)可能是当地假发行会的师傅,家境一般,不算富裕。米歇尔·朗格莱把大部分家产当作女儿的嫁妆,这种做法当时很流行。许多有产者或商人家庭都把女儿出嫁看成一桩生意,如果嫁得好,整个家族的社会地位会随之提升。当然,这对朗格莱兄弟三人来说,就不太公平,他们不得不靠自己打拼。更不幸的是,朗格莱的两个兄弟是彻彻底底的败家子,经常因为各种原因,被捕入狱,死后身无分文。所以,朗格莱几乎是在一文不名、一贫如洗的情况下,开始他的文学生涯。他先后在博韦学院、索邦大学,学习神学,一生共出版了六十一部作品,其中不少获得了持久的声誉,比如《普世历史编年表》(Tables chronologiques de l'histoire universelle,1743年)直到1830年仍在再版。朗格莱给《百科全书》写了大约七十七个词条(其中二十三个词条与他人合写),但他没拿过任何稿费。朗格莱去世后,达朗贝写了悼词,刊登在1756年出版的第六卷《百科全书》卷首。达朗贝称朗格莱是“我们时代最勤奋的作家之一”,高度评价他“对独立的热爱(amour de l'indépendance)”,认为这正是他“最强烈的激情”,也是出于这激情,“使他不断拒绝凭其才能和知识足以谋得的所有好职位”。

启蒙文人的赞誉之辞,不可当真,因为他们往往言过其实,这很常见。他们说的话,与其说是对传主的评价,毋宁说反映的是他们理想中的文人形象。达朗贝为朗格莱写的悼词也是如此。十八世纪中叶,正值百科全书派与法国政府当局斗争最为激烈之时,达朗贝借颂扬朗格莱,鼓励哲人要独立,不依附。实际上,朗格莱绝对不是一个不愿依附权贵的文人。他性格十分复杂,不同时候的行为举止大相径庭。有些时候,他表现得十分慷慨大度,他对自己那位年迈的女管家无私的关切,令人感动。但在同出版商打交道时,又时常锱铢必较,对那些曾令他不快的人,不管是无名小卒,还是久负盛名的文人,则是有仇必报。朗格莱是教士,他和当时大部分教士一样,终其一生,都想要在一个好教区谋一份差事,很现实,也很功利,为此他不惜靠拢权贵,耍尽手段。但是,他在博韦学院接受过开明教育,思想自由,反对正统。朗格莱公开发表的第一份作品,便挑战了神启论,因言获罪,锒铛入狱。他一生入狱九次,但我们不能认为他就是坚定的反对派。在狱中,朗格莱经常充当政府的眼线,把搜集来的情报卖给当局。正如他的传记作者谢里丹(Geraldine Sheridan)所指出的,朗格莱有一种非常奇怪的秉性,特别享受一种接近权力生活中心的感觉,所以,对于任何搜集情报,参与政治阴谋的机会,都不会错过。他谋求的第一份职业,就是担任科隆选帝侯的秘书,同时为他打听情报。朗格莱一生也在同出版商斗智斗勇,把自己的作品卖给不同的出版商,压低价格。法国启蒙文人米肖(Jean-Bernard Michault,1707-1770)在回忆文字中这样写道:“他在书稿交易中用尽了心思和诡计,令人可怕,结果,就连最好的书商、最讲究的书商,只能战战兢兢地和他打交道。”

朗格莱的这些表现,有些与他性格相关,大部分却与他的时代相关。谢里丹公允地评述道,在十八世纪出版背景下,著作权和知识产权的观念没有成熟,作者的权益得不到有效保障,而且所得很低。朗格莱不仅需要尽可能从出版商谋利,也需要从政府那边谋利,他需要政府的年金,需要得到保护等等。对名声和利益的需要,是不诚实行动的主要动机,这与达恩顿笔下的格拉布街(Grub Street)的文人差不多。

不过,达朗贝的悼词,有一点说得很对,即《历史研究方法》是朗格莱最成功的书。第一版出版于1713年,十二开本,分两卷。第一卷分析历史研究方法,这是为专业历史研究者而写。第二部分有两部分内容,第一部分节录了圣-雷尔(Saint-Réal,1639-1692)的《论历史的功用》(De l'uage de l'histoire)和圣-依瑞蒙 (Saint-Evremont,1614-1703)《论法国史家》(Discours sur les historiens français)的部分内容。第二部分是一份长达三百四十二页的“主要史家目录”(Catalogue des principaux historiens)。圣-雷尔和圣-依瑞蒙都是十七世纪法国的耶稣会士。圣-雷尔古典修养很好,被伏尔泰称为“法国的撒路斯提乌斯”(Salluste français),《论历史的功用》出版于1671年,在十八世纪仍十分畅销。圣-依瑞蒙是“放荡派”(libertin)的代表,其作品以讽刺时政著称,他对大部分法国史家评价十分苛刻,尤其是同时代的史家,认为这些人才智平庸。

《历史研究方法》第一卷是全书的主体。朗格莱首先评述了在他之前的历史研究方法著作的不足。他认为,这些作品虽然冠以“历史方法论”之名,实际上处理的不是历史研究,而是“宗教、政治或哲学问题”。他认为,很少有人尊重历史,尊重历史材料,因为在他们眼里,这些材料不过是用来证明他们思想体系的素材,可以随意裁剪。朗格莱的批评不是无的放矢,而是特别针对像托马辛(Louis Thomassin,1619-1695)这类基督教史家。他认为,新教作者远比基督教学者更公正。这一评价反映了他的开明自由立场。接着,朗格莱从两个方面,论述史学写作。首先,他从研究对象入手,把基督教史学传统中的普世历史与国别史结合起来,勾勒了一套史学研究对象的等级秩序,首先是传统的圣史,其次是欧洲的历史,再者是具体到欧洲大陆和欧洲各国的历史,还包括制度史,宗教史和军事史,还有王室家族的历史。另一方面,朗格莱讨论“历史读书法”,把博学家在考证宪章、文书中发展起来的历史考据学,运用到史家作品的解读中。他承袭了十七世纪史学批判的传统,将对史家的批评与史学作品的解读联系起来。他的意思是,读书必须首先“知人”,而后才能“论书”,否则容易被骗。这有点像清代考据家。“主要史家目录”与第一卷的内容遥相呼应,包含两部分内容,首先是与第一卷罗列的国别史和专门史对应的基本书目,其次还包括供批判使用的作品,所以结合了目录学与书目学两种功能。不过,并不清楚朗格莱遴选史著的标准是什么,他好像把自己能找到的所有作品都列了进去。不过,值得一提的是,“主要史家目录”在史学史上应当占有一席之地,因为这是欧洲最早一份综合了美洲历史研究的书目。

《历史研究方法》清晰地体现了朗格莱史学思想的时代性。他已经开始脱离基督教史学传统,因为在他的书中,世俗史的比重远远超过基督教历史,而且博须埃那套据圣经撰述历史的编纂传统明显被抛弃了。国别史、民族史以及其他专门史的分类,为后来的世俗化的普遍历史,比如伏尔泰的《风俗论》奠定了基础。但是,朗格莱并未彻底远离传统史学,圣史仍旧作为史学写作的必要部分。所以,从史学思想发展来看,朗格莱是转折时代的代表。而这促成了朗格莱历史撰述的丰富性。他并没有粗暴地抛弃圣史的主题,而是试图给出世俗层面的解释。他用人口证据否定了大洪水的真实性,用心态解释了贞德的历史现象。

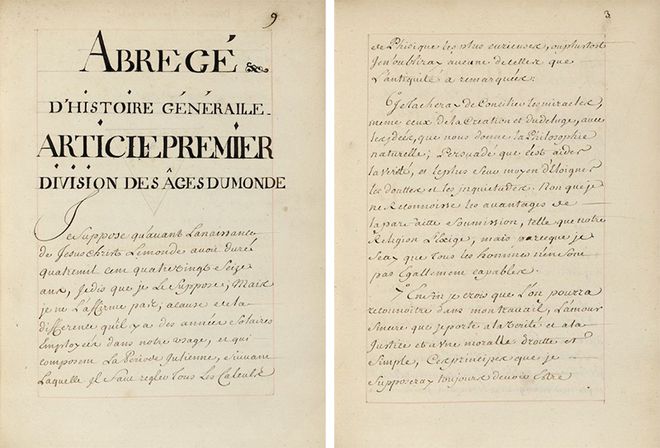

1729年,朗格莱对《历史研究方法》进行了修订,除了补充了“主要史家目录”外,还节录了(实际上是抄袭)布朗维利埃的《简明普世历史》(Abrégé d'histoire universelle)。布朗维利埃是十七世纪末、十八世纪初的史家,反对绝对君权,与孟德斯鸠的立场接近。另外,他也是新史学的开创者,呼吁史家不能只关注帝王将相,更需要撰写“每个时代特质的历史”,重视“习俗、习惯、激情以及主导的观念”(转引Renée Simon, Henry de Boulainviller: historien, politique, philosophe, astrologue 1658-1722, Paris: Boivin, 1941, p. 48)。《简明普世历史》原是布朗维利埃为他儿子写的历史教科书。但是,此书观点新奇,具有颠覆性。布朗维利埃受斯宾诺莎影响,试图用自然法解释古代历史,他说:“我试图将奇迹,甚至是那些创造和洪水的奇迹,与自然哲学赋予我们的理念相调和,我相信这是消除疑虑和担忧的最好方法,这不是因为我不承认我们的宗教所要求的完全服从的好处,而是因为我知道不是所有的人都能做到这一点”(下图二)。这无疑就是一种理性史学,对正统的基督教历史解释,构成了挑战。也正因为如此,1729年版《历史研究方法》中许多内容被审查官删除,并且遭到了《特雷沃日报》(Journal de Trévoux)等的严厉指责。

《简明普世历史》封面(左);《简明普世历史》引文(右)

1739年,朗格莱出版了三卷《补编》(Supplément),更新了“主要史家目录”内容,新增了十三篇评论(discours)。不过,他读书太快,写作也不够谨慎,以至于列入书目的某些著作,经常与专题不符的情况。当时有书评家指出:“看来,这位作者其实从来没有打开过他所讨论的那些书”(转引Sheridan,p.106)。尽管如此,《历史研究方法》大获成功,直至1781年,包括英语、德语和意大利语等译本在内,共有二十一版。1772年的十五卷本,印了上千册,其中将近一半的印本在五年内销售一空。

《历史方法论》属于历史之艺(art historica)。这类文体在十六至十八世纪的西欧十分繁荣,其功用类似某种中国的目录学,是一类帮助文人阅读和考辨作品真伪的指南类作品。其目的是为文人阅读浩瀚、真伪难辨的历史著作,提供指南。借用史家格拉夫顿(Anthony Grafton)的比喻,历史之艺就好像是“阿里阿德涅式的线索”,避免读者在“那令人可爱的、游荡着魔鬼(demon-haunted labyrinths)、迷宫式的历史写作”中迷失方向。《太阳城》的作者托马索·康帕内拉(1568-1639)警告那些轻易会相信史家记述的人,他说,这类人“就像奶酪中的虫子,除了奶酪中接触它的部分,将一无所知”(Grafton,2012,p.26)。所以,历史之艺是阅读指南,不是研究手册。

历史之艺的出现意味着历史文体逐渐摆脱附属于修辞学的地位,成为能处理专门独立问题的写作。这一变化同时也归功于法学研究革命赋予历史的新意义。西班牙人文主义者维维斯(Juan Luis Vives,1493-1540)在De disciplinis率先把历史独立出来。不过,修辞学的传统依旧很强大。真正具有严格意义上的批评性的历史之艺作品,直至十七世纪后半叶才出现。有两个原因,不容忽视。首先是古今之争,因为很显然,只有意识到现代不必不如古代,才有可能对古典时代的作品采取批判态度,摆脱亦步亦趋的模仿。其次是历史批判方法的确立。历史批判源自怀疑主义或皮浪主义,本质上乃是神启的解释框架解体后,重新寻找判断历史事实确定性的需要。历史批判既承袭了文艺复兴晚期法学研究方法,又继承了道德哲学的传统,即用一种考察证人证词的态度,把事实的考订与证人(历史的见证者或史家)的拷问结合起来。到十八世纪,历史之艺基本脱离了修辞学传统,成为规范历史研究与写作的独立的学科,标准之一便是出现了大量的历史研究手册。其中最成功的,除了朗格莱的《历史方法论》外,还有加特勒(Johann Christoph Gatterer,1727-1799)的《世界历史手册》(Handbuch der Universal historie,或译《普世历史手册》,Göttingen: Wittwe Vandenhöck, 1761-1764)、霍尔贝尔(Ludvig Holberg,1684-1754)的《世界历史概要》(Synopsis historiae universalis,或译《普世历史概要》,Copenhagen: Joh. Georgii Höpffneri, 1733)等。

随着历史批判方法的成熟,史学史的传统也得以确立,因为史家意识到若要完成专业的历史写作,光有历史知识是不够的,还需要对史家本身有一定了解。法学家布德(Christian Gottlieb Buder,1693-1763)在他修订的《历史文献选编》(Bibliotheca historica selecta,Ienae, svmpt. C. H. Cvnonis, 1740。此书的原主编为布德的导师、耶拿大学的图书管理员斯特鲁维(Burchard Gotthelf Struve,1761-1738))中新添了“历史学的历史”(Historia historiae)这一标题。

《历史方法论》属于这类新兴的史学研究或手册。朗格莱在“历史研究预备科学”一章中系统介绍了对历史研究而言必要的辅助学科,主要有三类,地理学、年代学和习俗、风尚和宗教研究。传统上,地理学和年代学被视为“历史学的两只眼睛”(Grafton,2012,p.6)。这一说法可以有两种不同的解释:地理学和年代学可以是历史知识的一部分,也可以是使历史被准确理解的工具。朗格莱的理解似乎更倾向于后一种,因为他特别强调准确的地理和年代知识不仅为理解历史提供必要的时空框架,而且也能够成为纠正古人知识错误的手段:“我们会惊讶地发现古人在地理发明有这么多错误,如果没有对这门科学的正确认识,便很难纠正这些错误”(1772年版,卷1,p.271)。这显然是十七世纪历史批判传统的延续,日内瓦神学家克莱克(Jean Le Clerc,1657-1736)在《批判艺术》(Ars critica)就曾借助地理学和年代学知识,批驳了库尔提斯的历史撰述(Grafton,2012,p.8)。作为第三类辅助知识,朗格莱提及的民族既包括西方,也涉及东方,他甚至提到了中国的缠足和印度妇女为丈夫殉葬的习俗。他认为了解这些生活方式是必要的,也认为看似奇怪的习俗能得到合理解释。

朗格莱对史家的评述承袭了博丹的观点,但也有推进。朗格莱对博丹评价很高:“是一位良知、有睿智的反思能力,他的判断十分特别,又甚为重要。博丹是那些最了解规范历史研究的人之一”(1772年版,卷1,pp.11-12)。他把史家分为三类,最优秀的是那些既有撰史能力,又有从政经验的史家,其次是缺乏撰写能力,却有从政经验的人,第三类是具备撰史能力,但没有从政经验的人。朗格莱显然沿袭了《读史捷法》(Methodus ad Facilem Historiarum Cognitionem)的分类,不同的是尽管他不否认从政经历能弥补历史技艺的不足,但是归根到底优秀与否的标准是历史撰述的客观性。如何获得准确真实的历史认识?朗格莱认为,不仅材料要可靠,叙事要可靠,而且历史的理解必须要符合时代,必须要有历史感。他认为同时代的史家经常犯时代错置的错误(他没使用Anachronisme一词),他说大部分史家“倾向于根据我们自己的标准,而不是试图描绘的那个时代的标准,书写过去。倾向于使一切事物都符合我们当前的习俗与本性”(转引Segal,1968,p.89)。

朗格莱写道:“从事历史写作的人,所服从的不是他自己,而是他传到的真理”(1772年版,卷1,p.116)。他提出了判断某一事件或行为是否发生的六条原则,比如需要考察事件和行动发生的可能性、具体背景以及记述事件的人的身份、德性等因素。朗格莱还提出了辨别伪作的标准:如果与同时代其他作品的风格大相径庭的,便为伪作;如果不为同时代人所引的,也是伪作。另外,朗格莱还花了大量的篇幅,阐述如何辨析材料真伪。比如判定宪章,可以依据材料的日期、笔迹、纸张、油墨等。另外,他指出了不同史料的价值。他认为,作为史料,私人回忆录和通信的价值最大,因为作者会坦诚地阐述他自己的行为动机。外交使臣的通信也很有价值,这是得以窥见政府外交秘密的不可或缺的途径。不过,朗格莱指出,在使用这些私人材料之前,必须首先要了解材料的作者,明确他的动机与角色,否则“以为找到了事实,实际上看到的则是涉及到完全不可能的事实的辩护词”(转引Segal,1968,p.110)。因此,朗格莱提醒历史学家,有时候也需要注意局外人的陈述,因为他们往往会说出当事人不敢说的话。

在史料考证方面,朗格莱基本承袭马比雍(Jean Mabillon,1632-1707)、克莱克(Jean Le Clerc)等人的观点,并无创新(Guion,2011)。不过,从朗格莱的总结和综合中,能发现一个非常有意思、而且值得进一步深入研究的观点,即什么是历史事实。朗格莱提出的史实考证,本质上确认的是:历史事实是否按照史家所报道的展现。这表现了一种关于“事实”的现代概念。英语的fact与来自法语的fait,代表一个已经做过的事情,但这可以是有争议的,因此对一个事实的判断,便需要一种类似法庭审讯的过程,才能确定真实性。换言之,在前现代传统中,“事实”是一类必须由适当的证据充分证明,才能被认为值得相信的东西。而在朗格莱时代,“事实”则代表了已经得到适当验证,因而具有一定真实性的东西。所以,朗格莱真正考察的,不是事实的真伪,而是历史记述与事实的真伪。他阐述的历史批判,目的是揭穿之前的历史记述者是否骗人。这对他来说十分关键,因为在朗格莱的理解中,处在时间轴上游的事情并不是历史本身,而只有当关于这些事件的记述,随着时间推移,流传来下的,才成为历史。

所以,朗格莱的历史批判与史料考证,与现代学术研究有类似之处,便是考证记述的真伪,但也有重要不同,即他从未想要对过去提出解释。他的目的只不过是依靠前文提及的三门辅助学科,确定过去发生了什么。从这一点来看,朗格莱的史观比较传统,属于十七世纪的传统,与启蒙时代的历史哲学无关。同样,他关于历史功用的理解也十分传统。朗格莱认为,历史研究的主要功用有两点,第一明辨是非善恶,扬善惩恶,第二研究人的动机、激情、观点,促进对自身的了解(1772年版,卷1,pp.1-5)。所以,历史乃是生命之师(historia magistra vitae),它为现实和生活提供了能跨越时间,具有永恒意义的典范。典范预设了不变性和同一性,预示着过去的价值可以脱离语境,独立存在。朗格莱十分肯定地说:历史研究者能够发现自己与所研究的人物处在“相同的环境”(转引Eriksen,2015,p.26)。很显然,这与他强调历史意识,强调对过去的认识不可被现在所牵制,是矛盾的。不过,这种矛盾性是对他代表着史学思想转型地位的最好的诠释:历史学尽管尚未根本摆脱指导现实生活这一角色,但已经不是“君王宝鉴”,而是为普通读者提供教义的科学。

参考书目

Lester A. Segal, Nicolas Lenglet du Fresnoy (1674-1755): A Study of Historical Criticism and Methodology in Early Eighteenth-Century France, Columbia University, Ph.D., 1968

Astrid Witschi-Bernz, “Main Trends in Historical-Method Literature, Sixteenth to Eighteenth Centuries,” History and Theory, 1972, Vol. 12, Beiheft 12: Bibliography of Works in the Philosophy of History 1500-1800 (1972), pp. 51-90

Claudine Poulouin et Didier Masseau eds., Lenglet Dufresnoy entre ombre et lumières, Paris: Champion, 2011

Anthony Grafton, What Was History: The Art of History in Early Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2012

Anne Eriksen, “How to Study History Nicolas Lenglet Dufresnoy and the Heritage of ars historica,” Sjuttonhundratal, Vol. 12 (2015), pp.13-31

Geraldine Sheridan, Nicolas Lenglet Dufresnoy and the Literary Underworld of the Ancien Régime, Oxford: Voltaire Foundation, 2016

Dario Perinetti, “Philosophical Reflection on History,” in The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy, edited by Knud Haakonssen, New York: Cambridge University Press, 2008, pp. 1107-1140

Béatrice Guion, “La Méthode pour étuddier l’histoire de Lenglet Dufresnoy un ars historica composite,” in Lenglet Dufresnoy entre ombre et lumières, Claudine Poulouin et Didier Masseau (eds.), Paris: Champion, 2011, pp. 193-210

发表评论