一、内容提要

《兴盛与危机:论中国社会超稳定结构》是金观涛、刘青峰教授于1984年4月出版的专著。其通过引入系统论、控制论等分析工具和“超稳定结构”的概念,从科学哲学的视角来分析中国古代的社会结构。

作者针对中国封建社会长期停滞原因之谜,提出了自己的观点:每一个文明都有它内在的、合理的演化模式,“为何西欧封建社会较短”这样的问题才更具理论合理性。因此正确的问题应当是“为何中国自秦汉建立大一统帝国后,这种社会结构能延续两千年之久”。针对这一问题,作者提出了“超稳定结构”的理论假设,力图将整个中国古代历史进程置于一个科学的、系统的框架下,这一行为使得这一观点突破了传统比较史学的藩篱:它并非站在一个文明的立场去理解另一个文明,而是站在文明本身的立场理解文明。“超稳定结构”的理论对农民战争的产生、变法在王朝各历史时期的不同作用和魏晋南北朝的社会结构等重要的历史现象,都有强大的解释力。

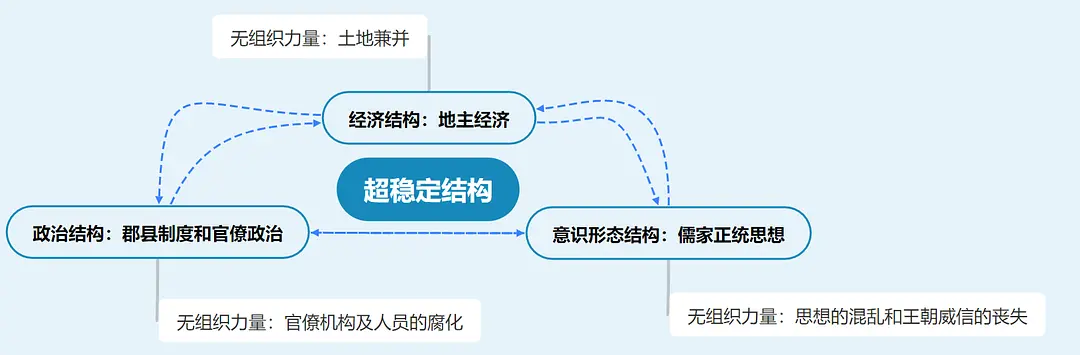

要利用“超稳定结构”分析中国古代历史,首先必须找出内在相互耦合的子系统。在中国古代,这一子系统表现为郡县制度和官僚政治的政治结构、地主经济的经济结构和儒家正统思想的意识形态结构。封建大国本身具有一种自发的分裂倾向,而一体化的调节使得这种倾向保持在合理的范围内。这种“超稳定结构”建立在脆性平衡之上,并辅之以强控制手段进行调节。这一机制保持子系统的高度协调,并强力扼杀一切新因素。

但是,始终存在一种社会结构在维系自身稳定的调节过程中释放出的、对原有结构产生瓦解作用的力量。这种力量本身不代表新组织,因此被作者称为“无组织力量”。无组织力量在政治上表现为官僚机构及人员的腐化、经济上表现为土地兼并、意识形态上表现为思想的混乱和王朝威信(天命)的丧失。任何一种结构稳定的复杂组织系统,无组织力量的增长是难以避免的,终有一天会发生系统的崩溃。

图一:中国社会的超稳定结构

然而通过三种历史修复机制,中国能够实现“超稳定结构”系统的重新建立:农民大起义、宗法同构体和一体化目标。农民大起义使得中国古代社会“治-乱”交替出现并构成一种周期性的循环,而王朝崩溃本身就是“超稳定结构”的修复手段之一。宗法组织作为中国封建社会的基础单元,具有相当大的稳定性;它像细胞一样,保存了国家组织的信息。农民建立的以宗法家长制为组织原则的政权由于同构效应,极易转化为以皇权为中心的政权。儒家学说对国家机构起着理论指导作用,广大儒生在新王朝建立过程中起着组织作用;儒生组成的国家官僚机器使得一体化结构组织的各个层次得到修复。

作者同样利用这种“超稳定结构”来解释资本主义萌芽在中国积累的诸多障碍。耦合程度高的三个子系统带来了强控制的郡县城市和缺乏中介的弊端:城市是一体化结构强控制的中心,它们不可能成为资本主义因素发育结合的母体;重本抑末的政策又不允许新因素相互结合、相互促进。同时,中国的市民阶层并不强大,王权不可能与市民阶级相结合,反而要利用一体化来遏制市民的力量;一些传统市民知识分子与王权的结合中断了知识分子的阶层分化,难以真正形成一个充分接受市民文化的新市民队伍。由于中国封建王朝是通过脆性瓦解的方式崩溃的,原始积累也往往遭受毁灭性的打击而产生中断。这些都使得中国社会无法完成类似于近代西方的资本主义发展形式。

这种理论很好地分析了外来冲击导致“超稳定结构”无法完成修复时产生的魏晋南北朝亚稳态结构。亚稳态结构的子系统表现为大一统分裂与贵族门阀政治的政治结构、庄园经济的经济结构和玄学道家佛教的意识形态结构。而在亚稳态结构的内部,宗法同构体和一体化目标的潜在修复机制依然存在。随一体化功能调节的社会干扰源逐步得到排除消融,一体化调节的社会力量又逐步复苏,社会又往宗法一体化结构过渡,并最终回归大一统和“超稳定结构”模式。

之后作者深入剖析了中国传统文化和意识形态,认为儒家文化的意识形态结构本身也存在内和谐的整合机制,表现为“仁”的价值观和伦理行为准则、“礼”的社会观和“天”的哲学观。而儒道的哲学观是相通的,它们是一种互补型结构;当一种意识形态遇到挑战时,它很容易退回到补结构之中。这一点可以更好地解释为何魏晋南北朝亚稳态结构形成以玄学道家佛教为核心的意识形态结构。

在后续章节中,作者给出了对科学技术领域“李约瑟之谜”的回答,并给出了“整体分析”的方法论和王朝兴衰的半定量数学模型。

本书的系统分析方法对中国史学界产生了重大影响。顾方博等人在《科举制度与中国封建社会的超稳定结构》中梳理了科举制度的历史脉络,并论述了科举制度如何加强这种超稳定结构;张一方的《中国传统社会的超稳定结构及其思想文化渊源》强调了中国历史的统计性规律,并着重挖掘思想文化对超稳定结构形成的基础性作用。系统分析模式同样扩展至研究西方社会结构变迁的《西方社会结构的演变》(金观涛、唐若昕著,1985)与《悲壮的衰落——古埃及社会的兴亡》(金观涛、王军衔著,1986),以及进一步研究中国社会结构变迁的《开放中的变迁——再论中国社会超稳定结构》(金观涛、刘青峰著,1993)。

二、分析与思考

1. “超稳定结构”的变迁:近现代史的角度

纵观全文,作者较为成功地运用“超稳定结构”这一系统来解释中国古代社会结构相关的一系列历史现象。针对受到外来冲击、明显有别于其他历史阶段的魏晋南北朝,作者同样从变体“亚稳态结构”的理论出发解释了这一现象。

中国近现代社会变迁与魏晋南北朝的亚稳态结构在成因上有相似之处。但魏晋南北朝利用“亚稳态结构”的缓冲承受住了外来冲击,并通过系统的修复机制最终回到了“超稳定结构”的轨道上,而中国近现代封建社会根本无法承受西方资本主义文明的持续冲击。因此,两者的结果产生了质的差异——魏晋南北朝的结局是“超稳定结构”的复归,而清朝的结局则是“超稳定结构”的瓦解。

面对持续的西方文明冲击,洋务运动和维新变法时期实际上都是借助西方的某些具体事物来维持“超稳定结构”中经济结构和政治结构的平衡。但是这种平衡并没有脱离传统中华文明结构的框架,通过儒家文明意识形态的教育和科举制的选拔产生的也只能是适应原有社会结构体系的官僚群体。因此,这种经济政治结构的改革是与原有的意识形态结构相抵触的;在这种强耦合系统下,改革的结果是有限的。近代社会前期中国的失败招致了对传统儒家思想体系和王朝合理性的质疑。一方面,王朝威信的缺失逼迫清政府必须采取行动来维持意识形态结构的平衡而避免崩溃;另一方面,儒家思想体系的动摇使得清政府不得不选择一条新的路径作为改革的道路,作为王朝余晖的“清末新政”诞生了。这一改革使得原有的经济、政治和社会结构都发生了巨大的变化,在这一过程中“超稳定结构”进一步被削弱,最终受到毁灭性的打击。

西方文明冲击另一影响是原有王朝修复机制的失效。资本主义的涌入、自然经济的瓦解和人口流动的增长等一系列综合作用的结果是以“家庭”为单位的宗法同构体的作用削弱了。社会对儒家思想的怀疑会进一步延展到对儒家“大一统”目标的怀疑,意识形态结构的异化使这一修复模块遭受了沉重的打击。最重要的一点是,农民大起义无法发挥其在王朝修复中的应有作用。以前期的“太平天国运动”为例,太平天国运动作为一场王朝末期的农民起义,其内部已然蕴含资本主义的因素(如洪仁玕《资政新篇》);同时它的失败也掺杂了外部势力的因素(西方列强与清政府的联合剿杀)。西方思想的引入与农民阶级的起义产生了根本性的矛盾:资本主义思想和农民阶级在本质上是难以兼容的。同时,由于外部势力倾向于使中国保持一种有利于他们自身的社会环境,他们的干涉也削弱了起义成功的可能性。即便是“超稳定结构”已然失衡,修复机制的失效使整个结构无法完成更新。在近代史的图景下,整个社会结构摇摇欲坠,面临多米诺骨牌式的、猛烈的脆性崩溃。

2. 子系统结构模式的改良

作者在本书中提出了中国古代社会超稳定结构的样式:经济结构、政治结构与意识形态结构三者相互影响、相互促进又相互制衡(如图一)。这一理论假设建立在西方科学哲学经典的控制论和系统论的基础之上。这种理论对于非中华文明体的分析可能是正确的,但它并没有如实地反映中国的历史实际。

在中国古代的社会结构中,大一统君主专制中央集权国家的中央王朝发挥了不可忽视的作用。社会的各个方面都置于中央王朝的“强控制”之下,而实际上经济结构和意识形态结构并不具备强大的独立性:地主经济置于国家的政策和税收控制之下,资本主义经济的发展没有独立空间;意识形态是整个政治体系的内核,强有力的政权从本质上保证了思想统一于儒家文化之下,道、法、墨等各学派只有微弱的喘息空间。魏晋南北朝是一个鲜明的例子,当缺失了强有力的政权时,儒家思想的正统地位很难予以维持,这说明整个意识形态结构的稳定是架构于政治结构的基底之上的。

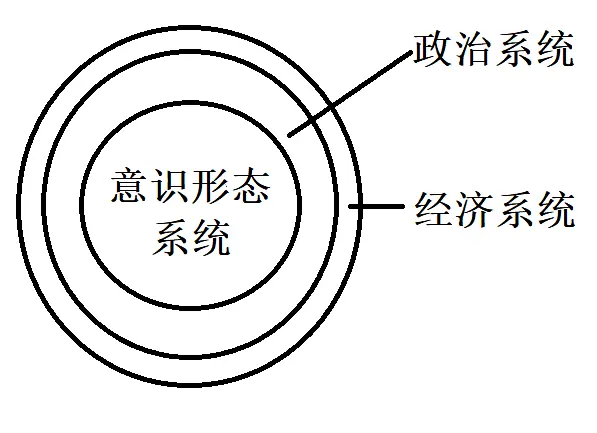

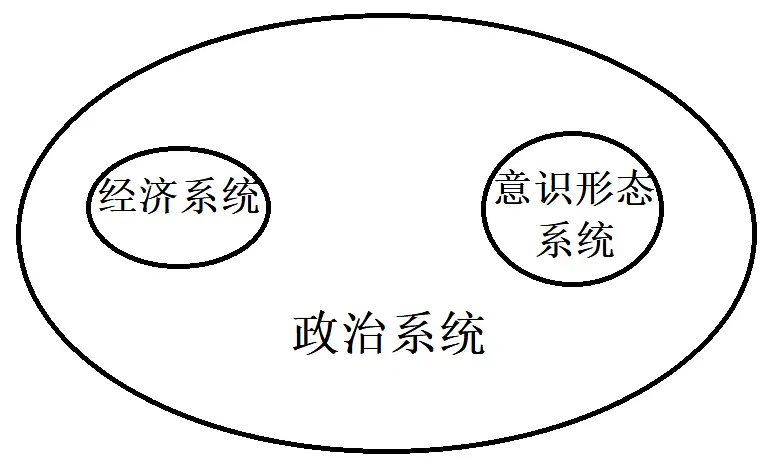

由此,《从百年前的“超稳定结构”到今天的“中国模式”》一文提出了两种改进版的子系统结构:同心圆模式(图二)和双心模式(图三)。

图二:超稳定结构的同心圆模式

图三:超稳定结构的双心模式

同心圆模式意在说明政治系统的内核是儒家思想意识形态,而地主经济与商品市场则存在于政治结构的外围,是政治系统的扩展与延伸;双心模式意在说明经济系统和意识形态系统都置于大一统国家强有力的政权控制之下,并包含于政治系统的范畴之内。笔者认为双心模式的解释力优于同心圆模式,因为中国古代社会的经济系统并不是游离于政治系统外围的、边缘化的结构;政治系统通过经济系统提供的税收来维持,经济系统的土崩瓦解也会导致政治系统的崩溃。

但是这两种模式都无法说明经济系统与意识形态系统的关系问题。高续增先生给出的解释是:“意识形态系统子系统和社会经济子系统之间不存在直接的相关关系(或极弱的相关关系)”,但是这一点在原文并没有直接的论据予以佐证。笔者认为,这一说法不甚正确。一方面,儒家文化的意识形态结构对于经济系统的塑造是潜移默化而深远持久的。儒商精神是经济系统中一支重要的力量。经元善言:“三十岁前,从大学之道起,至无有乎尔,经注均能默诵。故终身立志行事,愿学圣贤,不敢背儒门宗旨。”无独有偶,清末民初实业家张謇言“言商仍向儒”。作为“实业救国”的代表者,他在发展经济的同时奉儒家思想为圭臬。即便是在受到西方资本主义文化冲击的近代社会,儒商文化依然在商业界拥有强大的影响力,不可不见儒家文化对于经济系统浸润之深。另一方面,意识形态必然要以现实为导向、以社会存在为落脚点。儒家文化作为“入世”的哲学,其方法论最终指向的也是国计民生的现实问题。以经济系统为指向的目的是任何意识形态系统都无法避免的。

因此,暨由上述情况,笔者提出了一种改良版的双心模式:

图四:超稳定结构的改良双心模式

改良双心模式意在说明在政治系统强有力的控制下,经济系统与意识形态系统相互影响,并对政治系统产生反作用。这一模式不仅解释了政治系统对其他系统的控制力以及其他两个系统的独立性问题,也能解释经济系统与意识形态系统之间的关系问题。

3. “超稳定结构”下的局限性

本书作为“超稳定结构”的开山之作,其体现80年代史学研究的时代特色,但依然未能超脱于历史的局限性,成书依然存在不完善之处。

一是史料的运用具有一定的随意性。如作者论述土地兼并时言:“‘千年田,八百主’,就是古人对土地兼并自发趋势的概括”,而这一句俗语充其得出土地流动频繁的结论,而土地兼并的程度则是完全无法体现。同时,作者对于西方封建社会文明的研究似乎不甚深入(如过分重视基督教教会文化在封建社会形成和崩溃中的作用)。

二是论证缺乏严密性。本书意在使用“超稳定结构”囊括整个中国古代社会的历史进程,这一宏大的目标置于几百页的专著之中,难免存在论证不严谨之处,而高度的整合性图景也必然会出现牵强附会、甚至自相矛盾的情况。如作者在第一章首先说明每个文明都有自身的特殊性,意图用中华文明自身的性质说明它的存在和演化方式;但是在文中(如第六章)又充斥了与西方资本主义文明的比较。在论述亚稳态结构形成以玄学道家佛教为核心的意识形态结构的原因时,作者认为儒家和道家存在“相反又相通的关系”,而儒墨两家之间并不存在这种关系,但是作者并没有给出“相反”和“相通”的明确界定标准,这就难免有牵强附会、主观臆断之嫌(以笔者之见,儒墨两家实际上也是存在一定的互补关系的);在之后作者又提出“某一意识形态有补结构,遇到挑战时最方便的途径是退到补结构中”,这一观点并没有明确的论据支撑,因此整个亚稳态结构特殊意识形态的合理性被削弱了——这种玄学道家佛教的意识形态似乎不甚受到补结构的影响,而更像是社会政治环境影响下士人“避世”的无奈之举;知识分子选择这些理论的主要原因并非它们是儒家文化的补结构,而是它们能带来逃避现实的方法与心灵的慰藉。

三、总结

《兴盛与危机:论中国社会超稳定结构》是“超稳定结构”的开山之作,它创造性地引入了系统分析等科学哲学方法解决中国古代的种种历史现象。这一观点有别于“路径依赖”论、“传统文化的抑制性功能”论、漕运论、生态危机论和地理环境决定论等关于“中国封建社会长期延续问题”的理论模式。它是一种宏大而具有开拓性的尝试,不仅成功地解释了农民起义等一系列社会之谜,也为认识其他世界文明和中国近现代史提供了一种新的方法论工具。

金观涛等人通过类比生态系统的观念,以子系统和子结构来分析历史:在生态系统中,各个要素都是必不可少的,只有各个要素都通过不断的调节进行有机耦合,这种生态系统才能作为一个共同体发展下去;不利于结构发展的因素也在不断积累中导致功能的异化,并最终使整个系统崩坏。中国封建社会的超稳定结构同样面临结构异化带来的破坏——周期性的“治-乱”循环,但通过对王朝修复机制的合理利用,这种破坏能够被控制在合适的水平而不至于消解子系统的支配地位。“超稳定结构”理论证明,一个“超稳定结构”的发展要通过子系统的不断调节耦合,也需要提供自我修复机制以清除结构老化的影响和无组织力量的肆意滋长。但是,“超稳定结构”在通过扼杀无组织力量提供社会稳定的同时也会扼杀潜结构的发展成长,这一点从长远上会导致社会的停滞,从而不利于整个社会在经济、政治与意识形态等方面的发展进步。

针对“超稳定结构”模式,笔者对中国近现代史前期这一模式的瓦解提供了自己的思考,认为这是外来文明冲击下导致的内部调节失衡并最终趋于崩溃;针对原书中子系统模式的构建,笔者结合高续增先生《从百年前的“超稳定结构”到今天的“中国模式”》一文提供了改良型的“双心模式”方案:在大一统政权强有力的控制下,经济系统与意识形态系统互相影响,并对政治系统产生反作用;同时结合阅读体验,笔者也反映了本身存在的局限性与不足之处——整合式的图景往往难以处理历史进程中具有偶然性和特殊性的问题,而这些问题的存在会削弱这一理论的解释效力。

诚如作者于再版之际书写:“每当中国发生巨变时,历史上曾经触及几代人心灵的问题,总会一再震响。”史学研究仍在继续,而通过对“超稳定结构”的内部剖析,能够更科学地探索中国社会发展的历史并对中华文明的发展予以启示。

发表评论