从善化贺氏到湖湘显族,贺长龄家族的存在和流传无疑是一个很典型的“标本”——历史的巨潮中,世家显族的跌宕起伏,超越了单纯的家族,有着更多纬度的意义,其中的细节更是为我们审视历史、审视时事的演进提供了新的视角与新的佐证。

当然,任何一个家族的命运都不是单一的,都或多或少地与时运兴替扭结在一起。只是,作为显族,这种扭结,梳爬起来,我们可以看得更清。就像《先人的湖湘:善化贺氏》一书所展示的那样,沿着一个家族的发展脉络,可以摸索到近代湖湘乃至近代中国的一些细枝末节。

临终前,贺长龄给幼女找了一棵遮风蔽雨的大树

咸丰元年,也即1851年的农历年底,曾麟书写信狠批儿子曾国藩:

“……我家世泽本好,尔宜谨慎守之。况尔前信内,念及藕耕先生,始与结姻,人人咸知。今又以庶出不对其女,更有何人对?贺氏固难为情,即尔此心何以对藕耕先生于地下?尔寄信于予,要对此女为媳,予又为之细察,始择期订盟。今忽然不对,尔又何以对予于堂上……”

信中的藕耕,即贺长龄。藕耕是贺长龄的字。“结姻”说的是曾麟书的长孙、曾国藩长子曾纪泽与贺长龄小女的婚事。彼时,贺长龄已经过世三年。曾家和贺家的婚事,是贺长龄身后的事。贺长龄临终前,他的小女尚未婚配,他想给爱女找一棵遮风蔽雨的大树,新朋旧友的子弟在头脑里一一过了一遍,目标定格在曾国藩家,曾国藩就是那棵大树。

目标虽然锁定在了曾家,但贺长龄并没有多少信心——他曾提携过曾国藩,也曾资助过曾国藩,这些,曾国藩都不会否认,只是,彼时的贺长龄已经失势,早两年贺长龄被道光问责时,身为礼部侍郎兼兵部侍郎的曾国藩是可以在道光面前替贺长龄斡旋开脱的,但,曾国藩并没有为贺长龄说话。“藕耕先生革职,同乡莫不嗟叹,而渠屡次来信,决不怪我,尤为可感可敬!”贺长龄能够理解曾国藩的冷静旁观,但他对和曾国藩成为亲家却没有把握。因此,他并没有直接向曾国藩提过这门亲事,而是把他的想法跟妻子陈氏及家里晚辈们的馆师罗泽南说了。他知道罗泽南和曾国藩的交情,希望罗泽南能够助力贺家与正处上升态势的曾家结姻。

罗泽南不负托付,果真向曾国藩转达了贺长龄的遗愿。只是,曾国藩并没有应允。彼时,流行姐弟婚姻,以女方大男方一岁为佳,曾国藩婉拒的两个理由之一,便是贺家女要比曾纪泽还小一岁。另一个理由,则好像更冠冕堂皇,他用自己尊贺长龄为老师做挡箭牌,说自己的儿子娶他老师贺长龄的女儿,属于“辈行不伦”。他曾以“辈行不伦”嘲笑与陶澍家结亲的左宗棠,他不想自己打脸。

两个月后,曾国藩的态度发生逆转,又同意了这门婚事。他写信回湘乡老家,要他的弟弟们赶紧张罗,把这件事定下来,信是这么写的:“藕耕先生家亲事,予颇思成就。一则以藕翁罢官,予亦内有愧心,思借此联为一家,以赎予隐微之愆。二则藕翁家教向好,贤而无子,或者其女必贤。”他觉得亏欠了贺长龄,没有在其革职时伸手相助,这门婚事可以弥补因此而生的愧疚;此外,他觉得贺长龄“家教向好”,贺家女儿“必贤”。

接到曾国藩同意贺家亲事的这封信后,曾国藩的父亲曾麟书向罗泽南打听贺家女儿,在听到贺女“端庄体好,真淑女”后,动了心。老人家为慎重起见,又找刘蓉等人打听,都说好,便决定与贺家“择期订盟”。没想到,曾家与贺家要结亲的事传出去后,曾国藩竟然峰回路转,说贺女不是嫡出,是庶出,要悔婚。曾麟书得知后,大怒,立即严厉谴责曾国藩,讲曾国藩百年后既无颜在地下见贺长龄,也无颜在回家时见自己。

咸丰二年正月,被父亲痛责了的曾国藩给他的弟弟们写信,表示之前“嫌贺女庶出之说系一时谬误”,并“自知悔过”,要弟弟们敬告父亲,他“决意对成,以谐佳偶”。因为之前,曾国藩是借口自己妻子嫌贺女是庶出,怕贺家担心把女儿嫁到曾家,以后要受婆婆的气,还让弟弟曾国潢委托罗泽南和刘蓉把自己妻子的性情“细告贺家”,以求贺家放心。

曾国藩定下长子和贺长龄小女婚事时,准新郎曾纪泽当时13岁,准新娘贺家小女12岁。四年后,曾纪泽迎娶贺女。因为曾家曾悔婚,贺家为挽回面子,要求举行一个招赘仪式,让曾纪泽先去贺家迎亲,在贺家住七天后再回湘乡老家。当时,已是湘军主帅的曾国藩答应了贺家的这个要求,写信回去说他听说贺夫人“博通经史,深明礼法”,让曾纪泽到岳家后,“须缄默寡言,循循规矩”,以免“为岳母所鄙笑”。

因为联姻,左宗棠“出山”前已不是一般的布衣

曾国藩不是善化贺氏结姻的唯一可遮风蔽雨的大树,《先人的湖湘:善化贺氏》中,作者罗宏用六个章节的篇幅重点介绍了善化贺氏的四个亲家:唐鉴、吴其濬、左宗棠和曾国藩。

唐鉴也是善化人,官宦世家,父亲唐仲冕官至陕西巡抚,他本人则是理学大师,曾在多省任按察使、布政使职,最后官至太常寺卿。贺熙龄的次子娶了唐鉴的女儿,长女嫁给了唐鉴的侄子。贺氏兄弟中贺寿龄的长子又娶了唐鉴的外甥女,贺桂龄的四女嫁给了唐鉴的另一个侄子……唐家与贺家的联姻,涉及贺家的三兄弟,亲上加亲,绵延了三代人。贺长龄与贺熙龄去世后,给他们写墓志铭的,便是亲家唐鉴。

吴其濬也是官宦世家、书香门第,自吴其濬祖父起吴家上下四世一共考取进士十人,他本人更是清代河南唯一的状元,曾任湖广总督和云贵总督。吴家和贺家结亲,先是吴其濬的长子娶了贺长龄的长女,再是贺长龄的长孙娶了吴其濬的孙女。

《先人的湖湘:善化贺氏》中,罗宏用了上下两章写贺家与左宗棠的故事,章节标题为“贺门高足左宗棠”。之所以用这个标题,是因为贺熙龄是左宗棠最为敬重的恩师,左宗棠也是贺熙龄的第一高足。

贺长龄和贺熙龄在京为官时就门生云集,后来贺熙龄丁忧回湘,执掌城南书院,更是带出了大批弟子,包括很多人所熟知的左宗棠、郭嵩焘、刘长佑、罗汝怀、罗泽南等人。

左宗棠最先认识的,是贺长龄。他曾这样自述与贺长龄的交往:“臣弱冠时,颇好读书,苦无买书资。贺长龄居忧长沙,发所藏官私图史借臣披阅……”

贺家兄弟中,真正成为左宗棠老师的,是贺熙龄。1830年,也即道光10年,左宗棠入读城南书院,正式成为贺熙龄的学生。“尔惟春和,风日晴美,城南杖履,山仁水智……晨彝夕训,步步趋趋……”左宗棠曾如是深情回忆他在城南书院师从贺熙龄的那两年。

左宗棠入读城南书院的第二年,入赘湘潭著名的方上周家,个性表现狂傲的左宗棠后来在其妻去世后袒露心迹:“余居妇家,耻不能自食,乞外姑西头屋别爨以居。”“外姑”即岳母。现代心理学认为自卑感和获得优越感的努力是所有人的共性,狂傲的实质是自卑者对自己的一种过度补偿。左宗棠的狂傲除与他非凡才能有关外,很可能还与他的境遇有关。

或正因为自卑,所以两江总督陶澍向科名止于举人、彼时尚未建功立业的左宗棠提出结为儿女亲家,表示希望自己6岁的儿子陶桄以后成为左宗棠的女婿时,左宗棠出于照顾陶澍面子,含糊其辞表示答应考虑,犹豫再三,不想背负攀附之名的他还是决定“旋复中止”。后来,陶澍去世以后,左宗棠最终还是把女儿嫁给了陶桄,则是贺熙龄的撮合。“长女姻议,辱荷师命谆谆,宗棠何敢复有异说。”有了师命,本身就很愿意结姻陶家的左宗棠就有了抵挡世人说他攀附的幌子。《先人的湖湘:善化贺氏》中,罗宏认为,陶左联姻,“左宗棠在血缘关系上,步入了当时顶级的社会圈层”。

贺熙龄不仅成全了左宗棠与陶澍家的结姻,自己在临终前也做出了一个令人意外的决定,遗命左宗棠,将自己的幼女许配给左宗棠尚在襁褓中的长子左孝威。有了之前的陶左联姻,这次左宗棠就没有端出狂傲姿态,不过,他还是给自己找了台阶,“师殁,黄文学雨田、丁文学叙忠、罗忠节公泽南以师遗命告,遂盟婚焉”。

左宗棠找台阶的心思,其实路人皆知,所以,后来曾国藩说左宗棠和老师贺熙龄结为亲家,是“辈行不伦”。罗宏在《先人的湖湘:善化贺氏》中认为,贺熙龄主动表示要将女儿嫁到左家,“蕴含着提携爱徒的一片苦心”,入赘方上周家,先后与陶家、贺家结姻,左宗棠“出山”之前,已经不是一般的布衣。

与尊阳郑氏七代联姻

罗宏擅长从家乘中梳爬历史资料,他最初动心写家族故事,便是从父母遗物中发现他们背后都有一支曾经非常显赫的家族。他父亲的六世祖是鼓磉洲罗氏家的罗典,他母亲的高祖是贺桂龄,贺桂龄是贺长龄和贺熙龄的弟弟,而罗典又是贺长龄与贺熙龄的老师。两家其实早有渊源。罗宏的父母在部队认识,确定要谈婚论嫁互见家长时,罗宏的祖父有些犹豫,直到罗宏父亲说他要娶的人是善化贺家的女儿,罗宏祖父才欣然同意了这桩婚事。

罗宏梳爬家乘发现,和贺家联姻最多的,是尊阳郑氏。尊阳即今天长沙县的金井。尊阳郑氏,是从邻县平江迁来的。从第九代的郑世俊在嘉庆十三年(1808)年中进士开始,到此后近百年尊阳郑氏共出了8个进士,20个举人,有其他功名的400余人,其中官职名望最高的,是郑敦谨。郑敦谨在工部、兵部、刑部都任过尚书,深度介入了晚清诸多政治事件。

嘉庆十九年(1814年),贺熙龄和尊阳郑氏家族中的郑敦允都高中进士。他们两人既有同榜之谊,又是岳麓书院的同学,结为儿女亲家是再正常不过——贺熙龄的次女嫁给了郑敦允的次子。这是善化贺氏和尊阳郑氏的第一代联姻,从这开始后的百余年,两家七代人,代代都有结亲。

罗宏认为,贺家和郑家的七代联姻,不仅属于两个家族,还属于湖湘社会。如果说贺家和郑家的联姻属于湖湘社会,有夸大之嫌,把贺家与其他家族的联姻全都摆出来,说属于湖湘社会,应该不会有人质疑。

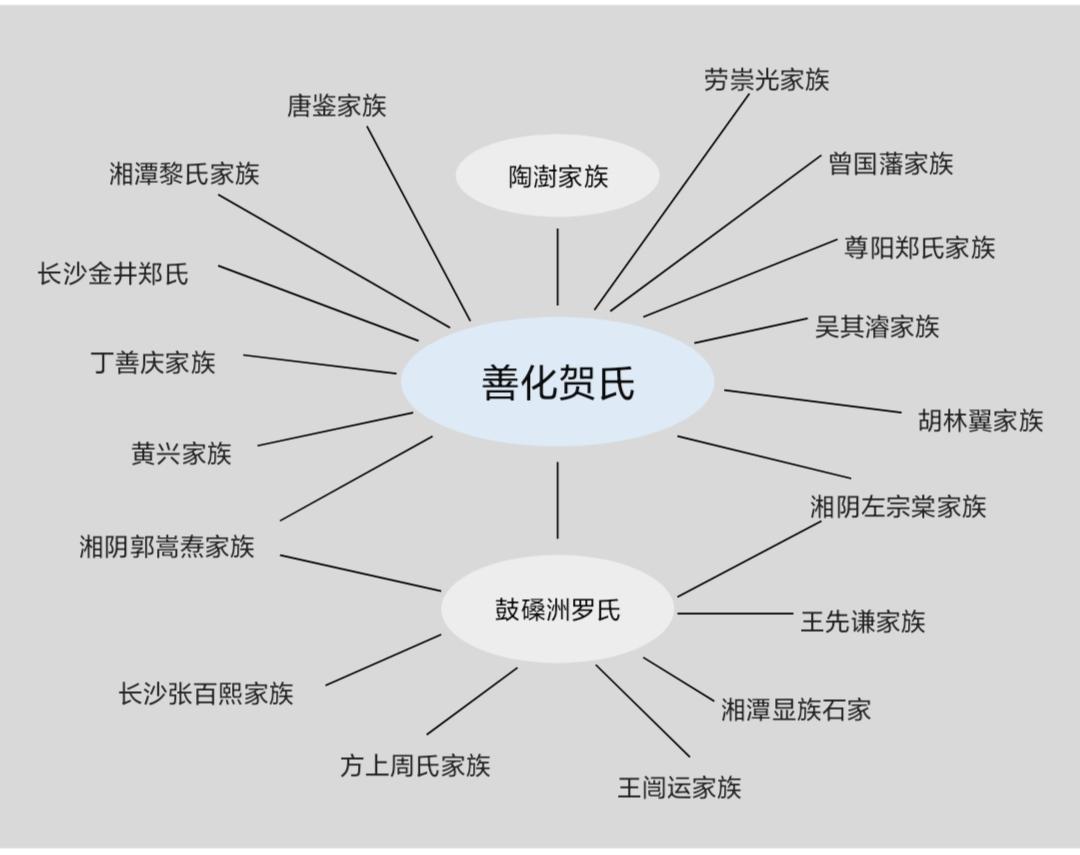

《先人的湖湘:善化贺氏》中,罗宏罗列出来的与贺家通婚的望族名单相当壮观:安化陶氏,陶澍家族;善化劳氏,劳崇光家族;固始吴氏,吴其濬家族;湘乡曾氏,曾国藩家族;湘阴左氏,左宗棠家族;善化唐氏,唐鉴家族;尊阳郑氏,郑敦允家族;善化周氏,周辑瑞家族;益阳胡氏,胡林翼家族;湘潭罗氏,罗典家族;长沙黄氏,黄兴家族;湘潭黎氏,黎培敬和黎氏八骏家族……

书中,罗宏毫不讳言地说,精细辨析从经世派群体的崛起到民国的百余年,我们今天谈论的“中兴将相,什九湖湘”的湖湘辉煌,其实是湖湘士大夫和绅士集团的辉煌,也即湖湘世家的辉煌,而世家之间的联姻,则是黏合起世家集团不可或缺的组织肌理——换言之,世家间的频繁联姻,推动和放大了湖湘世家的辉煌。

对话 | 晚清湖湘世家间的联姻推动了湖湘百年辉煌

潇湘晨报:唐浩明老师谈及贺长龄时,曾说他是“湘中士人集团的领袖”。为什么这个领袖是贺长龄,而不是其他人?

罗宏:唐浩明老师说贺长龄是湘中士人领袖,并不是因为贺长龄的官做得有多大,主要是因为贺长龄是官宦世家,虽然他父祖辈的官其实很小,但毕竟是省城里的官。和他同时代的,曾国藩、陶澍、左宗棠等,都不是官二代。这些人还没发达的时候,就只有贺长龄在长沙城里有大宅子。其他人,陶澍的大宅子在安化,曾国藩的大宅子在湘乡,他们到长沙来,至少得赶两三天路,贺长龄在政治、文化中心的长沙有个宅子,就自然而然地成为了他的朋友们到长沙后的落脚点。他的长沙人的身份,自然而然地给他加了分,是一种天然的优势。加上他后来打了个牌子,说是贺知章的后代,贺知章是李白的老师,曾国藩他们哪有这样的出身?他这样的身份,自然就有人捧他,自然就让他比较容易接近上层。一个很明显的例子是刘备,他就一个卖草鞋的,但一说自己是中山靖王之后,就有人贴上去了。

潇湘晨报:湖湘世家间的联姻,善化贺氏是个中心,是否也是因为你刚刚提到的牌子的效应?

罗宏:世家联姻,从最根本来讲,有两个东西是一定要考虑的。第一个是功利,谁都想着攀高枝,都想找一个强亲戚加强自己的实力,这只要是个人就会考虑到的问题。我们常说的门当户对就是这样,至少从经济上考量,不会去找一个穷亲戚,这不是找个拖累吗?然后政治上的考量,总要有点权力不?要点名声不?名声好也是一种无形的话语权。你这样考虑对方,对方也这样考虑你,所以,在互相选择中就保持了一个平衡。

另一个是文化的考量,文化能够决定两个人在生活方式上有没有共鸣,一个有文化的人和一个文化差他很多的人在一起就冇味不?就一天到晚很不舒服。这也是一种人的本能。有些世家,虽然在经济上败落了,或者在政治上失势了,但世家的文化却很难因此而很快消失。我的一个观点是,政治和财富会随着社会生活的一些不可预测的因素败落的,可以一夜之间就败落得一无所有,但文化你要它败落也不会那么快败落的。失势的世家,他或者不会去攀附权力和财富了,但他一定会要求对方总要是读了点书的。所以,我认为世家联姻,文化的标准是一个坚定的标准,是不大会妥协的,它会带着你去挑选社会关系。

潇湘晨报:对文化的看重,是不是陶澍和贺熙龄都主动与尚未发迹的左宗棠结为亲家的主要原因?

罗宏:是的。当时他们订盟结亲时,你说他们看重的是左宗棠的财富和权力,这不就是扯淡不?他们看中的,是左宗棠身上的文化,是从文化的考量上去联姻。当然,他们肯定也是看中了左宗棠的才能,觉得左宗棠以后会有前途。

善化贺氏也是这样。贺家后来无论财富还是权力都败落了,家里的老本从富裕吃成小康,小康吃成脱贫。但他那个家族的文化气还不倒,所以后来贺家和那些世家的联姻,凭的就是文化背景。曾国藩是个很精明的人,患得患失,他确定与贺家联姻时,贺家已经失势,贺家勾住曾国藩的,还是贺家的文化,当然,贺家曾经显赫过,和贺家联姻,讲出去并不是脸上无光的事。贺家后来和那么多世家的联姻,一直吃的是贺长龄时代创下来的品牌。

潇湘晨报:曾国藩在和贺家联姻这件事上多有反复,他的反复是不是与他自身品牌够强有关?

罗宏:男方家里考虑女方家里时,往往可以降格,但不至于降格到什么都没有。当然,曾国藩最终确定还是与贺家联姻,并不是他在降格,曾国藩当两江总督、直隶总督,是创立湘军以后的事情,曾贺联姻、给曾纪泽找媳妇的时候,曾国藩的地位不如高光时候的贺长龄。曾国藩最初给曾纪泽找媳妇的时候,门槛其实很低,甚至说不要考虑女方家里的财富,只要她端庄。贺家女儿其实超出了他的预期。只是,那个时代一个很封建的观点是,庶出往往没有地位。曾纪泽是曾国藩的长子,是曾家晚辈的门面,他怕被人说是不是他儿子找不到老婆了,所以才找一个小老婆生的,他怕丢脸。

我之所以在书中对曾国藩的分析比较多,是看到他的道德包袱很重,总是在患得患失。当然,每个人都会患得患失,这本身无可厚非。但,我觉得一个人在被一个东西纠缠时,他的变来变去很值得我们重视——我们每个人都很难舒展自己,他总要受到这个东西、那个东西的纠缠,不能舒展地展示自己。曾国藩就是很典型的例子。他是个名人,名人身上展示的这个典型,就更值得我们去关注,说明我们每个人都可能受到传统落后思想的束缚。

潇湘晨报:世家联姻会不会对整个社会有一些影响?

罗宏:姻亲关系是宗法社会建构的基本支撑。就家族的发展壮大而言,姻亲关系意味着家族间的利益整合和互惠,主要是经济利益、政治利益、文化利益的放大和升华。因此,世家间的联姻必然会形成超越单一家族的家族群间的经济、政治、文化共同体,从而影响到社会历史的演进。晚清湖湘世家的辉煌对当时时事的影响就是很好的例证。

潇湘晨报记者刘建勇

新闻线索爆料通道:应用市场下载“晨视频”客户端,进入“晨意帮忙”专题;或拨打晨视频新闻热线0731-85571188。

发表评论