这是很久之前一位朋友问我的。

那个时候他刚刚毕业,找工作找得也不太顺利,感觉自己在各方面都是菜鸟,也不认识什么人,所以他问了我这么一个问题:

读书,特别是读“社会学”方面的书,能不能让人更懂社会呢?

这个问题让我想到了我自己。说点不好意思的,我当初之所以大量读“社会学”方面的书,和他的想法是一样的,都是想要比一般人更深刻地理解我们这个社会,近的来说可以跟别人吹吹牛逼,远的来说也有利于个人发展,而且只要出买书的那点钱就好了,多棒啊。

于是,我从社会学的入门书籍,比如《与社会学同游》、《社会学的邀请》,读到厚重的社会学教材,吉登斯的《社会学》、戴维·迈尔斯的《社会心理学》,再到一般的社会研究,譬如项飙的《跨越边界的社区:北京“浙江村”的生活史》等等。

没数过,严格的学术著作,大概上百本,算上一些宽泛的,比如经济社会学与政治社会学的,那就更多了。

看完我对社会的理解更深刻了吗?

确实变深刻了,但可能不是你想的那种“深刻”。

01

首先,社会学作为一门规范科学,有一个非常直观的看问题的视角,这个视角是一种学了社会学才有的,思考世界的“思维方式”。

这种思维方式认为:一个人、一件事,它之所以表现出那个样子,一定是他所在的社会给暗中塑造成的。

举个例子,今天出门儿,看到两个孩子打架,边打边骂,骂的话很奇怪,跟你小时候完全不同,都不带脏字儿的,为什么会这样呢?从社会学的角度说,这就是社会变迁的结果,然后我们分析他们的具体用词,找出这背后的原因……

还比如,你看新闻,看到一个强奸犯,刚出来没多久又犯事儿了,为什么会这样?主张“个人论”的,会认为,这人本身就有问题,刻在了他的基因里。但是社会学的视角,则会认为是这个社会在规训人、保护受害者的某些方面没做到位,是环境的问题占主要因素。

当然,我这里举的例子比较简单,主要是方便大家理解。

社会学的思维,整体来说,就是这样,思考“社会”的结构、功能、作用,以及这些东西,如何产生现实的结果。

听起来很简单吧?当然不是。人在熟悉的社会环境里,往往是无法通过自身的观察,就能感受到社会规则的存在的,这就如我们天天呼吸空气,我们只会觉得很自然,世界“空无一物”。

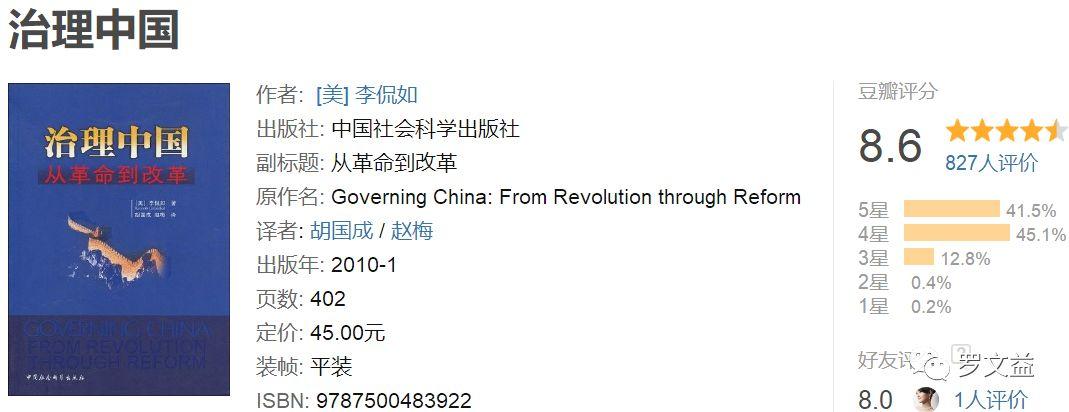

举个例子,美国那边研究中国的一个专家,叫李侃如(Kenneth Lieberthal),他在课堂上教授美国学生的时候,就说,你们以后去了中国,可能会看到这样一个情况,就是路上有人受伤了,周围一圈人在围观,但是却没人帮忙,不要感到奇怪,因为中国是一个“亲疏有别”的社会,对亲人很好,对陌生人比较疏离。

然后他说,这在美国就不会,不是因为美国更文明,而是美国的基督教文化,会认为“人的灵魂在上帝面前是平等的,超越了亲疏”,并且基督教本来也有“救赎”的文化,所以美国人看到陌生人,不会因为他不是亲人而不管。

这里要注意一点,李侃如是在80年代讲这个话的(见其书:《治理中国》),那个时候整个社会确实还比较传统。现在中国社会变了很多,不会路上有个人受伤还不管不顾的。但如果放在十几二十年前,听到他的这个论断,你会觉得说的真的太对了。

对中国人而言,亲人跟陌生人当然不同,亲疏有别多自然啊?这还用想吗?帮陌生人还得提放着被坑啊!

可是,真的是不同的吗?周遭的一切,真的该是这样吗?看似合理的东西,真的是合理的吗?

因此,社会学,从最宏大的层面讲,就是帮助人独立思考的——用理性的办法,质疑那些看似很合理的社会现象。

02

注意,是“理性地质疑”,不是凭着一股子情绪,瞎质疑,那是杠精。

理性,意味着有理有据,建立在严格的、科学的、实证的分析之上,的质疑。

所以社会学从创立以来,就有各种方法论,帮助人更好地分析社会。比如涂尔干的“社会规范论”,它认为,有一套看不见,但已经刻在了我们脑海里的“社会规则”,在暗中规范着我们的行为。分析社会,就是分析这套规则。

比如说,切斯特·巴纳德在1938年出版了一本社会学专著,叫做《管理的功能》,他在书里讲到,员工之间往往会遵循一种非正式的“规范”——每个人都尽量工作得不特别卖力,而使得同事在上司眼里太难堪。

这种规范,你看,就是一种“心照不宣的职场潜规则”,堪称“摸鱼的社会学”。

如果你了解到这个研究,你对职场的理解,是不是加深了一点呢?仔细想想,在你的生活里,是不是也有一些刻在你潜意识里、下意识就会遵守的“潜规则”呢?

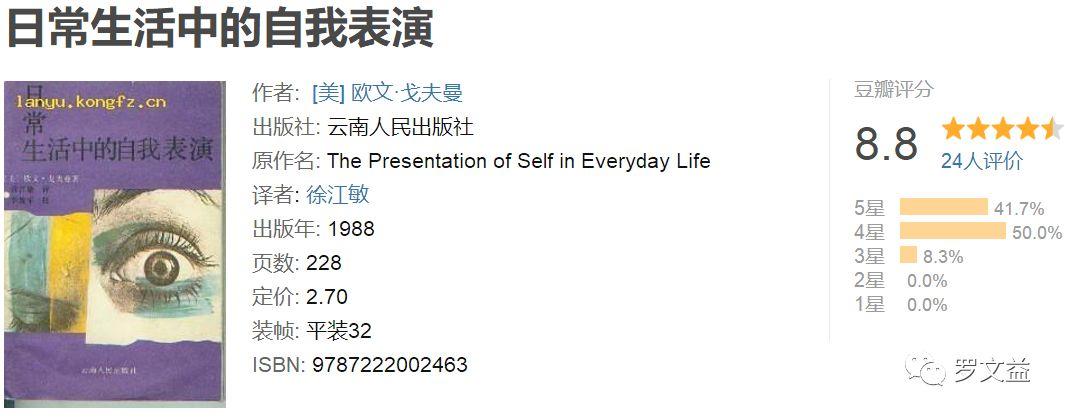

欧文·戈夫曼更有名。他有个很漂亮的社会分析——社会就是一个大剧场,我们都是演员,都在尽力扮演我们“应该成为”的那种角色。

我们是父母的孩子,所以必须“表现得像个孩子一样”;青春期的叛逆,抽烟喝酒烫头,这只是让我们有机会“扮演一个大人”,而不是听长辈话的乖孩子;成年人为什么这么难?因为社会对成年人,在演技上的要求是最严格的,你不开心你也要表演开心,能不难吗?

而我们为什么要表演呢?因为我们所在的社会,有一种看不见的“规范”在约束我们、规训我们,让我们必须满足“大家的期待”、“我们自己的自我定位”。

想想,有了这个观点,你对社会的理解是不是也更深刻了呢?

03

那么,是不是说,阅读社会学书籍,确实会加深你对社会的理解呢?

答案是肯定的。

但是呢,如果你读的足够多,足够广,你会发现,事情好像……有点不太对劲儿啊!

你会不断问自己那个经典的问题:为什么我读了那么多书、知道了那么多道理,还是过不好这一生呢?

因为,社会学,作为专门的学科,它持有的是一种冷静的“第三方统计学视角”,而不是从你——这单个人的角度去看待世界。

啥叫“第三方统计学视角”?就是社会学得出的规律,是与观察者无关的,一种全局规律的统计学总结,不是私人经验。

当然,这本身就是科学的要求——毕竟,社会学的全名,是叫“社会科学”嘛。

这导致了什么结果呢?打个比方:整栋楼的人都喜欢吃叉烧,你中午饭是不是也该来一份叉烧饭呢?

要是我的话,我还就偏偏不吃了,为了和这一栋楼人区分开来,我偏偏要吃一顿杂酱面!

也就是说:你知道一个社会规则的存在,其实往往是“知道就知道”了,只有智识上的满足,并不会让你有改变什么的欲望,也几乎不会给你带来任何“指导意见”,帮你升职加薪。

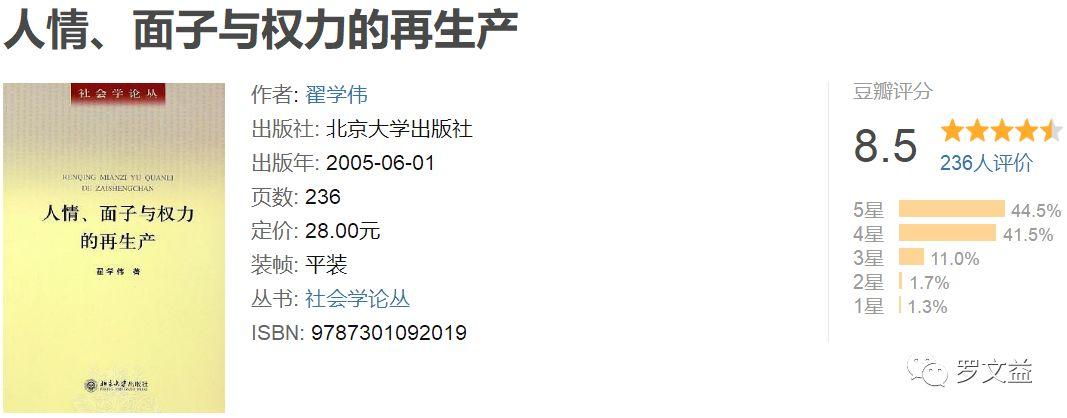

举个例子,翟学伟写过一本书,研究中国式人际关系的,叫《人情、面子与权力的再生产》——

里面解释了中国人之间几种非正式关系的模式,比如塞红包、抱团等等,但是你翻来覆去看过几遍,最后也(很可能)学不会究竟怎么像一个“典型的中国人”一样去搞人际/裙带关系。

——你知道“社会”,但还是成不了“社会人儿”。

我们常说“知易行难”,在阅读社会学的过程里,这感受恐怕才算是最深。

04

实际上,正如我之前说过的,阅读的快乐,很大程度上就在于“获得关于我们所在世界的解释”,不该再奢求别的。

长远来看,书籍提升的是“观察的智慧”,是人生里会一点点慢慢往下沉的东西。

说实话,在我们这个快节奏、浮躁的社会里,这些不能马上见效的知识,几乎就是无用的东西,对很多人而言,因为不能见到实操的效果,读不读也似乎没什么差别。

而人的情绪是混沌的,会把“不能马上见效”,当成是“读社会学也不会让人更懂社会”。

更坑爹是:对行外人来说,社会学书籍还是挺有难度的,有些时候,特别是当代文化批评这一块,你几乎能遇到当代语言中最诘屈聱牙的话语:

“当观察的技术寻求权力的反对称时,制度规约的效力便显得如此奇特,以至于破坏了画面隐喻的整体景观。作者琐碎的主观压断了客观想象的现代性呈现,这种倍增与融合的复杂模式强烈要求使用过去用于理解大众媒介的质性方法。”

你瞧瞧,这是人说的话吗?(这段话是我编的,我也不知道说的是啥,但很多社会学前沿作品,都是这个叙说风格……)

因此,从我个人阅读的经验来说,如果想通过阅读社会学来理解社会,最好找一些比较通俗,理解起来没什么困难的作品。

有些专著,是用讲故事的办法来解释社会,这种是最好的,甚至可以当小说看。

所以,对于普通人来说,我建议,只读两类:通俗入门作品+故事性作品。

最后,我推荐几本这类的书。

05

以下这几本书,都挺好读的,你可以试一试,找找感觉。

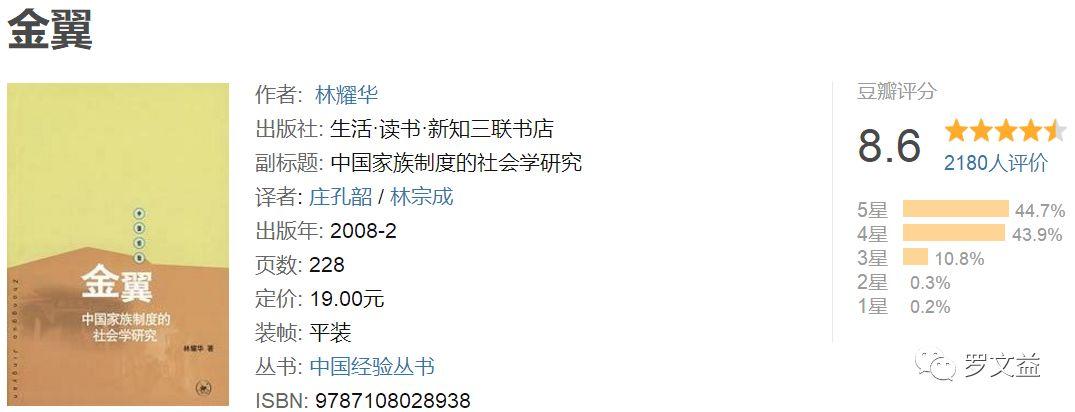

1.林耀华 - 《金翼》

这就是一本故事书,很小的一本,可读性很强,记录了一个家族的跌宕起伏。在短短两百多页间,我觉得比《白鹿原》还要好看。

2.奥斯卡·刘易斯 - 《桑切斯的孩子们》

又是一本故事书,也是讲一个家庭的,上面是中国,这本是墨西哥。墨西哥人的日子过得也是挺魔幻的,所以这本书也非常好看。

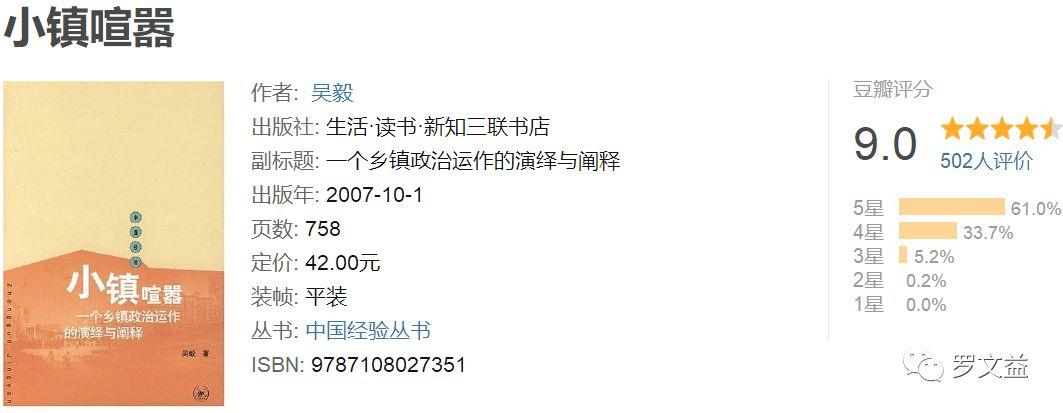

3.吴毅 - 《小镇喧嚣》

这讲的是一个普通中国小镇,在农业税税改之前的故事。故事由几个事件组成,每个事件里都穿梭着各种农民与基层干部的互动,对于理解中国基层的社会逻辑/潜规则,非常有帮助。

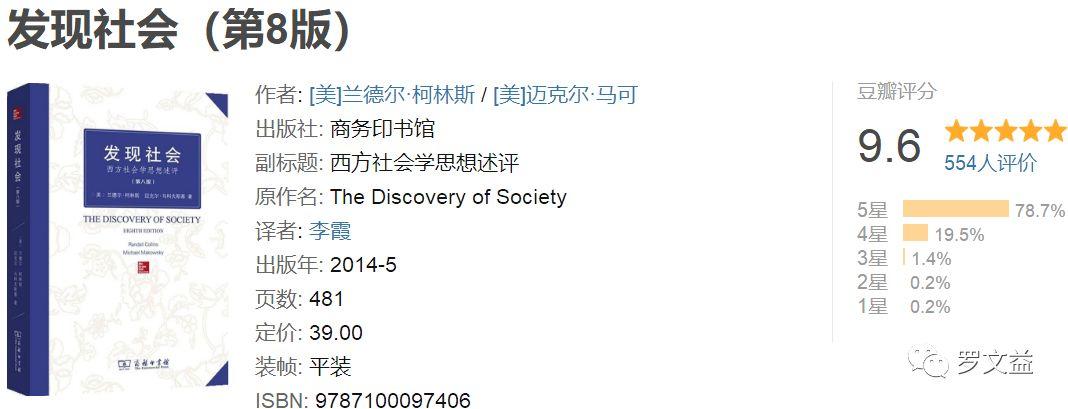

4.兰德尔·柯林斯 - 《发现社会》

社会学思想的简介,写得相当漂亮,译文也很流畅。但是呢,虽然是入门,但也需要慢慢读,慢慢品,因为作者为了准确,语言上还是有点门槛的。建议反复阅读3遍以上,绝对每次都有新发现。

就这4本,读过,差不多就有感觉了,也算是入门了。

阅读社会学的话题就聊到这里,下次我再聊聊经济学、政治学、心理学领域的阅读。如觉有用,还请多多分享~~感激!

发表评论