与一位“资深教授”的最后告别

他曾是全国人民都知晓的“学界泰斗”,是中国的“国宝”,虽然,他的研究领域在全世界,了解的人都寥寥可数。

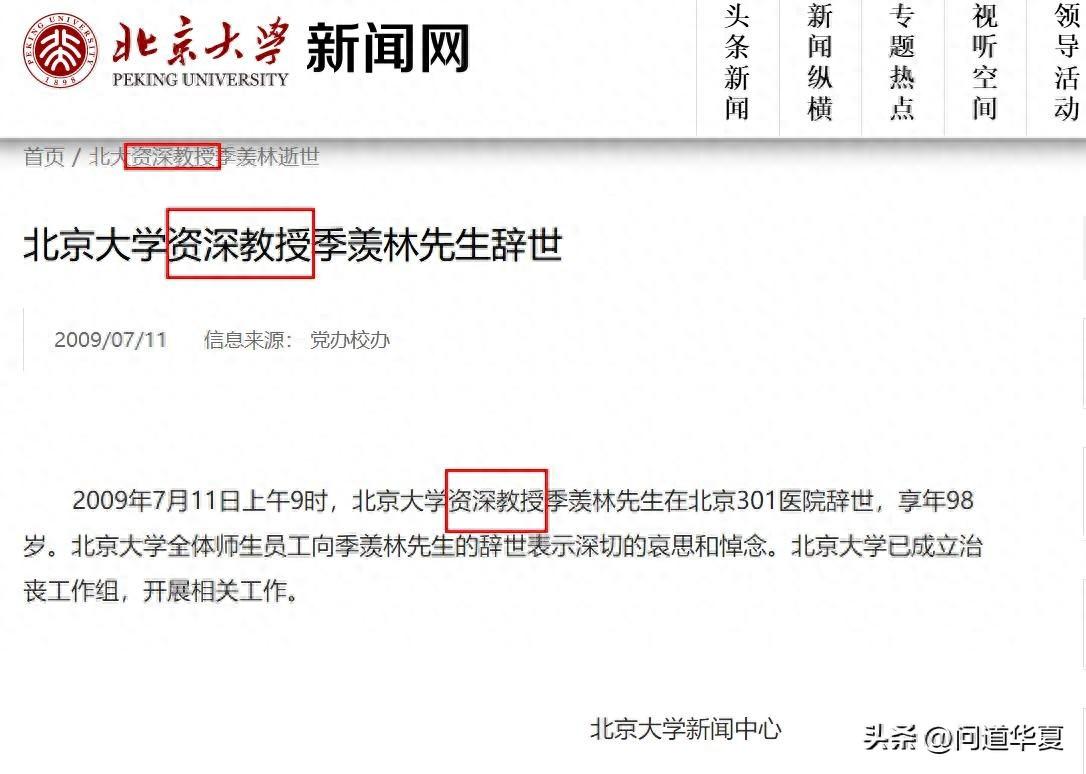

98岁的季羡林悄然长逝。而在北大新闻中心对外发布的相关消息中,季羡林的名字后面没有“国学大师“等名头,只称其为“北京大学资深教授”。

相比设在学校灵堂的安静,许多媒体的反应显得有些喧嚣,热闹得似乎打扰到了那本该属于老先生的平静。

本刊记者/唐磊

季羡林的灵堂设在北京大学百周年纪念讲堂大厅。之前,在2006年,北大另一教授王选的吊唁活动,也以同样的规格在这里举行。

季羡林1946年从德国回国后担任北大教授,此后一直工作、生活在燕园。将他的追思会放在校园里应是再合适不过了。季羡林的儿子季承在接受采访时也表示,父亲的后事由学校安排。

7月11日9时,98岁的季羡林在北京301医院逝世。

在他的名字后面,是很长一串关于他学术身份的介绍:著名古文字学家、历史学家、思想家、东方学家、梵文巴利文专家、佛学家、翻译家、作家,精通12种语言。作为北京大学的教授,季羡林同时担任中国文化书院院务委员会主席、中科院院士,曾拥有中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学副校长、中国社科院南亚研究所所长等诸多“职称”。而被大众与媒体提及最多的是,“国学大师”“学界泰斗”“国宝”。

11日上午,北京大学党委书记闵维方和校长周其凤等北大领导得到消息后很快赶到医院探望慰问家属。随后,相继来到医院的是国家领导人,据季羡林的学生钱文忠的博客记录, 11时,国务委员刘延东到医院看望。12时,国务院总理温家宝从会场赶到医院,温家宝说:“我准备在8月6日为您(季羡林)祝贺生日,还准备了几个问题准备和您讨论啊。”

当日,北京大学成立治丧工作组,学校党委书记闵维方和校长周其凤担任组长,党委副书记杨河任办公室主任。相关工作有条不紊,并没有特别之处。

比北大和国家领导人反应更快的是各界媒体,新浪网、搜狐等门户网站均迅速在头条报道了“国学大师病逝”的专题,新华社、中新社、人民日报也均以“国学大师季羡林先生逝世”这类的标题报道了此事。而在同日,另一名文化大师,我国著名哲学家、宗教学家、历史学家,93岁的任继愈去世,虽然胡锦涛等国家领导也发去了唁电,但相关消息却在当天的许多媒体中被匆匆带过。

相比媒体的高调,在北大新闻中心对外发布的相关消息中,季羡林的名字后面没有“国学大师”等名头,只称其为“北京大学资深教授”。

“就是资深教授,这是学校开会议定的。”季羡林的学生王邦维对《中国新闻周刊》说,“什么叫国学大师,(有这个头衔的人)有很多啊,弄不清楚。”

其实,这应该也是季先生最希望的结果。季羡林曾在自己的书中表示,要摘掉“国学大师”“学界泰斗”“国宝”三项桂冠。“我自己被戴上了这一顶桂冠(国学大师),却是浑身起鸡皮疙瘩。三顶桂冠一摘,还了我一个自由自在身。身上的泡沫洗掉了,露出了真面目,皆大欢喜。”

12日11时40分, 灵堂正式开放。最先前来吊唁的是北京大学党委书记闵维方、常务副校长林建华等领导,校长周其凤在台湾访问,未到场。正值暑假,校园里的学生老师不如往日多,但灵堂开放前,等候吊唁的队伍已排出了四五十米,纵穿百年纪念讲堂广场。

相比于一些公众人物的追思会,这场追思会安静许多、干净许多。

在北大百年纪念讲堂大厅外墙上,悬挂着“深切怀念季羡林先生”的条幅。大厅正中原有的景观墙前,临时搭起黑色布墙上面写着“沉痛悼念季羡林先生”,正中悬挂季羡林的遗像——头戴绒帽、身穿标志性深蓝色布制中山装。大厅内摆满了花圈、花篮。

等候的队伍一直有序地排着,没有闲人在灵堂外围观,除了媒体,也极少拍照者,不需要维持秩序。广场上的工作人员只有一位学生,他抱着纸箱顺着队伍发放白色小花。

等候队伍也并不一味地拉长,总是保持在以百年纪念讲堂广场南部的边缘为队伍的末端。吊唁完的人离开,又有刚到的人加入等候。不时有白发苍苍的老者来到现场,他们大都是学界学者,或是季羡林的学生,没有专人护送接待,只要身体允许,他们都选择排队等候,而不是走“嘉宾通道”。

灵堂东侧转角处是百年纪念讲堂的演出售票口,在正常工作,如果站在窗口,甚至不会发觉广场上的排队的队伍,和大厅内的吊唁。

13日,灵堂内增加了胡锦涛、江泽民、温家宝、贾庆林、李长春、习近平、李克强等领导人敬献的花圈。灵堂外的情形和12日没什么不同。

离开百年纪念讲堂所在区域,北大校园的一切都正常进行。只是偶尔看到拿着菊花的人从身边匆匆经过,提醒着你,北大失去了一位令人尊敬的老师。

季羡林离世

“大师”与纷扰都与他无关了

在那个年代,季羡林这样不追名逐利、满怀爱和责任感的人原本是一个群体现象,而如今却成了孤零零的个体现象。这背后隐藏着这个时代在精神、道德和人文情怀方面的贫乏和苍白,是值得我们深思的

文/徐庆全

7月11日开始,悼念季羡林的热潮从学术界蔓延至社会公众——上至中央领导,下至平头百姓,“满城争说”季羡林。

其实,大多数人并不了解季先生的学术成就。公众的悼念热潮是冲着季先生的“国学大师”“学界泰斗”“国宝”头衔这三顶桂冠去的。至于这三顶桂冠如何戴在季先生头上,却很少有人思索一番。

关于季先生是不是国学大师,一开始就充满着质疑,李敖的观点很具代表性。李敖说,季羡林不是国学大师!他是个很弱很弱的教授,他就是语文能力还不错。别人全死光了,他还没死,所以他就变成国学大师了!这些桂冠,他三个都不及格的,根本轮不到他!季羡林只是个老资格的人,根本轮不到他做大师。

李敖“开讲”以苛刻为风,但这番话也有在理的成分。论资排辈的确是中国传统文化的一种基因。不过,论资排辈,总得有“资”才能进入排辈的行列,更何况,季先生被戴上三顶桂冠,光靠论资排辈是不够的。书斋里外,季先生都有资格引起人们的关注。

书斋里:独力树权威

书斋里,季羡林的学术领域极为冷僻。1935年赴德国留学时,季羡林就决定绝不利用身为中国人的优势,做和中国研究有任何关联的题目。他对那种在国外靠孔子、庄子、老子哄洋人来获博士学位,回到国内又靠黑格尔、康德、尼采唬人的学者,很不以为然。因此,季羡林留德期间所学的课程和汉学几乎无关,他的主科是印度学,副科是英国语言学和斯拉夫语言学,主要精力放在梵文、巴利文、吠陀文、佛教混合梵文、俗语、吐火罗语、俄语、阿拉伯语等学习和研究上。留德期间,季羡林完成和发表在德国最权威刊物上的论文,都以当时印欧语言学领域最前沿的问题为关注点,并引起轰动,其影响一直延续至今。

1945年,季羡林放弃德国的教职和英国剑桥大学的邀请,回到中国。年方36岁,就被聘为北京大学教授及东方语言学系系主任,也是该系的创建人。他的学术功底扎实,治学方法严谨,深得时任校长胡适先生的欣赏。

但是,其作为学者最珍贵的黄金年龄阶段却在“文革”中蹉跎了。季羡林无奈放弃了本行研究,转而投身中印交流史、佛教史研究和翻译工作。在“文革”后期,季羡林担心自己忘掉梵文,偷偷翻译《罗摩衍那》。这部印度史诗巨作现在共有3种语言的译本,英日的两个译本,都是集其国内几十位学者之力耗费多年译成,唯独这部中译本,是季羡林在艰难年代一人之力而成。

季先生晚年研究、翻译、考证了新疆发现的、篇幅最大的吐火罗语文献《弥勒会见记》。目前全世界能够释读吐火罗语的学者不超过10个,而中国,却只有季羡林一人。

这样的学术成就,季先生理应为学界敬仰。

书斋外:以公共知识分子为大众所知

季先生一生中的大部分时间,皓首穷经于与公众相距遥远的偏僻学问,“穷经”至晚年,则进入“达”—— “穷则独善其身,达则兼济天下”, 晚年以公共知识分子的形象,走出书斋外进入公众视野。

2007年2月25日,季羡林当选为中央电视台评选的“感动中国2006年度人物”。人们对他的评价是:最难时也不丢掉良知。的确如此。“文革”中,当胡适和陈寅恪被批判时,他保持了沉默,守住了底线。后来,他又提出了“学术良心”的概念,对年轻学者的做人做事提出要求。而在自己的专业之外,他一直坚持散文写作,透露出他对政治的反思。通过这些散文建立了和公众沟通的桥梁,展示一个学者的胸襟和见识。

季羡林一生中最有价值的公众作品,是《牛棚杂忆》。他以此书记录了自己在“文革”中的经历,使之成为和公众分享的一段历史记忆。他认为,中国人为“文革”付出了足够多的代价,却没有获得相应的教训,也就无法让它真正成为过去。他写道:“我思考的其次一个问题是:‘文化大革命’过去了没有?我们是唯物主义者,唯物主义的真髓是实事求是。如果真想实事求是的话,那就必须承认,‘文化大革命’似乎还没有完全过去。”

季先生晚年多次以公共知识分子的身份发言。最引人注目的一次,是他提到“三十年河西,三十年河东”,称21世纪将会是中国人的世纪,人类必须“以东方文化的综合思维模式济西方的分析思维模式之穷”。2008年北京奥运会时,他曾主张开幕式上把孔子抬出来,让全世界学习。他说:“孔子是我们中华民族送给世界的一个伟大的礼物,希望全世界能够接受我们这个‘和谐’的概念,那么,我们这个地球村就可以安静许多。”在此之前,他也曾和前来探望的国家领导人讨论“和谐”话题,认为“我们现在这个时代很好,经济发展,政通人和”,当下最重要的是人的内心和谐。

一个学者只有走出书斋,面对公众,才有可能对公共事务发言;公众尊重有学问的人,更尊重不仅仅是做学问的读书人。书斋里外的季先生,成为一个时代知识分子的精神导师也就不足为奇。

时势造就三顶桂冠

季先生被戴上三顶桂冠,大致是进入21世纪“季羡林热”以后。

季先生何以会热?上面所分析的季先生“书斋里外”的作为,是其自身的原因,但更重要的原因,是时代思潮中公众渴望大师的出现。换句话说,是时代需要一个须仰视才能看得见的文化符号。

说到社会思潮,不妨把话题扯远一点,从上个世纪80年代说起。

在经历过那个年代的人的记忆中,整个80年代是思想文化缤纷的年代。那时,国门初开,西方学理被引进中国;而固守中国传统文化的一大批学者也在为中国文化的复兴奔走呼号。季羡林的长辈或同辈中人,诸如梁漱溟、冯友兰、金克木、侯仁之、邓广铭、张岱年、钱钟书、沈从文等这些在不同领域如雷贯耳的人,有的耄耋之年依然活跃,而有的还算是“年富力强”。他们或因其自身有被公众接受的成就而为公众所敬仰,如钱钟书、沈从文等;或因其对社会公共事务的参与而为公众接受后才知其书斋里的学问,如梁漱溟、冯友兰、金克木等。1984年, 梁漱溟、冯友兰、金克木等人还创办了一个在社会公众中影响甚大的中国文化书院,由梁漱溟担纲,1988年梁去世后由季羡林接任。这些现今须仰视的学界前辈,在当时就已经是公众学者,但无论是公开的媒体还是各种学术会议,对他们好像都没有用过“大师”“泰斗”之类的称呼。

那时,季羡林鉴于“敦煌在中国,敦煌学在国外”的屈辱现实,上书中央有关领导,发起成立了“中国敦煌吐鲁番学会”,抢救流失在海外的敦煌吐鲁番出土文书。在这个学会所召集的各类学术会议中,季羡林的头衔就是“北京大学教授”。那时,年轻人背后还不时以“老季”戏称,因为那个缤纷的时代学术没有被娱乐化,学者没有被“明星化”,根本不需要去树立类似“大师”这样的文化符号。

进入90年代以后,思想缤纷的文化年代被甩在身后,代之以是整个社会功利浮躁开始生长,以“大学教授卖茶叶蛋”、季羡林所在的北京大学“围墙的倒掉”等一系列事件为发端,学界开始被注入功利,学问开始遭到质疑。学术乃至社会文化就面临着一个“告别的年代”。不要说象征着中国传统文化的国学,就是80年代欣欣向荣的西学,也逐渐衰落。那个时候,“大师”就更不会被社会当作标杆了。

一些有识之士开始发出呼喊,复兴国学,拯救传统文化。公众甚至官方都开始觉得,有一个或几个大师的出现是好事,至少公众有了仰视的目标。于是乎,先是沈从文,后来是钱钟书。“大师”不但出现在各类学术会议上,而且开始在公共媒体走俏。

1996年,作为当年的一个精神和文化事件的《陈寅恪的最后二十年》的出版,把人们对大师的热望又向前推了一步。此后,“大师”“国学大师”,从陈寅恪身上开始移向一些在学界有成就的人,或者一些与学界不相干的人;而也有一些人,开始主动或被动地靠近“大师”这个称号。比如,最近遭到道德拷问的文怀沙;再比如,现今自封为大师的余秋雨。

而此时,作为曾经受业于陈寅恪的季羡林,80多岁时,仍然在书斋里,写他的最后一部学术专著《糖史》,和日后引起公众注目的《牛棚杂忆》。季先生有文章写陈寅恪、胡适、冯友兰等,却很惜用“大师”的名号。在写到自己的时候,有时自嘲和王国维、陈寅恪、吴宓等学者相比,自己只是“一个杂牌军而已”。外面浮华的世界与他无关。

21世纪之后,学术开始走向娱乐化,学者开始走向明星化。社会公众对大师的呼唤就更为迫切。

而且,迫切的不仅仅是社会公众。21世纪后,政府对于社会文化和道德层面的建设重视程度逐步加深。树立一个经得起公众检验的文化符号,成为必要。公众呼唤,与治国之策,此时不谋而合。

2003年9月9日教师节前夕,国务院总理温家宝以季羡林先生的热心读者的身份登门拜访。

普通、朴素、敦厚,是季羡林留给世人最直接、最平易的印象。一切应了诗人对他的评价———“伟大无须装饰,也不可形容,伟大只能是它自身。”即使是著作等身、桃李满天下,散文走向公众视野后,季先生从来也不以名人自居。既然其文品与人品无可挑剔,没有争议——这样一个文化符号,适时切合社会文化和道德建设的需要。此后,总理又三次登门拜访,每一次都引起媒体的热议。

“季羡林热”背后的精神贫乏

面对方兴未艾的“季羡林热”,季先生弟子之一的钱文忠“既感到快乐,也感到迷茫”。“在那个年代,季先生这样的人原本是一个群体现象,而如今却成了孤零零的个体现象。这是值得我们深思的。”让钱文忠“看不懂”的是,像季羡林这样一位从不追名逐利、满怀爱和责任感的老人,在当下讲究包装、炒作、普遍以自我为中心的年代里“走俏”了,“难道我们不应该看到,在这股‘季羡林热’的背后隐藏着在精神、道德和人文情怀方面的贫乏和苍白吗?”

这个发问,令人深思。而季羡林也曾为此感到不安。在两年前出版的《病榻杂记》中,他要求摘去 “国学大师”“国宝”“学界泰斗”三顶帽子。然而,媒体为了满足公众的需要,直到他去世后,这个帽子还充斥在许多报道的大标题里。

其实,有没有三顶桂冠,并不妨碍人们对季羡林先生的敬重,也不妨碍在他去世后公众的怀念。叔本华曾经有过一段论作家的话很值得玩味:

作家可以分为流星、行星、恒星三类。第一类的时效只在转瞬之间。你仰视而惊呼:“看哪!”——他们却一闪而逝。第二类是行星,耐久得多。他们离我们较近,所以亮度往往胜过恒星,无知的人以为那就是恒星了。但是他们不久也必然消逝;何况他们的光辉不过借自他人,而所生的影响只及于同路的行人。只有第三类不变,他们坚守着太空,闪着自己的光芒,对所有的时代保持相同的影响,因为他们没有视差,不随我们观点的改变而变形。他们属于全宇宙,不像别人那样只属于一个系统。正因为恒星太高了,所以他们的光辉要好多年后才照到世人的眼里。

把“作家”换成“大师”,倒很切合自90年代后我们对大师呼唤的实际:自封为大师的流星“一闪而逝”; 而“离我们较近”的季羡林,因为满足了社会公众呼唤大师之切,被三顶桂冠当成了“行星”。

在送季先生远行之际,给他摘下桂冠吧,季先生是行星还是恒星,让后人来判断会更好一些。现在的问题是,季先生归隐后,我们将面临怎样一个时代?

“糊涂”季羡林

就连一贯治学严谨的季羡林也承认,自己在生活上是个糊里糊涂的人。

尤其是上了年纪之后,他常说,“人一老,就容易忘事糊涂”。80多岁时,他就感觉到自己的记忆机构在逐渐出现问题,远一些的记忆尚能保存,可对眼前非常熟的人,即使名字“似乎就在嘴边、舌上”,见面时也往往叫不出姓名。

季羡林的糊涂不仅在于越来越模糊的记忆,更在于生活上的许多细节。

凭借从各种渠道赚来的稿费,他从来不会拮据,但几十年来,他的饮食极为简单,例如早餐,永远都是一成不变的烤馒头片或面包、一杯清茶,再加一碟炒花生米。

至于穿,很多人形容季羡林“简直是个清教徒”。他的衣服多是穿过十年八年、或者更长时间的。最极端的例子是,有一件1946年从德国回上海时买的雨衣,他一直穿到了21世纪。

平时,他自称“农民的儿子”,不论寒暑,都是一身蓝色卡其布中山装,一只最简单的敞口式手提包。到了后来,市面上这样的卡其布再也买不到了,季羡林却还是一定要穿这种布料做的衣服,家人只好去一些偏僻的农村寻觅。

抱着“无所谓”的心态,季羡林吃了70多年安眠药。他说,“每天吃了,每天睡好。睡好了,精神就好了。”他还以自己为案例:“常常告诫医生,当你的病人受失眠之苦时,就放心让他吃安眠药。”

对吃、穿、健康以及身边很多事情持“无所谓”的态度的季羡林活到了98岁。

对于“糊涂”,季羡林有自己的一套认识。他认为忘事糊涂有好处,毕竟我们活着的地方不是天堂,人生在世的痛苦大过乐趣,所以很多事都要“想得开”——“如果不能‘忘’,那么痛苦就会时时刻刻都新鲜生动。”

在季羡林眼中,糊涂有真假之分——“假糊涂”很“难得”。绝大多数争名争利的人都是“真糊涂”,他们每每尝到一点甜头就忘乎所以,每每碰到一个小钉子便哀叹不已。而世人皆醉唯他独醒的人,在人人都真糊涂时,现实情况迫使他们非得假装糊涂,他们是痛苦的。

季羡林的糊涂究竟是真是假?他承认自己在“文革”期间有过对“文革”和“反右”的错误认识,晚年时期却时时表现出一种超然的道家名利观,似乎进入了一边“假糊涂”,一边追求“真糊涂”的境界。

在这不完满的人生中,也许季羡林的“真糊涂”印证了他仍是一名普通学者,而“假糊涂”则证明了这名学者旷达的大智慧。

(本刊记者/万佳欢)

发表评论