编年体,古老而神秘,承载着中华历史的记忆。然而,这种史书形式并非完美无缺,一直以来都存在着冗杂和纪传不分的困扰。本文将深入剖析纪传体的演变历程,揭示其缺陷,并思考这对于我们理解历史的影响。

正文:

中国古代的编年史以简净而著称,聚焦于国家大事,将重大事件和关键历史人物浓缩为简明的篇幅。然而,这种简洁也带来了问题,那些在政治中心之外的人物,即便在文化、艺术、道德等领域有深远影响,也难以在史书中留下痕迹。

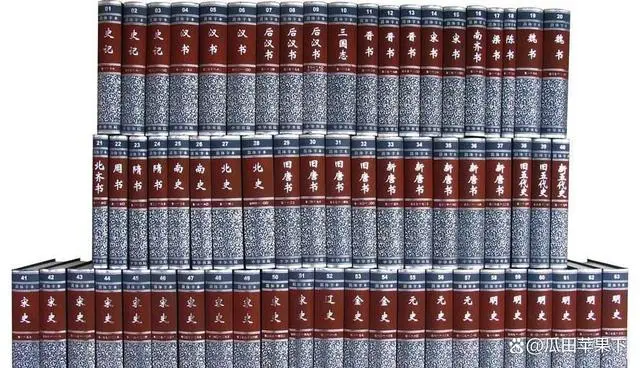

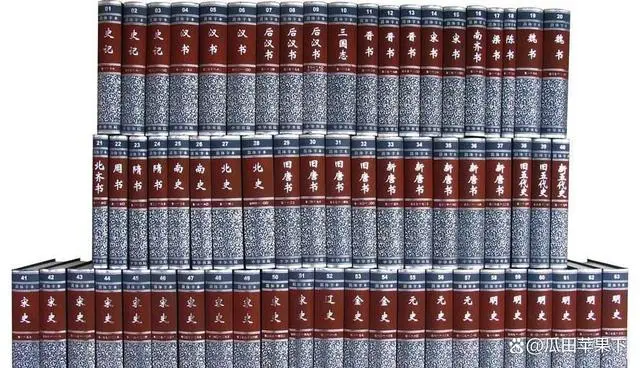

在纪传体的初期,诸如《尚书》、《春秋》等史书,关注的是国家大事,而个体的历史人物则鲜有涉及。司马迁的《史记》是第一部将编年改为纪传体的正史,试图弥补这一缺陷。然而,随着历史的推移,正史的规模逐渐变得臃肿,让人们更愿意阅读前四史,而非翻阅后来的庞大史书。

纪传体的第一个缺陷在于冗杂。传统的编年史以简练为美,但随着纪传体的兴起,史书的规模迅速膨胀。《晋书》、《旧唐书》、《宋史》等,字数倍增,让人感到信息过载,难以逐一消化。这种冗杂性使得人们更倾向于阅读简短而精炼的前四史,而对于后来的史书失去了兴趣。

纪传体的第二个缺陷在于纪与传难以分明。在史书中,纪注重时间和国家大事,而传叙述个体的事迹。然而,这两者在纪传体中往往难以清晰划分。时间与事情的割裂使得读者很难理清历史发展的脉络。同时,作者也难以准确区分“本纪”和“列传”,导致历史的时序混乱。

例如,《董仲舒传》中的时间完全模糊,让人无法准确了解其事迹发生的先后顺序。同时,即使是在《史记》中,鲁仲连、范睢、蔡泽等人物的生卒年也无法得知。这使得纪传体在细致叙述个体生平时,往往出现信息不足或混乱的情况。

结语:

纪传体作为中国史书的一种形式,承载着丰富的历史信息。然而,其冗杂和纪传不分的缺陷也让人深感困扰。在我们理解历史的过程中,需要对史书进行审慎思考,同时也期待未来史书能够在传承经典的同时,更好地适应现代读者的需求。毕竟,理解历史,不仅需要翻阅古籍,更需要洞察其中的精华与缺陷,以更全面的视角看待过去。

在这篇文章中,作者深入探讨了中国史书体例的演变,特别是关注了纪传体的发展和其所存在的缺陷。通过详细的历史考察和扎实的论述,文章成功地揭示了纪传体在历史叙述中所面临的冗杂性和纪传不分的问题。

首先,文章对编年体的起源和发展进行了梳理,将其置于先秦时期的记言体、三皇五帝时期的《三坟》和《五典》,以及后来的《尚书》、《夏殷春秋》等脉络中。这为读者提供了清晰的历史背景,使得读者更好地理解纪传体在史书发展中的位置。

其次,文章指出了纪传体的第一个缺陷——冗杂。通过对古代编年史的简洁性与纪传体的臃肿性进行比较,文章生动地呈现了这一问题。这种冗杂性的发展,使得后来的史书规模庞大,让人难以从中获取精炼而有深度的历史信息。这一点的指出让读者对纪传体的演变过程有了更为清晰的认识。

文章的第二个焦点是纪传体的另一个缺陷——纪与传难以分明。通过对“纪”与“传”的不同文体和功能的解释,文章揭示了这两者在纪传体中的模糊性。这一问题使得时间与事情的割裂,让读者难以理清历史发展的脉络。作者的例证非常有力地支持了这一观点,如《董仲舒传》中时间的模糊和《史记》中个体生平信息的不足。

在结论部分,文章指出了纪传体对于理解历史的影响,强调了对史书的审慎思考的必要性,并期待未来的史书能够更好地适应现代读者的需求。这种结尾既有总结的力度,也具有对未来的展望,为整篇文章画上了合适的句号。

总体来说,这篇文章结构清晰,论证有力,深刻而细致地剖析了纪传体在中国史书中的演变与缺陷。通过对历史文献的考察和对纪传体发展的逐一分析,读者不仅了解了古代史书的形成过程,也对纪传体的利弊有了更为深刻的认识。这篇文章通过详实的论述和生动的例证,成功引导读者深入思考史书的本质,并为未来的历史研究提出了值得重视的思考方向。

发表评论