国学大师黄侃(1886-1935)。

黄季刚先生(1886-1935),讳侃,湖北蕲春人,是辛亥革命元老,最后一位国学大师。先生身后,轶事流传甚广,真伪参半,颇有待发之覆。迩年以来,读季刚先生遗著及残存日记,有可为记述及辨正者。因不惮覼缕如次。

“八部书外皆狗屁”

季刚先生学识渊懿,博览载籍,于书无所不窥。但频年流传一句“八部书外皆狗屁”,人以为是季刚先生口吻,仿佛他学不过专门。我在不同场合,听人津津乐道,以为谈助,甚至连季刚先生的一些后世传人,对此也深信不疑。其始作俑者,不能不说与启明周二先生有关。他在《知堂回想录》一五六《北大感旧录》黄季刚一节中说:“当时在北大的章(太炎)门的同学,做柏梁台体的诗分咏校内的名人,关于他们的两句恰巧都还记得,陈仲甫(独秀)的一句是‘毁孔子庙罢其祀’,说的很得要领,黄季刚的一句则是‘八部书外皆狗屁’,也是很能传达他的精神的,所谓八部书者,是他所信奉的经典,即是《毛诗》《左传》《周礼》《说文解字》《广韵》《史记》《汉书》和《文选》,不过还有一部《文心雕龙》,似乎也应该加了上去才对。”这里,明言咏“八部书外皆狗屁”的是“北大的章门的同学”,肯定不是季刚先生所言。关于八部书的名称也具体指称,因为季刚先生作《文心雕龙札记》,当时洛阳纸贵,今天看已是传世经典作品了。不能不加上去,那样就不是八部书,而是九部了。

关于传统典籍,季刚先生在《治小学门径·小学所须之书籍》里说:“吾国书籍之要者,不过廿馀部:《十三经》而外,益以《国语》《大戴记》为十五,言小学益以《说文》《广韵》为十七,言史益以《史记》《汉书》为十九,言诸子益以《荀子》《庄子》为二十一,言文学益以《文选》《文心雕龙》为二十三。”这是泛指“吾国书籍之要者”,若专治小学,主要书籍有“《尔雅》《小尔雅》《方言》《说文》《释名》《广雅》《玉篇》《广韵》《集韵》《类篇》。此十书中,以前六种为主,后四种为宾”。至于“辅助书籍”,那就更多,在此不一一列举了。详见黄侃述、黄焯编《文字声韵训诂笔记》。季刚先生少年孤露,中年穷困,晚岁粗安。先生《寄勤闲日记》1931年3月5日记:“戊辰(1928年)买书……约用三千三百元,己巳(1929年)用二千元有奇,庚午(1930年)用二千元有奇。三年来,买书几斥去八千元矣。旧有书亦当费千元有奇。寒士为此,宁非甚痴?”“痴”者何?先生《题所藏书目簿子上》诗云:“稚圭应记为傭日,昭裔难忘发愤时。十载才收三万卷,何年方免借书痴?”(编者注:西汉匡衡,字稚圭,少家贫,与人佣作,后官至丞相。后蜀毋昭裔贫贱时,曾向人借《文选》,对方面有难色,昭裔发愤异日若显达就出资刻书)据先生《量守庐日记》,他最后买得之书为《道藏》,1935年9月14日,售者“言明价洋一千元,惟因缺少六本,书到先付九百元,俟缺少之书寻到再补一百元”。9月21日,《道藏》寄到,“先寄三册,启箱得千一百十一册,计全书千一百二十册,尚缺六册”。得书之日,距季刚先生10月8日因病去世,仅有十八天。

费万元买书,积“三万卷”,难道是一堆“狗屁”么?

要之,季刚先生读书治学,经学文学兼擅,尤邃于小学。虽有主次,而博观约取,厚积薄发,他甚至还“看爱因斯坦学说”(《寄勤闲室日记》1933年9月25日),绝不是“八部书”所能范围的。

《黄侃手批白文十三经》。

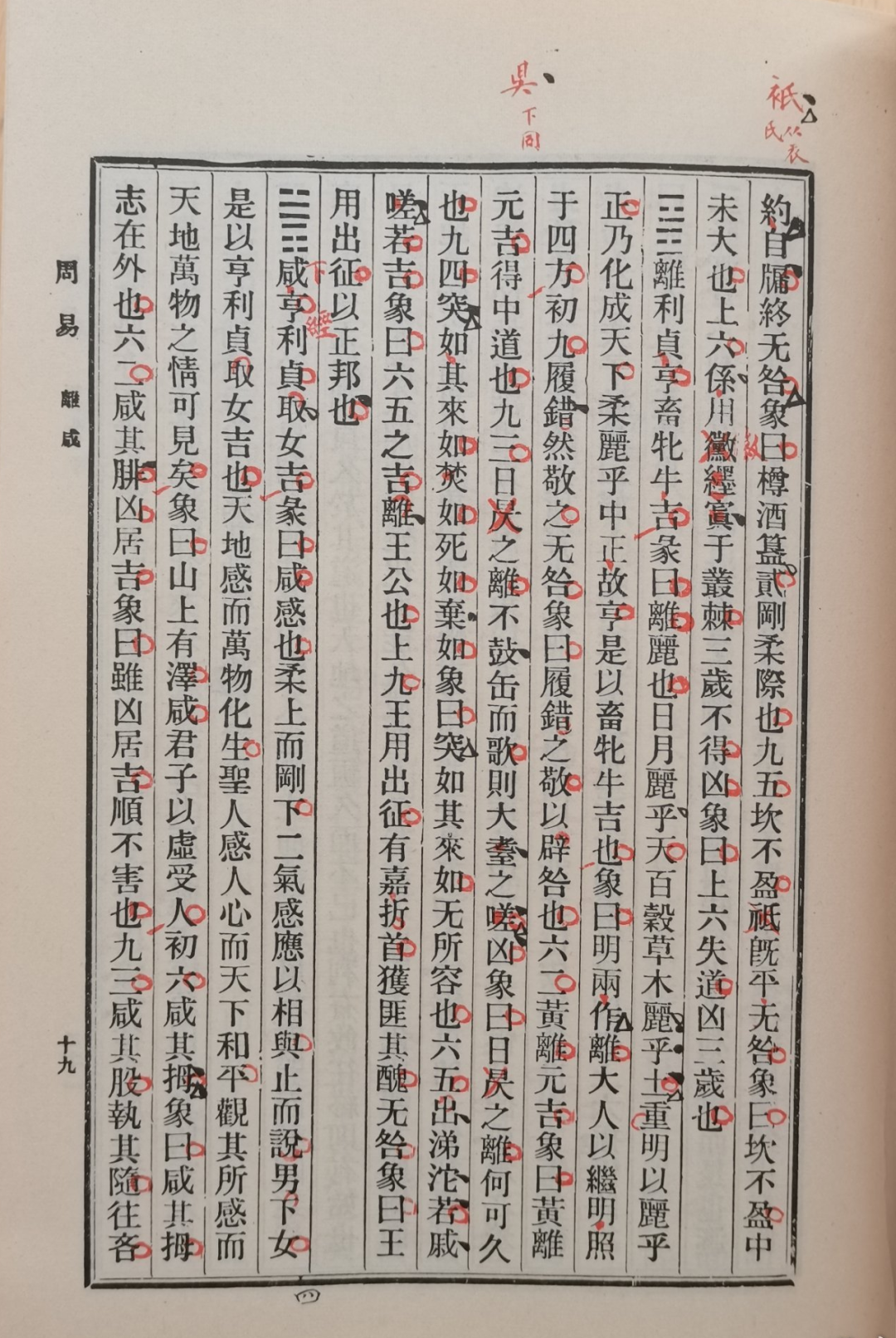

手批白文《十三经》

上海古籍出版社1983年1月影印《黄侃手批白文十三经》。季刚先生之侄、经小学家黄耀先(焯)先生为作《前言》及《符识说明》。《前言》云“先生治经,持论平允,不存门户之见。凡有所疑,必广搜旁证,辗转求通,不轻改易本文”,“其学于名物、制度、文辞、义理,靡不兼综广揽。其持论,闳通严谨兼而有之。追比乾嘉学者,有戴震之闳通,而无其新奇;有惠栋之严谨,而无其支离琐碎之病。洵为一代巨儒”。又云:“本书底本为一九一四年商务印书馆铅印本。先生之批校,约于一九二六年至一九三零年进行,一九三二年又改正一遍。在此之前,尚有一部初校本,约于一九一六年至一九二一年批校,一九三零年冬复阅改正。”季刚先生确实有两部《白文十三经》批校,但各有因缘,其实不必言“初校”。

季刚先生《六祝斋日记》卷一辛酉十二月十一日(1922年1月8日)记:“夜十一时许,规识《考工记》竟,丙午之冬,郑奠居松公府夹道,余诣其寓,见有商务印书馆印《十三经》白文,编为一厚册,喜其便于行箧,因携以归。其书本周介藩物,介藩以风疾死,书展转归奠。余既点读注、疏,因以墨校是本讹字,且断句豆,将以授两儿。然其书但据阮刻十三经为本,未遑斠覈,且有新讹。中间行旅忧虞,疾疢忘忽,因循六载,始获毕功(不依原次,故《周礼》居后)。夫离经辨志,童蒙之事,然且如此之难,况于熟之、解之、疏之、证之乎?国文且废,何有于经?是书也,或能永置巾箱,待皓首而致穷经之誉;或且藏之家巷,遗后嗣,以当满籝之诒;或札烂又脱,以饲蠹鱼;或为人藏弆而置屋壁。皆未可知也。冬炉夏箑,有时可忘;病榻寒檠,努力自策。聊书数语,用志辛勤。”此书原有者郑奠先生,是季刚先生弟子,本字介石,因“避总司令号,改字石君”(见季刚先生《读严辑全文日记》1928年6月5日)。日记中的“丙午之冬”,“丙午”为“丙辰”之误。以“因循六载”,六年前正是“丙辰”(1916年)。

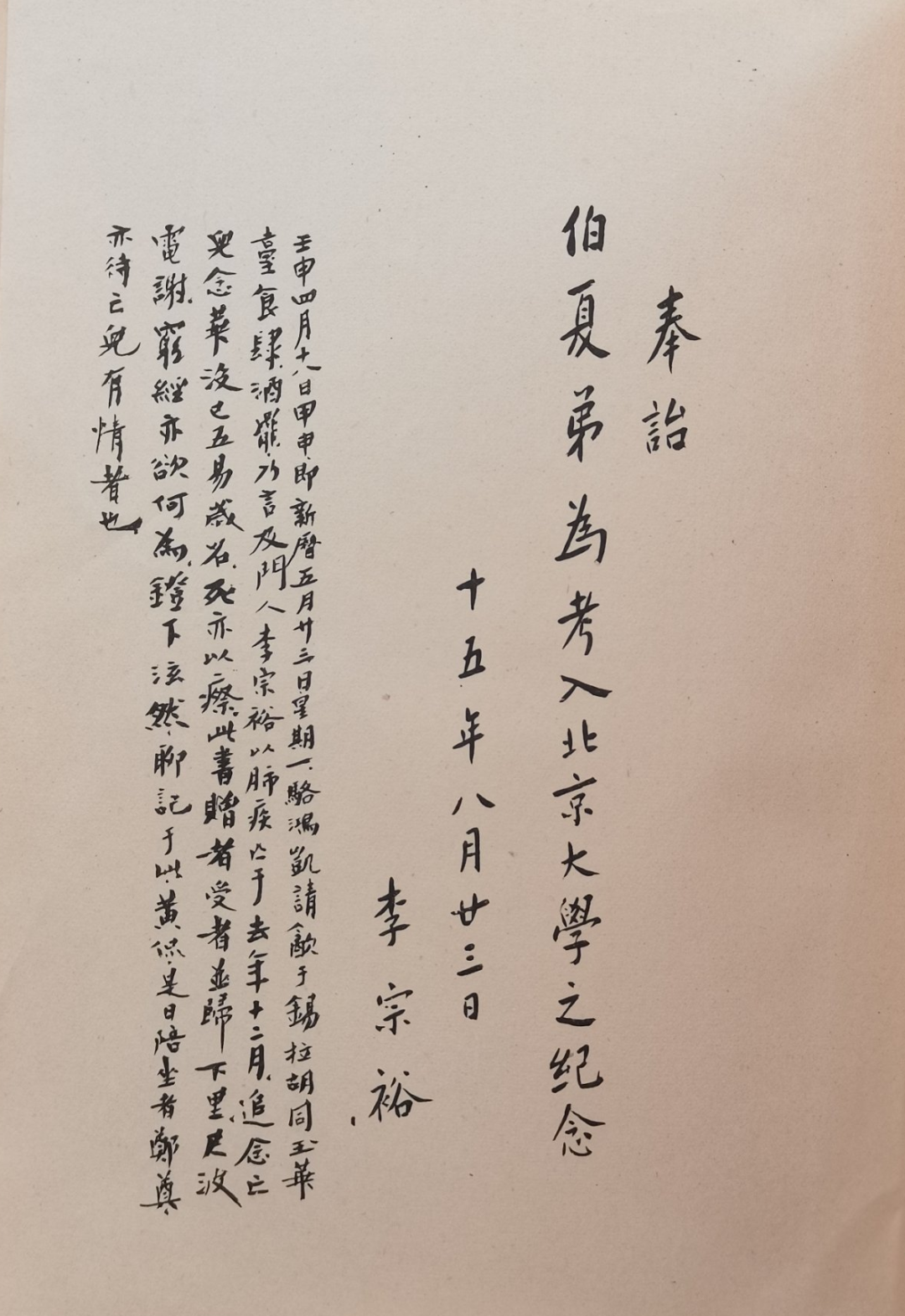

《黄侃手批白文十三经》卷末之题识。

季刚先生手批另一部《十三经》,黄耀老言“先生之批校,约于一九二六年至一九三零年进行,一九三二年又改正一遍”。说“约”,是因为始批于1926年是推测。是书卷末有题识“奉诒伯夏弟为考入北京大学之纪念。十五年八月二十三日。李宗裕”,伯夏是季刚先生长子念华之字,李宗裕是季刚先生弟子。黄念华1926年考入北京大学,次年8月15日以肺结核病卒。季刚先生对念华寄予厚望,故甚伤心。此书应是念华病卒后,归于季刚先生,先生遂加手批,也有寄托哀思之意,始批应在1927年或稍后。季刚先生1930年日记残缺,现存者没有发现批校完结的记录。此书正文前有季刚先生篆文题识“岁在壬申夏四月八日甲戌,禺中(将近午时)温全经讫,以避寇寄居京师正阳门外长巷四条胡同卅七号,蕲春黄侃季刚”。壬申是1932年,先生《避寇日记》是年5月13日(旧历四月初八)记:“禺中温礼经讫。至是,十三经俱温毕。自去年迻写刘履芬临诸家校本《经典释文》毕工后,即迻临昔年所圈点全经。虽逃难来燕,未敢无故辍业,岂曰好学,遣忧而已。”黄耀老说“一九三二年又改正一遍”即此。此年5月23日(旧历四月十八日)先生日记云:“暮,骆生请饭于玉华台,酒罢,郑生忽言及门人李宗裕以去年十二月瘵死。李往待亡儿念华有情谊,念华考入北京大学时,李赠以商务印书馆印《十三经》一册,即余见时日日所翻阅者也。何意此书赠者受者今皆逝矣。灯下展视经后李生题字,不禁泫然。”于是,先生复在书后李宗裕题字后书曰:“壬申四月十八日甲申,即新历五月二十三日星期一,骆鸿凯请饮于锡拉胡同玉华台食肆。酒罢,乃言及门人李宗裕以肺疾亡于去年十二月,追念亡儿念华没,已五易岁名,死亦以瘵。此书赠者受者并归下里,尺波电谢,穷经亦欲何为?灯下泫然,聊记于此。黄侃。是日陪坐者郑奠,亦待亡儿有情者也。”

季刚先生为长子“锡以嘉名”,名念华,字伯夏,其意自不待言。先生《寄勤闲室日记》1933年2月20日记得第七子,“子命名曰念宁:一祝其他日师宁人先生之淑身淑世;二愿天下安宁;三不亡辽宁之事;四以示生于江宁也(小字师绛)”。顾炎武先生,原名绛,字宁人。季刚先生读书行事,每有深意存焉,于此可见一斑。

《联绵字典》卷首所载符定一像。

序《联绵字典》事始末

《联绵字典》,符定一撰。定一字宇澄,湖南衡山人。撰《联绵字典》,都四百三十万言。1910年创始,1940年完编,1943年由中华书局出版,1954年再版。其书有黄季刚、王树枏先生序。杨树达《积微翁回忆录》1935年10月10日记闻季刚先生逝世,曰:“余乡人某,著一《连绵词典》,手稿百数十册。季刚见之,惊其夥颐,赞许不容口。而竟不知其芜秽凌杂,绝无可取也。某曾以其书求序于章先生,先生以其太劣,拒之。此吴检斋亲闻之先生以告余者。先生之识力,季刚愧之远矣。”遇夫先生(编者注:杨树达字遇夫)关于季刚先生的叙述不是事实,杨亮先生《黄侃序〈联绵字典〉考述》(北京大学中国古文献研究中心集刊第十七辑),对于季刚先生作序表示理解之同情,但归结于符氏求季刚先生作序不果而转求太炎先生,太炎先生因命季刚先生代作,亦恐非情实。加之季刚先生《日记》新旧历并用,杨亮先生引用多误,不能不就此做些说明。

1932年2月4日,季刚先生避乱至北平;5月29日返回南京。其间日记命曰《避寇日记》。符定一即此期间与季刚先生交往。3月6日,“午赴宇澄、陈仲骧、林公铎三处招”,为始。3月7日,“宇澄来久谈,留其《联绵字典》稿于此”,“约后日九时诣之”;3月9日,“诣符宇澄饭,还其《联绵字典》样稿,留其序例”;3月22日,“宇澄来”,是日“听太炎师讲代议制改良之说”,“旋送师还永康胡同寓(与宇澄同往)”;3月25日,“观梅兰芳演洛神剧,宇澄同往”。交往可为频繁。其时,《联绵字典》属稿尚未完就,符氏留待季刚先生看的是“样稿”,且仅隔一日“还”之,未出一语以赞。当然没有也不会“惊其夥颐,赞许不容口”。推想,符氏宴请季刚先生时请其作序,所以季刚先生“留其序例”。此后,符氏即不断催促。3月28日,“得旭初快书(编者注:加急信件)……又宇澄催作序书”,季刚先生久未报。4月20日,“晨,宇澄来云,汤芗铭将军见访,顷之至,久谈,甚畅”,汤与季刚先生同乡,应是符氏邀以借重;5月5日,“宇澄书来,趣作其书序”;5月12日,“宇澄又趣作序”;5月13日,“覆宇澄书”,未及内容;次日,“宇澄补其《联绵字典》例二条”,想与此有关;5月21日,“得宇澄书,嘱审其书例,又促作序”;5月27日,季刚先生决定次日南行,“宇澄、衮甫来书,予未以行告”。至此,作序之事,经符氏四度催促,仍未成就。

季刚先生《寄勤闲室日记》1932年6月11日记:“奉太炎师十日发书,知于二号还于上海。先我行而后至也。令侃代作符宇澄书叙,容审思之。”杨亮先生因此以为符氏求季刚先生作序不成,因转求太炎先生,太炎先生因命季刚先生代作。其实,在北京时,符氏与太炎先生也多过从,请太炎先生作序,也属常情。太炎先生命季刚先生代作后,6月13日,“得符宇澄书,示以新增其书凡例一条。又催作序”。符氏仍在催促季刚先生作序。一书多序,本多有之。推符氏之意,如能得到章黄师弟为序,自能增重。经符氏反复催促,太炎先生有命,6月17日,“上先生书。与宇澄快书(内附润格)”;6月19日,“与宇澄书,寄以《联绵字典》序”;6月25日,“得宇澄书,内附润笔六十元”。此事遂告一段落。如杨亮先生所言,季刚先生是代太炎先生作序,就应署太炎先生名,事实当然不是如此。

应该说,季刚先生没有看到《联绵字典》全稿,故相当谨慎,一再迁延,作序也实属勉强。这可以稍作比较,季刚先生2月4日到京当晚,“夜出访汪荣宝”,荣宝字衮甫。2月9日,“夜赴衮甫招,以予为宾,众宾有胡适之、黄秋岳、孙子涵、夏蔚如、丁文江……共九人,畅谈。客散后,衮甫留观其《法言义疏》稿本,且令携还细看”。南还后,7月15日,“晨起阅报,忽见衮甫兄昨晨五时三十分在燕以心脏衰弱病告终,不禁泫然”;10月1日,作挽联;10月24日,“忽殷生至,持汪衮甫《法言义疏》初印样本来,传旭初语,嘱予为后序”;11月12日,“未明即醒,枕上撰成衮甫先生《法言义疏》后序,起振笔疾书,有文不加点之乐”。则别是一番光景。

综观《联绵字典》序文,季刚先生先引《荀子》之言,曰“名闻而实喻,名之用也;累而成文,名之丽也。用丽俱得,谓之知名”,又曰“单足以喻则单,单不足以喻则兼”,以说明“华夏之语,单复兼行。单以立其本,复以广其用。故文字虽约少,可以达情,可以极物”之学理,以说明汉语单音节字和双音节词之关系。具体到《联绵字典》,谈到“排比整齐,以便寻觅”,三十年“曾无辍业”,“讫未假手于人”,本是实情;至于“世之览者,执符氏之书,以穷丽名之数,进窥苍雅杨许之学”(编者注:《仓颉篇》、《尔雅》、扬雄《方言》、许慎《说文解字》,俱为古字书),也只是说符氏之书可为寻检之资,能否“以穷”“进窥”,端在“世之览者”,也并非过分褒扬符氏之书。哪有遇夫先生所指责的“赞许不容口”呢?《联绵字典》在今天看来,自有其价值,不论有多少缺点,也不是遇夫先生所说“绝无可取”。其书梓行之前,有朱起凤先生撰《辞通》(1934,开明书店)。二书性质及优缺点也大体近似。《辞通》有章太炎、胡适、钱玄同、刘大白、林语堂、程宗伊、夏丏尊诸先生序。不知遇夫先生以为何如。此外,遇夫先生一直在北都,与符氏为同乡,亦近便,不知符氏为什么反复求之章黄,而不求之遇夫先生呢。

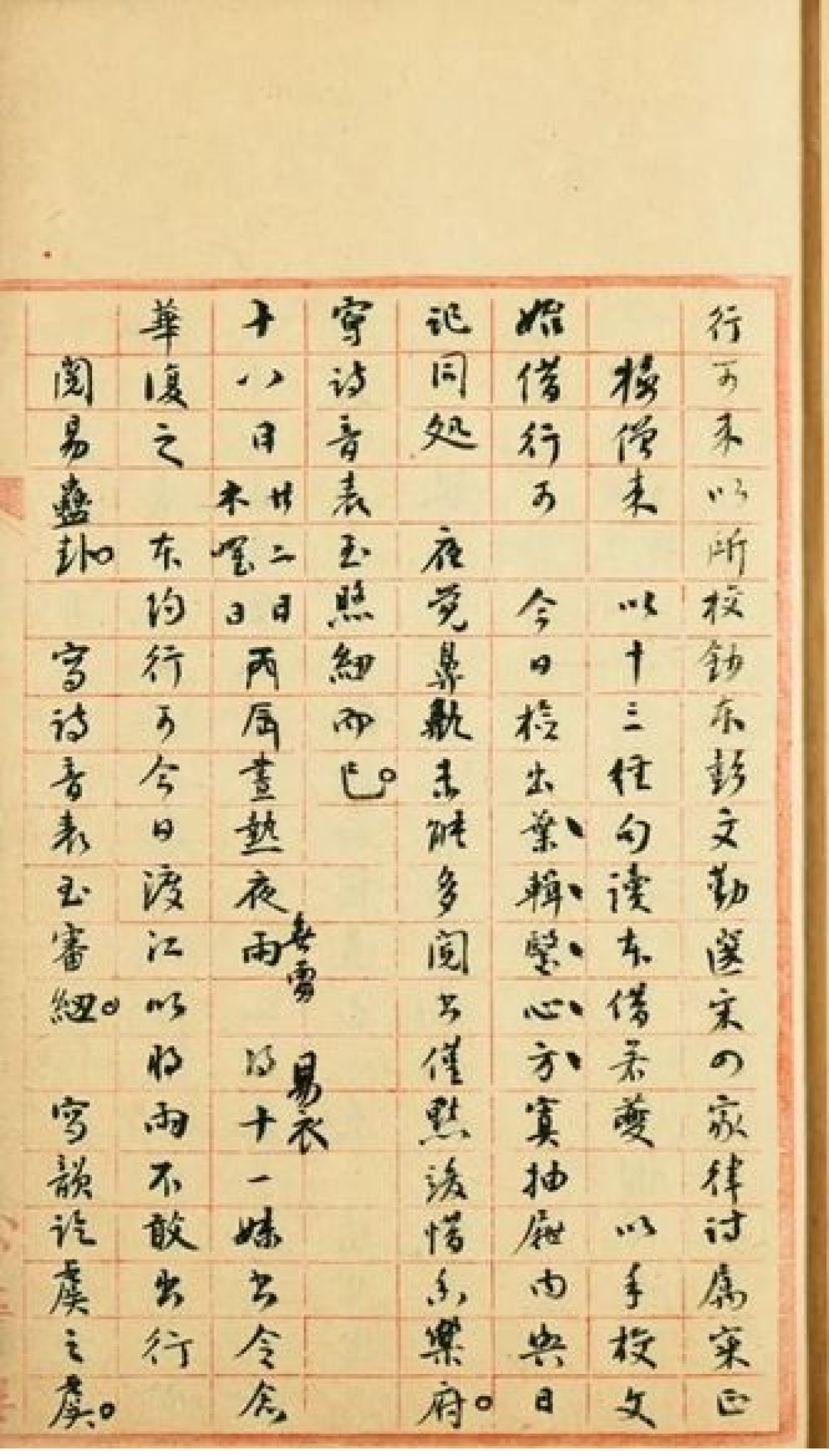

《黄侃日记》内页。

联句

浙江古籍出版社印行曹辛华先生编纂的《全民国词》第一辑,凡十五册。读第十一册黄季刚(侃)先生词,有《霜华腴》一阕,序谓:“重阳前一日,适值休沐,偕游北渚,用梦窗韵。”读次,颇想佳节前夕,“偕游”者谁人,“北渚”者何地?于是查《黄侃日记》,民国十八年(1929)夏历九月八日,“旭初、晓湘、辟疆、瞿安来,遂偕游后湖,携酒蟹以往,憩洲山茶社。久坐,对钟山岚色,北渚烟痕,荷凋柳黄,秋容凄懔,约连句填词一首,趁月而归。”因知“偕游”者四人:汪东先生字旭初,王易先生字晓湘,汪国垣先生字辟疆,吴梅先生字瞿安。他们和季刚先生同事,都是中央大学教授。“北渚”即南京后湖。此日,“极朋尊游赏之美”,《日记》记录了先生们“连句”所填的《霜华腴》一词:

素秋纵目,笑紫萸,明朝又满危冠(侃)。堤柳全疏,篱英初绽(红藕香残,白苹风劲),伤高念远先难(吴梅)。暮天侭宽,共放清歌酌花前(王易)。怅斜阳,渐落汀洲,断桥流水景荒寒(汪东)。 江国胜游堪记,奈才酬怨鴂,便听凉蝉(侃)。哀乐中年,阴晴芳候,还劳倦客题笺(吴梅)。再无画船,只败荷相望娟娟(汪国垣)。趁归途,賸有销凝,远山扶醉看(易)。

可见,这不是黄季刚先生一人的词作。“连句”多作“联句”,是合作诗词的一种方式,即两人和多人轮流,一人一句或两句,合而成篇。《全民国词》据《黄季刚词钞》录入,字句和《日记》略有不同。如“笑紫萸”作“算紫萸”;“伤高念远先难”作“应难”;“江国”作“京国”;“奈才酬怨鴂,便听凉蝉”作“记才酬怨鴂,更和凉蝉”;“阴晴芳候”作“阴晴尘世”;“只败荷相望娟娟”作“对败荷”。可能经过后来的修改。吴梅先生句先作“堤柳全疏,篱英初绽”,改作“红藕香残,白苹风劲”,想是当时写就后立即改写。季刚先生把原句和改句都记在《日记》里,推想原件应保存在先生手中。可惜这件珍贵的“文物”现在不知所在了。

当时中央大学、金陵大学文学院教授,季刚先生和上述四位先生外,还有胡小石(光炜)、陈伯弢(汉章)、王伯沆(瀣)、胡翔冬(俊)诸先生,怀瑾握瑜,各抱利器。他们常于佳节暇日登高雅集,饮酒赋诗。季刚先生《日记》有不少记载,或分韵,或联句。可以想见风雅,只是今日恐已广陵散绝了。

国民党元老张继(1882-1947,字溥泉)。

对日事略

季刚先生清末曾留学、流亡日本,在东瀛参加同盟会,与日本渊源颇深。后见国事日非,遂淡出政治,一心治学。而近代以来,倭寇频频入侵,季刚先生和日本及日本人士之关系,也蒙上时代烙印。先生《寄勤闲室日记》1933年10月24日记:“夜甫欲寝,张继忽来,闯然而入,久谈不去。予前曾告彼有日本人治汉学者曾来谒予,彼遽以勿与日本人往还为词。且予偶有一日本人至,彼则云日日有来者。夫日本人诚可疾,然如以问学来,宁能逆诈,遂以为中诇?予虽愤时疾俗,亦岂能输情异邦之人,以议己国之事?昔者,头山满、犬养毅、宫崎寅藏之流,援助中国革命,不遗馀力。继躬与之周旋,宁不知其用心,而乃倚为石交?”又云:“今朋党纷纭,继方以目前富贵沾沾自喜,而师盗贼诬良之术,必将播散飞语,以为予交结倭奴,用心一何险狠!盖予于‘彼哉’之徒,疾之已甚,邦家幅裂如此,酒酣耳热,不免偶有愤言,既无术以加予罪,不得不设计构成。予立身用心,世人所共悉,岂畏曾参投杼之事乎?诱之以利不动,怵之以势不动,乃至萋菲以成文章,其手段亦可谓卑劣也已!愤极痛呵之,且揭发其隐衷,彼乃仓皇而去。予本感冒,藉此大声疾呼,涊然汗出,霍然病已。”张继是“党国”元老,先生严斥,确实痛快。这里面的来龙去脉,从季刚先生《日记》里也可稍理端绪。

季刚先生《寄勤闲日记》1933年2月18日,记“日本吉川幸次郎(字善之,兵库神户人,狩野直喜弟子,京都帝国大学文学部生,留学北京数年)来谒。其人华言颇娴,自言研治注、疏,因与久(下阙)”。2月22日,“吉川幸次郎来,留饭,并约瞿安,又赠以一诗。吉川为予书扇,录新宫铭”。吉川在《我的留学记》一书中有详细的记录;季刚先生去世后,吉川有《与潘景郑书》发表于《制言》1935年第5期,对季刚先生表示怀念。1933年4月10日,“倭人桥川时雄介其友木村英一(彼京都大学研究生)来,未见”;次日,“木村又来,不得已见之(旭初同见)”;1933年4月25日,“倭人寄其古纽研究来。今时何时,予岂屑与岛夷谈学乎”。此外,未见其他记录。何以张继有疑先生与日寇通款曲呢?在此之前,季刚先生忧愤日人侵迫,对当局或时事多次或经常表示讥讽、漫骂。1928年5月19日,先生日记及“时事:倭寇干预辽蒙,用兵济南,皆悬倭旗。无故易徽帜为白日,宜有今日。国亡在旦暮,而无奈何,求免于鲁连之讥,得乎”。5月21日,记“作《勉国人歌》一首”。此歌载于《量守庐诗钞》:

嗟我兄弟,邦人诸友兮,急起逐倭奴。前进有尺却无寸兮,存亡于此区。四百兆人宁斗而死兮,不忍见华夏之为墟!寒心孤立兮,谁助予?神道不足凭兮,公理亦已诬。雪我失琉球以来之深耻兮,舍力战岂有他途?赫赫先圣在天临睨兮,嘉我众有若貔貙。行行各努力兮,一何壮乎!行行各努力兮,一何壮乎!

1931年“九一八”事变,先生《寄勤闲室日记》9月20日记“突闻十八夕十九晨辽东倭警,眦裂血沸,悲愤难宣”。是日,先生作《闻警》诗云:“早知国将亡,不谓身真遇。辽海云万重,无翼难飞赴。”事变周年,先生又作《书愤》诗,句谓:“恸哭秋风又一年,谁令辽海陷腥膻?力微难挽沈渊日,劫尽真逢倚杵天。”1932年,淞沪会战,季刚先生虽避寇旧京,但关心国事。先生《避寇日记》2月21日记“读报,知我军大捷于上海,甚慰”,2月24日记“阅报,知我军连捷,杀倭子数千,洵快事也”,2月26日记“见晚报,差解忧怀”,3月2日记“闻上海我军退昆山之报,为之怆然不怿”。等等。

先生敢于议论国事。《寄勤闲室日记》1933年4月30日记“汪兆铭近有老话一篇登诸报。其警句曰‘因为不能战,所以抵抗;因为不能和,所以交涉。政府不是不和不战,而是抵抗与交涉并行。’应诘之曰:‘抵抗即难成交涉,交涉又何须抵抗?真抵抗即是战,真交涉即是和,政府欲避不战不和之名,而为且战且和之计,外不能欺强虏也,所欺未知为谁?有前死一尺,无后退一寸,愿以告言抵抗者;命之罔极,亦云亡矣,愿以告言交涉者。’”先生素有民族气节,但对当局也有清醒的认识。5月26日,先生记“当思谨言,彼丧权辱国于外,必且取威于内”。果如所料,张继之流还是以先生与日本学者偶有学术交往为借口,真是“欲加之罪,何患无辞”了。

生活点滴

黄季刚先生有登临之兴,口腹之欲,脾气颇坏,性情殊乖,其生活情状每为人所乐道或诟病。其实,使酒骂座,乃至吃喝嫖赌之事,他的《日记》里都如实记载,也可窥见时代风气,有异于今日者。这里,就几件不甚为人注意的事情略作说明。

先生极爱看戏。比如梅兰芳先生演出。先生《癸丑日记》1912年7月15日记在北京“始见梅兰芳,色艺当与贾璧云相等”;其后在上海,9月20日、27日,又看梅剧。11月10日,“梅郎戏极佳”;11月19日、24日连看梅剧。1932年,先生避寇至京,《避寇日记》记3月5日,4月8日,又看梅剧。1934年在南京,《量守庐日记》2月19日记“允诚约往励志社看梅兰芳演剧。歌声清远婉约,虽韩娥、謇姐不是过矣”。先生因作《别梅兰芳》诗云:“拂衣归去自由身,梦里犹憎九陌尘。引我空桑三宿感,梅郎毕竟是佳人。”

先生书法颇深,爱畜字画。比如徐悲鸿、齐白石所作。1932年,先生至京,《避寇日记》3月8日记“午诣玉华台,汤锡予招饮……坐间晤步曾、徐悲鸿及凌君,久谈”。3月12日,“遂乘其(溥泉)车至硕公处夕食,同座谢寿康、徐悲鸿、陈垣、杨仲子”。先生南还,《寄勤闲室日记》9月6日记“趋徐悲鸿家,承其当面画碧桃便面见贻”。便面者,扇面也。11日,“徐悲鸿夫妻来”。1934年,季刚先生《量守庐日记》记1月6日,在南京太平门内蓝家庄九华村西买宅基地一亩,3月22日新宅动工,6月14日验收,总费七千四百元,取陶渊明诗“量力守故辙”意,命曰“量守庐”,6月26日迁入。7月6日,“与旭初信,嘱作《量守庐图》并代求(太炎)先生撰记,书讫,装为横幅”。1935年4月2日,先生五十初度,“朱心佛来,送齐白石(璜)所画《量守庐图》,此最佳礼品也”。4月12日,“齐白石璜为作《量守庐图》(值五十元,朱心佛所送)装成,悬之客次”。不半年,先生遽归道山,此图今不知所在矣。

先生素爱麻将。日记记“手谈”多多。余作《徐行可与黄季刚》,谈及先生交游,“饮酒赋诗,甚至‘手谈’(赌戏,不过文士雅玩而已)”。有读者告以“手谈”谓围棋,余非不知,只是觉得季刚先生的“手谈”或尚别有所指。先生《六祝斋日记》1922年1月15日记“梅僧、孝先、蔚农来,手谈殊乐”,次日,“甫起,若夔即来;顷之,梅僧、孝先来,遂手谈至夜”,都是四人成局。4月26日,“孝先来欲手谈,乏人不能成局”,若是围棋,二人即可矣,何曰“乏人”?二人“手谈”,是为围棋;四人“手谈”,今据荀慧生先生《小留香馆日记》所记,当指麻将,亦称“看竹”或“竹戏”。季刚先生好赌,先生《日记》时时记之,常自责,又不能自戒。所与赌者,多名流,中央及金陵大学之同事教授常参与,亦可见一时之风尚也。

戴建华

发表评论