关键词:

侯德云:笔记小说是中国古典文学的一个分支,流脉非常清晰,直到今日,它也还是耀眼的存在。但仅仅认识到这一点,显得过于笼统。我们最好再细化一下,把这一词组剖为两半,一半是“笔记”,一半是“小说”,拿显微镜看看,它们在源头上的含义是什么。先谈“笔记”。先贤认为,笔记是中国古代记录史学的一种文体,是随笔记录的野史,形式随便,诸如见闻杂录、考订辩证之类,都可归入。显然,这跟汉朝设立的官职“掌故”有关。大致可以说,笔记是“掌故”们的随笔所记。因“掌故”跟史官职责相仿,但偏向于“名流燕谈”的琐碎言语,故而视为野史。我们今天所说的掌故,其实就是野史的代名词。再论“小说”。这两个我们非常熟悉的字,在中文典籍中,最早见于《庄子·外物》,“饰小说以干县令”,是指琐屑之言,非道术所在。到汉代,连“小说家”的称呼也有了。班固《汉书·艺文志》:“小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语、道听途说之所造也。”“稗官”二字,通常解释为小官,地位显然要低于“掌故”。大概就是因为人微言轻的缘故,班固对小说家颇为不屑,将他们列为诸子十家的最后一家,位于“可观者九家之外”。这样说来,“笔记”与“小说”,两者虽有含义重合的一面,但后者也有越界的一面。街谈巷语,哪能出口便是掌故?怕是连装疯卖傻、撒泼骂娘也是有的。

桫椤:很高兴能跟侯老师聊聊笔记小说,您是这方面的行家,我这几年关注网络文学多一些,这个领域似乎跟笔记小说正相反:从篇幅而论,笔记小说都比较短,但是网络文学则是超长篇幅,把这两种完全不同的文体放在一起进行比较也没什么意义——但越是没意义的地方也可能很有趣:比如,网络小说天马行空,完全是虚构的,读者并不关心它的艺术真实性,一边骂着“胡编乱造”一边看得津津有味,读写双方都知道这是一种游戏。假如从这个角度去观察笔记小说,我们会发现,笔记小说有一种“求实”的野心,即它的故事总是想找到一点材料上的根据。

您将笔记小说拆成“笔记”和“小说”,从源头上找到了理解这个文体的根本:与之相对应的“掌故”本身与史学和典籍相关,它是一种其来有自的“材料”,笔记是从中生发出来的;而“小说家”是那些收集“街谈巷语、道听途说”的“稗官”,他要记录的起码要有“街谈”“巷语”和“途说”作为依据。当然,我们也没法去考证“稗官”记录的这些是否真有来路,也不排除他假托是从哪听来的其实是他自己编的,但至少在表面上看来,他还是想通过找到某种根据来让人信服他讲的内容,这是典型的文学手法。所以,古代的笔记“掌故”与“小说”的差别,只在于它所根据的材料不同,“掌故”可能有文字记载,民间传说只在口头上。我们觉得“掌故”更可靠,是因为我们受到了书写权力的影响,但经它衍生出来的“笔记”可信性也未必有多高。

侯德云:刚才我把笔记小说拆开了说,现在我再把它们合起来,看看又是怎样一副面目。我手里存有一套上海古籍出版社出版的“历代笔记小说大观”丛书,从汉魏六朝到唐五代,到宋元,再到明清,洋洋洒洒十九卷,每卷六十到八十万字,收录古典笔记小说二百余种。这部丛书有一篇刊在卷首的《出版说明》,为笔记小说下了这样一个定义:“泛指一切用文言文写的志怪、传奇、杂录、琐闻、传记、随笔之类的著作,内容广泛驳杂,举凡天文地理、朝章国典、草木虫鱼、风俗民情、学术考证、鬼怪神仙、艳情传奇、笑话奇谈、逸事琐闻等等。”这个定义,宽泛得不得了,跟今天的小说概念很远。这类作品,若是在汉代,只能制成高度为一尺的“短书”,而儒家经典,一律被制成两尺四寸,两者相比,尊卑一目了然。

桫椤:一个概念的形成,大多数时候是一个语义窄化的过程,广义到狭义、宽泛到精准;它既反映着事物本身的发展过程,也意味着我们对事物及其发展过程的认识越来越清晰。现在我们谈论小说这个文体,其内在的规范与古代大不同,职官所“掌”之“故”和稗官所录的“谈、议、说”,有可能与后世小说相似,是有人物、有情节的故事;也有可能是对驳杂的知识、生活现象等的记录,这类文章现在已经被排除在小说乃至文学之外了。

中国文学清晰的文体意识是文学自觉的重要体现,大概发生在魏晋南北朝时期,在这之前,各文体基本上是混沌状态,包括“文史不分家”这种状态的形成,也跟文体意识不清有关系。至于您说到的笔记小说与儒家经典相比,表面上看是两类文体的尊卑,背后牵扯着的仍然是社会的权力结构导致的对审美方式的高下判断,同样是文人创作,包括笔记小说在内的小说无疑面向个体审美和私人化生活,儒家经典则是文人的公共叙事,是庙堂的东西,所谓“诗庄词媚”也可以拿来类比这种差异,传统社会强烈的正统意识自然会导致这种差异性。

侯德云:我把笔记小说分为两种,文言笔记小说和白话笔记小说。两者之间有明显的代沟。举例说,林语堂、周作人、梁实秋等民国文士的随笔,走的是晚明小品的路子,也就是文言笔记小说的路子,但用当代的小说观念去衡量,从他们的作品中你很难找出几篇真正的小说。

桫椤:将文体的变化与语言的变化统一起来,是做文学史的正途。但更深一步讲,笔记小说中“文言”和“白话”的区分又不能简单以“五四”新文化运动后的语言变化为标准,实际上它们各自自成系统。中国文学中的“白话小说”并非始自现代白话文运动,而最早从唐代就产生了,古白话在传奇和后来的话本、杂剧、诸宫调中有广泛的应用。其“白话”之“白”指的是口语,不是佶屈聱牙的书面语。所以,严格来讲,“白话笔记小说”对应的是您上文讲过的“笔记小说”中的“小说”部分,而不是“笔记”部分。

上述民国文士的随笔是晚明小品的路子,我同意您这个观点,但我不太能认同将晚明小品对接到文言笔记小说的传统中来。晚明小品是文人创作,归入文言写作是合适的,但基本与“笔记小说”中的那个“笔记”无关;用现在的标准去衡量,它的小说特征也不典型,大多是极具性灵的生活化、个人化的抒情、议论或记述,所以归到散文里面更合适。

侯德云:文言笔记小说也不都是记人叙事,也包括写景抒情、说理志异等诸多层面的笔墨,晚明小品涵盖了记传、论说、序跋、书简等等内容,因其独抒性灵、文字从容,进而成为现代小品文的滥觞。我对笔记小说情有独钟,便是始于晚明小品。上面说到的那套“历代笔记小说大观”,是1999年出版的,我几乎是在第一时间购买了这套丛书。这至少说明,二十年前,我对笔记小说已经喜欢到发烧的程度。但我从不太在乎作品的具体内容。是否志怪,是否传奇,是否清谈,一概不放在心上。我注重它们的叙事方式,注重那种“随笔记录”感。

汪曾祺先生说:“中国人必须接受中国传统思想和文化的影响。”作为一个中国人,不接受中国传统思想和文化的影响,简直是不可想象的。换个角度说,我是一个文学爱好者,叫作家也行,不管是爱好者还是作家,这辈子必须要做到的一件事,就是找到属于自己的叙事方式。我早年也曾到现代派作品去寻找,到翻译作品去寻找,可是很遗憾,我找不到。回头到古典笔记小说中寻找,很快就找到了。从气质上说,我更愿意把自己看做是一个随笔作家,尽管我也写过不少小说,但那种随笔气息,在我的小说中随处可见。

桫椤:我读过您的作品,有两篇印象深刻,一篇《炊烟》,好像是这个题目,用一个精神病人的视角写一个杀人的故事;还有一篇《爸爸的味道》,讲一个失去爸爸的男孩的故事。您自谦为“随笔作家”,实际上您是不折不扣、中规中矩的小说家。但看得出来,您的叙事深受传统笔记小说的影响,一方面像《炊烟》中对时间的流逝、对爱情这些重大的命题进行的非常随兴的表达,就是写随笔的气息;另一方面,更重要的是您抓住了笔记小说的神韵。那个失去爸爸的男孩在见到母亲的男友的时候,趴在他身上闻了闻,说身上有一种味道。读到这里的时候,我们心下都有一种他是否识破了妈妈和男友的关系的揣测,这种臆想就是“街谈巷议”的东西。但没成想,男孩说是爸爸的味道,这个转折对于升华主题非常重要。正因为笔记小说来源于庙堂之外的传统文人趣味,所以它最“中国化”,从您的作品中,是能够看得出这种渊源的。

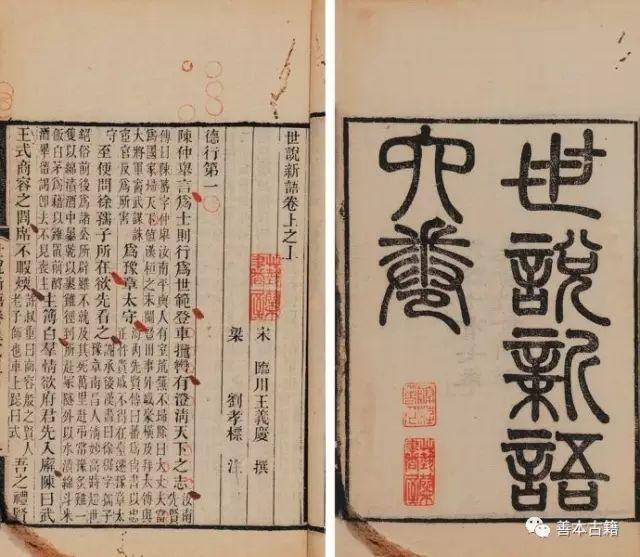

侯德云:谢谢桫椤老师夸奖。您提到的,是我的两篇微型小说,创作时间比较靠前,叙述还比较幼稚,现在有点羞于见到它们了。抛开这两篇作品不谈,我想把文言笔记小说的话题再稍微展开一点。我们通常把《世说新语》《太平广记》《容斋随笔》《阅微草堂笔记》《聊斋志异》等作品,看作是文言笔记小说的代表作。其中跟当代小说概念最为接近的,当属《聊斋志异》。毕飞宇的《小说课》,有一篇谈论蒲松龄的《促织》。这篇只有区区一千七百字的微型小说,把毕飞宇迷得不行不行的,他说:“在我的眼里,《促织》是一部伟大的史诗,作者所呈现出来的艺术才华足以和写《离骚》的屈原、写‘三吏’的杜甫、写《红楼梦》的曹雪芹比肩。我愿意发誓,我这样说是冷静而克制的。”这篇名为《看苍山绵延,听波涛汹涌》的评论,最骇人之处,还不是把蒲松龄推到与屈原、杜甫和曹雪芹并肩的地位,而是它用了接近原作八倍,也就是一万三千字左右的篇幅去为它点赞。我想,在微型小说的传承史上,这肯定是空前绚丽的一幕。

桫椤:按照上文您说过的“历代笔记小说大观”的标准,这几部古代典籍都可归入笔记小说无疑;如果把百科知识类的著作也算进去的话,张岱的《夜航船》应当也是。这当中的集大成者肯定是《聊斋志异》,这既与创作技法上所达到的艺术高度有关,也与其鲜明的批判现实的立场有关。经典作品能代代流传,一定是因为在每一个时代都会产生新的意义。毕飞宇对《促织》的解读,也是因为他在这篇小说中发现了他认为很重要的东西,所以他做了文本细读,逐字逐句去阐释蒲松龄这样写的意义何在;在最后,他由这篇小说谈到对中国古典文学的欣赏不能脱离中国文化背景,也是看到了当下的文学批评和研究“刻舟求剑”的谬误才有感而发的。《聊斋志异》的文学和文化经典的地位,是一代代普通和专业读者赋予的,毕飞宇的解读当也是其经典化过程中的一部分,这再一次表明:真正优秀的作品无关长短,只跟它的艺术品质和思想价值有关。像《世说新语》中的那些段子,无非就是现在一条微博的长度,但对人物性格的刻画方面绝对称得上经典佳作。

侯德云:您对《世说新语》的评价,我完全赞同。如果把话题拉进白话笔记小说范畴,我第一个要说的是汪曾祺。汪老为人为文,都有浓郁的随笔气息。他出过一本小书——《晚翠文谈新编》,是我的文学教科书。汪老自诉,《大淖记事》里边的景物、风俗,都是实录。这篇小说还有一个特点,前面三节,写的都是风土人情,第四节才出现人物,貌似比例失重。但写景写风俗,本来就是笔记小说的传统,在这里,用三节篇幅向传统表达一下敬意,我觉得完全可以。我以为汪老在1980年代以后创作的所有小说,都是笔记小说。汪老说他要像古人那样“造语平淡”,他说他“希望更多地看到这样的小说:明明白白,清清楚楚,干干净净”。直说就是,他想看到更多笔记小说。

桫椤:我没有专门研究过汪曾祺的创作,也没有全部读过他1980年代及以后的作品,所以不好评价。但我对汪老谈笔记小说的一篇文章有印象,为了这次对话我又从网上找了找,就是《读一本新笔记体小说》这篇,是为四位作家的笔记体小说合集写的序言。他在文中谈到:“读者接受这样的小说,也是对于这种精神(指现实主义精神)的要求。说得严重一点,是由于读者对于缺乏诚意的、浮华俗艳的小说的反感。笔记体小说所贵的是诚恳、亲切、平易、朴实。”这段话与您提到的汪老的意见是一致的。汪老曾谈到小说最重要的是思想和语言,就汪老的主张来看,我认为,尽管汪老被称作“文体家”,但是与其说他希望看到更多的“笔记小说”,倒不如说他希望看到的是具有上述风格的小说。我们在中国小说史的范畴里观察,小说家的专业化影响了小说的表达,这其中西方小说技巧的引入是个转折点,这使中国的小说逐渐离开了笔记小说的随笔性、趣味性和传统审美,进入到一个以技巧为主的轨道上,当代小说家主要在琢磨各种高级的技巧,这个方向应该是与汪老的期待相左的。

侯德云:西方小说技巧的引入,改变了中国小说的传统。的确是这样。不过好在,时至今日,笔记小说的脉流还在,依然闪闪发光。当代笔记小说大家,阿城算一个。他的《棋王》《树王》《孩子王》,我们耳熟能详。他还写过一些短小的笔记小说,《大风》《成长》《旧书》等等,都堪称精品力作。在这里我想谈谈他的《会餐》。此篇长度不到《促织》两倍,只有三千三百字,只能说是一篇较长的微型小说。我为它写过一篇评论——《活生生一群嘴脸》,对阿城的写人功夫,表达了钦佩之意。他在那么短的篇幅里边,写了上级的干部、队长、队里的老人、知青、本地青年,还有妇女和儿童,一幅群像,个个栩栩如生。以这篇小说为佐证,我可以大胆地说,从文言笔记小说,到白话笔记小说,走的是一条窄路,把写人的那部分继承下来,其余的全部删掉。古人在笔记小说里,可以为写吃而写吃,当代就不可以。当代当然也可以写吃,但写吃不是目的,目的是写人。阿城的小说,写吃的篇目很多,《棋王》里写,《树王》里写,《孩子王》里也写,这篇《会餐》,更是从头到尾,围绕着吃来写,但目的都是写人。

桫椤:这首先是一个文体演化的问题,古代小说与现代小说的文体规范差别很大,笔记小说也是一个被“追溯”的命名,但我们既然将它归到“小说”序列里,不由自主会用小说的标准来衡量它,这也是整个社会的文学观念变化引起的,但二者实难进行对比。再深一步说,从古代到现在,小说的路为何会越走越窄?我想这也跟文学自身的社会功能相关,比如古代笔记小说中有以自然风光、典章制度、百科知识等为主的作品,进入到现代,这些内容已经另有文体来呈现,文学的主要功能就窄化为用形象化的语言表达人的情感体验和审美感受,人当然会成为文学的主角。这种变化也可能与社会分工细化有关,这也无所谓进步或者退步,是社会变迁得到了文学的反映。

侯德云:还有一个阿成,是我们东北的,也是笔记小说大家。他的《年关六赋》《安重根击毙伊藤博文》《赵一曼女士》《东北吉普赛》,都是我爱不释手的作品。他的一些篇幅短小的笔记小说,是我经常谈论的对象,比如《刀削面》《早春饭摊》《箫声》等等。拙著《伴我半生:一个人的微阅读》,就收录了两篇关于阿成作品的评论。在笔记小说的元素之外,他还有让我喜欢的一点,语言的东北味。我也是东北人嘛。大连与哈尔滨,相距九百三十多公里,说近也不算太近,但两地的语言体系有相通相应的一面。另外在江浙一带,我熟悉的文友当中,也有不少笔记小说的高手,比如江苏的相裕亭和浙江的谢志强,这二位近年来无论是创作数量还是质量,都令人刮目相看。

桫椤:改革开放以后,笔记小说被“复活”了,东北当然是重镇,其他地方的优秀作家也是灿若星河,就我了解的还有东北的于德北,江苏的苏北,河北的李永生,山东人但在北京生活的王培静等等,这是一个庞大的优秀写作群体。笔记小说兴盛的主要原因,我认为有两点:一是从内因上看,日常生活的审美化从根本上为笔记小说准备好了土壤和养料;二是从外因上看,网络阅读的普及为笔记小说的流行创造了条件,笔记小说大都篇幅短小,更适合“读屏”的阅读方式。

侯德云:我心目中理想的笔记小说是这样:它的叙述要有古典笔记的美学趣味,说白了就是要有随笔的笔意,像章太炎所说的“起止自在,无首尾呼应之式”,也像苏东坡所说的“吾文如万斛泉源,不择地而出……常行于所当行,常止于不可不止。文理自然,姿态横生”。这是其一。其二,它必须以“人”为中心,无违于当代小说观念。我想,一个写作者,只要喝得下这两杯酒,就一定会成为一个出色的笔记小说家。

桫椤:就像您的创作一样,笔记小说是丰饶的中国社会生活滋养出来的文体,有着久远的中国传统,天然带有中华文化的美学特质,说它是中国文学特有的样式也不为过。所以,从审美韵味上,具有文人情趣的那种美学质感是它很重要的特色。笔记小说一般都篇幅短小,但篇幅短小的小说就一定是笔记小说吗?不一定,我觉得区分的标准就是要看它是否具有笔记小说特有的美学韵味。从主题上讲,笔记小说常常是方寸世界里见大千;而从创作角度讲,是戴着镣铐跳舞,所以写好殊为不易,但这也更增加了创作的乐趣。我和您一样,盼着有更多作家投入到这个领域里来,在新的媒介环境下创作出更多为读者喜闻乐见的作品。

对谈者简介:

侯德云,中国作家协会会员,辽宁省文艺评论家协会理事,大连市作家协会副主席。出版《天鼓:从甲午战争到戊戌变法》《寂寞的书》《那时候我们长尾巴》《谁能注视我一生》等随笔、小说集十五部,多篇作品被《小说选刊》《中华文学选刊》等刊转载。

桫椤,中国作家协会会员,中国文艺评论家协会会员,从事文学批评和网络文艺评论工作,现为河北省作家协会文学院研究员。评论文章见于《人民日报》《光明日报》《文艺报》等报刊,出版评论集《阅读的隐喻》《网络文学:观察、理解与评价》等,获第二届孙犁文学奖、《人民文学》近作短评奖、第六届《芳草》文学奖、第六届诗探索·中国诗歌发现奖。

发表评论