作为现存最早着録小说的书目文献,《汉书·艺文志》无疑是中国古代小说最基本的“法典”。它对小说概念的界定、小说价值与地位的评估以及小说文本的确认等诸多方面,一直影响着古代的小说观念与小说生产。降及清修《四库全书总目》,我们仍然能够看到《汉书·艺文志》的遗响。

这样一部反映中国小说原貌与主流小说观念的书目,理应在古代小说研究方面拥有足够的话语权。20世纪以来,在中国文论研究集体患上“失语症”的大环境下,小说理论研究难以独善其身,包括《汉书·艺文志》在内的小说目録总体处于“失位”的状态。

现代小说观念与小说理论移植于西方,与《汉书·艺文志》对小说的理解存在较大差异,因此今人大多不愿承认《汉书·艺文志》所録小说为小说。加上《汉书·艺文志》所録小说基本上名存实亡,今人无从窥其堂奥,于是这部本应成为评量中国传统小说准则的史志目録,逐渐被世人遗忘。它给古代小说研究留下的遗产,除了后人据此生造的作为现代小说参照物的“目録学小说”这个概念,似乎再难发现可以利用的价值。

然而《汉书·艺文志》所録小说毕竟属于历史存在,不会随着时代变迁而改变它的属性。在汉人的观念里,这种文献就叫做“小说”。无论今人是否承认其为小说,此类文献作为“小说”被着録、被认可甚至被仿作了上千年,这是无法抹杀的历史事实。

我们认为,《汉书·艺文志》所録小说及其体现出来的小说观念,是中国小说古今演变的逻辑起点。

本章将首先回到汉代的历史语境,剖析《汉书·艺文志》“小说家”的命名立意;再结合传世文献与出土文献,还原《汉书·艺文志》所録小说的本真面目;最后再综合各种因素,论述《汉书·艺文志》“小说家”的文类属性与文体特征。

《汉书·艺文志》“小说家”的产生出于“辨章学术,考镜源流”的需要,这种分类思想始自刘向、刘歆父子对书籍的分类整理。

刘向校理群书时,为每书撰写叙録,叙述学术源流,辨别书籍真伪。阮孝绪云:“昔刘向校书,辄为一録,论其指归,辨其讹谬,随竟奏上,皆载本书。”

刘向的校理以学术思想为依据,按照学说体系编定群籍。余嘉锡云:“刘向校书,合中外之本,辨其某家之学,出于某子,某篇之简,应入某书。遂删除重复,别行编次,定着为若干篇。……盖因其学以类其书,因其书以传其人,犹之后人为先贤编所著书大全集之类耳。”刘向的校理以学术思想为依据,按照学说体系编定群籍。余嘉锡云:“刘向校书,合中外之本,辨其某家之学,出于某子,某篇之简,应入某书。遂删除重复,别行编次,定着为若干篇。……盖因其学以类其书,因其书以传其人,犹之后人为先贤编所著书大全集之类耳。”

刘向又将所有叙録结集成书,是为《别録》。

刘歆以《别録》为基础总括群篇,撮其指要,撰成《七略》。姚名达认为《七略》开启了古代的图书分类,他以《汉书》卷三十六载刘歆“复领《五经》,卒父前业,乃集《六艺》群书,种别为《七略》”为据,认为“所谓种别者,即依书之种类而分别之”,故《七略》为图书分类之始。了古代的图书分类,他以《汉书》卷三十六载刘歆“复领《五经》,卒父前业,乃集《六艺》群书,种别为《七略》”为据,认为“所谓种别者,即依书之种类而分别之”,故《七略》为图书分类之始。《七略》的分类标准较为驳杂,但总体上仍然以学术性质与思想派别为标凖。

班固删节《七略》旧文,参以己意,略加注释,遂成《汉书·艺文志》。其中“诸子”一略,包括儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、小说家共十家。

“诸子略”的设立,是典型的学术系统分类。班固认为,儒、道等九家的学术思想出于王官,“皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方,是以九家之术蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯……若能修六艺之术,而观此九家之言,舍短取长,则可以通万方之略矣”“诸子略”的设立,是典型的学术系统分类。班固认为,儒、道等九家的学术思想出于王官,“皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方,是以九家之术蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯……若能修六艺之术,而观此九家之言,舍短取长,则可以通万方之略矣”;而小说家“盖出于稗官,街谈巷语、道听途说者之所造也。……闾里小知者之所及,亦使缀不忘。如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也”;而小说家“盖出于稗官,街谈巷语、道听途说者之所造也。……闾里小知者之所及,亦使缀不忘。如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也”。

学术渊源不同,价值地位也存在巨大差别。关于小说家的设立,吕思勉的解释较为通俗,他说:“盖九流之学,源远流长,而小说则民间有思想、习世故者之所为;当时平民,不讲学术,故虽偶有一得,初不能相与讲明,逐渐改正,以蕲进于高深;亦不能同条共贯,有始有卒,以自成一统系;故其说蒙小之名,而其书乃特多。”

吕思勉进而指出,小说家之所以位列诸子之末,是因为“徒能为小说家言者,则不能如苏秦之遍说六国,孟子之传食诸侯;但能饰辞以干县令,如后世求仕于郡县者之所为而已。”吕思勉进而指出,小说家之所以位列诸子之末,是因为“徒能为小说家言者,则不能如苏秦之遍说六国,孟子之传食诸侯;但能饰辞以干县令,如后世求仕于郡县者之所为而已。”

然则“小说”一词究竟有何含义?班固为何要以“小说”之名为学术派别立目?这两个问题看似寻常,却都有深研的必要。

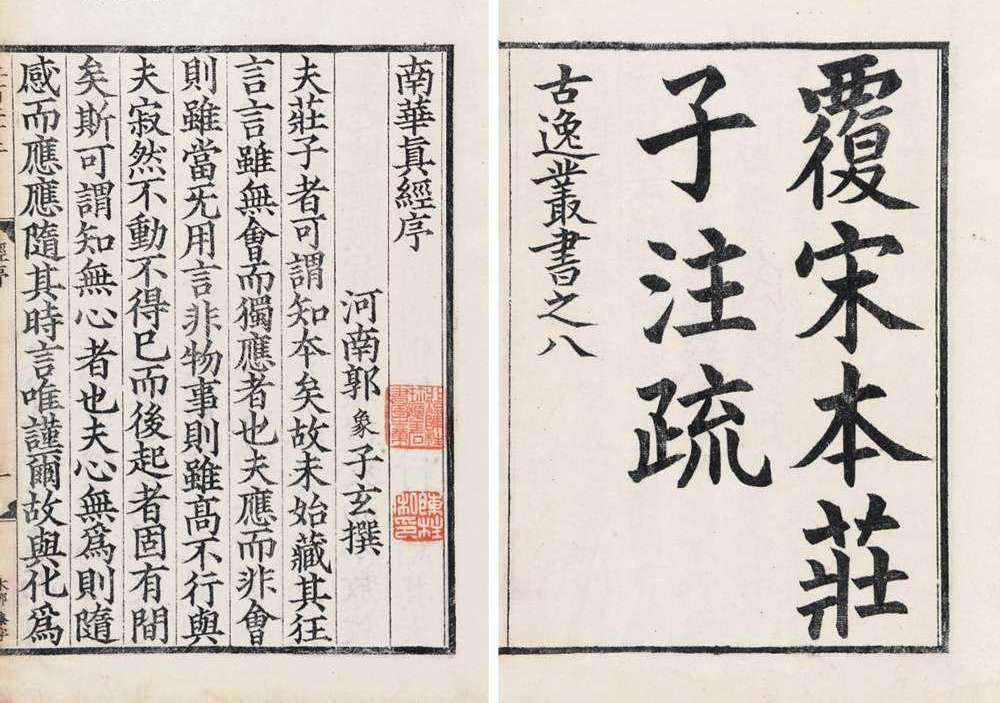

“小说”一词,较早见于《庄子·外物》:

任公子为大钩巨缁,五十犗以为饵,蹲乎会稽,投竿东海,旦旦而钓,期年不得鱼。已而大鱼食之,牵巨钩,錎没而下,鹜扬而奋鬐,白波若山,海水震荡,声侔鬼神,惮赫千里。任公子得若鱼,离而腊之,自制河以东,苍梧以北,莫不厌若鱼者。已而后世辁才讽说之徒,皆惊而相告也。

夫揭竿累,趣灌渎,守鲵鲋,其于得大鱼难矣;饰小说以干县令,其于大达亦远矣。是以未尝闻任氏之风俗,其不可与经于世亦远矣。夫揭竿累,趣灌渎,守鲵鲋,其于得大鱼难矣;饰小说以干县令,其于大达亦远矣。是以未尝闻任氏之风俗,其不可与经于世亦远矣。

庄子此文属诸子常用的“譬论”,即以“钓鱼”譬“得道”——“鲵鲋”譬“小道”,“大鱼”譬“至道”。

经世之才高瞻远瞩,深谋远虑,故能于东海之中钓得大鱼,即“至道”;轻浮之徒只会讽诵词说,只能于沟渠中钓得鲵鲋,即“小道”。由沟渠中不可求得大鱼的小道理,庄子又引申出了“饰小说以干县令,其于大达亦远矣”的大道理,即成玄英云“夫修饰小行,矜持言说,以求高名令闻者,必不能大通于至道”经世之才高瞻远瞩,深谋远虑,故能于东海之中钓得大鱼,即“至道”;轻浮之徒只会讽诵词说,只能于沟渠中钓得鲵鲋,即“小道”。由沟渠中不可求得大鱼的小道理,庄子又引申出了“饰小说以干县令,其于大达亦远矣”的大道理,即成玄英云“夫修饰小行,矜持言说,以求高名令闻者,必不能大通于至道”。

庄子所言“小说”意有所指——不通“至道”的学说即为“小说”。其与“大达”对举,价值判断的意涵非常明显,“大达”既为“至道”,“小说”便成“小道”。

《论语》云:“子夏曰:‘虽小道,必有可观者焉,致远恐泥,是以君子不为也。’正义曰:此章勉人学,为大道正典也。小道谓异端之说,百家语也。虽曰小道,亦必有小理可观览者焉,然致远经久,则恐泥难不通,是以君子不学也。”《论语》云:“子夏曰:‘虽小道,必有可观者焉,致远恐泥,是以君子不为也。’正义曰:此章勉人学,为大道正典也。小道谓异端之说,百家语也。虽曰小道,亦必有小理可观览者焉,然致远经久,则恐泥难不通,是以君子不学也。”

可见在儒家看来,“小道”亦指与己意不合的“异端之说”“百家语”,虽肯定其“必有小理可观览”,但也不讳言“君子不学”。

自汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”以后,“小说”几乎成为不本儒家经典学说的代名词。《汉书•宣元六王传》载,东平王刘宇上疏求皇帝赐予诸子书,大将军王凤认为不可,奏称:“《五经》圣人所制,万事靡不毕载。王审乐道,傅相皆儒者,旦夕讲诵,足以正虞意。夫小辩破义,小道不通,致远恐泥,皆不足以留意。”自汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”以后,“小说”几乎成为不本儒家经典学说的代名词。《汉书•宣元六王传》载,东平王刘宇上疏求皇帝赐予诸子书,大将军王凤认为不可,奏称:“《五经》圣人所制,万事靡不毕载。王审乐道,傅相皆儒者,旦夕讲诵,足以正虞意。夫小辩破义,小道不通,致远恐泥,皆不足以留意。”

王凤虽未明言“小说”,但他所言“小道”“小辩”与《五经》相对,正泛指包括“小说”在内的诸子学说。

后汉徐干《中论》提出,人君之大患莫过于“详于小事而略于大道,察其近物而闇于远图”,所谓“详于小事”“察于近物”者,便包括“口给乎辩慧切对之辞,心通乎短言小说之文”后汉徐干《中论》提出,人君之大患莫过于“详于小事而略于大道,察其近物而闇于远图”,所谓“详于小事”“察于近物”者,便包括“口给乎辩慧切对之辞,心通乎短言小说之文”。徐干所言“小说”,即指远离治国大略的街谈巷语、道听途说。

晋郭璞认为《尔雅》“犹未详备,并多纷谬,有所漏略”晋郭璞认为《尔雅》“犹未详备,并多纷谬,有所漏略”,于是“缀集异闻,会稡旧说,考方国之语,采謡俗之志,错综樊孙,博关群言”,于是“缀集异闻,会稡旧说,考方国之语,采謡俗之志,错综樊孙,博关群言”。刑昺疏云:“群言,谓子史及小说也,言非但援引六经,亦博通此子史等以为注说也。”。刑昺疏云:“群言,谓子史及小说也,言非但援引六经,亦博通此子史等以为注说也。”

刑昺所言“小说”,同样与“六经”相对,指“异闻”“旧说”及“方国之语”“謡俗之志”之类。以“小说家”称引文献类目,并非班固首创,至少桓谭已着先鞭;且班固对“小说家”的界说,几乎未脱桓谭窠臼,故要明确《汉志》“小说家”的内涵,先要了解桓谭对“小说家”的认识。

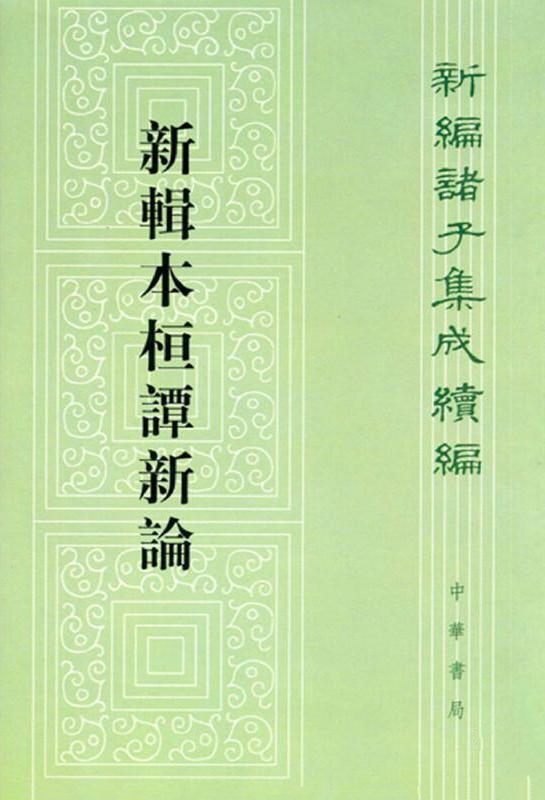

桓谭《新论》云:“若其小说家,合丛残小语,近取譬论,以作短书,治身理家,有可观之辞。”桓谭《新论》云:“若其小说家,合丛残小语,近取譬论,以作短书,治身理家,有可观之辞。”

除了从理论上总结“小说家”的形式与价值,桓谭还以实例为证,进一步明确了“小说家”的内涵:“庄周寓言,乃云尧问孔子;《淮南子》云共工争帝,地维絶,亦皆为妄作。故世人多云短书不可用,然论天间莫明于圣人,庄周等虽虚诞,故当采其善,何云尽弃耶?”除了从理论上总结“小说家”的形式与价值,桓谭还以实例为证,进一步明确了“小说家”的内涵:“庄周寓言,乃云尧问孔子;《淮南子》云共工争帝,地维絶,亦皆为妄作。故世人多云短书不可用,然论天间莫明于圣人,庄周等虽虚诞,故当采其善,何云尽弃耶?”

桓谭认为,《庄子》中“尧问孔子”之类寓言与《淮南子》中“共工争帝”之类神话皆不本经传,乃虚诞妄作,故皆属短书,即小说也。然此类文献亦有可观之处,不可尽弃。

桓谭对“小说家”的理解,乃其学术立场使然。《后汉书·桓谭传》言桓谭“博学多通,遍习五经,皆训诂大义,不为章句”桓谭对“小说家”的理解,乃其学术立场使然。《后汉书·桓谭传》言桓谭“博学多通,遍习五经,皆训诂大义,不为章句”。世祖时,桓谭官拜议郎给事中,上疏力陈时政,其学术立场于此可见一斑:

凡人情忽于见事,而贵于异闻。观先王之所记述,咸以仁义正道为本,非有奇怪虚诞之事。盖天道性命,圣人所难言也,自子贡以下,不得而闻,况后世浅儒能通之乎?今诸巧慧小才伎数之人,增益图书,矫称谶记。(李贤注:伎,谓方技医方之人家也;数,谓数术明堂羲和史卜之官也;图书,即谶纬符命之类也。)以欺惑贪邪,诖误人主,焉可不抑远之哉?

臣谭伏闻陛下穷折方士黄白之术,甚为明矣,而乃欲听纳谶记,又何误也。其事虽有时合,譬犹卜数只偶之类(李贤注:言偶中也。)陛下宜垂明听,发圣意,屏群小之曲说,述五经之正义,略雷同之俗语,详通人之雅谋。臣谭伏闻陛下穷折方士黄白之术,甚为明矣,而乃欲听纳谶记,又何误也。其事虽有时合,譬犹卜数只偶之类(李贤注:言偶中也。)陛下宜垂明听,发圣意,屏群小之曲说,述五经之正义,略雷同之俗语,详通人之雅谋。

不难发现,桓谭固守儒家学说,以尊经明道为要务,谏言皇上远离黄白之术与谶纬之说。所言“巧慧小才伎数之人”,即方士与史卜之官,是“小说家”的主要来源;所言“群小之曲说”“雷同之俗语”,指“奇怪虚诞之事”,是“小说家”的主要内容。

桓谭要求皇上远离的,正是儒家强调的“君子不学”的“小道”,此一观念,又是汉人对“小说家”的普遍认识。

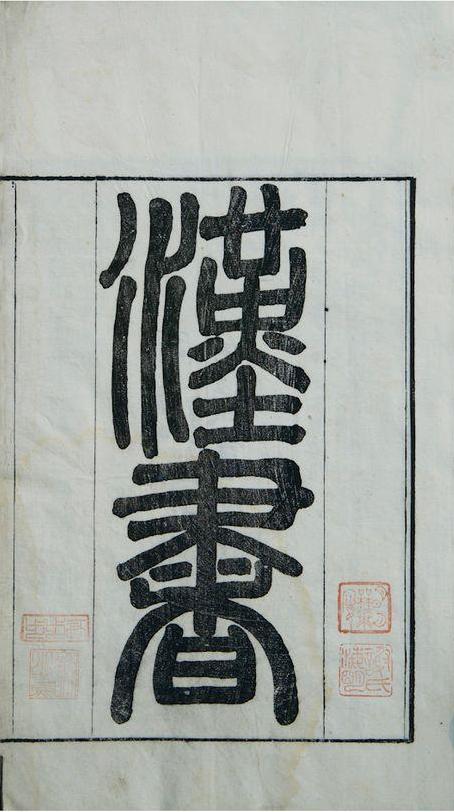

桓谭与扬雄过从甚密,服膺扬雄,曾言:“通才著书以百数,唯太史公为广大,余皆藂残小论,不能比之。子云所造《法言》《太玄》也,人贵所闻贱所见,故轻易之。若遇上好事,必以《太玄》次五经也。”桓谭与扬雄过从甚密,服膺扬雄,曾言:“通才著书以百数,唯太史公为广大,余皆藂残小论,不能比之。子云所造《法言》《太玄》也,人贵所闻贱所见,故轻易之。若遇上好事,必以《太玄》次五经也。”

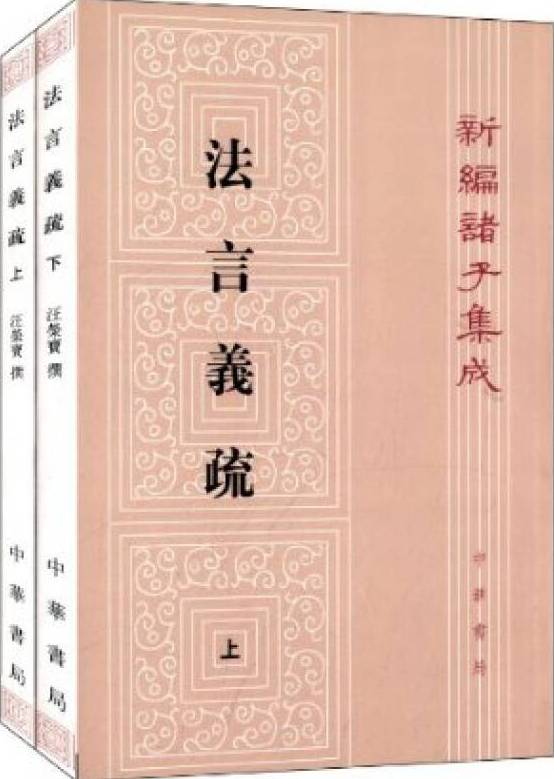

其持论以五经为本,视他说为“藂残小论”的立场,与扬雄几乎一致。扬雄《法言》云:“或问:五经有辩乎?曰:唯五经为辩。说天者莫辩乎《易》,说事者莫辩乎《书》,说体者莫辩乎《礼》,说志者莫辩乎《诗》,说理者莫辩乎《春秋》。舍斯辩亦小矣。”宋咸注曰:“舍五经皆小说也。”其持论以五经为本,视他说为“藂残小论”的立场,与扬雄几乎一致。扬雄《法言》云:“或问:五经有辩乎?曰:唯五经为辩。说天者莫辩乎《易》,说事者莫辩乎《书》,说体者莫辩乎《礼》,说志者莫辩乎《诗》,说理者莫辩乎《春秋》。舍斯辩亦小矣。”宋咸注曰:“舍五经皆小说也。”

所谓“藂残小论”即“丛残小语”,指不本经传的“街谈巷语”与“道听途说”,价值低下,时人视为“短书”。

王充《论衡·书解》云:“古今作书者非一,各穿凿失经之实,传违圣人之质,故谓之蕞残,比之玉屑。故曰:蕞残满车,不成为道;玉屑满箧,不成为宝。”《论衡·谢短》又云:“汉事未载于经,名为尺籍短书,比于小道,其能知,非儒者之贵也。”王充《论衡·书解》云:“古今作书者非一,各穿凿失经之实,传违圣人之质,故谓之蕞残,比之玉屑。故曰:蕞残满车,不成为道;玉屑满箧,不成为宝。”《论衡·谢短》又云:“汉事未载于经,名为尺籍短书,比于小道,其能知,非儒者之贵也。”

王充以“蕞残”“短书”指代“小说”,并非指小说书籍的形制短小,而是指此类文献内容穿凿失经,有违圣教。荀悦云“又有小说家者流,盖出于街谈巷议所造”王充以“蕞残”“短书”指代“小说”,并非指小说书籍的形制短小,而是指此类文献内容穿凿失经,有违圣教。荀悦云“又有小说家者流,盖出于街谈巷议所造”,则称得上是对桓谭、班固的附议。

作为一种学说或观点,“小说”是形而上、抽象的;作为学说或观点的表达,“小说”又是形而下、具体的,呈现为某种独特的载体。

周秦时期,“小说”一词主要指不合己意的学说或观点,立场不同,对象便各异;到了两汉时期,“小说”一词已有明确的指称对象,指那些不本经典、价值低下、品格卑微的书籍篇目,“小说”至此已成一个文类概念。

发表评论