晋室南渡之后,东晋士人谈玄说理的风气发生改变。西晋名士任情放达,始于正始与竹名士。

竹林名士多数身陷曹魏皇室与司马氏政权更迭的风波之中,加之晋室不以德立,让名教礼法成为空谈,他们由是而不拘名教,超脱礼法,常有怪诞行为。

尔后南渡,士人们偏安江左,见到世事动乱,王权更迭,世间万法的不确定性与不可靠性使得一切意义都被消解,于是他们选择在玄学之中寻求人生的精神依靠。

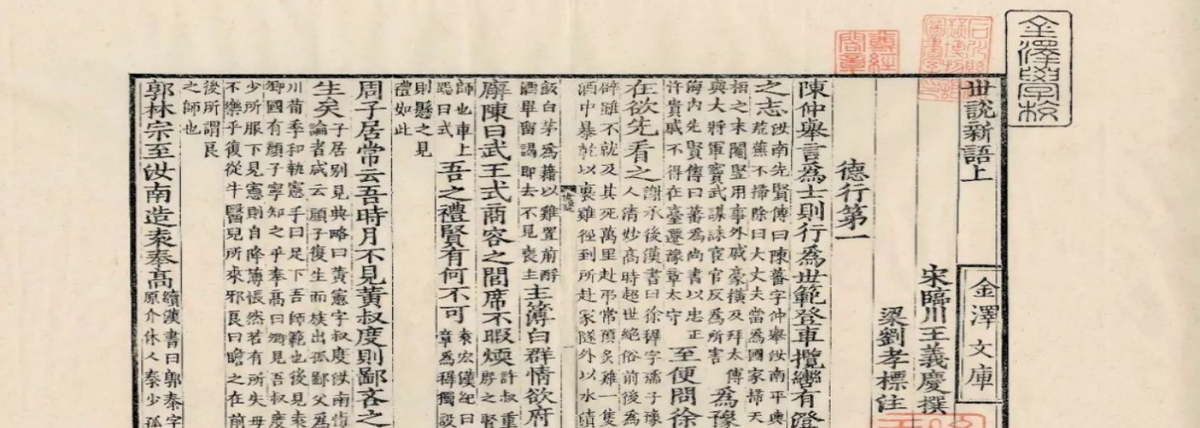

《世说新语》中记载了汉末魏晋年间的诸多逸事,从中可了解名士们丰富的精神内涵。他们热衷于清谈,所谈的玄理不止《老子》《庄子》《周易》,还包括佛学义理,其中主要以般若学为主。汤用彤先生的《汉魏两晋南北朝佛教史》中称 :“名僧名士之相结合,当滥觞于斯日。……夫《般若》理趣,同符《老子》《庄子》。

而名僧风格,酷肖清流,宜佛教玄风,大振于华夏也。”《世说新语》中所载名士名僧事迹繁多,可见名士名僧因为清谈之风而交游频繁,当时也出现了一种士僧合流的倾向。在这样的背景下,文学创作难免受到玄学之风的影响。名士们或寄情山水,或心太玄,山水诗与玄言诗的创作十分兴盛。故笔者试以《世说新语》中的名士名僧事迹为例,粗谈玄学与东晋南朝名士们文学创作的联系。

儒、释、道三教玄理在清谈中的融合

东晋名士尚谈理趣,儒、释、道三教的玄理都被纳入了清谈的范畴之中,且在这种玄谈的风气彼此交融。儒家经典自汉代设立五经博士以来,一直作为学术的主流而被推崇,道教与佛教的经典被名士们所接受,则是汉末之后的独特象。东汉之后,世事动乱,五斗米教与太平道教兴起,东晋名士中多有五斗米教信徒。

《世说新语》德行篇曰 :“王子敬病笃,道家上章,应首过,问子敬‘由来有何异同得失?’子敬云‘不觉有余事,惟忆与郗家婚。’“道家上章,应首过”句,由来则是五斗米道教用鬼道教民,生病时需要反省自己的过失,才能请走鬼神。余嘉锡先生的笺注引《晋安帝纪》曰 :“凝之事五斗米道。”当时,道教信徒名字中多带“之”字,如王羲之、王献之父子。

《世说新语》术解篇曰 :“郗愔信道甚精勤,常患腹内恶,诸医不可疗。……合一剂汤与之。

一服,即大下,去数段许纸如拳大 ;剖看,乃先所服符也。”郗愔信的就是天师道,靠饮用符水治病,因此才有“信道甚精勤”导致“腹内恶”的事情发生。故东晋的两大世族,琅琊王氏、高平郗氏都笃信道教,世家弟子尚且如此,民间风气亦可推知。名士们对道教的推崇并不意味着对佛教的全然反对。从郗愔服药一事可看出他对高僧于法开的礼遇。

佛教同样是在东汉末年开始发展,从《乳光经》传入中国起始,到东晋为止,佛经的翻译事业蓬勃发展。这个时期大量翻译了《般若经》,使得般若学一度成为当时的显学。《世说新语》中有记载的名僧基本都持诵《般若经》。

如康僧渊诵《放光经》《道行经》,支道林习《道经》,释道安讲大小品《般若经》,释慧远讲《般若经》。名士如郗超亦学习支道林的即色空义。由于《般若》谈菩提与空性,高妙超远,与《老子》《庄子》玄学相应而又不同,故其作当时兴起的学问,受到名士们的关注。《世说新语》文学篇云“提婆初至,为东亭第讲《阿毗昙》。始发讲,坐裁半,僧弥便云 :‘都已晓。’

即于坐分数四有意道人,更就余屋自讲。提婆讲竟,东亭问法冈道人曰 :‘弟子都未解,阿弥那得已解?所得云何?’曰 :‘大略全是,故当小未精核耳。’”在这里,“东亭”就是东亭侯王珣,王僧弥是他的弟弟王珉。王僧弥尚且能够解得《阿毗昙》的大略意义,琅琊王氏对佛教经意的理解可见一斑。

在当时崇尚清谈的风气下,士人们对知识渊博、通达法义的僧道尤为重视,故常与之交游探讨玄理,进而促进了儒释道三教理论在士子们精神上的融汇。在《世说新语》中,清谈的参与者为名士与名僧,二者在身份上出现了一种融合。名僧与名士畅谈法义,在行迹上也表现出一种类似于名士的放达,在谈玄论道时亦不拘泥于佛教一门,而是通达儒释道三门玄理,故而名僧亦有名士化的倾向。

《世说新语》文学篇云,“殷荆州曾问远公 :‘《易》以何为体?’答曰 :‘《易》以感为体。’殷曰 :‘铜山西崩,灵锺东应,便是《易》耶?’”殷仲堪用《易》之玄来问慧远法师,故知《易》也是清谈的一部分,且不局限于名士之间的清谈,名僧也会论《易》。

慧远法师用“感”来解释《易》的第一法义,因此殷仲堪用类似天人感应的异象来反问法师,这是不是《易》的体现。

玄学对山水诗及玄言诗创作的影响

《世说新语》中没有记载慧远法师的回答,但仍然可见名僧们对儒家经籍有着自己的见解。另一个具有代表性的是名僧支遁,《世说新语》中关于他的记载较多。《世说新语》轻诋篇中“王中郎与林公绝不相得。

王谓林公诡辩,林公道王云 :‘箸腻颜帢,翕布单衣,携左传,逐郑康成车后,问是何物尘垢囊?’”则说到支道林与王坦之向来关系不好,且轻诋篇中说过,王坦之写了《沙门不得为高士论》,因此支道林与其不善,很可能是因为王坦之更崇儒。支道林嘲讽其形象,认为王中郎是“尘垢囊”,语出《四十二章经》:“此是革囊盛众秽耳。”也就是说,其认为其皮囊污秽,不解大道。

支道林言辞犀利,赏誉篇、品藻篇中有多处写到支道林与王长史、孙兴公、谢安石等名士互相品评,其言语机警,与名士无二。名僧们了解儒道法义,名士们也注重佛道的玄理。《世说新语》文学篇曰“殷仲堪云 :‘三日不读《道德经》,便觉舌本间强。’”殷仲堪是东晋有名的儒将,其看《道德经》到了离开它就不能清谈,觉得言语鄙陋的地步。

同时,殷仲堪也研习佛理,他与慧远法师有交往。名士们不仅在清谈时讲论玄理,也由物而感,通过佛教造像说理。如言语篇曰“庾公常入佛图,见卧佛,曰 :‘此子疲于津梁。’于时以为名言”。卧佛图描绘的是佛入涅槃的景象,庾亮在看见卧佛以后,认为佛在度化世人时非常疲惫,以至于卧倒了。

东晋士人崇尚高妙玄理,因此尚玄谈,尊名僧,在文学创作上也出现了好玄理的趣味,产生了大量的玄言诗。罗宗强先生认为 :“如同他们在生活中以谈论佛理、谈玄表现着高雅情趣一样,他们也便在诗歌创作中以谈玄、谈佛理为高雅。

这就是这时玄言诗盛行的根本原因。玄言诗的写作,乃是实际生活中谈玄、谈佛理的一种方式。”相较于以往的诗歌题材。玄言诗在当时是一种较为新颖的题材,其的产生与儒释道三教结合的玄学内容紧密联系。正如后世禅僧借诗歌说偈子,名士名僧们也借玄言诗阐发玄理。支遁也是玄言诗的创作者之一。

他的《咏怀诗》曰 :傲兀乘尸素,日往复月旋。弱丧困风波,流浪逐物迁。中路高韵溢,窈窕钦重玄。

重玄在何许,采真游理间。苟简为我养,逍遥使我闲。寥亮心神莹,含虚映自然。亹亹沉情去,彩彩冲怀鲜。踟蹰观象物,未始见牛全。毛鳞有所贵,所贵在忘筌。其中,“尸素”“逍遥”“含虚”等词语皆典出《庄子》,这再次证明了名僧们对当时清谈所依的《老子》《庄子》《般若经》皆有研究,故而其诗中老庄色彩浓厚。东晋名士好游山水,寄情山水之间,其诗声色大开。

山水亦是诗人们创作的一个重要题材。有一类山水诗却是由山水入玄言的,借山水而观理,依山水而悟道。罗宗强先生提到,兰亭诗就是此类以山水谈玄理的代表。士人们在兰亭雅集,曲水流觞,借山水抒发人生感慨。谢安、孙绰皆有题为“兰亭诗”的作品,以及王羲之的《兰亭集序》皆为兰亭集会时创作,其旨皆在以山水观玄理,以诗文抒发人生感慨。

结语

玄学在东晋名士的精神生活中占有重要地位,且表现为儒释道三教思想的结合。东晋时期,清谈风气日益兴盛,般若学成为清谈的重要材料,到东晋末年,更是成为玄谈的主要素材。由于名士们对般若学倍加推崇,名僧们的地位也相当崇高。在《世说新语》中,名士名僧的言谈与行为具有类似性,名僧们有名士化的倾向。在这种崇玄的风气下,玄言诗的兴盛发展几乎成为必然,而且部分山水诗也带有谈玄的意味。这乃是东晋文学创作的一种独特现象。

参考文献

[1]杨勇《. 世说新语》校笺(第一册)[M].北京:中华书局,2006:184.

[2]方勇.庄子纂要(第一册)[M].北京:学苑出版社,2018:64.

发表评论