一年一度的快乐剁手节又来了

每年双11狂欢之后

以李佳琦、薇娅为代表的

头部流量的造富神话及生存法则

往往会成为网络话题的焦点

民国时期

无锡作为中国民族工商业的发源地

锻造了一批实力雄厚的民族工商实业家

他们的宏伟往事多被深度挖掘

我们今天要讲述的则是民国时期

曾被锡邑商行传扬的几件轶事

从中一窥当时实业家的生存法则

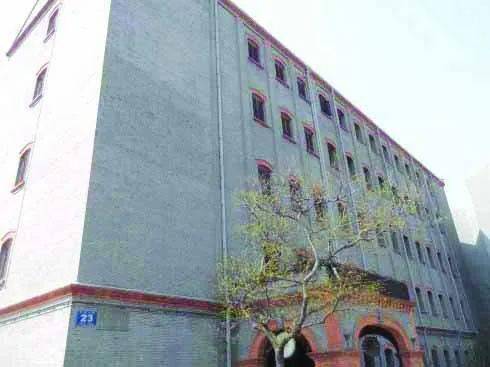

位于北门外蓉湖庄惠山浜口的九丰面粉厂,建国后改组为国营无锡面粉厂

永源生米行:“正月不开门”

“永源生米行”开于清朝末年,在民国时期的无锡米市也算是有着相当历史的老米行了。其为锡邑唐保谦之父唐洪培与蔡缄三合开。对于唐保谦、蔡缄三,无锡人大抵是不会陌生的。唐保谦、唐星海父子与蔡缄三,是无锡近代另一横跨棉纺、缫丝、面粉三大支柱产业的大资本集团——唐蔡集团的代表人物。

从唐保谦的祖父唐懋勋那一代起,唐家世代经商。唐懋勋在无锡北塘开设恒升布店,后改名唐时常布庄,是当时无锡城里有名的四大布庄之一。清咸丰十年(1860)太平军攻克无锡,唐氏全家由城区迁居羊尖乡严家桥,由唐保谦之父唐洪培开设了春源布庄,因经营得法,连年获利颇丰,又于南面造了唐氏仓厅,接着又开设了同兴木行、同济典当、德仁兴茧行等。唐保谦是唐洪培的次子,年轻时不喜读书,而他的兄长浩镇和大弟济镇却都曾中举入仕,因此被乡人戏称为“夹板老爷”,意即夹在兄老爷和弟老爷之间。但这个“夹板老爷”却是个商业奇才,成就远超弟兄。唐保谦年轻时曾在钱庄当学徒,后帮助父亲经营春源布庄。1919年,他先后创设了锦丰丝厂、无锡首家机制砖瓦厂——利农砖瓦厂。1920年,他又与蔡缄三合资开办了大名鼎鼎的庆丰纱厂。

当然这都是后话了,我们还是回转到粮行的话题上来。“永源生米行”是光绪二十七年(1901)唐洪培和蔡缄三在北塘三里桥开设的,但却因经营漕粮(通过河运和海运由东南地区漕运至京师的税粮)失利,三年间竟亏损万元。光绪三十年(1904),改由唐保谦与蔡缄三共掌行务,结果一举扭转亏损,连年获利,这也为两人日后合作兴办企业打下了坚实基础。

唐保谦宅心仁厚,在永源生米行,职员每人每月领取薪金后,还可向行中借支一个月,实际是多支一个月,并不将上月多支一月归还,一年十二个月,等于可领二十四个月的薪金。不过这是老板同职员间的默契,并非公开的规定。每至年底过年时,唐保谦照例会对全体职员宣布:“你们要将每人一年支借归还行中,倘不清还,明年就不开张营业了,你们大家只好另觅生活去了。”为此,永源泉生米行每年新春元宵节前从不开门营业,实则行中职员都在照常上班。至于“归还借薪”之事,却根本没有职员理会。

过了元宵节后,永源生米行每天开门便会多卸去一排门板,到了正月底门板全部卸去,也就表示米行正式营业了。对于唐保谦的做法,难免有人感到难以理解,正月不开门,意在逼职员归还借支,但事实上却没有一个人归还借薪?又何必每年如此做作?唐保谦自有他的一番道理:每月薪金一个月,同时借支一个月,在永源生已是不成文的规矩。每年正月不开门,表面上是要职员归还借支,实际是借此警告他们每月只可借支一个月的,不能贪心不足,在一个月外再借支两个月,而变成每月为三个月薪水。为此,永源生米行的每位职员也各自知足,从未有人一个月内借支两个月的情况发生。唐保谦如此厚待职员之事,在全县的商行中也是极其少见的。

九丰面粉厂:“碰碰船”的宅心仁厚

在蓉湖庄黄埠墩对面的惠山浜口,蔡缄三与唐保谦、夏子坪、孙鹤卿等九人合资创办的九丰面粉厂,这也是继茂新面粉厂后无锡第二家大型机制面粉厂。现在运河公园内还保留着1910年九丰面粉厂的五层建筑,现已被改造为无锡书画博物馆。

现位于运河公园23号的九丰面粉厂遗留建筑

蔡缄三,是无锡城内田基浜人。他的祖上在北塘拥有大量房产,有“蔡半塘”之称。蔡缄三因乡试未中,遂弃学从商。他先是主持管理祖产复生堆栈,并与亲友合伙经营蔡合昶茧行,后与唐洪培合开永源生米行。光绪三十一年(1905),他担任锡金商会总务。同年秋,应周舜卿之邀,同赴日本考察。光绪三十三年,协助周氏筹设信成商业储蓄银行无锡分行,并担任经理。他也是无锡耀明电灯股份有限公司的董事。

蔡缄三在九丰面粉厂担任总经理,每天上午九点钟到厂办公。他通常是从城中家宅出来,乘坐一艘小型游山船驶往面粉厂。游山船装有柴油机引擎,行驶时会发出很响的碰碰声,在很远的地方就能听到,故老百姓习惯以“碰碰船”相称。民国十七年左右,无锡已出现汽艇,既快速又豪华舒适,而且没有碰碰船那种令人头大的噪声。没过两年,锡邑有身份的大老板大都拥有自己的私人汽艇,但蔡缄三却依然乘着他那条闹人头昏的碰碰船到面粉厂。于是有人劝其换条船,但蔡缄三却说自己乘坐此船是有用意的,“碰碰船出了江尖,在蓉湖庄中行驶时,碰碰之声便会被厂里的职员听到,如有不在工作者就可及时回到工作岗位。如果换了汽艇,悄无声息,职员不知老板到来,倘有贪玩惰工的职员恰好被我看见,倘不加以惩罚,则不能维持厂规,倘若按律惩罚,但他们大多是跟随我多年,又于心何忍。”所以,蔡缄三还是坚持乘着他的碰碰船,以免主雇之间尴尬场面的发生,确保厂中多年老职员能够安心愉快工作。由此,亦可一窥蔡缄三之宅心仁厚。

蔡缄三曾有言:“居今之世,强为善而已矣。”纵观其一生,从募捐巨款赈济灾民到热心地方教育再到出资在鼋头渚购地建 “退庐”,以供游客休息或病人休养,无不在实践其“强为善”的人生理想。

信昌源米行:“多放十石大麦绿豆”

每至炎炎夏日,无锡人多会煮食绿豆汤,或以炒焦的大麦泡茶消暑。故每到夏天,粮行、米铺都会有绿豆应市。在北塘一带的杂粮行中,伙计多会把行中存余的大麦绿豆样包,“顺”一二个带回家里。对于伙计不多的粮行来说,这种“揩油”行为多是不会被发现的,但在伙计人数多达一百三四十人的“信昌源粮行”,存余样包绝没有如此之多的情况下,伙计们便“揩油”揩到了堆栈仓廒里。

信昌源的老板对于这种情况自然是心知肚明的,每至夏天,便会通知行中,到堆栈去运大麦与绿豆各十石,放在粮行门口以应门市零售,可是真正被客人零买去的,其中不过一、二成,倒是八、九成的大麦、绿豆,多是被伙计们包着一个个样包,陆续揩油回家了。于是有伙计向老板告发,但老板自有他的考虑,他说:“这个情形我知道,我之所以每年通知行内装十石大麦、十石绿豆放在行中做门市零售,就是为方便行中伙计们的缘故,如果你不装大麦、绿豆放在行中作门市卖,他们也会到堆栈中去拿取,如此一来,反而行中还要代他们多出一笔渡船钱。”伙计怎么会有“渡船钱”?原来,大粮行的堆栈多在北塘运河蓉湖庄对面,来回须乘渡船,伙计们每天可向账房报销领取渡船费,不超出额外大量数字外,按例是不会加以查问的。故放置这十石大麦、绿豆在行中零售,实则就是为了方便行内伙计拿取的缘故。

这些都是民国时期

曾经在锡邑商圈传为美谈的轶事

所透视的恰是那个时代的实业家

对于内部管理之道的一种集体价值认同

发表评论