新的元史研究,更常见的称呼是“大元史”,简单说则是在欧亚史、全球史的视角下考察蒙古帝国(沈卫荣 2019年,第3、17等页);换言之,也是以蒙古帝国为切入点,推敲欧亚史、全球史还可以怎样书写。这个意义上,“新明史”(New Ming history)的关切与大元史相仿,只是时段继续向下,即十四世纪后期开始到十七世纪上半。

总体上,“新明史”正处于探索、发展阶段,Johannes Lotze 称之为“羽翼渐丰”(见Lotze 2016, p.28)。未来,学术上有相当的拓展空间。已有的回答中,有不少对“新清史”一厢情愿的想象,继而又衍生出对“新明史”的二度想象。由此产生鄙夷之情,我觉得尤其不可取。下文稍稍展开。

1 首先,“新明史”包涵对新清史的回应,但并不是对新清史的机械模仿。

任何断代史研究其实都包含着对前段后段的认识。我们读“新清史”的作品,不难发现,其立论超出了狭义清史的范围,既包涵了对整个内亚传统的理解,也包涵许多对中国传统尤其是对明代的认识。比如欧立德(Elliott, 2001)心中的大明,本质上是单一民族的国家,文化上是所谓“儒家”(e.g. p.3),意识形态上是相对单一;由此凸现出大清满族本位,多民族帝国,藏传佛教等多种不同观念、信仰、意识形态共同繁荣。前一预设,当然属于明史的畛域,对后者的讨论,则需要建立在藏学、蒙学的研究的基础上。

过去十多年里,不少学者已经指出“新清史”对藏、蒙传统有许多误解。我个人并不认为这些讨论直接推翻了新清史的大方向,只是说明新清史未来有很多功课要做,也即有相当的前景。无论如何,新清史的贡献之一,恰恰是将以往被边缘化的满学、藏学等,送入了英语学术世界的中心,对于未来语文学(philology)的发展,可以说功不可没。与此同时,随着新清史的繁荣,其内亚、明代想象渐渐重绘了英语学界相关认识的底色,这就有了澄清和回应的必要。

问题之一便是:大明帝国真的“新清史”所描绘的那样的么?这是“新明史”的一个切入点。较早向新清史指出这一问题的有卓鸿泽,其于2004年完成了博士论文“Tibetan Buddhism in Ming China”——欧立德也在指导委员会之中。更系统推敲个中问题的有鲁大维的《威武明廷》(Martial Spectacles of the Ming Court,2013),有时被视为“新明史”之滥觞,这里不妨以此书为例。我们知道,新清史觉得骑马啦、打猎啦、崇奉喇嘛啦,这些是清朝特色,是内亚性。鲁书说,这个预设是不对的,这些活动在明代宫廷中也扮演着尤其重要的角色。

鲁大维的这一观察,不仅得到不少藏学家的认同,也引起了新清史学者的注意。随着(新)明史研究的深入,我们发现,不少新清史学者着重讨论的现象,在明代也有先例。比如欧立德注意到,明代和清代一样也有平番得胜图(下图);在这基础上,欧氏强调,这一主题只有在清代才变得更普遍(common)。无论如何,新明史的发展要求新清史学者更准确地廓清清代与明代的不同之处。

在一些学者看来,鲁大维书指出了这样一点:中国的不同王朝在不同意义上都具有一定的内亚性,清、明之间不是本质上的区别,只是在光谱上的位置有所不同。但在我看来,鲁书其实指出了一个更深刻的问题:新清史的成功(cf 罗新,2014),勾勒了一种单调的内亚与单调的中国,预设了两者之间的鸿沟,却没有真正廓清两者究竟是什么。由此,2018年,卜正民领衔一众学者,联袂推出《天命:成吉思汗以来的亚洲国际关系》(Sacred Mandates ...)。此书不再将内亚看作一个单一的文化世界,而将蒙古秩序、藏传佛教,视为两个不同的脉络。我想,反思内亚这样过的概念本身,也是新明史的题中之义。

编成曲唱成歌的内亚王朝变成明,其实是对新明史的误解。见:2 狭义上,“新明史”注重后蒙古时代的欧亚史、世界史,注重不同政权、地间的往来与同异。

回到大元史,关注近年来西文、日文、中文乃至韩文的研究,不难发现谏早庸一、邱轶皓等青年学者利用波斯语、阿拉伯语史料,大大推进了我们对蒙古时期欧亚大陆的认识。例如,伊尔汗国与大元之间不仅有直接的往来,也有许多共通的现象,如元朝有硬译公文体,伊尔汗国及后续政权也会把蒙语强行翻译、记录下来,形成独特的公文规范。

这些研究其实为十四世纪后期及以降的讨论提供了新的起点。例如,莫斯科公国与大明,乍看上去离得很远,其实只隔着一些蒙古政权。更重要的是,从莫斯科公国到大明,它们在不同意义上是即蒙古霸权之后形成的强势政权,也是不同意义上的蒙古“霸者之证”的继承者。这可以说是新明史的另一个切入点。

我想起葛兆光先生推荐张佳《新天下之化:明初礼俗改革研究》时曾说,他曾多次向张佳提出以“去蒙古化”作为关键词,张佳谦虚地表示拒绝,葛先生也表示赞赏。仔细想来,“去蒙古化”的框架有很多局限。即使在有明一代,许多史料表明即使对士大夫来说,也不一定是惟蒙古必去。朱鸿林更早的研究就指出,《元史·选举志》的形成,本身就标志着明初刻意将元代塑造成一个推崇道学的王朝。换而言之,“去蒙古化”的框架,只强调了接受蒙元遗产的一种方式。相比较而言,新明史则更强调“后蒙古”,而不是去蒙古。这一框架的优势在于,兼具了互通的历史(connected history)、比较的历史(comparative history)。回到莫斯科公国与大明的例子,他们之间既有千丝万缕的联系可以追索,更有着相通的(parallel)历史经验可资比较。

由此展开的研究,我们举三个例子,都是新鲜出炉的博士论文。首先是Johannes S. Lotze 2016年的《翻译帝国:蒙古遗产、语言政策,与明初世界秩序, 1368-1453》(Translation of Empire ...)。过往对《华夷译语》的研究,大体在语文学的范式下——如Antoine Mostaert, 1977; Marian Lewicki, 1949等。Lotze 在此基础上,从译者家族、翻译知识的再生产入手,揭示了王朝内部是怎么处理多语文献的,是怎么介入跨语言、跨文化的“国际”政治的。由此,作者论证了明廷并不是过往认为的单一语言、单一文化的政府,更不是简单地去蒙古化了之。他的研究本身呈现了一个大的趋势,即从东方学、语文学中汲取养分,展开新的全球史、跨文化史书写。其中帝国政治与专门知识的维度,尤其值得不同地域、不同学科的学者关注。此外,那葭还有一本书即出,叫《读不来的城:翻译近世中国》(Illegible Cities ...),其中十四世纪的部分使用的也是同一批文献,值得期待。

近年的博士论文中,王思翔2015年的大作同样精彩——题为《早期朝鲜·共筑帝国:1392年至1592年间的知识生产与文化外交》(Co-constructing Empire in Early Chosŏn Korea ...)。论文指出,在十四世纪后期,中华何以为中华,蛮夷何以为蛮夷,不仅仅南京的明王朝关注这些问题;从开京到汉城的朝鲜精英同样在推敲这些问题。两者间的外交对于明·朝鲜世界观的形成起着重要的作用。本书在方法上,对于不同边缘群体、边缘政权的探讨也尤有启发。

再以鄂可森2019年的博士论文为例。其论文题为《明初帝国的观:中华帝国视野中的蒙古帝国遗产,1368-1500》( Ideas of Empire in Early Ming China ...),处理当下尤为重要的议题:究竟什么是帝国?蒙古意义上的ulus,和中原传统的王朝,和罗马以来的imperium,究竟有怎样的异同?作者在视角上力求打通各种后蒙古政权,在这一背景下仔细追索明承元制的若干细节,可与Lotze论文比较处甚多——二人都主张late imperial continuity/conituum,但鄂可森似乎没有看到Lotze论文,不知道是不是Lotze文公布较晚。鄂可森论文的一个遗憾之处在于,作者对非汉语史料细读不够——如果可以仔细追索蒙、汉语文书,推敲蒙汉女真等合璧文献展开的跨语际实践,一定能大大扩充其论证的深度。我想在成书过程中,作者一定会有所加强。

以上三篇博士论文,侧重点各不相同,但都把大明作为一个后蒙古的政权,放在不同的参照系之中。这些学者的就业也都比较顺利,某种意义上这才真正反映出新明史在英语学界的潜力。另外,近年来,英语世界涌现了不少明史有关的博士论文——尤其印象深刻的有Wang Zi 2017, Eloise Wright 2019等。明未来几年都会陆续成书,届时明史学界一定精彩纷呈。

我们说新明史还处在起步阶段,这不仅因为于不少专著还在形成中;另一个标志也在于对非汉文史料的运用还比较有限。例如,学者们现下对波斯语的运用,还是以回回馆文献为中心(上引Lotze 外,其他例子如Graeme Ford 2019),相对于元史领域还非常初步。未来,新明史的一个挑战在于,非汉语史料的运用能否走出“四译馆”文献。一些学者认为,在波斯语、奥斯曼土耳其语档案中,还有大量与明代有关的史料值得发掘。具体的情况我并不了解。

3 广义上,新的明史会帮助我们更好地理解复杂、多元、异质的社会。

狭义的新明史(§2),只是近来新的明史书(new Ming history)写中的一个环节。

至少80年代以来的北美明史书写,框架上基本立足于“国家·社会”的分野。具体而言,就是君主集权如何加强?地方社会如何繁荣?继而,一个专制的国家如何驾驭一个繁荣的社会?后者是否产生出推翻前者的动力——如果没有,那为什么?我个人认为“国家·社会”关系(state-society relationship)的框架不能说明任何时段的任何问题——就像传统书目学中“笔记·小说”这样的概念,是特定时代、特定文化的产物。从卜正民《为权力祈祷》(1993)到施珊珊《明代的社学与国家》(2006),代表了明史学者对“国家·社会”模式的批评与反思。而孔诰峰的明清研究,虽然在社会学领域探索新的理论化可能,但我始终觉得其韦伯遗产始终是其沉重的负担。

幸而,在历史学领域,2010年以后明代制度史、社会史的学者渐渐开始开拓新的思路。如周绍明(2014)、王锦萍(2018)、Xi He(2020)等,讨论村落、宗族关系的再造;如施珊珊讨论生祠与地方政治参与(2018),Wang Zi(2017)讨论明代文书传递与信息沟通等。这些作品因为考察地域、对象不同,蒙元因素或尤为重要,或可置而不论;它们的“新”,首先是对研究范式的推敲——如果抛弃国家·社会的框架,那么个案研究如何和更大的人文社会科学研究接轨?施珊珊的新作(2018)或许提供了一个很好的例子,她丰富我们在政治参与的认识:歌功颂德还是聚众闹事,这些只是不同的表现,重要的是追索不同形态的政治表达。我想,对将来政治科学亦有借鉴的意义。

这一大背景下,宋怡明(2017)并不是一个孤立的作品;他明确地输出了“日常政治”这一概念、视角甚至工具,某种意义上则代表了近年来明史学者在研究范式上的反复推敲。类似地,卜正民希望从传统政治话语中,提炼出“大国”这一概念,作为一个可以和帝国对接政治概念。

如果说明史研究丰富着我们队当下的思考,明代尤其晚明书写中,也有两个陷阱。一是影射史学,从海瑞罢官到入关学,明与当下,总有一种说不清的关系——虽然时光境迁。粗暴地进行古今类比,对于认识历史和当下都没有帮助。二是对浪漫想象。从资本主义萌芽、实学西学到“如果清军没有入关”,无论历史专著还是茶余饭后,不免会把一些愿景投射向晚明。这样的眼光,往往会使研究者局限于一些令自己神往的现象,而忽略了更大的历史背景与脉络。明史无论新旧,都可能落入这样的陷阱——这个有机会再讨论了。

4 虽然新明史很有潜力,但注定不会形成新清史的局面,这是另一个故事。

上文我们说了,新明史接续大元史的欧亚史、全球史探索(§2),是现下新的明史书写中的一个环节(§3)——这个过程中也纠正一些新清史对前段的误解(§1)。

我们讨论一个学派或者一种学术取径,不能只讨论理念、人物与师承,也要讨论其机构基础、权力关系、资金运作,及更大的政治经济背景等。不少学者动辄以“分裂中国”想象新清史,但其中大多数人并没有实证地考察知识生产背后的权力关系、社会网络,背离了历史研究的方法和精神,实质上加入了网络阴谋论、跳大神的行列。

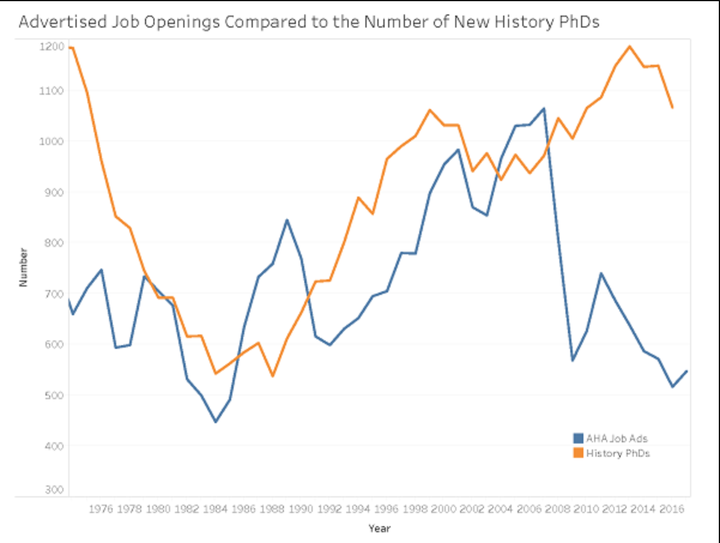

美国历史学会的数据,大体1978-2006,历史博士在学界就业的总体形势不错~ %205.png

概言之,过去三十年,随着中国自身的变化,不少美国大学开始在现当代中国的基础上,关注近代中国的发展脉络;而美国历史系整体上也处于扩编的状态。如上图,橙色表示多少历史系博士生毕业,蓝色表示多少面向历史博士的学术工作;70年代末到00年代后期,就业基本不难。新清史的繁荣也以此为大背景,许多年轻学者一毕业可以进入优秀的研究型大学,更进一步深入其工作。国内对新清史的误解与扭曲,很大程度上也是不同知识生产机制之间的碰撞,在观念观点上反而多有互通之处。

无论是大元史还是新明史,至少在制度层面上还处于寻求延续的阶段,甚至一些非常优秀的学者在工作市场上都没有扎住阵脚。虽然说在史学全球转向的大背景下,打开了一扇门,但随着瘟疫蔓延,北美不少学校已经冻结招聘,未来形势很不明朗。在这个意义上,新清史之后,北美短时间内不会有大元史、新明史的繁荣。这是一个悲伤的故事:这背后是中美关系变化过程中,北美中国研究的转型;以及科研寒冬来临后,边缘学科的生存现实。

想起我以前藏文书上有句话说,即使明天就要死了,知识也一定要学习。

发表评论