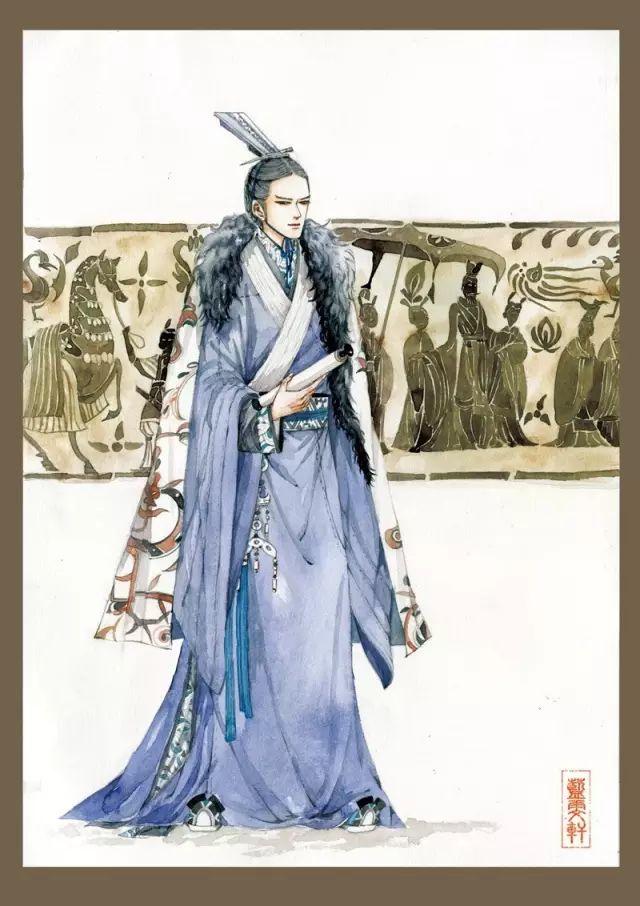

时代夹缝中的投机者

钟会

在第一次,像整理其他魏晋人物生平那样写钟会的评论随感时,我并没有意识到钟会也会有粉丝,毕竟在中国主流传统文化中,钟会这样既野心勃勃,又重情重义,贪婪与直率同时集中于一身,最后还悲剧收场的人,两面都遭嫌弃。他既没有圣人的品格,忠臣的气节,也没有霸主的功业,野心家的权谋,还长期背着气量狭小,妒贤嫉能的锅。实在想不太起长达千年的历史记载中,有谁曾为钟会鸣过不平,他的名字总是一次次被视作中国传统理想士人人格的反面典型出现,几乎可以说,是铁板钉钉的遭人唾弃。

所以当我第一次写下对钟会的文字时,丝毫没有料到后来会引起如此强烈的争议。这或许是我对粉丝文化没有足够的醒觉吧?不得不说,中国的粉丝文化丝毫没有西方亚文化对主流社会的抵抗与反思,反而沦为主流文化危险的附庸,呈现着一种不可思议的狂暴“斗争”精神,与不容置疑近乎补偿性的权力要求。初遇钟会的粉丝群体,对我来说,也是难得的经历。

钟会之所以有粉丝,当然不是因为他的历史形象,而大约缘起于“三国无双”之类日本游戏?日本文化中对悲剧英雄(枭雄)的同情,以及个人野心的强烈认同,也渗透进了我们的价值观中。当然,这也是一种进步,因为我们终于开始学会并非非黑即白,把历史人物当做有血有肉有阴暗面也有追求的人来看待了。

至于钟会的个人取向,以及和姜维什么的“不得不说的故事”,我没有多少八卦的兴趣。不过这倒让钟会个人形象多了几分倔强与可爱,只是这种“可爱”,只有现代文明会去欣赏,放在传统文化价值体系中,怎么都算不上正面。

把很久以前这篇对钟会的文字翻出来,我虽然始终不喜欢太过聪明绝顶的钟会,对他的看法却也有了一些深入。对于文采飞扬的钟会,我始终是同情的,只有同情,没有爱恨。

我觉得归根结底,这是一个有着鲜明慕强特征,情感又过于丰沛的人。他当然有可爱可感之处,但实在不那么可敬可佩。他一生似乎都在想证明自己,获得别人的认同,可却始终不明白,如果选择活在一个丛林般的权力结构中,舍弃善良、仁慈是不够的,还需要舍弃绝大多数的情感和人性(包括嫉妒)。因此“获得别人发自内心的认同”和“获得最高权力与地位”本就是自相矛盾。

然而,无论如何,一个只忠实于自己的人,总会有魅力,这或许,是很多人忍不住欣赏钟会的原因吧。

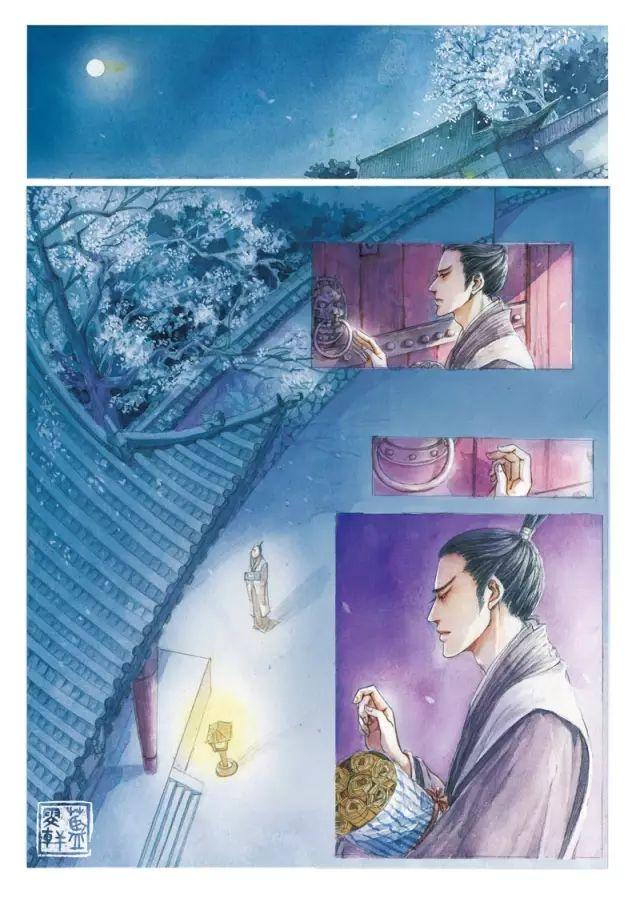

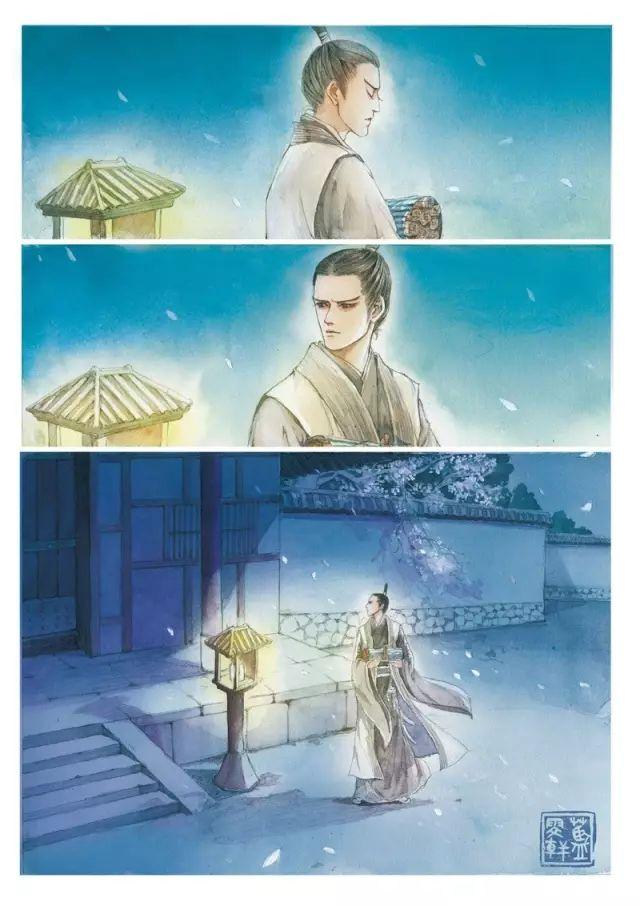

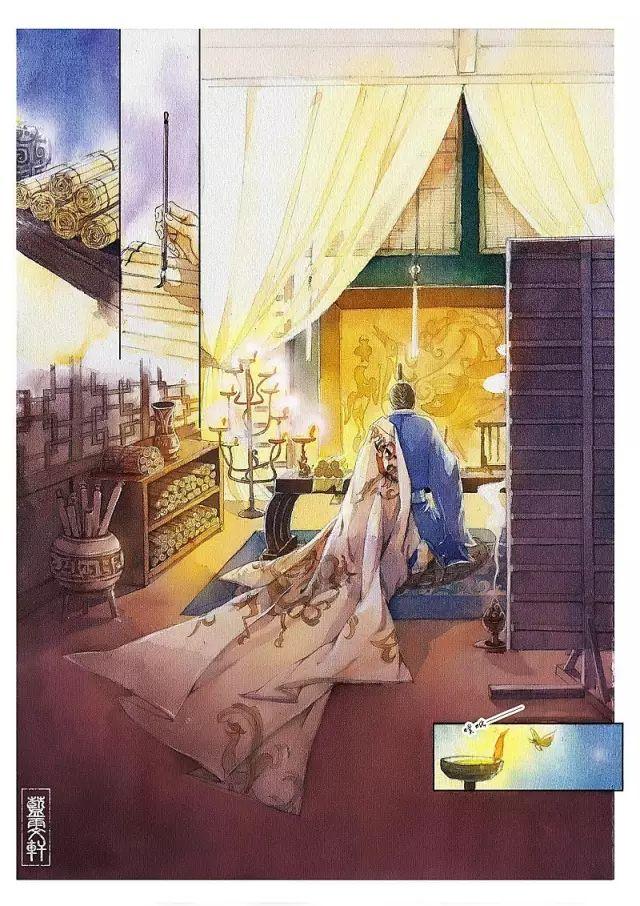

在钟会将他花费无数心血写成《四本论》扔在嵇康的后庭时,他大概不会料到此后发生的一切将会完全脱离轨迹。此时的钟会,只是“岩岩若孤松之独立”的嵇康——那个最风云最生动的时代偶像——众多崇拜者的一个。即使,他和嵇康差不多同龄,可在惊才绝艳的嵇康面前,在那个注重风评,多少有着个人觉醒气息的时代,心高气大的钟会也不得不低下头颅。

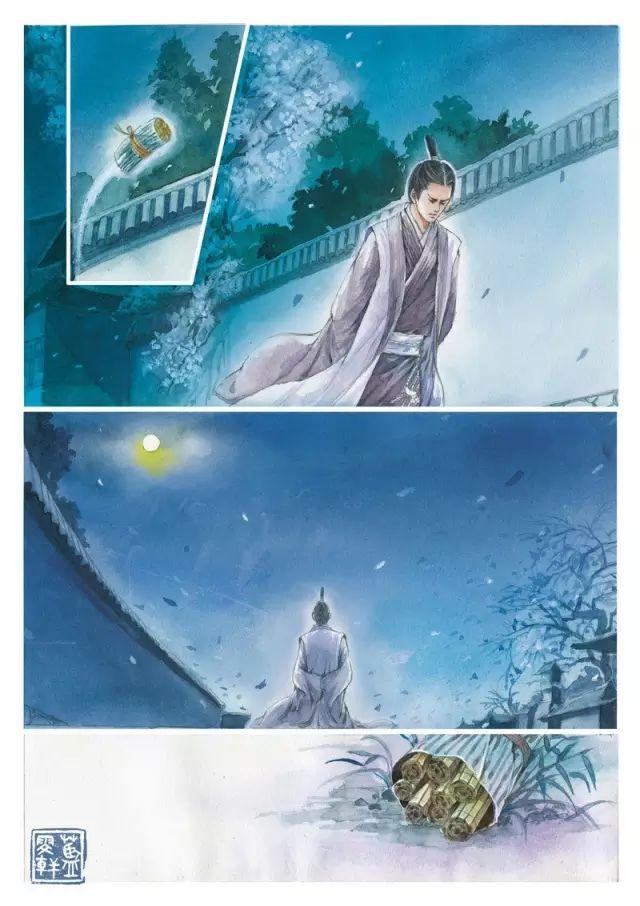

可他这一扔,从此杳无音信。

钟会

投书

拼命想要引起嵇康注意的钟会,和今天急切想要出名的很多网红一样,很难说是真的仰慕嵇康,或许更多,还是想从中得到些什么:例如嵇康的舆论影响力。

粉丝无数的帅哥嵇康自然不会把这个初出茅庐的小伙子放在眼里,他追求的是一种“越名任心”的生活,完全无拘无束,摆脱世间一切束缚。这样的他对世间几乎所有的教条框框都表示着强烈不屑——人情往来,更是如此。那本扔进他后庭的《四本论》,即使真能进入嵇康的案头,也不知道他是否会看上一眼,何况那本书的观点还和自己完全相佐。

然而,这件事对钟会来说,却很难就此让它过去。“心大志迂”的他,绝不会满足只做嵇康的一个普通“粉丝”,他要的,是和嵇康平起平坐,甚至,是嵇康转过头来的仰望。他为何如此强烈要求一个,一开始就和他政见、观念都不同的人认同他?

在这段公案中,我们需要去体会的更是个中人的性情,而这,可能就不得不从钟会的“原生家庭”说起。毕竟决定一个人性情、视野的,除了天生,恐怕就是其小时候受过的教育。

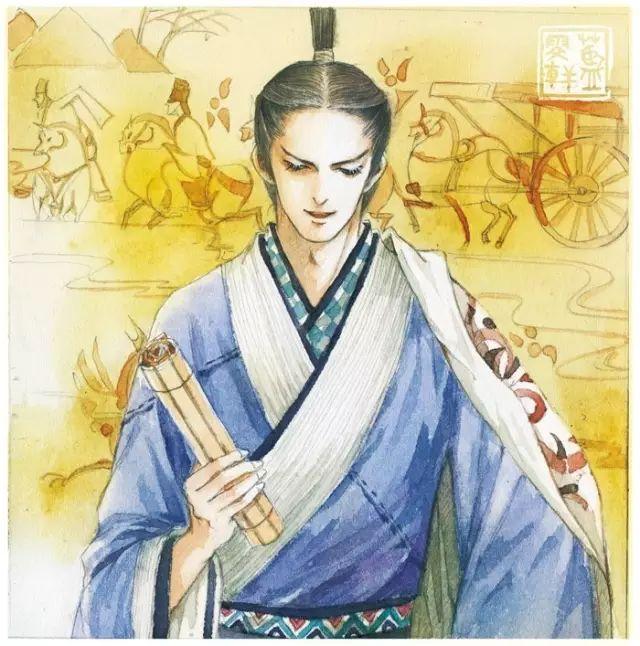

钟会的家族汉末突然崛起,虽比不上世世代代九卿三公的门阀贵族,但也算是书香门第,德望甚高。父亲钟繇,无论是政治军事才华还是艺术造诣,都相当受人推崇。钟会从小就非常聪明,在《世说新语》有多处提到他小时候的捷悟和机灵,按道理说,有一个清白隆望诗礼传家的家世,一个封侯拜将被当权者视为肱骨之臣的父亲,一份声名在外的聪明,他应该能顺顺当当施展自己的才华,度过一个好名声的官二代虽有波澜却不失优柔的一生。

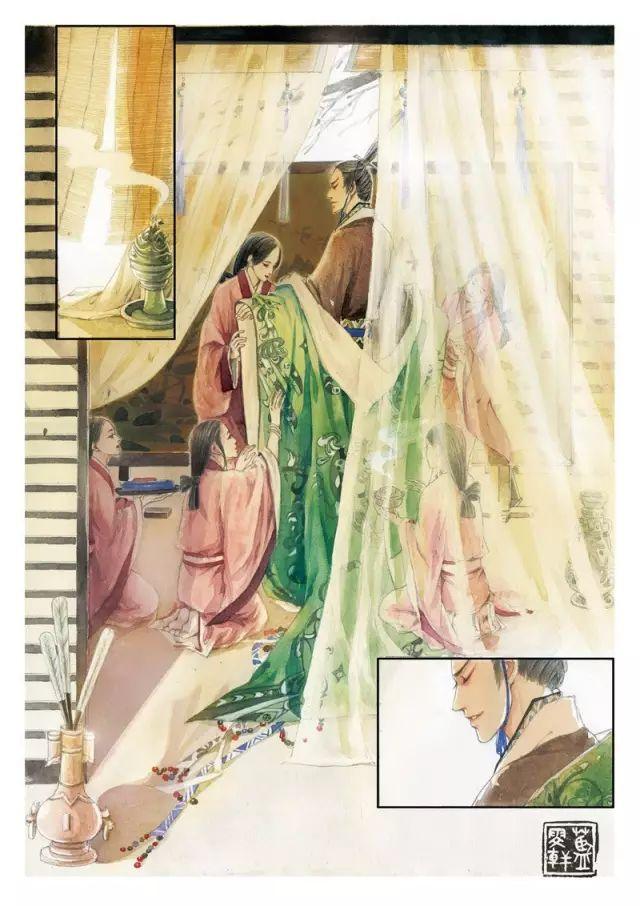

但钟会却有一个先天不足——他的母亲只是一个侍女收房(甚至可能是婢女)的侍妾。裴注《三国志》中,称钟母是:“夫人少丧父母,克成侯家”(有做克为充)。说明钟母幼年丧父母,从小生活在钟繇家。古人春秋笔法,“克”也好,“充”也好,都足以说明,钟母身份卑微,说不定是被卖入钟家的女婢,古代如此分明的阶级观念,以钟繇的家世,这样身份的女子完全没有希望被立为正室。也就是说,钟会只是身份低微的母亲所生的庶子,在那个讲究血统门第的时代,可以说是致命伤,这似乎也开启了钟会用力过猛的一生。

钟繇父亲被钟母大了近50岁,他似乎和这个年龄很多有一定权利地位的男人一样,迷上了养成类游戏,一手将钟母调教长大,钟母又格外聪明,于是获得了有艺术家特质的钟繇特别倾心。钟繇甚至为钟母休掉了正妻,在嫡庶尊卑极其严格的中国传统社会结构中,简直是一颗重磅炸弹,最后把不太管事但正统观念很强的卞太后也给炸了出来,带头反对这件事:

裴注

《魏氏春秋》

会母见宠於繇,繇为之出其夫人。卞太后以为言,文帝诏繇复之。繇恚愤,将引鸩,弗获,餐椒致噤,帝乃止。

最后,钟繇竟以喝毒酒吃辛辣物的方式抗议——无论如何,这件事在当时也称得上“惊世骇俗”了,东汉以来,整个社会都重视礼法甚至到僵化的程度,为妾出妻,会大大影响这个人的清议,从而影响到这个家族中人的仕途,像以“不得志文学”出名的冯衍,就因为老年时为婢出妻,见废当时。钟繇一事一出,整个贵族圈层都沸沸扬扬,甚至有志怪小说(陆氏《异林》),编造了钟繇和女鬼相恋的故事,也隐隐指着钟繇宠妾出妻这一段。

这件事的余波在钟会一生中都可以看到,作为这段引起周围怨气沸腾的“姻缘”的产物,和母亲一样敏感聪慧的钟会大约承受了巨大的心理压力。我们从他与钟繇继承者的嫡长子钟毓的微妙关系中可见一斑。唐《通典》卷九十四中提到钟毓曾经替自己已经被休的母亲服丧:

魏嘉平元年,魏郡太守钟毓为父后,以出母无主后迎还,輒自制服。

钟毓为被休弃的母亲服丧一事,当时后世都引起了很大的争议,被休的母亲等同于被整个夫家家族抛弃,意味着和儿子再无关系。身为宗子、钟家家主钟毓,却冒着宗族侧目,舆论非议以及引起钟会猜忌兄弟不和的风险为母服丧,是否也为曲折表达对当日父亲宠妾灭妻之事的不满?

和父亲钟繇一样,钟会很爱他的母亲,这份爱中当然有对母亲一手抚养其成人的感激,甚至可以说是幼年丧父的人常有的恋母情结,但他为自己的母亲树立《张氏夫人传》,其中多有偷梁换柱,文过饰非的痕迹,应该也有抬高其母以抬高出身卑微奴婢所生的自己地位的目的吧?尤其时人都看不惯钟会父亲因其母而做下“有失德行”的行径,视其为一生污点,此时位高权重还想更进一步的钟会,恐怕也不得不对当日之事做出回应。

只是无论钟会多么夸耀自己母亲的德行与智慧,有几个细节却依然让人生疑,钟会在是这么描述那件世议纷然的事件的:

张氏

夫人

传

及妊娠,愈更嫉妒,乃置药食中。夫人中食,觉而吐之,瞑眩者数日。或曰:“何不向公言之?”答曰:“嫡庶相害,破家危国,古今以为鉴诫。假如公信我,众谁能明其事?彼以心度我,谓我必言,固将先我;事由彼发,顾不快邪!”遂称疾不见。孙氏果谓成侯曰:“妾欲其得男,故饮以得男之药,反谓毒之。”成侯曰:“得男药佳事,暗于食中与人,非人情也。”遂讯侍者具服,孙氏由是得罪出。成侯问夫人:“何能不言?”夫人言其故,成侯大惊,益以此贤之。

如果单从逻辑和结果论来说,任凭钟会如何粉饰,其中细节也不由得让人胆战心惊——这简直活脱脱一宅斗剧脚本啊。

仅从常理来说,一个七十四岁位高权重言行有极大影响力,世代以儒家传学的老臣、老艺术家,在当时注重门第婚姻,对人品行议论看得极重的背景下,不惜以性命相逼,毅然果决的休掉自己结发妻子,得下多大的决心?而古代,一个出身高贵还有自己儿子的发妻,居然妒忌一个身份卑微到不能被扶正的侍妾,这又多不合常理?(钟繇之后更立的正室也并不是钟母。)这个脚本之中,孙氏的不打自招得多单纯愚蠢?张氏的隐忍不发,全靠钟繇自己察觉孙氏的歹毒显得更透着古怪。清代学人赵一清注《三国志》中就提道:

会母,庶也。孙,夫人也。繇宠庶出嫡,而更纳贾氏,乃以二母忿争之故,斥孙氏为贵妾,何妄诞邪?繇素有明德,而于伦理背缪如此,传所为深山大泽,必生龙蛇,果由会谋叛赤族,衰哉。

不去推测其中的纠结,我们一定能看到,张氏才是最后的成功者,幼年失祜身份低贱的她,在几乎不可能的情况下驱逐了正室,赢得了丈夫的怜爱。而此时的张母,不过二十余岁。

如此想来,五岁丧父的钟会,对父亲的印象想必很浅,而他一生所有的教育,都来自于他那位“知书达理”的母亲。然而我们似乎从其母的身上看到钟会一生的身影——他和他的母亲一样,自幼丧父(其母甚至父母全丧)、一无所靠,每一步走来,都要小心翼翼如履薄冰,他们必须懂得即使条件完全不利于自己也要果断抓住时机——推倒高高在上的正室与取得天下,从本质而言都是一件事。我很难不去推想,由年轻的母亲教导长大的钟会,骨子里应该最像他的母亲:他有着出身寒微身份暧昧之人在夹缝中生存的特有敏感、善于掐准时机拨弄人心、想要往上爬的野心、同时出手十分大胆。

假如我们进一步考究《母传》,或许更能看到某些在钟会生命中一以贯之的东西,那就是对名利超乎寻常的热情。纵然其母对钟会的教导已不可考,但,一个人亲自写下的文字,很难掩藏他本人的价值观:

钟会最初,投靠的是曹魏集团,这也是自然,毕竟钟繇是曹魏的重臣,《三国志·钟繇传》中说其:“持节督关中诸军,委之以后事,特使不拘科制。”所以钟会最开始自然也被视为曹魏忠臣之子。可就在选择立场的关键阶段,钟母告诉钟会:

张氏

夫人

传

(曹爽)乐则乐矣,然难久也。居上不骄,制节谨度,然后乃无危溢之患。今奢僭若此,非长守富贵之道。

后来又告诉钟会,

张氏

夫人

传

大将军奢僭无度,吾常疑其不安。太傅义不危国,必为大将军举耳。吾儿在帝侧何忧?闻且出兵,无他重器,其势必不久战。

意思是,曹爽必然灭亡,司马昭一定能取得胜利,选择谁,那就是明摆着的事。

高平陵事件后的钟会,大概已经不属于曹魏集团,从其后事情的走向来看,此时他已经倒向了司马家族。钟会在此处不知道是否借用自己母亲的话来为自己的选择做解释甚至是开脱。但如果我们选择相信钟母用这样的言辞教导钟会的话,那么钟母不仅有“远见”城府深,更是个功业之心不输须眉野心完全不像深闺之中的女人。她替自己儿子筹谋,希望儿子能审时度势,站在“胜利者”一方,以此博得更大的“富贵”——当然,这也是人之常情。

然而,以传统的主流价值观而言,有些在中国文化中至关重要,理应被反复讨论的问题,就莫名其妙被忽略了,比如钟会算是世受“曹”恩,如今变节,气节何在?虽然今天我们会说,“良禽择木而栖”,但在儒家为主流的传统中,这个问题是断然不能轻易回避的。钟母在这时局即将大变之刻,无一言于公理大义,也没有是非善恶之辩,全是“富贵之道”的计较算计。我们一方面要感叹钟会的“实诚”,这样明显的漏洞也不掩盖一下,一方面也不得不问,这番功利之言,难道真是有智慧之人的劝导吗?也真的是乱世中人真正的远见和定力吗?

从《母传》中我们很难不去揣测,正是钟母艰难在宅斗中生存的经历,被迫或是主动自保的攻击性,甚至是钟繇去世后,失去全部庇护又受世人讥讽的情况下,含辛茹苦在微妙环境中(例如,何如处理与因她丧母的嫡子钟毓的关系?)养大钟会的痛苦和焦虑,让她只能也只会用这样趋利避害的知识去教导钟会,并没有让钟会树立一些生而为人更重要的(这并不能帮助他得到更高的权力地位名望),更有力量的信念和道德准则,这也成为了他最后选择背叛司马昭,招致毁灭的深层原因。

不得不说,能让钟繇冒大不韪出妻的钟母,给了钟会一个不可言说的成长环境和一个世人一开始就狐疑的暧昧身份,更让钟会在情感上十分仰慕强者,渴望得到强者的庇护与“友谊”。于是钟会终其一生,都无法摆脱这种情感的匮乏和虚弱感,他对情感的洁癖,对被背叛的恐惧,我想,和母亲的价值观和处境很难脱离关系。

这就能解释为何钟会的识见中,即使他本人情感表达十分炙热,他所能理解的却似乎只有权力和利益;他为何又如此迫切得到他人的认同。

钟会对嵇康的投书求荐,从一开始就应该动机不纯。文坛领袖,娶了曹操孙女的嵇康,在钟会看来,即使内心真有崇拜之情,也难以掩饰其政治目的——在曹魏集团仍掌握政权时,如果得到嵇康的推荐,那他的人生道路无疑会容易很多。而且,嵇康的认可也意味着那个未曾对钟会开放的,文化与观念的世界(这个场域,在九品中正制的当时,和权力场水乳交融),他或许能从中得到更多的晋升资本。于是他“于户外遥掷,便回急走”,那份自感卑微却急于抓住什么的急迫,一览无遗。

倨傲的嵇康,给钟会回应的概率本就太低,钟会恐怕心里很明白这一点。但他还太年轻,不能看得很清楚自己的位置,他也很难理解这个世界上还有嵇康这种人——完全跟着自己的心走,毫不顾忌世俗的目光和自身的处境。颇有几分书呆子气,纯粹的艺术家思想家气质的嵇康,和心机深沉,从小被教育权谋机变的钟会,原本就不是一类人。

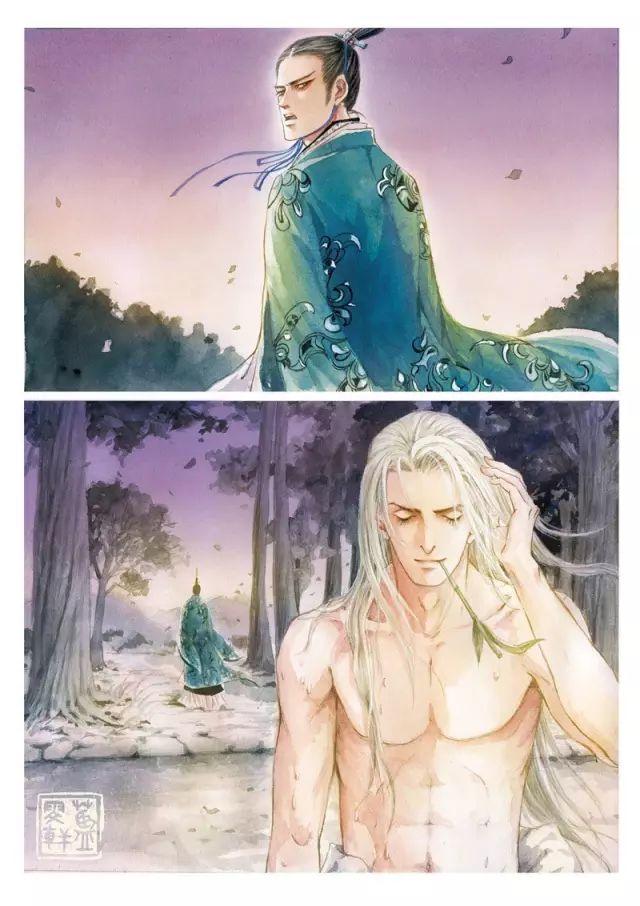

然而钟会毕竟是钟会,他实实在在的有才华,这其实是一件悲哀的事,有才华的人往往有野心,野心过大才华无法支撑之时便会轰然倒塌,钟会渴望像对他宠爱有加却过早离开他的父亲一样,游刃于政治和艺术两个领域,而前者更是出身有瑕疵又过早失去荫庇的他赖以生存的根本。于是钟会很快就看清了时事的走向,从曹魏投向了司马氏,此时的他,可以改变嵇康心中那个微不足道的愣头青形象。这一次,他认为自己一定能得到偶像的青目相加——以己度人的钟会只会相信,人在屋檐下,谁能不低头,何况权势滔天,已成为司马昭近臣的他,已经彰显了他的实力与能力,谁能完全不卖他的帐?

裴注

《魏氏春秋》

钟会为大将军兄弟所昵,闻康名而造焉。会,名公子,以才能贵幸,乘肥衣轻,宾从如云。康方箕踞而锻,会至,不为之礼,会深衔之。后因吕安事而遂潜康焉。

嵇康依然是嵇康,纵然钟会得宠于新贵,而娶了曹氏公主的自己在政治上已然全无庇护。纵然钟会带着浩浩荡荡一大队人马铺陈着好大的排场,想要结交自己,他依然改不了“给脸不要脸”的文人秉性,一句“闻何闻何来?见所见而去?”极尽揶揄,在全然不通人情世故,只追随自己内心,脑袋还有点拎不清的嵇康的眼里,即使钟会再获得几个侯爵,再多建立几番功业的头衔,恐怕一如当初,依然是个翻云覆雨,不值得结交之人,至于钟会是善意还是恶意,管他了?讨厌一个人是不需要理由的。

从此种下了深深的祸根。

而钟会,却无法接受这个事实,他觉得自己已经获得了富贵权势,不再是当初的自己,凭什么你嵇康就是不认同我?这份蔑视,深深刺激着内心始终有不安全感的他。让他那份已经开始膨胀的自我成就感打了个大大的折扣,这对一般人来说,或许不见得是件大事,可对钟会来说,就是不断蔓延的毒瘤,影响到了他的自我评价和感受。

嵇康的死,自然不能归咎于钟会,他无非是推波助澜而已,钟会体察的是司马昭的内心。然而此时即将获得伐蜀大任,离位极人臣一步之遥的他,肯义无返顾冒着名声扫地的危险背了这个黑锅,也无非是他真的很想嵇康死——死在自己的手里。那个忐忑不安的少年,那个得意洋洋的青年,那个权势在手,本可对当年之事一笑置之的中年人,一定要让嵇康为曾经对自己不敬不屑付出惨痛代价,只有这样,他才能让自我重新完整。

王定保《唐摭言·怨怒》

“祸患之机,怨雠之府,岂在利剑相击,拔戟相撞;其亦在于辞色相干,拜揖失节。则潘安仁以孙秀获罪,嵇叔夜为钟会所图,古来此类,盖非一也。”

陈应润《周易爻变易縕》

“播康之微忽钟会,周顗之简慢王导,其心虽正,貌实不谦,二者皆不中节,不得其死” 。

晁迥《昭德新编》卷上

“今子才多识寡,难免乎今之世矣。后果如登之言。愚爱重登之所言,‘识’、‘真’ 二字最为精要,有以见康之赋分不识其真,未得其全,所以先于周身之防礻固,反以薄钟会而速。”

袁中道《珂雪斋集》

“嵇叔夜视钟会如奴隶。鸟巢可覆,不改其凤味,鸾翮可铩,不驯其龙性。”

那一年,钟会38岁,嵇康39岁。

嵇康死后第二年,钟会也死了,死于谋反,不得善终。很多人也许会疑惑钟会的“作死”,但这是他命定的结局。维系他一生的,是强烈出人头地的野心,他一定会不断的向前走,走到无路可退,走到无路可走。虽然他也强烈渴望情感上的回应,但这似乎是他天性使然的本能。在他的意识中,功名权力才是他的立身之本。他所做的一切,都带着太强的投机意识——就像母亲扳倒正室一样,就像母亲劝他为了富贵之道舍弃曹魏,投靠司马集团一样。

钟会一生,信仰什么,有什么是其穷其一生追求的目标,所坚持的,在史书上,我们找不到答案。钟会的追求,按照《三国志》的说法,大概是“功名盖世,不可复为人下。”(《三国志·魏书·王毋丘诸葛邓钟传》)历史对于钟会的评价,往往两极,既有“王佐之材”、“志不可夺”、“非常人也”、也有“见利忘义,好为事端,宠过必乱,不可大任”、“心大志迂”。只是我们可以看到,对他的正面评价都在他的才能,而对他的负面评价,则是他的心性和人品,何者更为重要,恐怕不言而喻。

这正是钟会,他是一个生活在时代夹缝中的人,在那个人人都卷入政治漩涡的时刻,没有稳固世界观的钟会只能不断地向权力靠拢,成功过,然后迟早会失败。他和嵇康的公案固然有嵇康的性格缺陷因素,更多还是因权力富贵迷失心性的钟会,最后得了认知障碍。

他不了解嵇康,也不了解自己。

路不同的人,一开始就无须强求。

发表评论