承蒙三晋出版社的错爱,我遵嘱为他们在《民国笔记小说大观》的基础上再做的选粹本作了这个序。说实话,当时我一听这个书名就感到有点头疼,因为自从1912年王文濡推出《笔记小说大观》以来,究竟如何认识“笔记小说”这个名目可以说是众说纷纭……

显然,要辨说“笔记小说”,首先要将“笔记”与“小说”这两个概念简要地说一说。

在20世纪以前的文献学意义上,它们的实际内涵与外延应该是大致相同的,所谓“笔记”或“小说”,都是指经(正)史之外的,包括各类内容与多种形式的零简短章。两者之别,主要是起用这两个概念时的着眼点、出发点不同,一是从写作的方式出发,一是从内容出发。

自古至今,“笔记”与“小说”出现了三种理解:一种是古代个别学者将“笔记”与“小说”并称而合在一起;另一种是如梁启超们将“笔记”中可称“小说”的一类称之为“札记体小说”或略称为“札记小说”;再者就是王文濡将“笔记”与“小说”混为一类的“笔记小说”。

对于“笔记小说”概念的辨析最为清楚的,要数严杰先生在他编选几种“笔记选”时所写的前言中说的:“笔记小说只是笔记中的一大类”;“笔记大致可以分为三类”,“第一类以记载短小故事为主”,“第二类以历史琐闻为主”,“第三类以考据辩证为主”;“把笔记划分为三大类,并确定笔记小说的范围,需要注意的是,其间界限并不是非常清楚的,只能划出大略的轮廓而已,在确认第一类笔记为笔记小说的同时,也应该承认第二、第三类中也存在着相当数量的小说。笔记小说毕竟不能算是有意识创作的产物,其中的文学成分不是很纯净的”;“我们就不便再把唐传奇当作笔记小说看待了,尽管它同笔记小说有着渊源关系” 。

当我们辨明“ 笔记小说” 四字的前世今生,再面对现实的发展态势,我相信将来的发展可能不用学者们过多辩说,事实上会“约定俗成”地形成这样的情况:“笔记小说”四字即表达了“笔记体小说”或“笔记类小说”“笔记式小说”的意思。

这已为自梁启超以来的百余年历史所证明,绝大多数小说家及文学史、小说史专家,以及多数“笔记小说” 的选本、丛书等出版物,都是将“笔记小说”理解为用笔记体写成的、大致符合现代文体分类中具有“小说”意味的作品。它是“笔记”的,也就是不同于有完整故事的传奇,更不是通俗长篇之作,而是一些随意编录的零简短章;它是含有现代所理解的“小说”意味的,其核心是记事的,或实或虚,或真或幻均可,而不同于传统习用的内容没有边界、相互纠缠不清的“小说”“笔记”“说部”“杂说”等名目了。

行文至此,话归正传。我们打开山西古籍出版社1995年始出版的《民国笔记小说大观》,共有四辑52种,其中除《曾胡治兵语录》一编外,大致都有现代意义上的“小说”味。如今又出《民国笔记小说粹编》凡24种,已无《曾胡治兵语录》一类的笔记了,但其中有三部书也可能会产生一些不同的看法。

《民国笔记小说粹编》

全21册

32开

三晋出版社

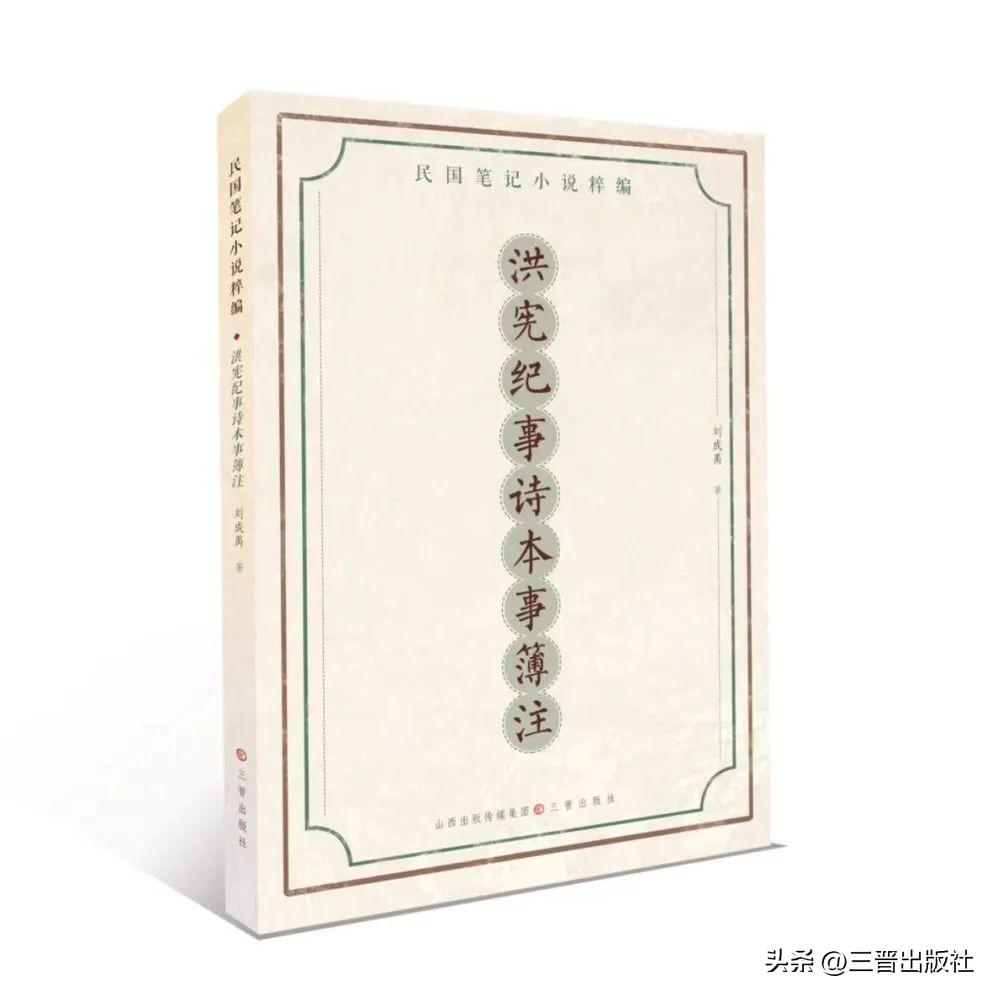

第一部是刘成禺的《洪宪纪事诗本事簿注》。假如从传统文献分类来看,它的基本性质是一部诗注。但它是用“笔记小说”类的文字来注的,其注的98篇文字编撰了丰富而生动的故事,说它是笔记体小说也应该是可以的。

第二部是《寒云日记》。“日记”本身就是一体。这本日记又夹杂了不少有关诗词的著录、名物的考辨等,然“日记”作为按日所记之笔记,作者又以自己作为中心,用其简约、隽永的文字,逐日记事写情,还是具有一点“小说” 因素的。

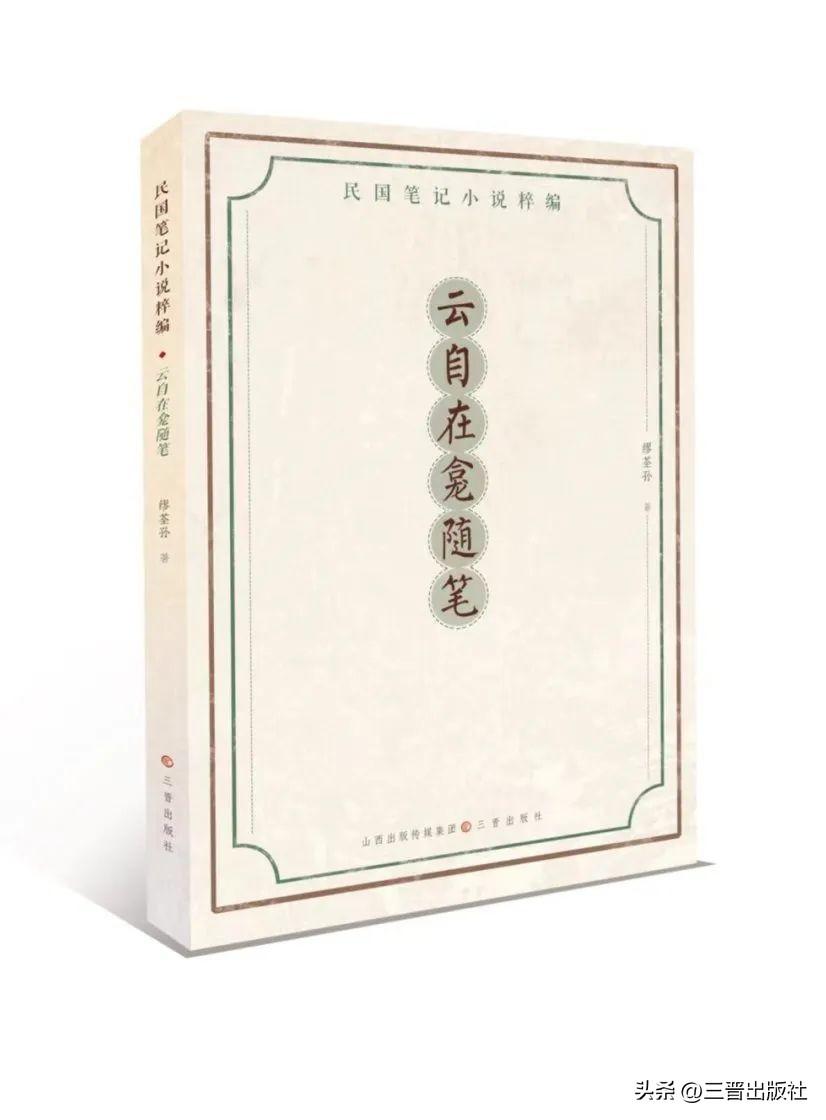

第三部就是缪荃孙之《云自在龛随笔》。从此书的主要成分看,实是一部学术随笔,所记多为金石书画、版本目录之学,但中间亦可见多篇记事写人、饶有文趣之作。

所以这三部书,虽然显得各有一点另类的味道,但就其实,用比较宽松的眼光来看,不妨也可列于“笔记小说” 之中吧。

《洪宪纪事诗本事簿注》

《辛丙秘苑·寒云日记》

《云自在龛随笔》

至于其他著作,几乎都是记述一些社会生活中的大小事件、人物轶事之类,作者当时往往将它们视为“掌故”“杂史”“稗史”之类的史著,未必认同这也是“小说”。

本来,在古代笔记中有小说味的作品主要是两类,一类是记鬼怪,另一类是记人事。记人事的也有虚、实之别,当然是写实的居多。凡所谓稗史、掌故、野史、琐记、轶闻等等,名目繁多,都是以记人叙事为主。

在晚清民国时期,倡导科学,因而多视记鬼怪者为迷信,不少作者有意回避。与之相应,此时做笔记者大都自命其作是为了补翼正史。作者又多生于高官世家,或本身就是名流学者,熟稔朝廷内外及学界文场的种种故实,所记多自亲睹亲闻,有的还到图书馆里翻阅书刊查证。笔下虽有一些是梳理了历史上的陈迹,但最可宝贵的是触及了晚清民国时期诸如宫廷斗争、外交风波、官场倾轧、吏治腐败、名臣功过、史事曲折、遗老姿态、名士趣闻等方方面面,且多标榜信实,自诩为良史。

固然,这些笔记,从作者的写作意图来看,主要是想写“史”,而不是要创作小说。后来的历史研究者们,引用这些民国笔记中的片段时,也往往将它们作为故实来证史。它们“史”的本质毋庸讳言。

强调信实的历史著作,与可以虚构的文学创作,从现代学科分类来看,当然是两个门道。但是,它们最重要的一个内核,即记事,是相同的。

古代朝中史官之记事,当然是一件十分严肃的事情,所谓“圣人之记事也,虑之以大,爱之以敬,行之以礼,修之以孝养,纪之以义,终之以仁”( 《礼记·文王世子第八》)。

但后来到民间记事,就未必如此郑重其事了,所记未必都是国家大事,也有的来自道听途说,再有的加些油盐酱醋,甚至有的还故意幻设了一些故事,于是就出现了所谓“稗史”“野史”“外史”,乃至“谐史”“趣史”之类,虽也称之为“史”,但此史已不同于彼史了。

更何况,就是一些纪传体、纪事本末体之类的所谓“正史”之作,所记之事,所写之人,也有的富有文学意味,人们也常将它们当作文学作品来欣赏。一部《史记》不是在“中国文学史”著作中也有着崇高的地位吗?

与此同理,民国间那些用笔记的形式,所记的大大小小的故事、形形色色的人物,不也可以当作文学中的一类“小说”来欣赏吗?

其他收入此编的诸作,虽然文风有异,繁简有别,但大都是如这样的一些文史兼备之作,读来皆有兴味。所以此编名之为《民国笔记小说粹编》,也可谓是名副其实,不知读者以为然否?

(本文节选自黄霖先生为《民国笔记小说粹编》作的总序。文中,黄先生引用有大量文献,作为论据和佐证。因篇幅有限,摘录时省去许多,特此说明)

发表评论