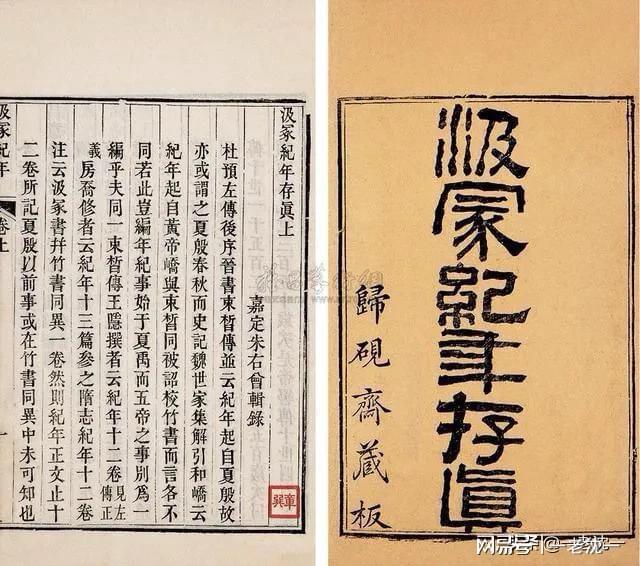

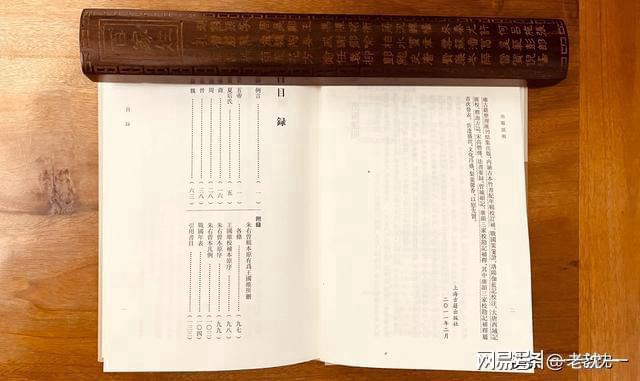

(朱右曾古本竹书纪年)

古本《竹书纪年》不是伪书,而是战国魏之史官撰著的编年体史籍。

司马迁说《太史公书》是“通古今之变,究天人之际,成一家之言”,自然,这部魏国的编年史也是“成一家之言”了。

至少,此书中,载录了不少重要的史料。

晋武帝司马炎咸宁五年,也就是公元279年,汲郡人不准盗挖战国魏王墓。有人说,这事儿是在280年,还有人说是281年,按照《晋书》记载,当为279年。

盗墓过程中,发现了大量竹简,多有散失。官府听闻后前往收缴,又有不少损佚。后来,当时不少著名学者,如荀勗、和峤、束皙、卫恒等,参与了竹简的整理,共集成七十五篇。

其中,有十三篇为编年史,记述夏商、西周和春秋、战国历史,按年编次。平王东迁后以晋国纪年,三家分晋后以魏国纪年,至“今王二十年”止。

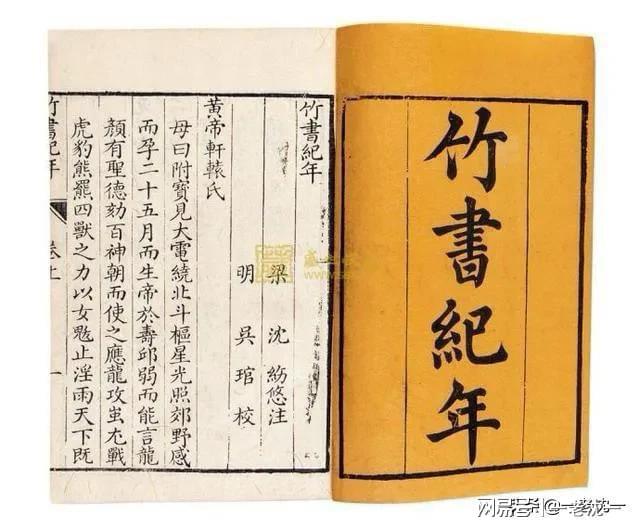

因其写于竹简,于是被定名为《竹书纪年》。

这是此批竹简中最著名的一部书。另一部,是《穆天子传》。

《竹书纪年》之原简,可能于永嘉之乱时亡佚,但有前述学者所著《初释本》和《考正本》传抄流行。

(伪今本竹书纪年)

《竹书纪年》面世后,引得不少人据此订正过往历史,因而也受到强烈抵制,使此书影响由盛转衰。至宋,很少再有人看到此书,也很少有人引用了。

宋以后,有人抄录《宋书.福瑞志》作为附注,托名梁沈约注,造成一部《竹书纪年》,即“今本《竹书纪年》”。

此书明代以后流行很广。直到清朝钱大昕站出来直斥其伪。纪昀、洪颐煊、郝懿行等亦考证其伪。人们开始相信其为伪书。

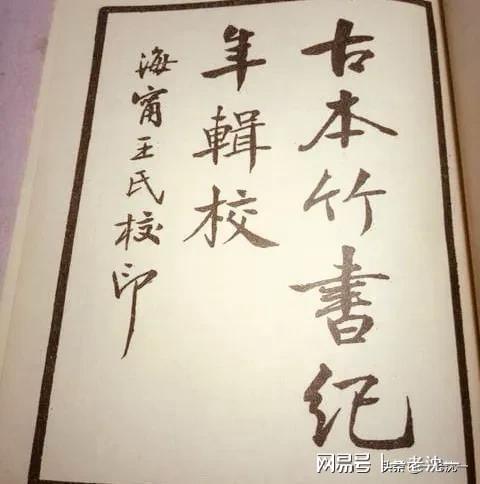

(王国维古本竹书纪年)

之后,朱右曾从各种旧籍中摘录真本《竹书纪年》原文,加以考证,成《汲冢纪年存真》二卷,这才有了现在的古本《竹书纪年》。

1917年,王国维在此书基础上,加以补充和订正,编成《古本竹书纪年辑校》一卷,又比朱书精益。

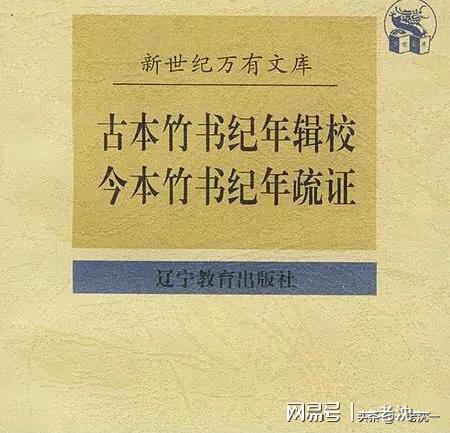

后,范祥雍有《古本竹书纪年辑校订补》;1981年,有方诗铭、王修龄《古本竹书纪年辑证》,被认为是较完备版本。

《晋书.束皙传》载,汲郡不准所盗是战国魏襄王墓或安釐王墓。实际上,魏都在大梁不在汲郡,被盗的,应为魏国贵族之墓。《竹书纪年》作者,当为魏国史官。

前面说到了,《竹书纪年》亦为“一家之言”。先秦史官,有家族传统,应该是从更早远的年代传承而来,其实到了汉代仍然如此,比如司马迁。

不必怀疑“史官”的“职业操守”和“专业技能”。

刘师培在《补古学出于史官论》中说:“盖古代之尊史官,非尊其官也,尊学术耳。古代学术,以天文术数为大宗。而天文术数,亦掌于史官。此史职所由尊也。”

古本《竹书纪年》出于魏国史官之手,可信其“忠于职守”“鞠躬尽瘁”,不会故意造假。

但是,有两个问题——

一是对于久远历史,比如,最初参与整理《竹书纪年》的和峤云:“《纪年》起自黄帝”,这与《史记》一样,不过,魏史官和司马迁皆从传说中了解到黄帝的一些“信息”,而且均难加考证。比如,关于尧舜传位之不同,魏史官和太史公亦只能根据传说。

二是,即便对西周以降相对较近的历史,魏史官和司马迁所据传说、典籍等等之不同,也会产生记述差异。

只能说,这种差异十分正常。即便同一时间、同一地点的两个人,对同一事物的看法,也会因立场不同、个人经历不同、观察角度不同,等等因素,而形成不同之描述。

古代史籍的重要作用,在于记录不被更多人了解的事件、人物、时间和地点、人和事之间的交互作用等等。他人或后人,就可以据此对历史有所了解。

而记载同一事件、人物、时间和地点、人与事之间交互作用的古代史籍不止一部,尽管可能记述不尽相同,后人反而可以从作者的不同视角,进行比较、考证,从而得出更接近历史真相的结论。

《史记.商本纪》是第一部记述完整商王世系的史籍。在甲骨文发现并进行研究之前,谁也不知道真实的历史到死是怎样。如果没有《史记.商本纪》,这一段三千年前的历史,就很可能湮没在历史长河中了。

甲骨文的发现和研究,证明《史记》对商王世系的记载绝大部分准确,这是司马迁在周代商约一千年的时候写就的呀,难道因为太史公没把王亥计入,就得出结论说司马迁骗了我们两千年吗?

这样说或这样想,岂不是太岂有此理!

对于古本《竹书纪年》,也是这个道理。

发表评论