译|马彪

在清朝的乾隆、嘉庆时期,考据之学发展到了鼎盛阶段。经学领域当然不用说,即便史学出现了钱大昕、王鸣盛等一批考据学大家,因此,当时史学的发展可说已完全倾倒于考据学风了。然而,就在这样一个年代,浙江绍兴府出了一位不合潮流的学者。他独立于时代风气之外,治史不遵循考据之法,完全从理论方法入手进行研究。此人即章学诚。

章学诚像

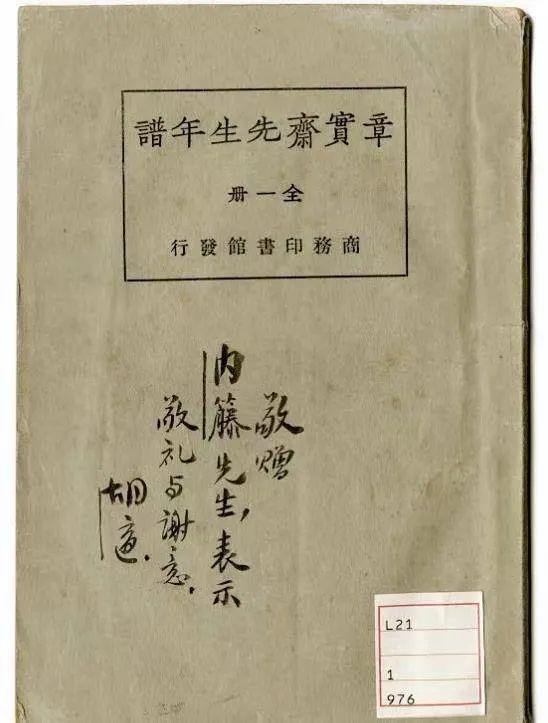

此人自幼就有些与一般学者不同,童年极为迟钝,记忆力很差。十五、六岁时,父亲任地方知县,为他请来家庭教师传授学问,虽仅仅数百字的文章背诵起来,亦显得非常吃力。然而,他却是总有些主见:文章写得虽不漂亮,却能提出一己之见,听不进家庭教师的意见,总之属于那种不驯服的学生。到了二十一、二岁,他的学问长处开始崭露头角,对于著述一己之创见抱有特别的兴趣。进士及第虽说圆满成功,但由于学风、为人皆与众不同,而终未出仕为官,一生不遇。然而,他所著《文史通义》《校雠通义》二书,即使在尚未付梓出版之时,就备受有识之士青睐,其崇拜程度甚至达到章氏每有一文写就,必为人们相互传抄的程度。后来,在他去世后由其儿子将其著作出版,几经再版,数年前还有人为其出版了《全集》。如今,他的学问更是大放异彩,甚至开始赢得了那些钻研西方新式学问之学者的特别尊重。

章学诚《文史通义》 清刻本

我本人最初读到《文史通义》《校雠通义》是在明治三十五年(1902),由于当时深感其寓意深刻,就于杭州购得两部,并将其中一部送给了当时在中国留学的狩野博士。那以后我又在大学等场合对章学诚的学问颇为鼓吹,致使其著作在日本也拥有了相当的读者。十几年前又意外地得到了其《全集》的未刊本,通读这部《全集》,我编写了他的年谱并予以发表。中国有一位叫胡适的人还将我所作的年谱予以增订出版,由此章氏的学问亦引起了中国新派学者的注意。在此之前,中国治旧学的学者,如张尔田、孙德谦等人出于对章氏学风的仰慕也曾特别进行过钻研;而最近除胡适之外,又有出身于清华学堂的姚名达,以及四川学者刘咸炘等人,都能发挥章氏之学,各有著述公开发表。现在,对于此人的学问虽已不再有特别鼓吹之必要,但在此之前由于学界对其学问所具有之卓越特色尚未给以应有的重视,或者说即便多少有所注意,也未能了解其学问真意的学者确实不在少数。正是出于这样的原因,当时我对章氏的学问给予了极力的鼓吹。

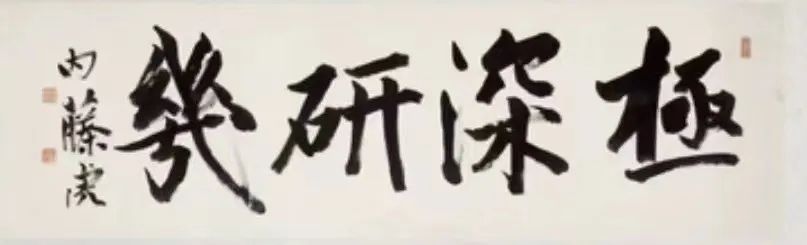

胡适《章实斋先生年谱》(赠与内藤湖南者)

如此卓越的学问,虽说产生于乾隆、嘉庆时期,但其价值可说至今不减。若论及章氏学问的渊源,不用说应当追溯至汉代的刘向、刘歆,唐代的刘知幾,宋代的郑樵等人。但是,章学诚亦有其独到的,极透彻之发前人所未发的认识;特别是其标榜史学,对一切学问从方法论原理上的研究,无疑是独一无二的卓越见解。此人的学问在理论构筑上是颇为严密的,若不从其所建立之方法上予以研究,是很难理解的,所以在很短的时间内予以说明也是很困难的。尽管如此,我仍希望在此仅对作为其学问根本的原则略作说明,试图对其学风之一端有所介绍。

通常,学者们是将章学诚作为史学家来看待的,而他本人的看法则正如其著作之标题所示,毋宁说是更侧重有关文史原则的研究;而所谓文史,又大体涉及了所有的著述。《唐书·艺文志》中的“文史类”一词即作为广义之文学评论的意义而使用的。“文史通义”的意思,用今天的话来说,即著述评论的根本理论。不用说,这种著述所表达的第一对象就是所谓“道”。在《文史通义》的《原道》篇,章氏对“道”做了如下的说明:“道者,万事万物之所以然,而非万事万物之所当然也。人可得而见者,则其当然而已矣。”章氏是由道所产生的过程顺序入手考察的,道生于天,天地生人,由此有道也,然而仅仅如此,道尚处于无形的状态。道之形状的显露是从三人居室开始的,若三人居一室,才有了分任;用今天的话说,即产生了分工,或曰各司其职,或曰交替工作。由此,出现了均平、秩序的意识。由于平等、秩序等会发生紊乱,这就需要年长者来主持公平,于是有了裁判的出现。随后又有了长幼尊卑的分别,又有了什伍千百等数的增加,随后出现了各个组织的划分,而在各种组织之上又出现了才能非凡的领导人物,进而又推举那些德高望重者来进行统治,于是有了君主和师长的诞生。

“道”就是这样逐渐发展起来的,在中国的历史上所谓法积美备都是在唐虞时代而达到尽善尽美阶段的。殷因于夏,周鉴于殷,至周公而集大成。所谓周公之集大成,固然有其作为圣人的一面,然而能够做到集大成其实并不在于周公个人的智慧和能力,而是那个时代的机会使之然也。自古以来,由圣人来集大成的事例,虽然仅有周公一例,但那是机遇驱使了周公,而周公本人也是在不自知其然中实现集大成的。然而,在中国孟子认为集大成者乃孔子,章氏现在说周公是集大成者,有人以为其与孟子之说相悖,其实亦不尽然;因为孔子当然也是集大成者,不过周公所集之大成者为道,而孔子所集之大成则在于其对周公之道的传授。

而若欲进一步理解以上由来的话,道与器之区别就非追究不可了。《易》虽有曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”但道其实是无法脱离器而存在的。而记载孔子之教的所谓《六经》,虽说无疑是载道之书,但是由《六经》记载的内容,其实仍然都是器。所谓《六经》即古来圣人之“前言往行”,而且这些“前言往行”又都只能是凭借器来体现的;而作为记载工具的又是《六经》,可见《六经》所以能体现道,是由器来实现的。然而,在古代是由器而立教的,即所谓治教,那时政与教不分,官与师合一。也就是说,由于政治与教育在当时的一致性,教育、学问其实都是由政治这一实际中的器而体现的。正因为那时学习者可以由器而直接接触道的,所以即便不在器之外指出尚有道之存在的话,也可以由自然之器去领会道的存在。但是,自周世衰微之后,由于政教分离,官师脱节,孔子将器予以著述以便教学,至此才出现了以文字进行著述的情况。孔子曰:“予欲无言。”这就是说世上所有的器都在自然而然地体现着道,至于《六经》中所载的内容是不可能将其尽言的。但另一方面,孟子又说过“予岂好辩哉”的话。也就说,道与器是分离开来的,道并非由器来体现,而是由人命名的;由于此之道与彼之道有着种种分歧,自然需要论辩,于是只有不得已而论辩了。

然而,孔子之道绝非纯粹托于空言,而主要是将其体现为行事,由于所谓行事即古往今来的前言往行,又由于表现前言往行者乃史也,所以按章学诚的观点,凡是可称之为学问者,即史学也。不存在非史学的学问。

章学诚又写了《原学》篇:关于学问,他引用《周易》“成象之谓乾,效法之谓坤”,认为学问可谓模仿,成道可谓成象;又依孔子“下学而上达”之语,认为这种通过对形而下之器的学习,以达到理解形上之道者,乃学习之目的与方法。若论应当怎样了解成象,且欲进一步模仿的话,他认为只需追究前言往行的种种变化,知晓漫长年代间发生的事情,自然就会得到其中的所谓成象了;而所谓模仿,即教育之道,按照道的规范进行教育;从这个意义上说,就只能得出一切学问都不过是史学的结论了。只不过这种情况到了后世,随着有关道与器的观念,产生了种种的分歧:即像儒者等那样,尽管通过古来所存在之器进行学习,却不努力由器达到获得道的认识,只是单纯地背诵前言往行,成为不求有所发明的一类愚昧学者。也就是孔子所谓学而不思者。另外还有一类,不依据古来之前言往行,即不根据载器之六经,仅凭自己的主观臆造,而自以为是的学者。这些即圣人所谓思而不学者,亦即诸子百家杂学的由来。

以上所述,是章学诚从根本上对道与学之关系由来所作的说明。他就这样站在原理的高度,对所有古来之著述进行了判断。他的观点在许多论文中都有所阐述,《言公》论就是其中的名篇之一。

章学诚有言曰:“古人之言,所以为公也,未尝矜于文辞,而私据为己有也。”古人立言,即著述是出于公的目的,而不是将其作为一种私有物、自己财产来对待的。本来是为了明道,用言语阐明目的,为了充分地言表才使用了文章的形式;而用文章达到了目的,就不必作为自己的学说而使之成为一种私有主张了。最早,在还没有出现著述的时代,所谓体道之器仅仅体现为政治及其他世上所有的机关而已,后来才出现对此有所表达的著述。而最初的著述因为只是为了载器而明道的著述,所以尚不是那种为树立一之见所作的著述。如有一个立言传道者,传道之后的人们若出于对前人所立之言的推进、弘扬的目的,即便又有所补充则无不可;后来的立言者与前面的立言者保持一致,如是继续传及后世则亦无妨。然而,后世之学者却不是这样,他们见到那些古人的著述时,就认为其中最初立言者的著述是真的,而有所补充者皆是后人的伪作。这种判断是不正确的。总之,后来的继承者是对最早的立言者有所扩充而著述的,所以二者之间本不存在辨别真伪的问题。而是应该从立言者及其继承者之间关系的角度出发,看到其议论的发展。

以上所述,大体即《言公》论的主旨。章学诚就这样针对《六经》及其他的著述,逐一列出实事,提出了自己对古代著述的评论。这种对古代著述的评论方法,开辟了一个全新的认识途径,其在经学、史学的研究法中都是具有极其重要的观点。

章学诚所提出的“六经皆史”口号,对一般中国学者来说是一个非常大的冲击。关于“六经皆史”,有时会招致经学者的误解,甚至引起反感的情况也不少。经学者认为所谓“经”是高耸于所有著述之上的,所以将其视为“史”的话是对经的玷污,误认为是将圣人所立言之经与后世学者文人所书之史置于了同等地位。其实,章学诚所说的“六经皆史”并不是这个意思,他只是认为:由于《六经》都是对古来前言往行的记录,因此《六经》所体现的只不过是记载圣人之道的器而已。例如,在《易教》篇中,章学诚认为《易》乃周礼之器,其之所以具有宝贵价值,就在于古代圣人曾将其作为一种礼制的工具而使用,而《易》就是将这种遗法传授下来的书。像《易》这种古代圣人实际使用过的记载器的书籍,就是因为其有来历,亦即具有历史,才显出其宝贵价值。后人虽亦有模仿《易》而著述者,如扬雄之《太玄》、司马光之《潜虚》等书,都不过是些仅依靠个人智慧而并无任何古代所实行过的真凭实据的虚妄杜撰。由于这些书毫无来历,所以是些不值得尊重,而只可称之为妄作的著述。

此外,章学诚还著有《书教》篇,其中论述了有关记录的方法。在这篇文章中他这样写道:“三代以上,记注有成法,而撰述无定名。三代以下,撰述有定名,而记注无成法。”这是有关记录方法的论述,尤其是将史学作为著述来理解的观点,可说是极为重要的观察。本来所谓记注只不过是为了防止忘却前言往行的一种做法,在那种记注中有一个原则,即必须将发生过的实事原原本本地如实记录,而且还必须毫无遗漏地予以传达。这些都作为材料记录而且传承下来,这种材料即便成为著述时,也是撰述无定名:仅从记录中选择自己需要的题目,由此尽量著述就是了。按照这样的目的,例如《尚书》之《召诰》《洛诰》,所要写的是周朝奠都的内容,于是就从记录中,抽出有关奠都的必要事实来,然后以最为适当的方法予以著述就可以了。或者像《康诰》那样,天子欲将分封亲族为诸侯之事作为教训保存下来,于是就从记录中抽出记载分封始末的资料,予以著述即可。著述虽说不计体裁,但作为根本性的记录却一定要有正确根据。这是古时候的做法,而到了后世所谓历史学,例如自从《史记》那种历史体裁问世以来,写历史就都用同一种体裁了。可是,后代作为这种体裁之根据的记录,却不具有足够的准确性。然而,没有准确的记录为依据,仅仅希望遵循一种既定的体裁的撰写,则只能是些非常不确切的、不足凭信的著述而已。这也正是章氏所云之“三代以下,撰述有定名,而记注无成法”的情况。他指出:因为记注无成法,所以取材就有困难;正因为取材不佳,所以动辄以伪乱真。但是由于撰述有定名,体裁均有既定之规则,所以著述就比较容易。这些著述往往文优于质,而且越来越多地出现些不确切的记述。他还认为三代以下的著述,凡被称为上乘之作的,都是些不遵循体裁惯例的作品。例如《通典》,本是作为对礼制变迁的著述,其中又穿插了关于礼的议论,但也无妨;又如司马迁的《史记》,在他自己所撰本文之后,尚存录了所使用资料的原文,而这些均对他们的著述无所损害。

然而,他认为就著述的变迁过程来说,毕竟最初的《尚书》是最为理想的著述。那不仅是以有成法之记注为根本,而且是根据自己认为有必要的题目手法自如地予以著述。而后来《尚书》体裁一变为《左氏春秋》体。《尚书》中并没有一定的体裁,而《左传》中却有了定例,即出现了编年体裁。《左传》又一变而为司马迁《史记》的纪传体。《左传》是按照年月排列事实,而司马迁则改为依照类别编纂历史。司马迁的《史记》又变为班固的《汉书》。《史记》是将古代到近代作为一部历史,贯通而记述其变迁过程的;班固则是对汉代给予了断代史的描述。但是,无论如何,直至汉代古来之法虽有变化,形式有所不同,而精神实质还是一样的。特别是司马迁的《史记》,虽然是分为《本纪》《书》《表》《世家》《列传》等不同体例予以撰述的,但那仅仅是外形上的区别,就其内容的记载而言,则可说落笔自在,而不拘泥于体裁。例如,司马迁写《伯夷列传》,并不仅仅在于要为伯夷立传,而是作为所有《列传》的一篇总序写在前面的;不论题目为何,都不妨碍他对内容作出游刃有余的记述。其后,从班固开始的是纪传体断代史书的不断记述,至宋代司马光才又出现了与《左传》同样的编年体之《通鉴》。此后,至南宋又有了袁枢《通鉴纪事本末》的问世。史书的体裁就是如此变化演进的,《通鉴纪事本末》体史学的最终出现,亦可说回到了最早的《尚书》体裁。当然袁枢并未见的抱着一种非凡之见识而进行创作的,他只不过是为了便于记忆而将《通鉴》的记事按照一个个事件作了一次再编辑而已。但作为历史学发展顺序的一环,如此微不足道之人物的著述,也很自然地与古代最高著述的旨趣相互吻合了。章学诚对纪事本末体的这一观点,与现在的史学体裁也自然地形成了一致。因为即便是今日西方的名著,也无一不是以这种纪事本末来体撰述的。历史书势必发展成为这样的著作,章学诚在一百五十年前早已提出了这一论断。

章学诚还撰有《诗教》一篇,认为所有的著述都是从战国时代开始兴盛发展而来的。按他的见解,论战国之文,其渊源虽有出于《六艺》者,但最多者则出自“《诗》教”。后世之文体,可说皆已完备于战国,所谓著述是在战国时代才开始成为专业的。“《诗》教”并不仅指所谓的押韵,其他诸如《诗》的精神,因为是随着论事、描述而自由自在地流露,任何手法都可以表现思想,所以任何可称之为著述者,可说都是由“《诗》教"出发的。因此,章学诚以《易教》《诗教》《书教》三篇论述了古来著述的源流。此外,他还著有《礼教》一篇,但是没有收入初版《文史通义》中。这是由于与《易教》《诗教》《书教》相比,此篇论文有欠力度。曾有友人劝说章氏写一篇《春秋教》,未果。这是因为章学诚的《书教》论中已经包括了《春秋》的内容,所以写了《书教》就无另写《春秋教》之必要了。总之,章学诚在中国原有经书的分类中,总结了古来的著述,论述了所有的应用方法。

此外,在一些小型论文中,此人的真知灼见也是随处可见的。例如,在《史德》一篇中他指出:自古以来认为治史者应具备才、学、识之所谓三长的资格,并特别对其中著述的真实性,即正直地予以著述方面进行了论述。他认为著述当以《诗》教之“思无邪”为精神。另外,他还就有关历史材料的使用,写了《史释》《史注》两篇论文。他还论述了应如何区别对待历史中有一代之史、一国之史、一家之史、一人之史的问题。此外,《申郑》篇也是十分精彩的,这是一篇赞扬宋代郑樵的文章。在中国有称为《三通》的《通典》《通志》《文献通考》,其中以《通典》为优秀著述,是没有异议的;若论《通志》《文献通考》的话,二者皆为宋末之著述,由于其在撰述方法上的不同,屡屡有人发出比较的议论。就一般评价来说,多认为马端临《文献通考》结构严整,而郑樵《通志》则略逊一筹。章学诚的看法则与之相反,他认为虽然《通志》在编排上确属不佳,但在史论上堪称上乘,是有著述精神的优秀之作,而在这一方面马端临的《文献通考》则有所不及。就在这一点而言,章学诚是站在与乾隆时期普遍学风完全相反之立场的。

按照章学诚的观点,历史研究中虽然既有整辑排比的“史纂”方法,又有参互搜讨的“史考”方法,但是二者都还不能称之为史学。当然,这种整辑排比、参互搜讨的史书并不是没有价值。为了写出优秀的著述,就要善于从那些史料堆积的无聊著述中提取所需,无聊之作也是有其作用的。但什么叫“史学”,仅仅对史料进行整辑排比、参互搜讨是不能成为史学的,只有对史料作出某些处理才称得上为史学。由此,章学诚还十分推崇所谓“独断”之学。这里所说的独断,并非不考虑材料的空淡空论,而作为对材料的处理方法,应该是经过自己头脑思考的产物。这是章氏反复主张的独断的学问。章学诚对中国古来正史之中的《史记》《汉书》,以及其他一些史书特别尊重:因为他认为这些书均出自家学,由父子相传承,是些知道如何处理众多史料,对其慎重选择之后而形成的著述。他指出,从唐代开始则有所不同,修史是将大批学者一次性集中起来,分派以各种工作,然后有一个总括其成的人,按照一定的纂辑方法来编订史书。章氏认为这种做法使著述失去了一以贯之的精神,是史学的一种衰败。

在章学诚的学问中,除以上所述之外其对各类问题的见解还有很多,其中之一个就是对于作为史学一重要分支的方志学,即地方志学问的主张。对于方志学,章学诚具有其发前人所未发的系统性看法。对此,他与当时著名经学家戴震的立场完全不同,并提出过论难。章氏认为修纂地方志应当包括有三种体裁,即按纪传体作志,记载掌故即律令典例,记载有关文艺事项。由此,他主张地方志有必要写成为一般史之材料那样的著述。他与当时许多人那种仅仅以沿革地理为主来修地方志的做法不同,而提出将方志作为古今史料来撰修的意见,可谓与沿革地理主张别出一格的主张,是极为耐人寻味的观点。

此外,章氏最出色的研究还在于他的校雠学。他的校雠学主要体现在《校雠通义》一书中。这是探讨著述源流的学问,从一个方面来说也可以说是有关书籍目录的学问,然而所谓目录学,并非单纯书籍目录的排比、分类,而是对书籍作出著述意义、问世经过等考察之后,所建立的分类法。章氏并不认为古代的分类法就一定好,近代分类法就一定不好,没有那种全盘赞美古代的论调。当然,他论述了优秀的古代分类,像刘向、刘歆等出色的分类法,认为刘向、刘歆了解学问的流派,熟悉著述产生的经过。进而明确指出:在他们的时代出现了书籍的六部分类法,再到后世出现四部分类法,都是顺应当时的自然之势不得不如是而已。基于这种认识,他对书籍分类的方法问题,给予了根本上的研究阐述。他的这些研究,即使对今日目录学来说仍是非常有益的观点。

章学诚的学说大体如以上所述,若按今天的说法而言,他认为史学并不是单纯记录事实的学问,并对此从根本上给以了原理、原则的思考。虽然他的思考方式是哲学的,但是在章学诚看来,作为一切学问的根本不是哲学而是史学。所有的学问无非史学,从不存在没有史学背景之学问的认识出发去试图评价一切著述,则是他的理论特征。对于章氏的这些观点,只要通读《文史通义》,并认真分析其构思的话,本是不难做出判断的;然而,如果只是泛泛浏览而不做细心体味的话,唯此精密构思是难以判然明了的。正因为如此,在中国即使是崇拜章氏的学者,也很难发现其理论的真意。直至最近才有些治西方学问的人,开始认识到章学诚史学的真价。

不仅史学,即便对整体学问的见解而言,我认为章学诚的学风在今天也仍然是有其生命力的。这就是我本人之所以要向今日之学界介绍章学诚史学的本意。

内藤湖南书法

本文原刊于《中国史学史》p371-379.

发表评论