本文载《巴蜀史志》2022年第 4期

略论《东都事略》的撰著

与整理价值

吴洪泽

王称因撰著《东都事略》而知名,但因王称事迹不显,加之《东都事略》传本错误较多,因此学界对该书重视不够,实为憾事。本文借撰著《东都事略笺证》之机,拟对《事略》的撰著及版本流传等问题,略作梳理,以期抛砖引玉。

一、《东都事略》的撰著过程

《宋会要辑稿》崇儒五之四一于南宋淳熙十三年(1186)八月二十六日载:“新知龙州王称所进《东都事略》一百三十卷,计四十册,目录一册,付国史院。”又载其除直秘阁在南宋淳熙十四年(1187)三月。《东都事略》卷首载洪迈荐表,末注:“三月十八日,三省同奉圣旨,王称除直秘阁。”与《会要》所载吻合,则《东都事略》成书在南宋淳熙十三年(1186)八月以前,是确切无疑的。至于具体成书时间甚至著作权问题,则存在不同说法。

其一,《东都事略》为王赏所著。明陆应阳《广舆记》卷17载:“王赏,眉山人,撰《东都事略》一百三十五卷。”前人称《广舆记》多据《明一统志》删润,而《明一统志》卷71云:“王赏,当之弟。举进士,累官礼部侍郎兼直学士,忤秦桧意,出知利州。赏为文师苏轼,有《玉台集》。子称,学问该洽。初除直秘阁、知龙州,有美政。后为吏部郎中。尝撰《东都事略》一百三十卷。”陆氏云云,未知所据。考明嘉靖《四川总志》卷12《王赏传》全抄《明一统志》而成,仅末句改作“尝传《东都事略》一百二十卷”。曹学佺《蜀中广记》卷46《人物记·王赏》复抄《四川总志》,而末二句改作“历吏部郎中,著《东都事略》一百二十卷”。又于卷99《著作记》载王赏著“《玉台集》《东都事略》一百三十卷”,或据《明一统志》著录,而忽略“子称”二字,遂将王称所著误归之其父名下,大为疏略。至陈懋学《事言要玄》地集等,则径言“王赏,当弟,累礼侍,著《东都事略》”,可谓三人成虎。盖《明一统志》言王赏著《玉台集》、其子称著《东都事略》,并无错误,而《广舆记》《蜀中广记》诸书转抄篡改,滋生异说。源流既清,其误不辨自明。

其二,《东都事略》是王称“父子之业”。清王士祯《跋东都事略》(《带经堂集》卷91)云:“王称《东都事略》,淹贯有良史才,与曾子固《隆平集》颉颃上下。然《蜀志》载称父礼部侍郎赏著《玉台集》《东都事略》一百二十卷,则此书亦如迁、固之《史记》《汉书》本于谈、彪耶?但未得此书全本,不知果百二十卷否?称于父书之外,有所增益否?称亦不当没其父之名,掩为己有也。俟更考之。赏,眉山人。”王氏之说,盖因误信明嘉靖《四川总志》及《蜀中广记》所载而起,加之洪迈奏荐王称有“称之父赏,在绍兴中亦为实录修撰。称承其绪余,刻意史学”等语,《东都事略》卷首所载《除直秘阁告词》亦有“乃父习知今事,长于叙述,而能克绍先志,论次旧闻,裒上成编,有补太史”之言,遂谓子承父业,媲美前修。当代也有学者持此说,认为“他父亲已写成底本,由称稍加增益,而成定稿,最后并由他投进,所以后来便由称署名行世”①,支撑此说的证据是《续资治通鉴长编》引用《事略》不计其数,实则所谓引用均见于注中,而其注尚引《宋史》等书,显非李焘原注,不足为凭②。而宋代洪迈、李心传以及《郡斋读书志》《直斋书录解题》等并无父子共著之说,则其说后出,且由文献传钞致误而起,自不足取信。

因此,我们认为《事略》为王称一人所编,纵贯全书95处史论均以“臣称曰”领起,已足以说明问题。且迄今为止,尚未发现王赏编撰《事略》的力证。上述二说,皆出后人杜撰,今略为梳理,不复深论。

其三,《事略》的史料来源,更值得探讨,可惜研究者寥寥。究其原因,应与南宋史学大家李心传的断语相关。《建炎以来朝野杂记》甲集卷4论《续资治通鉴长编》《九朝通略》《东都事略》,于《事略》云:“(淳熙)十三年八月,又有知龙州王称亦献《东都事略》百三十卷于朝,洪内翰主之。明年春,除直秘阁。然其书特掇取五朝史传及四朝实录附传,而微以野史附益之,尤疏驳。”李氏直指《事略》取材于“五朝史传及四朝实录附传”等经刊修之二手史料,且附益以“野史”,因此以“尤疏驳”作结,虽有鄙薄之意,但也指出了《事略》主要的史料来源。所谓“五朝史传”,《朝野杂记》没有明确记载,该书甲集卷10“史馆专官”条云:“神宗尝欲付曾子固以五朝史事,乃命为史馆修撰,使专典领其事。子固所草,俱不当神宗意,书不克成。”陆游《老学庵笔记》卷3载:“元丰中,命曾巩独修《五朝国史》,责任甚重,然亦仅进《太祖纪敘论》一篇,纪亦未及进,而巩以忧去,史局遂废。”可见,曾巩所修《五朝国史》并未成书。后世刊行的曾巩《隆平集》,又称《五朝隆平集》,“是曾巩录自国史实录的一种修史资料汇编”③。自“己酉南渡,国史散佚,靡有孑遗”(《建炎以来朝野杂记》甲集卷4),南宋绍兴初开始征集,“后八九年而国书始备”(《建炎以来系年要录》卷43)。在此背景下,作为修史副稿的《隆平集》初刊于南宋绍兴十二年(1142),在淳熙间又有姚宪刊本。《事略》所录史料同于《隆平集》者不乏其例,甚至沿袭其误者也比比皆是,足可证明《事略》曾参考《隆平集》,李氏所谓掇取“五朝史传”,很可能即指《隆平集》。

至于“四朝实录”中的神宗、哲宗《实录》,曾在绍兴年间重修,分别成于六年、八年(《建炎以来朝野杂记》甲集卷4),《徽宗实录》成书于绍兴二十八年(《建炎以来系年要录》卷180),《钦宗实录》成书于乾道四年(《宋史》卷164《职官志四),《事略》成书在后,掇取“四朝实录附传”之说也成立。至于附益野史资料,的确是《事略》的特点,洪迈《举王称及龚敦颐表》亦说“其非国史所载而得之于旁搜者居十之一”。所谓“旁搜者”自然不止“野史”,还包括墓铭行状等出自宋人文集的资料,如卷46《杜杞传》、卷48《曾致尧传》即据欧阳修《杜公墓志铭》《曾公神道碑》剪裁,而卷87《司马光传》摘抄苏轼《司马温公行状》,改动很少。不过,由于史学理念的差异,李氏认为“微以野史附益之,尤疏驳”,而洪氏则认为“皆信而有证,可以据依”。

此外,有学者认为李焘编《长编》,曾引用《事略》,经当代学者考证,此说已被否定;也有学者认为《长编》与《事略》各自成书,全不相涉。从我们掌握的资料看,王称是有机会参阅《长编》的。首先,《长编》成书在《事略》之前,其太祖至英宗五朝事上于乾道初,南宋淳熙十年(1183)进献全书。《事略》晚于《长编》3年进献,参考《长编》是完全可能的。《事略》中一些史料异于《宋史》而同于《长编》,虽存在同源实录的可能,但也不能说与《长编》全不相干。其次,丹棱李氏与青神王氏为世交,《新刊国朝二百家名贤文粹》卷111载王赏《答李仁甫书》,对李焘《反正议》极为推赏,而对《汉监》略有异议,末云:“仆与尊丈厚善,而吾友见访请问之勤,故敢以告。”王称为王赏少子,醉心史学,完全有向李焘请益的可能。李焘尝著《续皇朝公卿百官表》90卷,“以司马光《百官表》未有继者,乃遍求正史、实录,傍采家集、野史,增广门类,起建隆迄靖康,合新旧官制,踵而成书,其后《续资治通鉴长编》盖始于此”(《建炎以来系年要录》卷183)。《事略》史源颇同此书,其本纪详载制诏及宰辅拜罢,起建隆迄靖康,似与李焘书颇多关联。

二、略论《东都事略》的影响与价值

《事略》在南宋淳熙十三年(1186)成书之后,适逢洪迈继李焘续撰《四朝列传》而获采用,并举荐于朝,因之闻名于世。陈振孙认为:“其书《纪》《传》《附录》略具体,但无志耳。《附录》用《五代史》例也。淳熙中上其书,得直秘阁。其所纪太简略,未得为全善。”(《直斋书录解题》卷4)评介尚称公允。不过,南宋人对此书批评居多,李心传云:“仁父修《四朝列传》,垂就而卒。上命景卢续成之。景卢笔削旧史,乃无完篇,盖素不相乐也。于是上促进书甚急,而新书未毕。王称季平以《东都事略》来献,遂取用焉。或者但见新书疏略舛误甚多,而不知仓卒之间,不暇考择也。书成进御,景卢援季平于朝,得直秘阁云。”(《建炎以来朝野杂记》甲集卷9)是谓洪迈新修《四朝列传》取用《事略》,“不暇考择”,因而“疏略舛误甚多”,与卷4所称《事略》“尤疏驳”大抵相同。赵希弁也认为《事略》中“疏驳甚多”(《郡斋读书志》卷5上《附志》)。王明清《挥麈后录》、李心传《旧闻证误》、岳珂《桯史》等书中尚有辨正《事略》记事之误数条。

《朱子语类》卷130记朱熹评论云:“先生看《东都事略》,文蔚问曰:‘此文字如何?’曰:‘只是说得个影子。适间偶看《陈无己传》,他好处都不载。’问曰:‘他好处是甚事?’曰:‘他最好是不见章子厚,不著赵挺之绵袄。傅钦之闻其贫甚,怀银子见他,欲以赒之,坐间,听他议论,遂不敢出银子。如此等事,他都不载。如《黄鲁直传》,鲁直亦自有好处,亦不曾载得。’文蔚问:‘鲁直好在甚处?’曰:‘他亦孝友。’”这段文字反映了朱熹和王称在学术见解和史学思想上的差异,王称旨在以史为鉴,总结北宋亡国教训,故叙事不求“全善”,带有略事重论的特征。李心传推崇《续资治通鉴长编》,述史尚繁,故指斥《事略》“疏略”,正如何忠礼先生所说“既有门户之见,亦有一定的史学环境———这就是与当时修史务求卷帙浩繁、内容详博的风气有关”①。因此,宋末王应麟在《玉海》卷46《淳熙东都事略》中转述李心传语,至“以野史附益之”止,特意略去“尤疏略”三字,盖不无所见。在上述对话中,朱熹站在道学家的立场,指斥《事略》诸多漏略,自然也免不了门户之见。

至元代,刘因称“宋、金史皆未成,金史只有实录,宋事纂录甚多,而《东都事略》最为详备”(《静修集》续集卷3《叙学》)。因此官修《宋史》,于《事略》多有借鉴,但出于维护道学的目的,史臣“故意贬低王称在史学上的地位 ,不给他立传”②,《事略》的价值在元代并未得到足够的重视。

随着时代迁移,宋修国史、实录渐致亡佚,《事略》在明清之际,方为人所重。明王禕撰《国朝名臣传》,自序称:“辄用正史之体,仿宋《东都事略》而为之,其文虽不能驰骋,而辞则质;其事虽不能该博,而实则真,于是一代之人物可概见矣。”(《王忠文集》卷5《国朝名臣传序》)清钱谦益说:“河南王损仲数为余言,《东都事略》于宋史家为优……余观作者之意,可谓专勤矣,贯穿一百六十余年,为北宋一代之史,以事在本朝,故孙而称《事略》云尔。其书简质有体要,视新史不啻过之。《本纪》载诏制之辞,与《朱勔传》载《华阳宫记》之类,尤为有识,信损仲之知言也。《本纪》最佳,《列传》佳者几十之五,亦多错互可议。世有欧阳公笔削宋事以附《五代史记》之后,则是书亦《宋史》之世本外传也。”(《牧斋初学集》卷85《书东都事略后》)对《事略》评价极高。

王士祯亦谓“王称《东都事略》淹贯有良史才,与曾子固《隆平集》颉颃上下”(《带经堂集》卷91《跋东都事略》)。汪琬称“其词质而不俚,繁而不薉,至于蔡京、王黼诸传,则又约略《史记·封禅》《平准》诸体,杂议论于叙事之中,尤能推原祸乱所自始。流连反覆,三致意焉,此其文章,恐亦未可尽没也。元脱脱修《史》,大率采取于此,而中间用他书增补者,又不啻十之三四”(《尧峰文钞》卷25《校正东都事略前序》),并著《东都事略跋》3卷,以增补考订其事。

《四库全书总目》评论《事略》“叙事约而该,议论亦皆持平。如康保裔不列于《忠义》,张方平、王拱辰不讳其瑕疵,皆具史识。熙宁之启衅、元符之绍述,尤三致意焉。《朱勔传》后附载僧祖秀《艮岳记》,盖仿《三国志·诸葛亮传》后附载文集目录及陈寿进表之例,虽非史法,亦足资考证。而南宋诸人,乃多不满其书,盖偁闭门著述,不入讲学之宗派,党同伐异,势所必然,未可据为定论也”,又称“宋人私史,卓然可传者,唯偁与李焘、李心传之书,固宜为考《宋史》者所宝贵矣”③,此论堪称允当。叙事简明,议论平允,史识不凡,可资考证,的确是《事略》的特点和价值所在。

自明中叶以来,由于不满《宋史》“潦草牵率”,治史者多欲重编,其中流传至今者有明柯维骐《宋史新编》。朱彝尊《书柯氏宋史新编后》(《曝书亭集》卷45)云:“先是,揭阳王昂撰《宋史补》,台州王洙撰《宋元史质》,皆略焉不详,至柯氏而体稍备。其后临川汤显祖义仍、祥符王维俭损仲、吉水刘同升孝则咸有事改修,汤、刘稿尚未定,损仲《宋史记》沉于汴水,予从吴兴潘氏钞得仅存。”改修诸编于北宋史多取《隆平集》与《事略》,与《宋史》相互质证考订。邵晋涵尝取《事略》与《宋史》对勘,“核其详略异同,先成《考异》一书,为将来作《宋志》稿本”(《南江诗文钞》卷8《与朱笥河学士书》)。于此可见《事略》在修史、订史中的重要价值。此外,明钱士升刊削《宋史》为《南宋书》68卷,亦有补续《东都事略》之意;邵晋涵听从钱大昕的意见续修《南都事略》,更受《东都事略》的直接影响,可惜未完稿。其后臧寿恭“仿王禹偁(按:当作‘王称’)氏《东都事略》,为《南都事略》若干卷,其体例则钱大昕氏以授邵晉涵氏,而未卒业者也”(《国朝文汇》丁卷卷13杨岘《臧先生述》)。臧氏之书,虽未见传世。但《事略》之影响,于此可见一斑。

近现代以来,对《事略》之研究与整理稍显薄弱,但仍不乏卓有贡献者,尤以何忠礼先生与舒仁辉先生为代表①。

三、《东都事略》版本流传

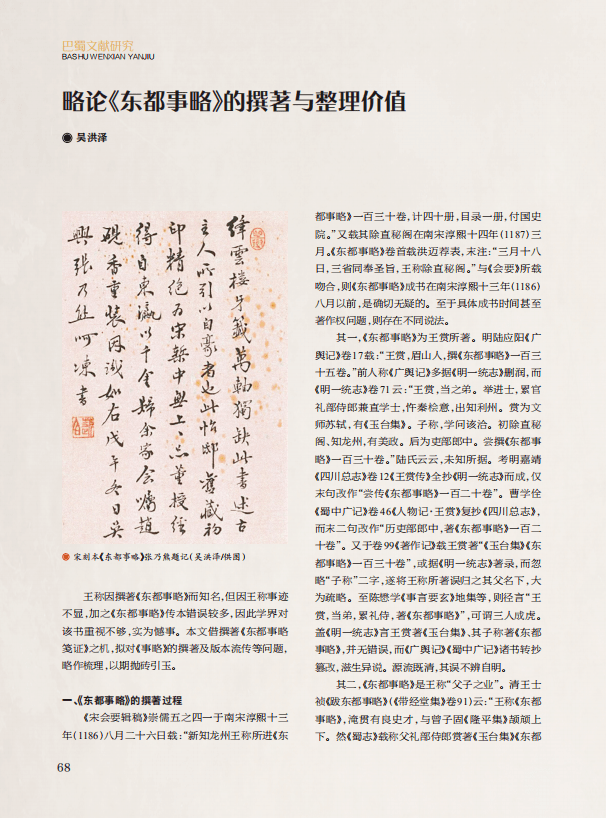

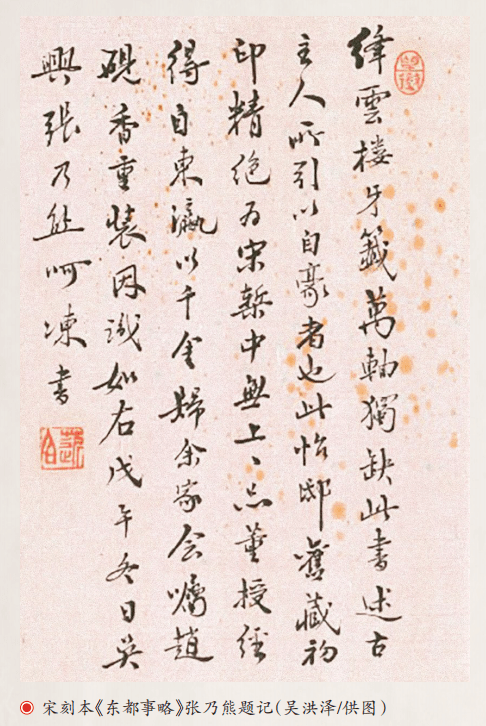

《事略》最初由眉山程舍人宅刻于宋光宗绍熙年间,故该书避光宗讳,于“敦”“惇”字均缺末笔,而直书“扩”字,不避宁宗讳。但刻成后不过十来年,即遭遇嘉泰二年禁私史,与《长编》等私家撰史下史官考订,“不许刊行”(《建炎以来朝野杂记》甲集卷6)。故《事略》在宋仅此一刻,即初刻本。由于刻印仓促,疏于校对,不仅刻字多误,而且多俗体字、简写字,与王称喜用古字的风格颇不统一,此刻难称精良。但作为祖本,其价值远非后出诸钞本、刻本可比。《遂初堂书目》、《郡斋读书志》卷5上《附志》、《直斋书录解题》卷4著录《东都事略》当即此本,而《宋史·艺文志》不见著录。明代《世善堂藏书目录》卷上、《国史经籍志》卷3、《淡生堂藏书目》卷4、《万卷堂书目》卷2均著录《东都事略》130卷,或即此刻本。至清代,此刻本已罕见,以述古堂藏本最知名。据日本学者阿部隆一《中国访书志》记载,此刻本现存大略有3部,分别为台湾图书馆及日本宫内厅书陵部、静嘉堂文库所珍藏。其中宫内厅书陵部藏本曾由上海古籍出版社影印出版,收入安平秋等主编的《日本宫内厅书陵部藏宋元版汉籍选刊》第四辑。该藏本并非足本,其中多有钞配,静嘉堂藏本也有配补,而台湾图书馆所藏则为全本,弥足珍贵。该本半页12页,行24字,左右双栏,黑口, 双鱼尾, 上方记大小字数,下方记刻工名。目录后有“眉山程舍人宅刊行, 已申上司, 不许覆板”双行木记。是本曾经近人张乃熊收藏,有张氏手书题记, 钤有“望征”“菦伯”“择是居”“明善堂览书画印记”“怡府世宝”“安乐堂藏书记”“国立中央图书馆收藏”“张钧衡印”“石铭收藏”“石铭祕笈”“菦圃收藏”“张泽湖印”“吴兴张氏适园收藏图书”等收藏印记。

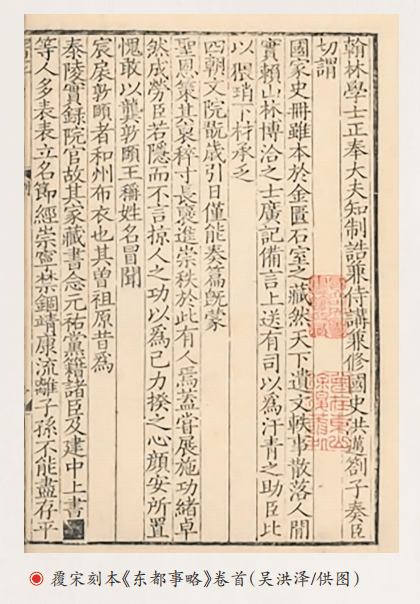

台湾图书馆还藏有无名氏覆宋刻本,行款格式一仍宋本,甚至卷1首页中缝下方之刻工“高大全”名也一仍其旧。钤有“国立中央图书馆收藏”“曾在东山徐复庵处”“文锦堂藏书”等印记。此本虽号称覆宋刻,其实剜改较多,虽于宋本有所是正,但错者亦复不少,故备受后人指责。清钱绮、缪荃孙均对此本撰有校勘记(校记稿本今藏于上海图书馆),张钧衡取二书汇刊入《适园丛书》。曾由台湾文海出版社影印覆刻本《东都事略》,又据《适园丛书》影印二书,附载其后,一并收入《宋史资料萃编》第一辑。文海本影印较早,嘉惠学林,故流传较广。

缪氏校勘所据“旧钞九行二十字本”,核其所列诸后妃传,大抵抄自《宋史·后妃传》,文字小有异同;而二篇《传赞》亦疑为抄手臆改,或意在补注《事略》,并非王称原本所有。至所云“五松阁仿刻”本,当即“清五松室仿宋刻本”,今美国国会图书馆、普林斯顿大学东亚图书馆、东京大学东洋文化研究所等多有收藏,盖即据覆宋本翻印者,与国家图书馆所藏之振鹭堂影宋刻本、台湾故宮博物院图书馆所藏清苏州宝华堂覆宋本,如出一辙,仅改换堂号而已,其印次甚至晚于无名氏覆宋本。

振鹭堂影刻本,扉页题“宋王季平先生著”“振鹭堂藏板”,核其行款,与无名氏覆刻宋本无异,盖同刻而翻印者,藏书目或题为“影宋刻本”,似不确。国家图书馆藏本有吴骞题跋云:“丁酉之秋,偶从贡院前书肆收得影宋钞本,虽亥豕间或不免,然视翻刻之妄改错误,则犹是中郎之虎贲也。适从知不足主人借得是本,因属朱君允达彼此互校而还之。”丁酉为清乾隆四十二年(1777),是本经朱允达“依拜经楼吴氏影宋钞本校”,所校改处多与宋刻本合,如洪迈札子“匮”作“鐀”,“猬琑”作“嵬锁”,“■”作“邪”。偶有不合者,如王称上表“心日驰于魏阙”,校云“驰”,旧钞作“悬”,而宋刻本亦作“驰”。总体来看,朱允达校本继承覆宋本订正宋刻本之优点,又将覆宋本误改之处予以回改,在《事略》诸本中,堪称佳本。

清乾隆六十年(1795),席氏扫叶山房据覆宋本刻入《宋辽金元别史》丛书,半页12行,行24字,有清乾隆乙卯(1795)席世臣自序,当据覆宋本重刊。钱绮谓其“照已剜改之本重刊者,谬误更多,不足取证”。此本国内有南京、上海及国家图书馆等多家收藏,而在日本藏品则多达数十部。日本弘化三年(1846),日本武藏忍藩进修馆据扫叶山房本重刊,有忍城主源忠国序。日本嘉永二年(1849),又有江户须原屋茂兵卫等重印本,可见《事略》在域外之影响。王炎主编《域外刻本古史要籍选刊》收有进修馆刊本,北京燕山出版社2019年影印出版。清光绪九年(1883),淮南书局据五松阁覆宋本重刊,版式悉仿眉山程氏原刻,目录后之版权牌记亦同,唯换版心刻工姓名,各地图书馆多有收藏。

除刊本外,《事略》手钞本亦复不少。国家图书馆藏有9行20字、11行18字两种明抄残本,又藏有清初平庵抄9行17字本,以及翕同和跋12行24字钞本等。台湾图书馆藏旧钞本,每半页12行24字,钤有“杨晉”“紫鹤”收藏印,有朱笔点校,多是校订误抄字。卷首王称上表“驰”正作“悬”,疑与朱允达所据“拜经楼吴氏影宋钞本”同源。而卷66至卷73、卷113至卷130系钞配,每半页9行17字,仍有朱笔校订。清修《四库全书》,据浙江孙仰曾家藏本钞录,有学者称四库本最佳。该本于覆宋本之误时有订正,然沿袭其误改宋本之例亦不少,可见孙仰曾家藏本亦即覆宋本。该本对丑化少数民族之“虏”“夷狄”等字予以改换,以及大改人名音译用字及避清讳等,导致与原本文字颇多差异,难以称善。

齐鲁书社于2000年出版《二十五别史》,收入孙言诚、崔国光点校本《东都事略》,系迄今为止唯一的标点本。该书以振鹭堂覆翻印本为底本,予以分段、标点,对个别误字有所订正,而绝大多数原刻之误则悉仍其旧。

综上所述,无论是原刻初印之宋眉山程氏本,还是覆宋系列刻印本与钞本及标点本,均存在诸多问题,特别是对《事略》原书之误订正不足,亟待校勘、校正、校注本问世。

发表评论