甘英,字崇兰,东汉人|图片来源于大人物网

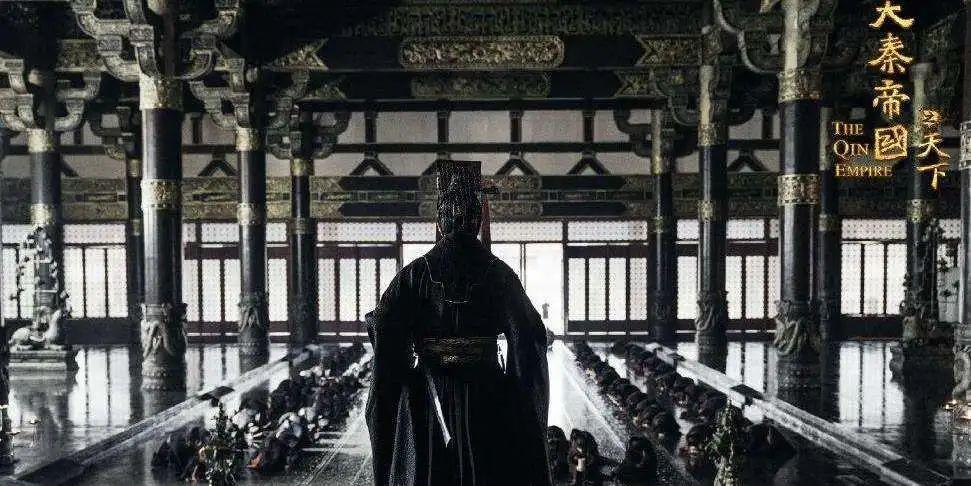

且说汉和帝永元七年(95年),西域都护班超被封为定远侯后,西域五十余国全部纳入东汉帝国的版图,“其条支、安息诸国至于海濒四万里外”,也纷纷派出使者,带着礼物、公文和翻译前来汉朝贡献。西域地区和睦安定、天山南北欣欣向荣的背景下,班超做出了一件极具历史影响的决定:派遣属吏甘英出使大秦,试图沟通遥远的欧洲。

国学大师王国维有“西域纵横尽万城,张陈远略逊甘英”的诗句,高度赞颂了甘英出使大秦的壮举。这里的“张陈”无疑是指西汉时期的张骞和陈汤,两人的大名和历史功勋,罕有人望其项背,但是,在王国维的眼中,二人的远略伟业还要比甘英略逊一些。

甘英出使大秦是在哪里(甘英使大秦)

甘英出使大秦|图片来源于趣历史网

和帝永元九年,都护班超遣甘英使大秦,抵条支,临大海欲度,而安息西界船人谓英曰:“海水广大,往来者逢善风,三月乃得度,若遇迟风,亦有二岁者,故入海人皆齐三岁粮。海中善使人思土恋慕。”英闻之乃止。

中国史籍中的大秦,即罗马帝国,有时指罗马帝国统治下的地中海东部;条支,古国名,位于波斯湾西北部;甘英到达的“大海”,或称之为“西海”,即今天的波斯湾一带。

关于甘英出使的具体路线,通常学者认为是走北道,即“自龟兹它乾城奉命出发,经疏勒、莎车,西入葱岭,过蒲犁、无雷至大月氏,再西出木鹿、和椟、阿蛮国、斯宾国,抵条支的于罗,面临波斯湾”而还;但杨共乐则认为,甘英走的是一条无比艰辛的南道。(《甘英出使大秦线路及其意义新探》,《世界历史》2001年第4期)

甘英这次出使,是古代当时中国人最远的一次西行探险,是文明的东方国家主动寻求与文明的西方国家直接交流的尝试。但今天的人们,在赞颂中国的大航海家郑和、世界航海家哥伦布的胆识和壮举时,人们不禁要问,为什么远在1300多年前的甘英就没能成就像他们一样的功业呢?为什么甘英万里迢迢西使罗马,勇往向前的脚步却在波斯湾停住了呢?

对于甘英的止步的原因,学者们进行了广泛的探讨,得出了四种看法:第一种看法是,甘英缺乏探险家的勇气;第二种看法是,安息(波斯)商人为了自己的利益有意欺骗了甘英;第三种看法是,当时战乱阻止了甘英西行的脚步;第四种看法是,有关海妖的可怕传说影响了甘英的决策。

笔者认为,用胆小怕事、缺乏探索精神来解答甘英临海止步的原因,太过牵强;真正的原因,还是源于“丝路贸易”本身。

中国古代的丝绸之路的起点在中国内地,西端直达地中海岸边,中国和罗马是丝绸之路的起点和终点,罗马统治者把用丝绸做的衣服称为“天衣”,把丝绸当成无上珍品,贵族阶层也竞相穿着中国丝绸做成的衣服,认为这是高尚和时髦的象征。而处于中、罗之间的安息商人却垄断了中罗之间的丝绸贸易,安息商人靠转手丝绸买卖获取暴利。例如,中国的丝每斤价格在国内只相当于一石一斗粟或31斤肉的价格,而在罗马一磅丝竟高达一磅黄金。为了获取中国的丝绸,曾一度造成罗马贸易上的巨额亏空。因此中、罗两国都想摆脱安息商人的垄断,直接进行丝绸和珍宝的交换贸易,甘英出使西行也有这方面的意图,这当然切中安息商人的要害,他们想尽办法,编出一段动人而吓人的谎话来欺骗甘英一行,甘英既受到了安息商人的阻隔,又得不到充足的航海设备和必备的粮食,就只能返回。

甘英最终未能踏上罗马的领土却是一件令人遗憾的事。然而,甘英的出使虽然没有达到预先的目的,但它确实在扩大东汉与中亚、西亚各国人民的关系方面,在加深东汉与中亚、西亚各国人民的了解方面,以及在丰富中国人民的地理知识方面都起了很好的作用。

经过他的探索,丝绸之路南道大大扩展,一直延伸到了波斯湾。在出使过程中,甘英不仅克服了路途的艰辛,而且还对所过地区的习俗、物产、地形、气候以及各城镇之间的距离做了详细的记录,为后人留下了丰富的第一手材料。通过这次出使,东汉政府知道了大秦方面的许多情况,包括他们想与中国交通往来的愿望,为中国使者进一步通往大秦之路提供了非常重要的信息。甘英的出使,也促进了中西经济文化和各国友好关系的发展。史学家范晔在《后汉书》记载说,甘英归来后不久,永元十二年(100年),“远国蒙奇、兜勒皆来归服,遣使贡献。”“冬十一月,西域蒙奇、兜勒二国遣使内附,赐其王金印紫绶。”蒙奇、兜勒,是一个国家、还是两个国家,学者有异议,但都认为是位于当时罗马帝国统辖下的马其顿境内。“永元十三年(101年),安息王满屈复献师子条支大鸟。”这些都是甘英出使大秦后带来的直接成果。甘英是我国一位伟大的外交家,是第一个到达波斯湾的中国人,开创了中西交通的新记录。

(作者:张小锋,系对外经济贸易大学马克思主义学院教授)

发表评论