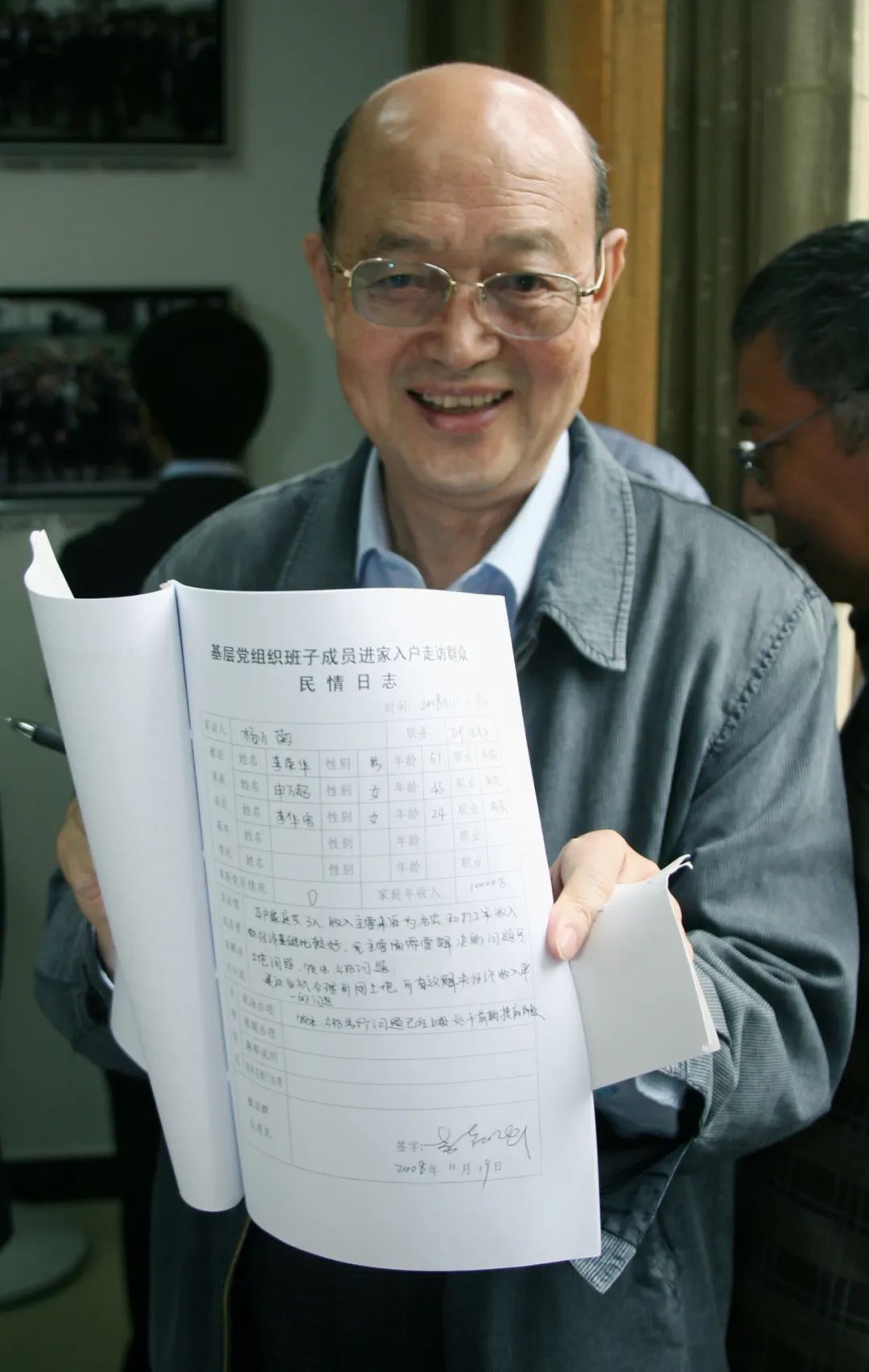

邓伟志是著名社会学家、上海大学终身教授、上海市文史研究馆资深馆员,曾任民进第八届、第九届、第十届中央委员会副主席。2010年受聘为上海市文史研究馆馆员后,他积极履职,多次参加馆里的建言献策活动。邓伟志馆员说过,他与文史馆结有三缘:“血缘”、学缘与文缘。“血缘”是认老馆员邓珂云为姑妈;“学缘”是“术业有专攻”,馆员各有各的专长,互相学习切磋;“文缘”是“文”字当头,以文会友,以文论史,为文史馆做的主要工作是文字往来。

图:邓伟志馆员

进入文史馆工作后,我与邓老师也算因“文”结缘。我在文史馆编研室工作,是《世纪》杂志的一位编辑,邓老师是我们的热心作者和读者,对我们的工作给予了很多支持。

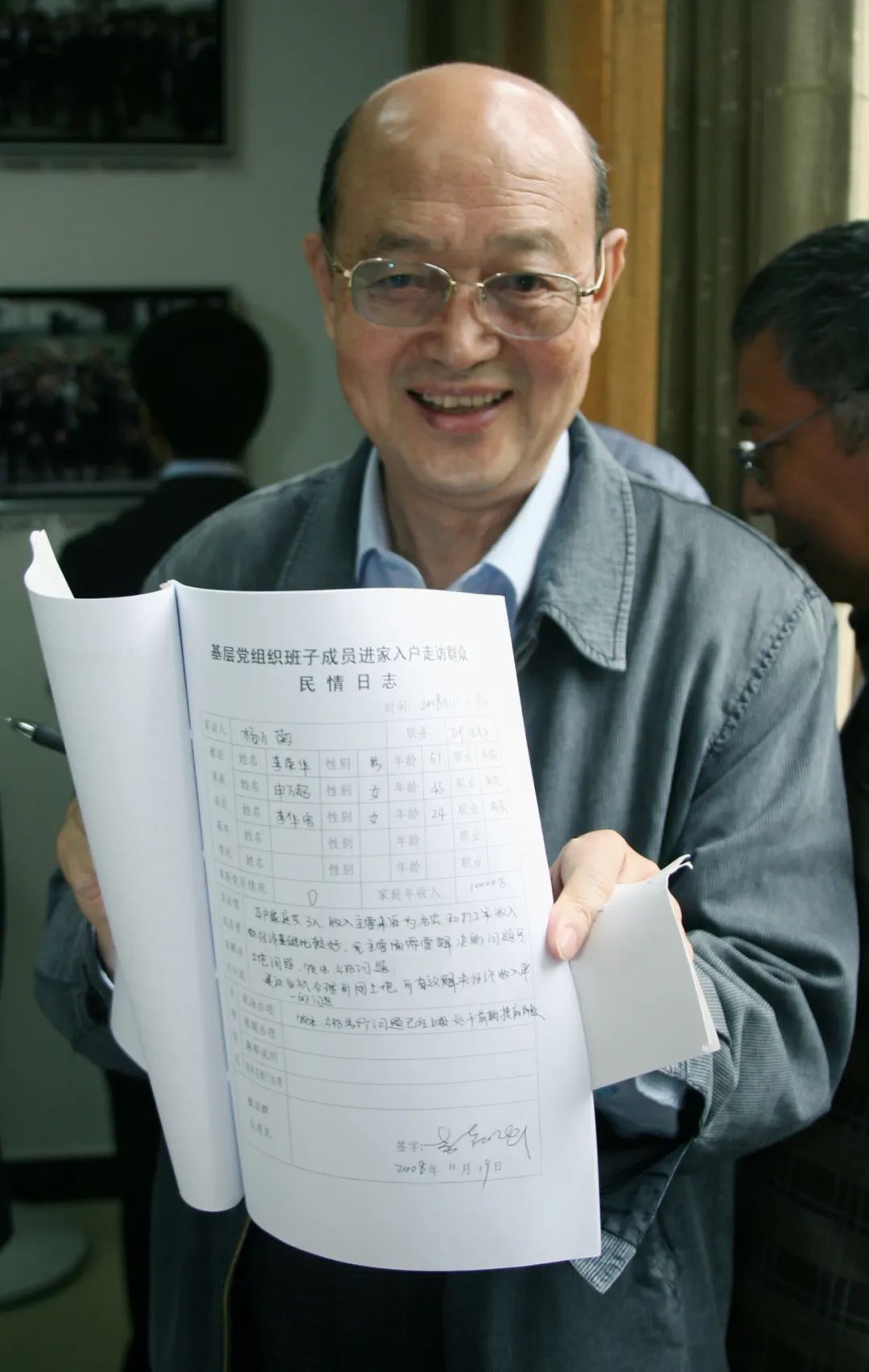

邓老师的人生经历是我们这一辈青年人不可求的,从成长经历来看,作为新四军的“红二代”,邓老师经历了抗日战争、解放战争,在淮海战役的战火硝烟、血雨腥风中成长,根正苗红,得到了那个时代最好的教育。从师承的角度看,邓老师大学毕业后,即在中共中央华东局工作,得到了老革命、老专家的言传身教。作为当代社会学著名学者和社会活动家,邓老师也是1970年代末至今中国当代史,特别是中国当代学术史上不少重要事件的参与者和亲历者。

图:参加两会访谈

虽然主营“业务”是社会学研究,但邓老师始终是我们《世纪》杂志的老作者。他为我们投稿的文章或长或短,都言之有物,源于人生经历,具有较高的史料价值。平时,因稿件事情我时不时会和邓老师有联系,他常说,你们的文章史学价值和可读性俱佳,每期收到我都会仔细阅读。邓老师对我们杂志的信任和喜爱,令我备受鼓舞。

邓老师在做学问时,特别强调“问”字,他认为“学问要有问才能学好”,不能“捡到篮子就是菜”,不仅仅要学习,更多的是要在学习的过程中产生疑问,并在追寻答案的过程中产生新的问题。这种“好问”精神也在给《世纪》杂志投稿时体现了出来。

一次,邓老师从《世纪》(2019年第6期)上看到张云教授的《潘汉年在南京会见汪精卫之谜》一文,文章中提到了潘有“心病”。邓老师读后很受启发。什么心病呢?那就是他没有及时向党中央汇报。为什么迟迟不汇报呢?这是邓老师长期关注的敏感问题。30年前他便已向扬帆、张承宗、梅达君等老领导请教过。随即邓老师以此疑问为内容写作了《为潘汉年的“心病”作个“解”》刊载于杂志上(2020年2期)。

图:登上《学术界》封面

从邓老师老师身上,我学到很多,记得当我问及他写文章的诀窍时,邓老师分享了他平时在生活中的做法——记笔记。他说:“我看书做笔记,听别人说话也会记笔记,甚至参观展览会也会记笔记。因为很多时候一阵风吹过,就忘了,但是记一记、想一想,再问一问就能记得住了。”我听后恍然大悟,这也就难怪邓老师总是能对往事记忆犹新了。

图:2022年7月,上海市第十五届哲学社会科学优秀成果奖获奖名单公布,邓伟志馆员荣获“学术贡献奖”,其代表作《邓伟志全集》(共25卷)2013—2020年由上海大学出版社出版。

最令我钦佩的是邓老师学无止境、谦逊质朴的学者风范。他告诉过我,作为学者宁为学问所困,不为财富所累。为了学问,邓老师坚持:生活简单化,知识复杂化。他说学人要把汗水洒在学问上,洒汗水的过程是:“读+走”→写,在写的时候,在写了遇到别人跟你商榷的时候,又会感到走得不多,读得太少,于是再来个“再读+再走”→再写,循环往复,以至无穷,螺旋式上升。读书、实践、思考和写作几乎占据了他的所有生活,我想这就是他学术生命长久不衰的一个重要原因。

图:2019年,在首届“长三角文化论坛”上,邓伟志馆员作主旨发言

邓老师还写过不少研究统战人物的文章,记忆中有写过王力平、马叙伦、雷洁琼、赵朴初、李平心、冰心、梅达君、卢鹤绂、邓宝珊、谈家祯、徐文雅、刘云昭等。文史馆主办或参加的“国学论坛”“长三角文化论坛”等活动,只要时间允许,邓老师均参与和支持。他积极参与文史馆各项工作,曾提交多篇质量较高的《馆员建言》。邓老师把自己当做统一战线的一个兵,积极为宣传党的统一战线政策贡献力量。正因如此,邓老师于2018年获评为上海市统一战线先进个人。

图:邓伟志馆员自比“鸿毛”

邓老师德才望兼备,他为人谦逊、生活质朴,84年的人生在旁人眼中比电影故事还传奇、精彩,在他看来却“轻如鸿毛”,他将自己比作一片不断稀疏、随风飘扬的“鸿毛”,尽管轻,但是也能给人送暖,为社会贡献绵薄之力。他曾将自己比作“老‘牛’伏枥,志在千‘米’”,要在文史馆这个温暖的大家庭,继续推动文史研究,一直研究到生命最后一刻。这种胸怀“国之大者”的学者担当,令我们动容,也更加坚定了我们服务好馆员的使命和责任。

上海市文史研究馆

发表评论