韩连琪,字东生,1910年出生于山东安丘县的一个书香门第。1935年他毕业于青岛旧国立山东大学国文系。此时的山东大学正值辉煌时期,校长为“五四”时代的老作家杨振声先生。他倡导民主办学、名师执教,一时间海内众多博学闳通之士如闻一多、梁实秋、沈从文、游国恩、王统照、丁山等都从四面八方云集山大,竞相驰骋所能,授徒讲课。韩连琪先生是1931年暑期考进山大的,在校学习成绩优异,历为优等奖学金的获得者。著名古文字学家、史学家丁山先生对韩先生的勤奋好学、颖悟过人格外赏识,曾有意留他担任自己的研究助手和接班人,但由于种种原因未能如愿。从1935年到1937年,先生任安丘县县立中学校长。此后曾短期转任山东省中学教材编审委员会委员之职。抗日战争初期,韩先生积极投身抗日,为此而撰写和编发过大量文章。从1940年9月至1947年1月,又先后任中学教员、师范学校校长等职。1947年8月至1951年夏,历任山东师范学院、华东大学教育学院、齐鲁大学历史系等校讲师。1951年下半年,国务院实行高校院系调整,先生随齐鲁大学转人山东大学历史系,历任讲师、副教授、教授,并兼任过山大历史系副主任、校学术委员会委员、《文史哲》编委、中国农民战争史研究会第一届理事、中国秦汉史研究会顾问、山东省历史学会顾问、山东地方史学会副会长、《山东地方志》和《管子学刊》编委会顾问等职。

1952年《文史哲》第一届编委合影,后排左二为韩连琪先生

韩连琪先生学识淹贯,文史兼攻,尤其擅长古文字学和先秦秦汉史,对古文献学、考古学、训话学和宋明理学等亦有所涉猎。先生晚年将全部心力倾注到古史考订和古文献诠释工作方面,还悉力研治简牍,如对秦简《编年纪》的校理,耗费时日甚多,厘正了该简牍中的许多讹错和缺漏。对于郭沫若先生的《管子集校》,先生读后发现许多纰漏,颇多异议,决定撰著《管子校释》一书,以弥补其不足。这些令人艳羡的名山之作未及竣工,先生便于1990年元月初溘然长逝。弥留之际,先生犹念念不忘历史系的发展,特遗嘱将自己半个多世纪收藏的珍贵字画全部捐献出来,以为奖励中青年教师和学子之用。

韩连琪、张维华先生捐赠书画展

韩先生一生耕耘于祖国的教育和学术园地,呕心沥血,殚精竭虑,毕生默默奉献着,其道德文章、哲人风范,有许多值得我辈和一代一代青年学子总结继承者。

一、一生爱国和不断追求进步

肩负着我国数千年文明的历代知识分子,向来就有着既献身学术,同时又不忘国家民族安危的忧国忧民的优良品格。在韩先生身上,我们随时随地都可以察觉到他对古代优秀传统的继承和发扬光大。先生一生热爱祖国,忧国忧民,不断追求光明和进步,敢于同邪恶势力奋勇抗争。抗日战争初期,他赋闲在家,有些日伪教育界要员动员他出任伪职,被他断然拒绝了。他毅然投奔抗日战区,担任了鲁苏游击战区总司令部所办《阵中日报》总编辑。其间,他积极撰写和编发了大量抗日文章,揭露日军侵华罪行和血腥统治,鼓励前方将士英勇杀敌,救亡图存。新中国诞生后,先生积极学习马列主义、毛泽东思想,拥护党,拥护社会主义。从50年代末至60年代初,先生担任历史系副主任,以年届半百之躯,经常带领系内青年教师和学生下乡劳动。十年动乱期间,先生被关押在一个群众组织里,受了许多罪。他却能以博大的胸怀,原宥青年人的过激举动,以朝前看的积极态度,与后生携手共勉。动乱结束后,先生则以无比兴高采烈的心情,热烈拥护党的改革开放等一系列方针政策,积极投身到教学和科研工作中去。

二、博学精思,深根厚壅

前面说过,韩先生曾多年受业于丁山先生之门,并深受其青睐。而丁氏学术则是直接承袭清代“汉学”统绪的。在我与韩先生的数十年交往中,谈得最多的人物是顾炎武、黄宗羲、戴震、姚鼐,评议且赞誉最多的书是顾炎武的《日知录》、赵翼的《廿二史札记》、姚鼐的《古文辞类纂》和张之洞的《书目答问》。在论到“汉学”与“宋学”的得失时,虽然先生确认二者互有短长,但最终的和主要的仍是崇汉。为什么呢?先生曰:“汉代许慎的《说文解字》和郑玄的经训,因‘去古未远’”,且又严遵老辈师长,恪守家法,许多事都出于代代真传以至亲眼目睹,因此,较少臆测和传讹成分。”他又引黄宗羲和姚鼐的文章说:“读书当从六经而后史汉,而后韩欧诸大家。浸灌之久,由是发为诗文,始为正路。舍是,则旁蹊曲径矣。”又曰:为学应“以经术为渊源,以迁固欧曾为波澜”。而姚氏之学则主义理、考据、辞章三者并重,“不可一阙”。因此,在学习马列主义以前,先生的治学路子仍是我国传统的由经入史、以经纬史,熔经史文于一炉,综贯百家,上下千载。

这条传统的治学道路和韩先生的学术风范当然不能机械地照搬,但其基本精神和格局仍对后人有重要的启迪作用。

做学问是没有捷径可走的,博览群书,日积月累,仍旧是造就高水平人才的必由之路。规模狭小,孤陋寡闻,必将一事无成,最多也只能培养斗筲之器、袜线之才。为此,有必要从多方面作出努力:

其一,要从意志上树立远大理想,做好负重致远的思想准备,励沉潜,镇浮躁,杜绝任何急功近利或侥幸心理。要大力提倡和恢复前人广为传诵的十年寒窗苦和十年磨一剑的刻苦精神。“夜学晓未休,苦吟神鬼愁。”(孟郊),“读书破万卷,下笔如有神。”(杜甫)必有惊神泣鬼的精神,才能成就惊神泣鬼的事业。

其二,在实际的学业领域,从纵向看,可以专精一段或两段历史,但同时应兼有“前知千年,后知八百”的通贯素养。从横向上看,还必须求得本学科以外的若干邻近学科知识。具言之,学历史的若没有较高的哲学或经学水平作支撑,则决不可能拥有高度的理性思维和逻辑能力。同时,若没有较深的文学造诣,则决不可能写出既富有哲理而又独具魅力的上乘文章。鲁迅赞叹司马迁的《史记》乃“史家之绝唱,无韵之离骚”,就形象有力地说明史学工作者是多么需要文学语言的优长来辅佐。

其三,治史有赖文献学和目录学以为入门向导。张之洞曰:“诸生好学者来问应读何书?书以何本为善?”又曰:“读书不得要领,劳而无功。知某书宜读而不得精校精注本,事倍功半。”他在《书目答问》中列举两千余种典籍之后,说:“疑于浩繁,然分类以求,亦尚亦尽……诸生当知其约,勿骇其多。”书海茫茫,应读之书,古人都动辄在万卷以上,这就必然要发生张之洞所说的种种问题。我毕业后,初走上治学道路,同样也遇到过许多困难。后经韩先生介绍读了《书目答问》,感到大开眼界,过去长期藏在脑子里的许多疑难都迎刃而解了。现在青年治学当然应用新的史料学书籍,但为了深入了解前人的治学精神、门径、道路和方法,再读读《书目答问》或类似的文献,仍将受益多多。

其四,阅读典籍共可分为两类:一类为近人论著。这类书必须读,但良莠不齐,首先必须严加选择。读这类书的目的主要在于了解研究现状和动态,以为正式研究提供启示、线索等。另一类为古代文献,包括典籍、档案在内。学者要通过艰苦的文献阅读,取得第一手资料进行开掘式的钻研,反对从近人论著中窃取资料、抄袭陈说,反对用转手资料拼凑成文、拾人牙慧。

其五,通读熟读若干部学术名著或基本典籍以为根本,然后逐步推开。阅读古典文献要有轻重缓急,要采用精读与博览结合的办法。为什么呢?因为学术名著和基本典籍内容精要,资料宏富集中,且讹错较少。有几部主要典籍烂熟于胸,将终身受用不尽。但任何学术名著和基本典籍,即使水平再高,由于时代或政治等多种原因,都不可能十全十美,有的缺陷还颇大。如《二十四史》蕴含了有关古代王朝政治、军事和典章制度等方面的详备内容,却缺少社会下层的各种资料。尺有所短,寸有所长。所以在重点阅读若干要籍的同时,还必须加以博览。70年代末,韩先生在指导一位青年教师治秦汉史时,第一步教其通读《史记》《汉书》,每天读一卷或两卷,不能一目十行,更不能跳跃式地读,还要边读边作笔记,之后要定期接受检查、考问。这便是精读若干要籍的实践。这位青年现在已步入中年,并已改治史学史,晋升了教授。十年前,她写过一篇《评〈汉书〉李贤注》的文章,送到省史学会评奖,许多老学者都深为她如此谙熟《汉书》而感到惊异。由此可见,青年治学,熟读若干要籍以打好根基,是十分必要的。

三、厚积薄发,力戒浮名苟得

名利思想历来是知识分子的致命伤,也是做学问的大敌。人们之所以要大声疾呼反对追名逐利,提倡淡泊人生,不是要像某些道学家那样搞禁欲主义。循名责实,实至名归,理所当然,也是古今志士仁人追求的目标。君子爱财,取之有道,先贤也不忌讳。反对名利思想旨在鞭挞浮名苟得意识,贬斥那些驰骛虚名、不务实际的人。韩连琪先生是崇尊清代汉学的,汉学家的优秀传统之一便是志存高远,唾弃名利。从汉学开山顾炎武,到其集大成者戴震,都对名利思想的存在和危害性作过许多揭露和抨击。顾炎武曰:“自余所及见,里中二三十年来号为文人者,无不以浮名苟得为务,而余与同邑归生独喜为古人辞,砥行立节,落落不苟于世,人以为狂。”有的学者误解《论语》中“君子疾没世而名不称焉”一句话的真实旨意,认为圣人也是不能忘情名利的。顾炎武严厉驳斥道:“疾名之不称,则必求其实矣,君子岂有务名之心哉。是以乾初九之传曰:不易乎世,不成乎名。”他在《与杨雪臣》一书中谈到科场积弊时指出:“人苟遍读五经,略通史鉴,天下之事,自可洞然,患在为声利所迷而不悟耳。”戴震曰:“立身守二字,曰不苟......事事不苟,犹未能寡耻辱。”其后,他谈到自己一生为学所始终坚守而不动摇的基石便是“志乎闻道”,“不为一时之名,亦不期身后之名”。他深邃地揭露治学若有名利等“鄙陋之心”横梗胸中,则必将百病丛生,不能自己,任何求真务实的原则都无从谈起。他还进一步列举了追名逐利之徒的种种表现,或“掊击前人以自表暴”,或“依傍先儒以附骥尾”,或“株守先儒而信之笃......宁言周孔误,莫道郑服(指郑玄、服虔)非”,或“私智穿凿”,或“积非成是而无从知”,或“先入为主而惑以终身”等。总之,少实事求是之意,多患得患失之心。

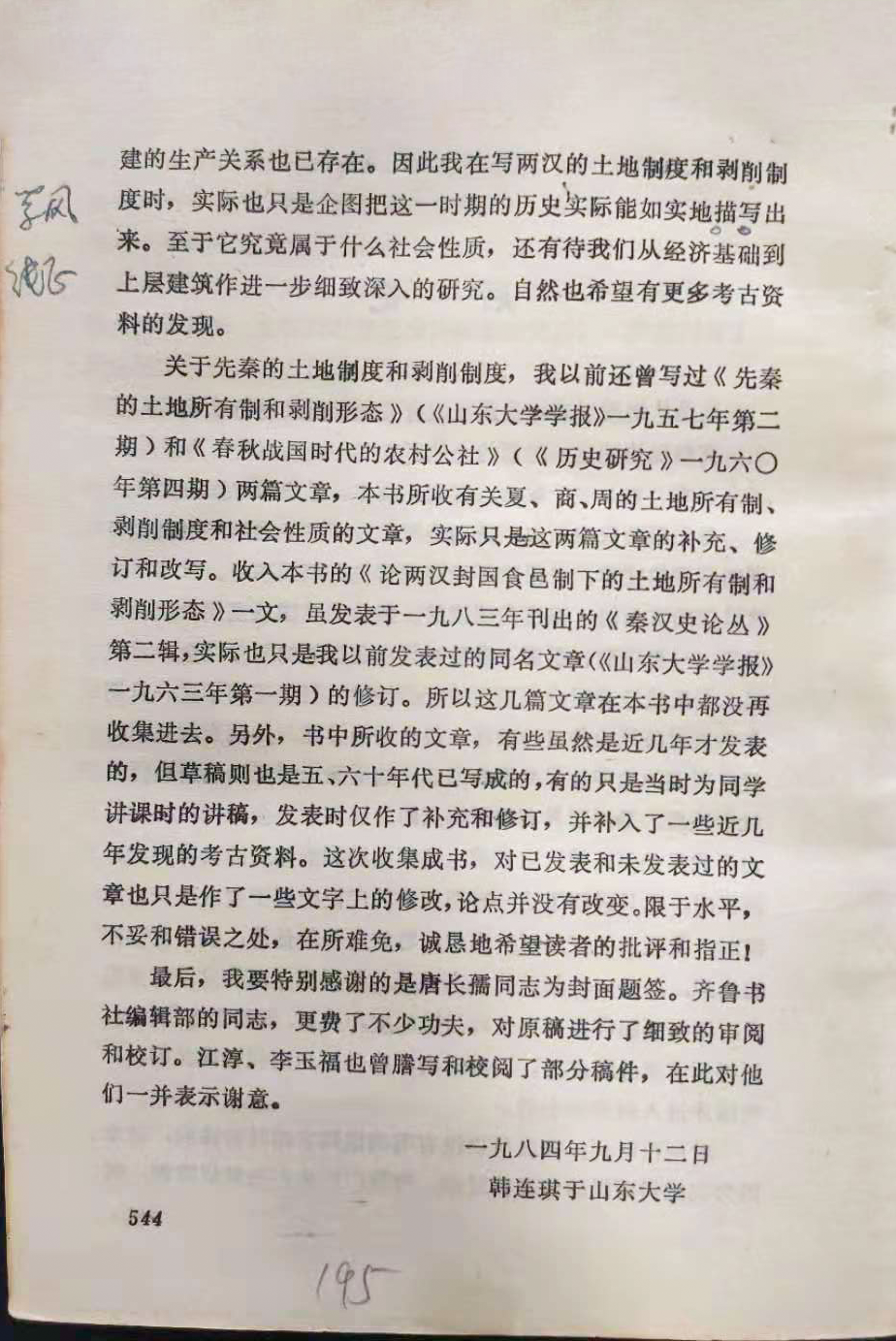

图中俯身观画者为韩连琪先生,其余五人从右至左分别为张维华先生、郑鹤声先生、王仲荦先生、葛懋春先生、刘敦愿先生

老一辈史家绝大多数都是崇尊汉学并以绍述其统绪自期的,汉学家给后人留下了极宝贵的精神财富,值得我们学习、继承和发扬。韩先生在继承这个好传统方面,正为我们树立了一种新的仪型和风范。他在学术上的具体表现是:

其一,不轻率立论,也就是在学术问题尤其在重大学术悬案上力主深入、反复、全面的长期钻研,不到瓜熟蒂落,决不草率勉强地下结论。韩先生对中国古史分期问题的态度和意见便可以典型地说明这个问题。古史分期问题在新中国诞生不久和《文史哲》创刊之初便开始了讨论。当时有许多初学入门的青年乃至某些根本不治史学的教授都一齐参加了进来,大谈这个论、那个论,喋喋不休。韩先生是专研先秦两汉史的,不仅熟悉典籍资料,而且懂甲骨文、金文,按理说他对此至少是最有发言权者之一。可是无论会内会外,他总是采取多提问题、少下结论的极慎重态度。直至1986年,在其《先秦两汉史论丛》的《后记》中,仍只表示自己倾向于魏晋封建论,但两汉问题复杂,究属何种社会,很难确切论断。

韩连琪赠张金光《先秦两汉史论丛》书影

这种严谨立论、慎之又慎的态度,与戴震所要求的学者解决问题必须达“十分之见”,是一脉相承的。什么是“十分之见”呢?戴氏曰:“必征之古而靡不条贯,合诸道而不留余议,巨细必究,本末兼察。若夫依于传闻以拟其是,择于众说以裁其优,出于空言以定其论,据于孤证以信其通,虽溯流可以知源,不目睹渊泉所导,循根可以达杪,不手披枝肄所歧,皆未至十分之见也。”“十分之见”是汉学内独领风骚人物所达到的最高境界。戴氏当即明确申明,他自己的研究水平有达到了“十分之见”的,亦有期望达到而实未至者。

其二,不轻易发表文章。顾炎武曰:“读书不多,轻言著述,必误后学。”他著《日知录》,早夜诵读,经历一年,仅写了十余条。全书历经数十载写出以后,仍长期藏在家里,仅供朋友、学生参考讨论。再历数年,由于转相传抄而被个别坊间偷偷印出,错漏满纸。为更正错漏,他才勉强同意公开付梓。韩连琪先生一生仅发表论作十余篇和专集一部。从数量上看,确实成果较少,但从质量上看,却篇篇是水平极高的经典之作、传世徽文。其所撰论文,于50-60年代先后被中国人民大学和北京大学选编入《教学参考资料》并公开或内部印出者便多至四篇。其余各篇亦莫不各具真知灼见,笃实增辉。当前党和政府号召学术文化界树立精品意识,但社会上却有些人我行我素,急功近利,学风浮夸,泡沫文化堪忧。像韩先生这样精益求精,坚持惜墨如金、宁缺勿滥,其崇高学术风范对匡正当前时俗也必有所助益。

其三,清贫度日,实过于名,怡然自得。韩先生学问博大,才华横溢,贡献良多,但声誉与实绩却并不相称。50年代初,先生与数位齐鲁大学教师转入山大历史系时,其职称是最低的一位。但其学问却获得了当时系内所有名教授的一致好评,并普遍为此不公平现象而议论过。其后历次晋升职称,先生也总是平心静气处之,顺其自然,决不强求。此次为先生写纪念文章,还使我遇到了一个意想不到的困难。为了解先生生平历史,我原以为从现在多如牛毛的人名辞典和报刊文稿上必可找到若干材料。检阅的结果却令人失望,几乎系内所有老辈、同辈以至晚辈的同行都可以或多或少地找到些记载,唯独韩先生无片言只语可资凭借。究其原因,还是由于韩先生淡泊名利造成的。根据其家人介绍,先生生前曾收到过许多来信,约其写稿介绍自己,都被他拒绝了,认为写这种应景文字毫无意义。就家境看,韩先生始终是全系最为清贫的。直至1990年谢世,其家内全部存款仅有600元。在声色货利、声光流显的强大诱惑面前,如顾炎武、戴震所叹,多少人被其所迷,多少人受其影响,但韩先生却始终不为所动,依旧砥节砺操,潜心研究,勤学终老,其特立独行,令人肃然起敬。

四、诲人不倦,甘为人梯

我国高校条例规定:高等学校的任务是以教学为主,建立教学和科研两个中心。这就昭示着高校教师的首要职责是教学和培养人才,科研工作必须服从和服务于教学。可是,由于种种原因,高校重科研、轻教学的现象仍是比较普遍。但韩先生与此种倾向无缘,对待一切教学乃至行政工作都极其严肃认真。他积极承担教学任务,全身心备课,且能循循善诱、严格督导而不知疲倦,形成了自己教书育人的显著特点和优点。韩先生跨进山大校门时,其职称仅是讲师,但他接受教学任务,却是与王仲荦、张维华等名教授采用接力方式开设“《中国通史》”课程,且打头炮讲授先秦史。先秦史是最难研究和讲授的,原来一直由童书业教授担任。童先生虽然教学水平极高,效果也极好,但一直没有写出过讲义。因此,开设先秦史课程,无论对谁,都是个很大的挑战。韩先生不仅勇于迎接挑战,积极承担了这项艰巨任务,而且付出了极大心血,赶在开课前,写出了山大历史系第一部高水平的30万字的讲义。如前面所说,系内所有名教授都对韩先生的学问给予好评,《先秦史讲义》则是重要因素之一。其后,韩先生上课,我一直在随堂听课作辅导,直接从学生方面了解情况甚多,无论是教学态度还是教学内容、效果,学生都十分满意。后来,韩先生指导研究生或进修生,也总是一如既往,满腔热情,全力以赴,认真负责到底。

总之,先生毕生对祖国对人民的爱心赤诚不渝,真正做到了鞠躬尽瘁,死而后已。感念及此,敬赋俚词一首以为颂。诗曰:

淡然沉毅像先贤,振铎青齐半百年。

始绍乾嘉崇笃学,进修马列启新天。

殷勤训导期毋悔,魂系人梯志不迁。

晚著鸿篇张异彩,复捐琼玉砺桃妍。

随附:韩连琪先生学术自述:

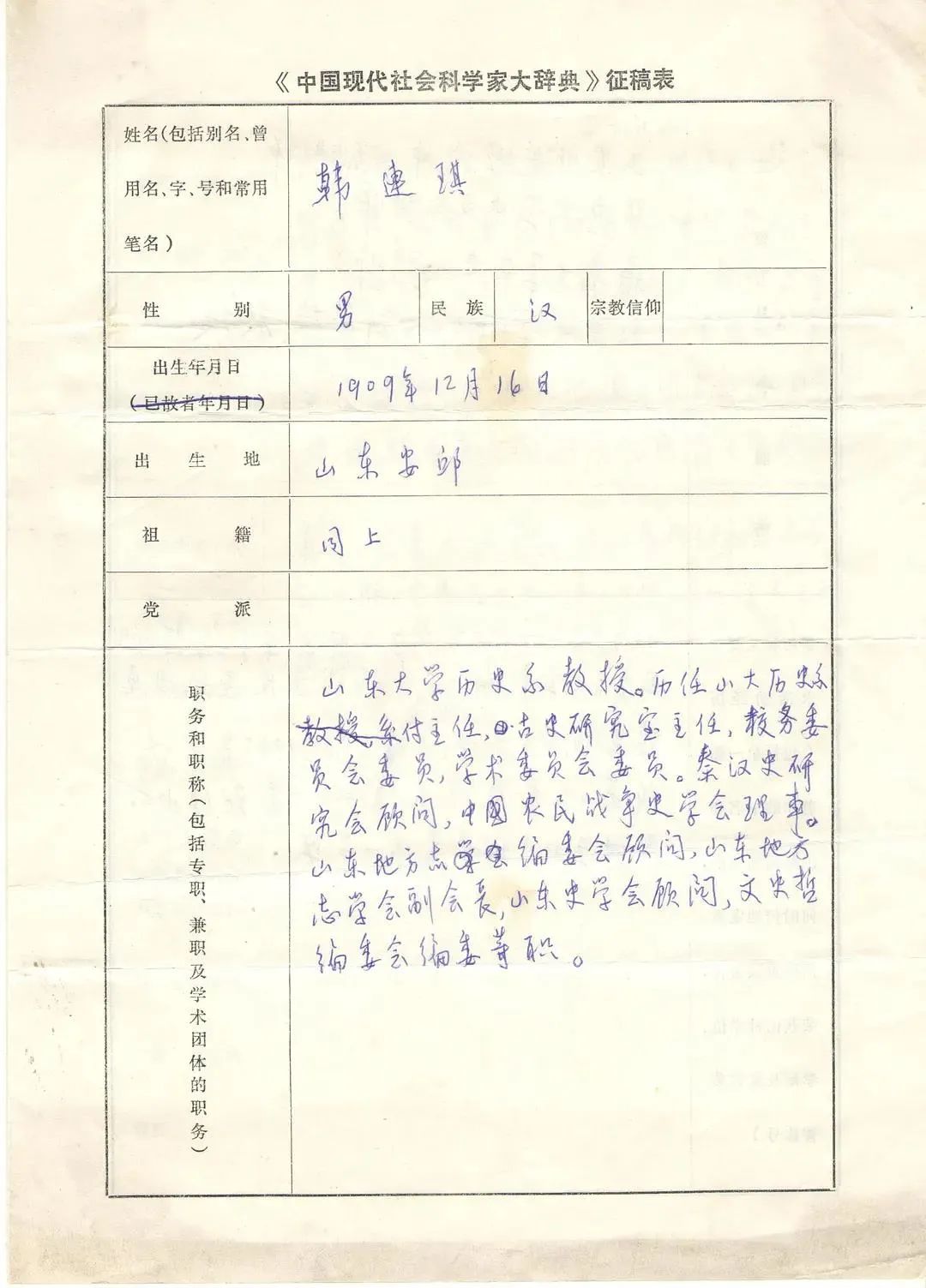

姓名:韩连琪

性别:男 民族:汉

出生年月日:1909年12月16日

出生地:山东安邱

祖籍:同上

职务和职称:山东大学历史系教授。历任山大历史系付主任,古史研究室主任,校务委员会委员,学术委员会委员。秦汉史研究会顾问,中国农民战争史学会理事。山东地方志编委会顾问,山东地方志学会副会长,山东史学会顾问,《文史哲》编委会编委等职。

主要社会履历:山东师范学院中文系讲师,华东大学中文系讲师,齐鲁大学历史系讲师,山东大学历史系副教授、教授

学历和主要学术活动经历:1934年—1937年在丁山师指导下编辑《殷周金石文字汇编》,已脱稿,不幸抗战暴发,原稿因展转迁移,不幸遗失,未得出版。1987年曾以所著《先秦两汉史论丛》一书获得山东哲学社会科学著作一等奖。

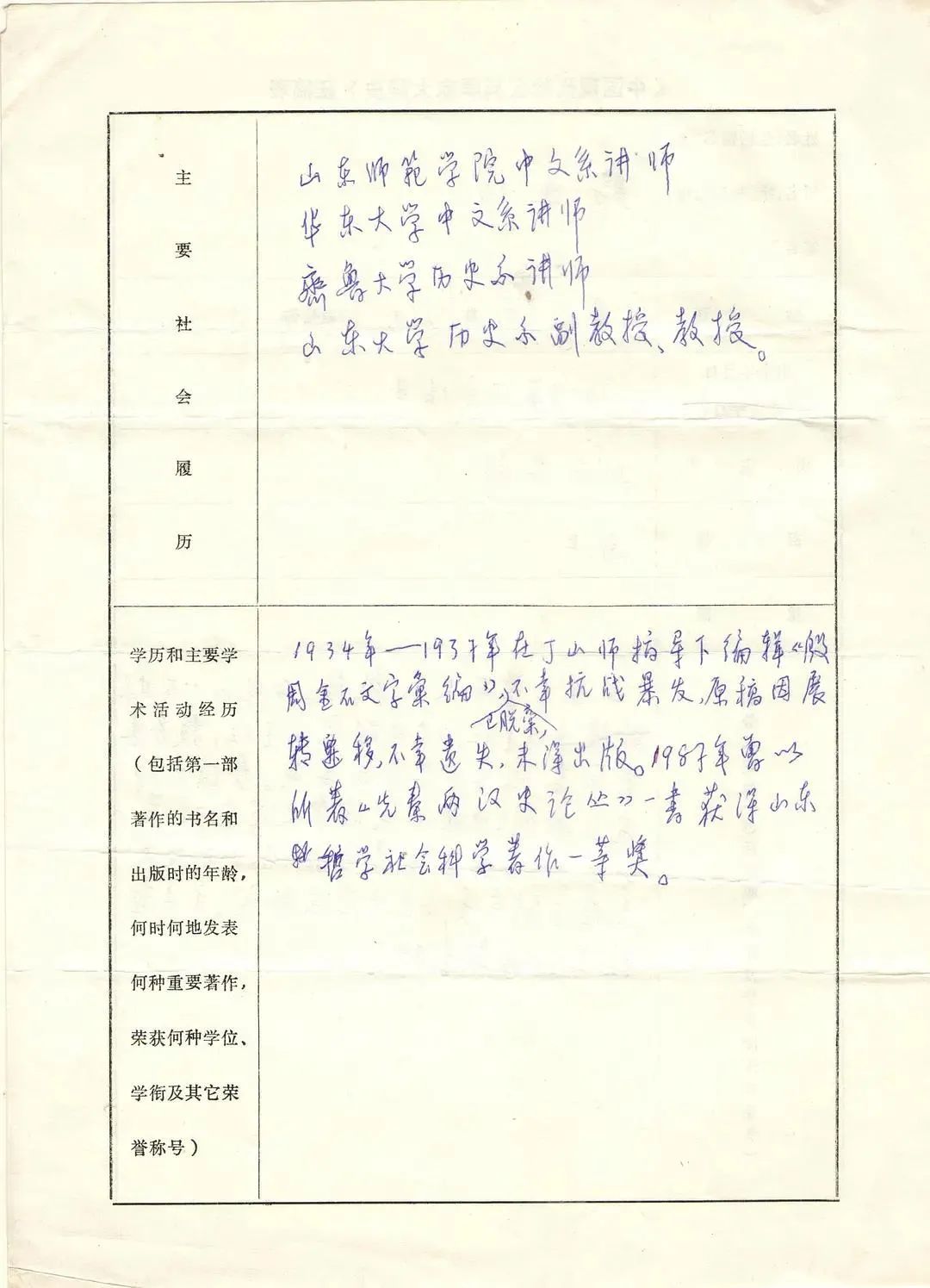

研究领域和方向:先秦两汉史,特别是这一时代的土地制度和剥削制度史。余外曾专门对《管子》进行过系统深入的研究,二十年来即着手在郭沫若等所著《管子集校》的基础上,曾致力从事《管子校释》的著作,以补其所未备,纠正其谬误。惜年来多病,能否完成,尚不可必。

学术成就:著有《先秦两汉史论丛》,1986年齐鲁书社出版,字数为三十八万二千字。其他论文三十余篇。

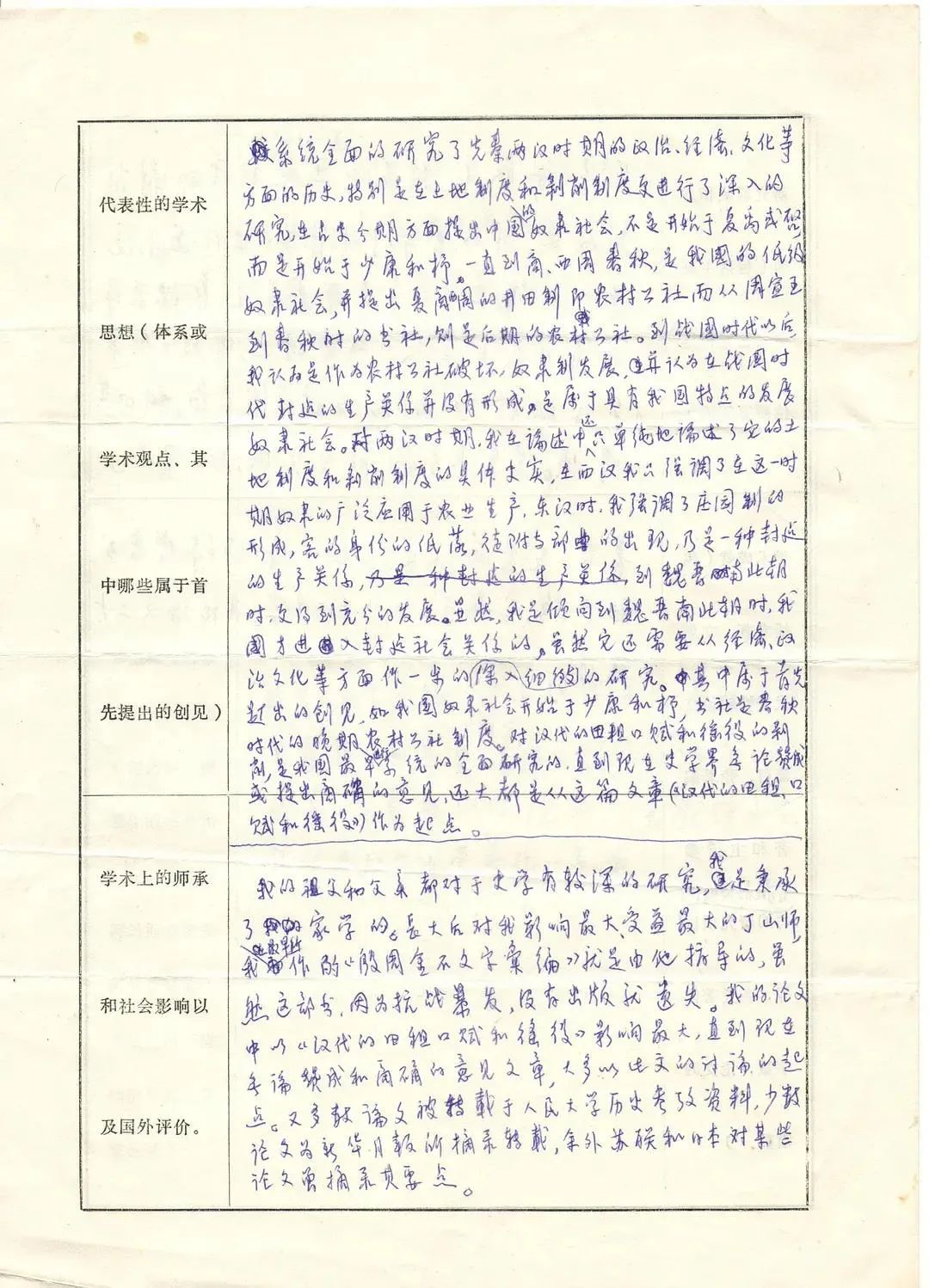

代表性的学术思想:系统全面的研究了先秦两汉时期的政治、经济、文化等方面的历史,特别是在土地制度和剥削制度更(上)进行了深入的研究,在古史分期方面提出中国的奴隶社会,不是开始于夏禹或启,而是开始于少康和杼。一直到商、西周、春秋,是我国的低级奴隶社会,并提出夏商周的井田制即农村公社;而从周宣王到春秋时的书社,则是后期的农村公社。到战国时代以后,我认为是作为农村公社破坏,奴隶制发展,并认为在战国时代,封建的生产关系并没有形成,是属于具有我国特点的发展奴隶社会。对两汉时期,我在论述中还只单纯地论述了它的土地制度和剥削制度的具体史实,在西汉我只强调了在这一时期奴隶的广泛应用于农业生产;东汉时,我强调了庄园制的形成、客的身份的低落、徒附与部曲的出现,乃是一种封建的生产关系。到魏晋南北朝时,更得到充分的发展。显然,我是倾向到魏晋南北朝时,我国才进入封建社会关系的,虽然它还需要从经济、政治、文化等方面作[进]一步细致深入的研究。其中属于首先提出的创见,如我国奴隶社会开始于少康和杼,书社是春秋时代的晚期农村公社制度;对汉代的田租、口赋和徭役的剥削,是我国最早进行系统的全面研究的,直到现在史学界无论赞成或提出商榷的意见,还大都是从这篇文章(《汉代的田租、口赋和徭役》)作为起点。

学术上的师承和社会影响以及国外评价:我的祖父和父亲都对于史学有较深的研究,我是秉承了家学的。长大后对我影响最大、受益最大的[是]丁山师。我最早所作的《殷周金石文字汇编》就是由他指导的,虽然这部书因为抗战暴发,没有出版就遗失。我的论文中以《汉代的田租、口赋和徭役》影响最大,直到现在无论赞成和商榷的意见文章,大多以此文的(为)讨论的起点。又多数论文被转载于《人民大学历史参考资料》,少数论文为《新华月报》所摘录转载,余外苏联和日本对某些论文曾摘录其要点。(孙齐提供)

往期精选

发表评论