浙江文学源远流长。晋室南迁,士人随之迁往江南,浙江便是重要落足之地。中原文化随之而来,北方文风与本地文学交汇,遂成浙江文学之初兴,王羲之、孔稚珪、沈约等一批散文家涌现。

唐宋时期浙江散文获得快速发展。唐代古文的兴起与浙江散文的发达,使浙江文学到达一个更高层次。南宋文化中心搬到江南,杭州又是江南的核心,浙江文学极一时之盛。

明清时期至近代,浙江散文发展先声夺人,继续呈现繁荣景观,并向现代创作转型。文人学士大量涌现,名篇佳作层出不穷。

浙江的现代散文史,特别值得浙江人自豪,汇聚了大量的文学精粹创作。可以说,一部现代散文史,半部在浙江。

翻开中国现代散文史,有关浙江的名篇佳作历历在目,这方水土不仅养人,更以充郁的文气滋润文学之风。

若想体会杭州人的悠闲自得,可坐在西湖边的楼外楼,遥想七十年前的丰子恺,在湖边写生,看在湖滨旅馆摆测字摊的老翁,收了摊来钓虾。用饭粒钓个五六只,开水一浸,下酒喝(丰子恺《吃酒》)。可是郁达夫在《杭州》中,却写足了杭州人的缺点。

固然对“杭铁头”有诸般批评,但桂花开了,能在翁家山上访香闲饮;茶园绿了,可在小和山逛山品茗,郁达夫笔下的此山此景,几十年过去,风物竟毫无二致(郁达夫《迟桂花》)。同样的景色,在徐志摩浓得化不开的笔下,却丝丝缠缠,难以分解(徐志摩《丑西湖》)。虽然鲁迅写了《阻郁达夫移居杭州》,郁达夫还是筑居在了杭州。

有了鲁迅《论雷峰塔的倒掉》与《再论雷峰塔的倒掉》,西湖十景似乎成为一种病,塔更是压迫的象征物。但是在俞平伯的眼中,杭州永远是那么温润柔美,是烟火气里的神仙人家(俞平伯《城站》)。

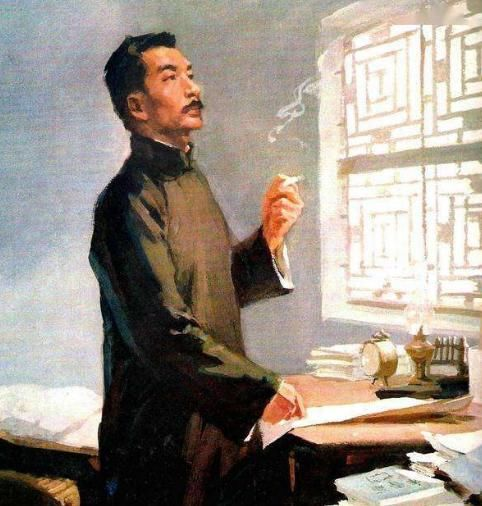

说到绍兴,谁会错过鲁迅兄弟?《朝花夕拾》里满满的故乡情,写得那么沉郁,那么痛心,又那么低回而情长。周作人仔仔细细地写干菜笋头虾壳汤(周作人《腌菜》),苦雨斋里的家乡风味信笔拈来,豆腐、荠菜、腌菜、黄酒、糯米食、烤越鸡、鲞冻肉,除了乡愁之外,更多寄托了回归古文的性灵追求。

如果说周作人、俞平伯是平淡而微涩,徐志摩是浓郁逼人,那么朱自清便是清丽流畅,他描写仙居梅雨潭的名篇《绿》,传颂天下,以一文而名一景,当之无愧。

上虞的白马湖曾会聚一班文人,白马湖散文在现代文学史上无法缺席。夏丏尊《平屋杂文》,充满着白马湖的“土气”,大多在这个时期完成。丰子恺散文,郁达夫评之为“清幽玄妙”,还弥漫着宗教香火的烟息,而李叔同幽微淡远,由绚烂之极而回归于平淡。俞平伯、刘延陵、朱光潜乃至叶圣陶,都淡远平悠。

在鲁迅的带领下,一批以文章为匕首和投枪的杂文家产生,茅盾、陈望道、徐懋庸、唐弢、柯灵等,写出了大批具有战斗性的杂文。后来牺牲在日本人屠刀之下的陆蠡,也是其中一员,他的散文有着显著的浙东土性,硬气强悍,不畏强暴。《水碓》《竹刀》等篇都是用浙东常见之物来发不平之鸣。

而另一些从杭嘉湖地区走出去的作家,比如施蛰存,则充分体现了水性,《灯下集》何其闲适灵逸。另一些海派散文家则各显神通,穆时英、章依萍、章克标、钱歌川等,他们不像左翼作家这样严肃地批判,可并非没有自己的立场。章克标的《文坛登龙术》,今天读来,仍不过时。宁波人苏青,作为一个女作家,写得泼辣大胆,她的《论女人》现在还被不少白领女性奉为宝典。

发表评论