一段曲折离奇的故事

明清时期,关于《清明上河图》有一段流传甚广的故事,其梗概大致如是 :严嵩(1480— 1556 年)父子掌权时,喜好搜罗古玩书画,听说《清明上河图》的大名后,千方百计想要得到它。彼时,《清明上河图》真本流传吴中, 王世贞(1526—1590 年) 的父亲王忬(1507—1560 年)求购真本不得,遂将一赝本呈上,不幸却为人所告发,严嵩父子因而记恨,后寻到由头发难, 王忬因此获罪身死。

这个故事版本众多,以沈德符(1578—1642 年)万历四十七年(1619 年)续编完成的《万历野获编》所述最详,为现代学者引证最多,故而本文中以沈德符所述“伪画致祸”一词指代这个故事:

伪画致祸

严分宜势炽时,以诸珍宝盈溢,遂及书画骨董雅事。时鄢懋卿以总鹾使江淮,胡宗宪、赵文华以督兵使吴越,各承奉意旨搜取古玩,不遗余力。时传闻有《清明上河图》手卷,宋张择端画, 在故相王文恪胄君家。其家钜万,难以阿堵动,乃托苏人汤臣者往图之。汤以善装潢知名,客严门下,亦与娄江王思质中丞往还,乃说王购之。王时镇蓟门,即命汤善价求市,既不可得,遂属苏人黄彪摹真本应命。黄亦画家高手也。严玩之,有妒王中丞者知其事,直发为赝本,严世蕃大惭怒,顿恨中丞,谓有意绐之,祸本自此成。或云即汤姓怨伯仲,自露始末,不知然否。以文房清玩致起大狱,严氏之罪固当诛。但张择端者,南渡画苑中人,与萧照、刘松年辈比肩,何以声价陡重,且为祟如此。今上河图临本最多,予所见亦有数卷,其真迹不知落谁氏?

除沈德符的记述外,这个故事,在明代还有田艺蘅(1524—?年)《留青日记》、徐学谟(1522— 1593 年)《世庙识余录》、詹景凤(1537—1600 年)《詹东图玄览编》、孙鑛(1543—1613 年)《书画跋跋》、徐复祚(1560—?年)《花当阁丛谈》、李日华(1565—1635 年)《味水轩日记》、顾起元(1565—1628 年)《客座赘语》、焦周(生卒年不详)《焦氏说楛》、范守己(生卒年不详)的《御子龙集》、陆人龙(生卒年不详)《型世言》等 ;在清代又有徐树丕(生卒年不详)《识小录》、彭孙贻(1615—1673 年)《茗斋集》、谷应泰(1620—1690 年)《明史纪事本末》、姜宸英(1628—1699 年)《湛园集》、陆时化(1714—1779 年)《吴越所见书画录》、顾公燮(生卒年不详)《消夏闲记摘抄》、王士禛(1634—1711 年)《古夫于亭杂录》、赵怀玉(1747—1823 年)《亦有生斋集》、陈昌图(生卒年不详)《南屏山房集》、索绰络·英和(1771—1840 年)《恩福堂笔记》、叶廷琯(1791—?年)《鸥波渔话》、陆以湉(约 1802—1905)《冷庐杂识》、徐时栋(1814—1873 年)《烟屿楼笔记》、李坤元(生卒年不详)《忍斋杂识》、平步青(1832— 1896 年)《霞外攟屑》、陈作霖(1837—1920 年)《可园诗存》、张荫桓(1837—1900 年)《三洲日记》、金武祥(1841—1924 年)《粟香随笔》、陈浏(生卒年不详)《匋雅》、陈田(1849—1921 年)《明诗纪事》、叶昌炽(1849—1917 年)《缘都庐日记抄》、佚名《寒花庵随笔》、孙璧文(生卒年不详)《新义录》等诸多文献论及。

尽管梗概大致如是,但在具体细节上,诸种文献却众说纷纭。譬如,有关《清明上河图》真本的下落,就有在王鏊(1450—1524 年)、陆完(1458—1526 年)、顾鼎臣(1473—1540 年)家等多种说法,亦有说王忬自藏的。赝本的绘制者,一般认为是黄彪,亦作“王彪”“王生”等。告发者,则一般认为是汤姓装裱匠,然而他的名字有汤勤、汤翰、汤九、汤臣、汤曰忠等多个版本。一些文献还有格外戏剧性的桥段,如赝本如何绘成,李日华《味水轩日记》给出的答案竟是背临:“每一出必屏去笔砚,令王生坐小阁中,静默观之……王生归则写其腹记,即有成卷”;又如汤姓装裱匠何以识破赝本,徐树丕《识小录》说是根据“汴人呼六撮口,而今张口是操闽音”;顾公燮《消夏闲记摘抄》则解释为“试观麻雀小脚而踏二瓦角,即此便知其伪”。凡此种种,纷繁复杂。

因为版本众多,这个本身即已曲折离奇的故事,更显扑朔迷离。但无论如何,在明中期以后的数百年间,它为人们所普遍接受,甚或当作历史事实。明清时人几乎形成这样一种共识 :严嵩曾费尽心力,收藏的却是《清明上河图》赝本,而这引发了一场人命风波。

学界近百年来的争议

明清时人普遍接受并言之凿凿的“伪画致祸”故事,现代学者对此多有争议。

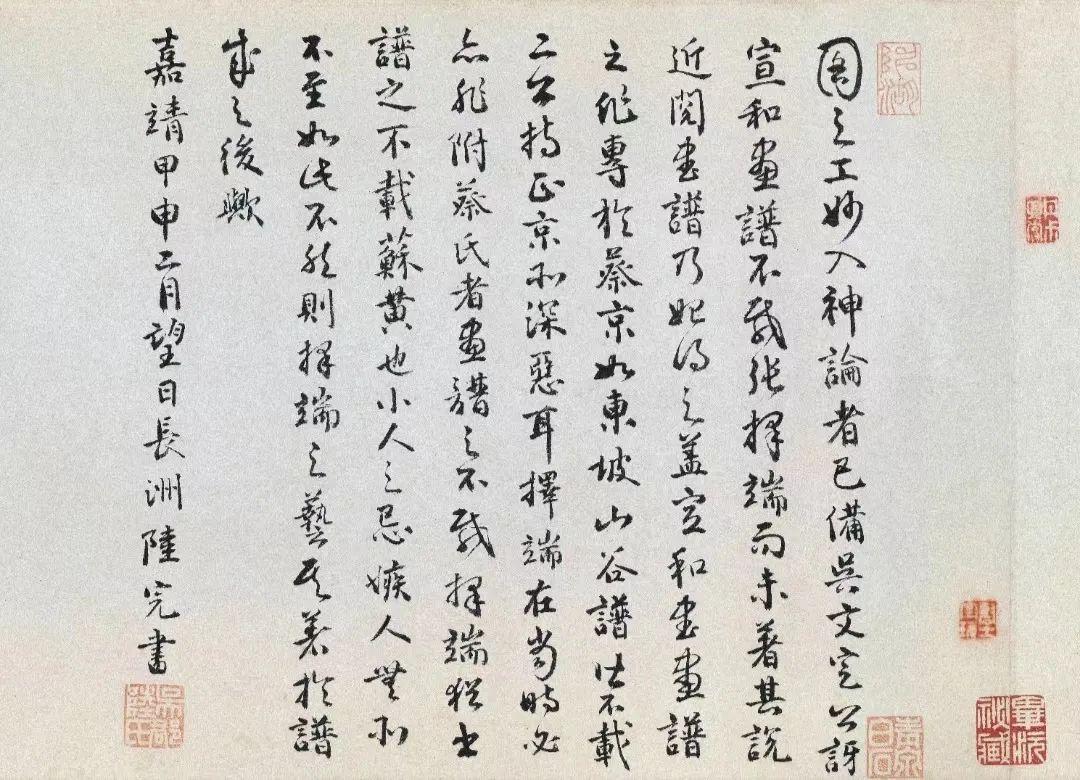

早在 1931 年,吴晗就有雄文证伪,他给出的核心证据是,王忬之子王世贞的《弇州山人四部续稿》中有《〈清明上河图〉别本》跋二 :

《清明上河图》别本

张择端《清明上河图》有真赝本,余俱获寓目,真本人物舟车桥道宫室皆细于发,而绝老劲有力,初落墨相家,寻籍入天府,为穆庙所爱,饰以丹青。赝本乃吴人黄彪造,或云得择端稿本加删润,然与真本殊不相类,而亦自工致可念,所乏腕指间力耳,今在家弟所。此卷以为择端稿本,似未见择端本者其所云,于禁烟光景亦不似,第笔势遒逸惊人,虽小粗率要,非近代人所能辨,盖与择端同时画院祗候,各图汴河之胜,而有甲乙者也。吾乡好事人遂定为真稿本,而谒彭孔嘉小楷、李文正公记、文徵仲苏书、吴文定公跋,其张著、杨准二跋,则寿承、休承以小行代之, 岂惟出蓝,而最后王禄之、陆子傅题字尤精,楚陆于逗漏处毫发贬驳殆尽,然不能断其非择端笔也, 使画家有黄长睿那得尔。

又

按择端在宣政间不甚著,陶九畴纂《图绘宝鉴》搜括殆尽而亦不载其人,昔人谓逊功帝以丹青自负,诸祗候有所画皆取上旨,裁定画成进御,或少增损,上时时草创,下诸祗候补景设色, 皆称御笔,以故不得自显见,然是时马贲、周曾、郭思、郭信之流亦不至泯泯如择端也,而《清明上河》一图历四百年而大显,至劳权相出死构,再损千金之直而后得,嘻亦已甚矣。择端他画余见之殊不称。聊附笔于此。

此二跋作于万历三年(1575 年)以后,从内容来看,一则王世贞明确说,严嵩收藏了《清明上河图》真本,二则如果王忬确因《清明上河图》之事而身死,王世贞谈及此事“决不至于如此轻描淡写”。由此吴晗得出结论:“一切关于王家和《清明上河图》的记载,都是任意捏造、牵强附会的。”此后, 2006 年戴立强撰文支持吴晗的论断,并强调了一条有力的证据リ,王世贞《弇州山人四部》有二诗, 序记“汤生装潢为国朝第一手,博雅多识,尤妙赏鉴,家其别余也,出古纸索赠,拈二绝句应之”:

钟王顾陆几千年,赖汝风神次第传。落魄此生看莫笑,一身还是米家船。

金题玉躞映华堂,第一名书好手装。却怪灵芸针线绝,为他人作嫁衣裳。

如果汤姓装裱匠真的是揭发赝本导致王忬身死的罪魁祸首,王忬之子王世贞绝对不可能为其作赞美诗,更不可能将之收录到自己的文集中。由此,戴立强更确信王家并不曾发生与《清明上河图》有关的悲剧。

虽然吴晗的论证已然雄辩,戴立强的论述也十分有力,然而还是不断有学者提出相反的观点。1958 年徐邦达、1993 年刘九庵都曾撰文,他们的根据是北京故宫博物院发现的一通明人尺牍:

凤州被诬,已有大老从中调护,大都可无虞。昨二客过我,其一要道也,问凤洲事甚悉。初云闻使酒难近,生对云:“高兴则有之,若醉后更了了,且较柔和无难近也。”又问市名画一事,生不知当如何答。但权辞云:“向闻严氏托其乃翁觅一画,适为人所欺,市其赝本,因而致憾,不闻王氏自市,且非凤洲所与也。”又问及《艳异编》,生答云:“此乃其族人所为,欲令大行,且索高价,故托名凤洲。凤州初知时亦甚怒之,但有名分,无可奈何耳。”……看过即火之,名不具。两位先生怀疑尺牍中“市名画”一事即指王家与《清明上河图》事,刘九庵更通过笔迹鉴定认为尺牍为张凤翼(1549—1636 年)所写,张凤翼与王世贞有交往,因而他的话颇有可信度。

所以两位先生得出结论:“也有人疑心《清明上河图》事基本上与王氏无关,那恐怕不一定”,“《清明上河图》确曾发生过一幕因尤物而贾祸的悲剧”。

此外,许建平、叶康宁等多位学者,也认为“伪画致祸”具有一定的历史依据。他们不约而同地对吴晗论证中的核心证据王世贞的跋语,以及戴立强所补充的王世贞为汤姓裱匠所作的诗文,作了反向的语意解读。对于王世贞的跋语,他们强调其中“至劳权相出死构,再损千金之直而后得”的说法, 认为这正是《清明上河图》引起风波的佐证;而对于王世贞为汤姓裱匠所作的诗文,则觉得这正说明汤姓裱匠与王家熟识,具备告发条件。此外,叶康宁在刘九庵所述张凤翼尺牍外,还特别论证与王世贞或王世懋(1536—1588 年)有往来的詹景凤、孙鑛等人的有关记载,认为他们与王家有交,所言必定不虚。

特别值得一提的是,吴晗虽然力证王家并未因《清明上河图》贾祸,但却没有否定整个故事,他还曾另作文一篇,推测经历悲剧的可能另有其人,有可能是“昆山顾宏懋”,只是被附会至王家。许建平、叶康宁等也强调这一点,认为退一万步说,这个风波的基本情节应是真实的。

“伪画致祸”几乎成为《清明上河图》现代学术史中的一段公案,因此有必要就其真伪再作些许辨析。

“伪画致祸”再辨析

以往学者的讨论,无论是力证故事为纯属虚构,还是坚称故事有事实依据,基本都是以论证王家曾否因《清明上河图》贾祸作为切入点。或许我们还可以换一个角度,从故事中的另一个重要人物—— 严嵩入手,进行探讨。

严嵩确曾收藏过《清明上河图》,因为文嘉《钤山堂书画记》和佚名《天水冰山录》列出了籍没严嵩家产的清单,其中都明确记载有《清明上河图》。《钤山堂书画记》中还附有一段说明:

张择端《清明上河图》(是图藏宜兴徐文靖家,后归西涯李氏,李归陈湖陆氏, 陆氏子负官缗,质于昆山顾氏, 有人以市廛之景,亦宋之寻常画耳,无高古气也。)

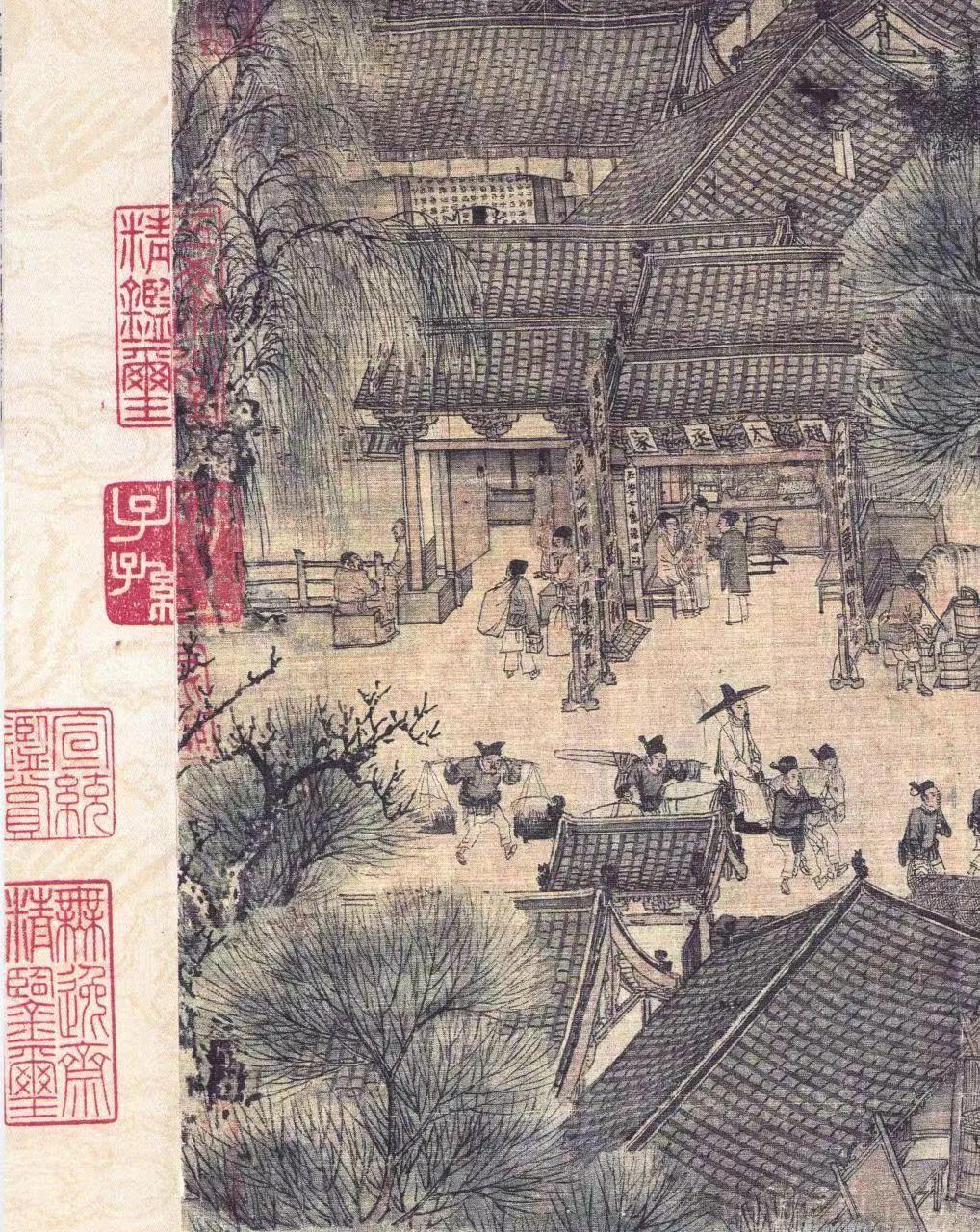

但严嵩收藏的是《清明上河图》真本还是赝本,却很难依据两份清单判断,因为其中并未提供任何有关画面、题跋和款印的确切描述,无从与现今藏于北京故宫博物院一般认为是北宋张择端真迹的宋本《清明上河图》(图 1)进行对照 。从文嘉的说明来看, 其所记从徐文靖(生卒年不详)到李东阳(1447—1516 年)再到陆完的流传经过与宋本相合,但“亦宋之寻常画耳,无高古气也”一说, 则与今天人们对宋本的评价并不一致。清末学者俞樾(1821—1907 年)就曾疑惑:“不知即王氏使黃彪所摹之赝本邪?抑严氏别觅得张择端之真迹也”。

图 1 张择端《清明上河图》(宋本),绢本设色,24.8cm×528.7cm,北京故宫博物院藏(局部)

不过,此前学界并未注意到,其实在严嵩籍没家产清单之外,还有一则文献清晰记载了严嵩收藏《清明上河图》的情况。许论(1495—1566 年)《许默斋集》中收录有一则跋语:

跋《清明上河图》卷

嘉靖丙辰四月十九日,于严公处借观宋张择端《清明上河图》卷,刻丝装裱,白玉笺,轴首有徽宗书“清明上河图”五字,下识以双龙印,图之所藏川原、林麓、市井、舟车、人物走集之盛,及历代转藏者姓氏具见于大学士西涯李公,及金张公翥、元高公准所叙矣,画诫神品,尤难者舟车舍宇皆手写圆匀些小界文而已,图末有大宅扁书赵大丞家,往来者方骈阗,似非市井尽处,或后人有截去者未可知也。西涯身后,陆公水村购得之,云价凡八百两,今又不知几何矣。严公好古,所藏李伯驹《桃源图》、李昭道《海天落照图》、摩诘《辋川图》,萧照《瑞应图》、李龙眠《文姬归汉图》,皆称世宝,余并获观云。

从跋语所记来看,嘉靖三十五年(1556年)四月,许论在严嵩处借观了《清明上河图》卷。这卷《清明上河图》,“轴首有徽宗书‘清明上河图’五字,下识以双龙印”,这与李东阳正德十年(1515年)所记宋本当时的情况“卷首有祐陵瘦筋五字签及双龙小印” 完全相符。此外,“历代转藏者姓氏具见于大学士西涯李公及金张公翥、元高公准所叙矣”“西涯身后,陆公水村购得之”等描述,也与如今宋本后张著(生卒年不详)、杨准(生卒年不详)、李东阳及陆完的题跋一一印证(图 2—5)。更重要的是,许论说:“图末有大宅扁书赵大丞家……似非市井尽处,或后人有截去者未可知也”,现今宋本卷末结束于“赵太丞家”,即许论所说“赵大丞家”(图 6),结尾之仓促也曾有现代学者疑心它可能并非全本 。由此可知,严嵩明明白白收藏的就是宋本《清明上河图》,即为真本。

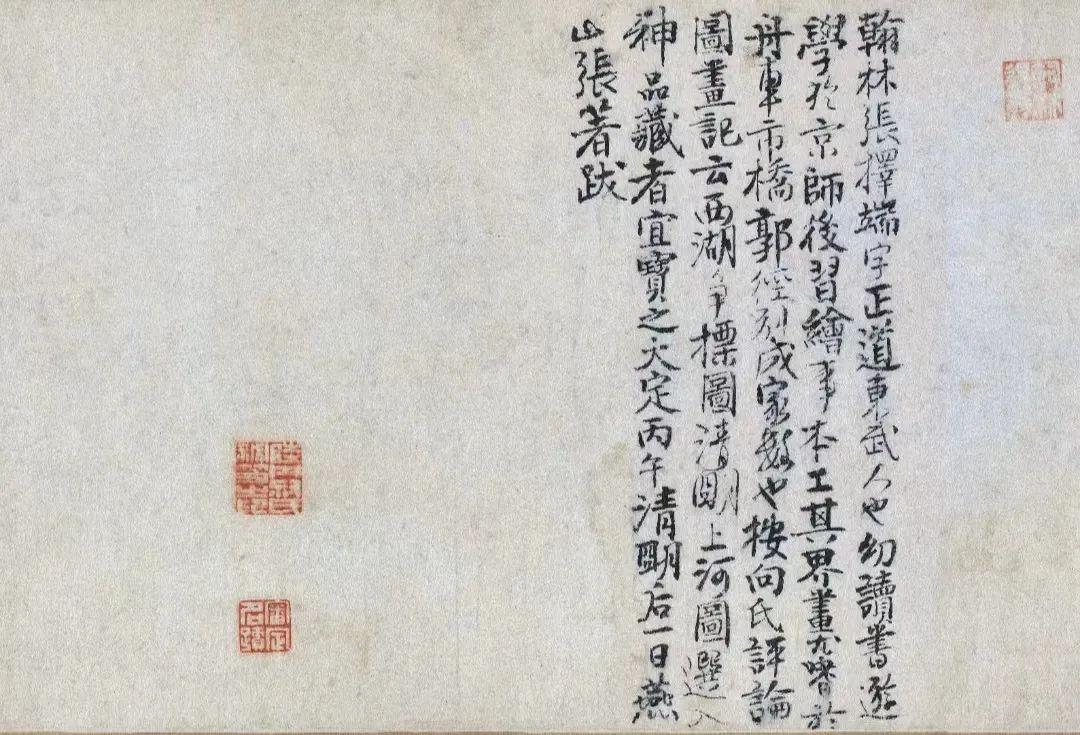

图 2 宋本《清明上河图》后张著跋

图 3 宋本《清明上河图》后杨准跋

图 4 宋本《清明上河图》后李东阳弘治四年(1491 年)、正德十年(1515 年)跋

图 5 宋本《清明上河图》后陆完跋

图 6 宋本《清明上河图》卷末“赵太丞家”

许论是严嵩的党羽,《明史》记载:“许论辈,皆惴惴事嵩,为其鹰犬”。嘉靖三十五年(1556年),兵部尚书杨博(1509—1574年)因父丧离京,许论赴京代职,他完全有条件在严嵩家观画 。一般认为“伪画致祸”事发生在“王时镇蓟门” 时,据《明实录》及《总督蓟辽保定都御史年表》,嘉靖三十五年(1556年)王忬正镇守蓟辽。既然其时严嵩已获《清明上河图》真本,那么“伪画致祸”事自然无从谈起。

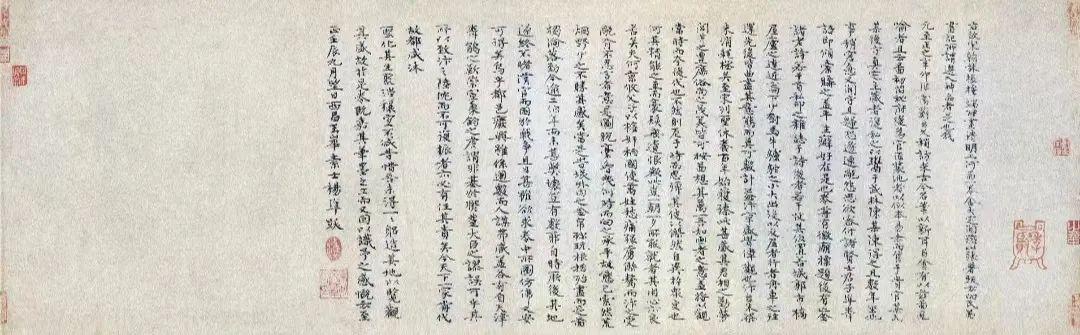

相较于许论的记载是严嵩时代的同期文本,现今留存的所有有关“伪画致祸”的记述至早也在万历年间,即嘉靖四十四年(1565年)严嵩籍没,其家产清单已经公布之后,可以说均是后期文本。学者们用以佐证“伪画致祸”可信的材料,无论是来自张凤翼,还是詹景凤,或者孙鑛,他们均是与王世贞、王世懋有交情,并非王忬的同代人。而为学界引证最多的沈德符的说法,则距严嵩籍没已然过去了54年。所以,许论的跋语与王世贞、文嘉的说法互相印证,不仅王家不曾因《清明上河图》发生悲剧,整个故事应该都是谣传。

明中晚期的文史语境

那么,“伪画致祸”的传言由何而起呢?这恐怕还需从严嵩籍没后,明中晚期的文史语境说起。有明一代,“国史未立,而野史盛”,官方记注制度和史撰工作的缺失,使得明代私家对撰修当代史有着极高的热情。特别是明中晚期,官方对民间修史全然不加限制,采取放任态度,私家史著愈发宏富。顾炎武(1613—1682 年)就曾评说:“国初人朴厚,不敢言朝廷事……万历中,天子荡然无讳……至于光宗,而十六朝之事具全”,可见明中晚期野史之盛。

野史写作自然不如官修史书严谨、考究,而明中晚期的野史,其天马行空又在历代私史中为最。王世贞就曾评明代野史三弊:

史失求诸野乎,然而野史之弊三:一曰挟隙而多诬,其著人非能称公平贤者,寄雌黄于牙呲;二曰轻听而多舛,其人生长闾阎间,不复知县官事,谬闻遂述之;三曰好怪而多诞,或创为幽异可愕以媚其人之好,不核而遂书之。

龚自珍(1792—1841 年)也曾评说:

有明中叶,嘉靖及万历之世,朝政不纲,而江左承平,斗米七钱。士大夫多暇日,以科名归养望者,风气渊雅,其故家巨族谱系多闻人,或剞一书,或刻一帖。其小小异同,小小源流,动成掌故。使倥偬拮据,朝野骚然之世,闻其逸事而慕之,揽其片楮而芳芬恻悱。

野史的书写,当然不会放过严嵩这一著名的权柄人物,以及王世贞这一独主文坛二十年的文学巨子。事实上,王忬确因严嵩而死,但原因当然不是一幅图画,而是因为王忬、王世贞父子属于与严嵩对立的政治阵营。王世贞为父祈求平反的《恳乞天恩俯念先臣微功极冤特赐昭雪以明德意以伸公论疏》,以及给李春芳(1511—1584 年)的《上太傅李公书》中说得清楚:王忬、王世贞父子与先后弹劾严嵩的杨继盛(1516—1555 年)及沈炼(1507—1557 年)有深厚交情,又与严嵩的最大政敌,时任内阁次辅的徐阶(1503—1583 年)同出江南,关系匪浅,这是严嵩对王忬痛下杀手的根本原因。

王家为严嵩所害的惨状,在明代尽人皆知。嘉靖三十八年(1559 年),王忬因“滦河之警”入狱, 王世贞、王世懋兄弟长跪道旁,拦截权贵车辆,呼号求助。嘉靖三十九年(1560 年),王忬惨死西市, 王世贞、王世懋兄弟于刑场相泣号恸,持丧而归,这些都详载于史籍。王家与严嵩的矛盾如此深入人心,以至于明隆庆年间出现的表现夏言(1482—1548 年)等“双忠八义”前赴后继勇斗严嵩的戏剧《鸣凤记》,以及被认为有暗讽严嵩、严世蕃父子情节的小说《金瓶梅》,均被附会为王世贞所撰。

此外,严嵩籍没后,其家产清单,包括至今留存的《钤山堂书画记》《天水冰山录》等,通过各种渠道或传抄,或出版,广为传布。汪砢玉(生卒年不详)《珊瑚网》、查继佐(1601—1676 年)《罪惟录》、王士祯(1634—1711 年)《居易录》等文献中,都可见对严嵩家产清单的节引,这充分说明明清时期士人对严嵩家产清单的持续关注。阅读过严嵩家产清单的人,很容易即会发现其中记载有《清明上河图》,进而自然将此图与当时市面上已颇成气候的诸版本《清明上河图》联系起来。现代学者一般认为,大致由明中期起,绢本大青绿面貌、风格近仇英一路的《清明上河图》开始成为“苏州片”一类作伪作坊最流行的产品(图 7、图 8)。史料表明,隆庆四年(1570 年),“吴中四大姓作清玩会”,藏品中已有这类图画;而至于万历年间,这类图画则已然泛滥,“京师杂卖铺”即有销售,一卷“定价一金”。

图 7 赵浙《清明上河图》,绢本设色,28.4cm×576cm,日本冈山林原美术馆藏(局部)

图 8 (传)仇英《清明上河图》,绢本设色,25.5cm×615cm,大仓集古馆藏(局部)

目前所能找到最早涉及“伪画致祸”的文献是田艺蘅(1524—?年)的《留青日记》,该书有万历元年(1573 年)刻本,其中《严嵩》条载:

巡按御史林润等抄没江西家产,略载其大纲嘉靖四十四年八月也……又直隶巡按御史孙丕扬抄没严嵩北京家产……宋张择端《清明上河图》……《越王宫殿图》乃仁和丁氏物,《文会》等图乃钱塘洪氏物,皆总督胡公以数百金转易者。《清明上河图》乃苏州陆氏物,以千二百金购之才得其赝本,卒破数十家。其祸皆成于王彪、汤九、张四辈,可谓尤物害民也。

从田艺蘅的记载来看,他显然是阅读过某个版本的严嵩家产清单的,而在田艺蘅生活的年代,诸种版本的《清明上河图》则已十分常见。家产清单中缺乏详细描述的《清明上河图》,与市面上真真假假的《清明上河图》相互联系,给予人们无限想象和解读空间。在明中晚期“挟隙而多诬”“轻听而多舛”“好怪而多诞”“小小源流,动成掌故”“闻其逸事而慕之,揽其片楮而芳芬恻悱”的文史语境中,这便是野史写作最好的素材。事实上,由明中期起,除《清明上河图》以外,“大小李将军画轴”、《辋川图》、《海天落照图》等,也被编排以类似的故事。值得注意的是,这些画作一方面既出现在严嵩的家产清单中,另一方面亦都是“苏州片”一类作伪作坊颇流行的产品。

沈德符记载“伪画致祸”故事的《万历野获编》一书,书名寓“野之所获”之意,从某种程度上这正点明了“伪画致祸”故事的来源及语境。

余论

文坛领袖、权柄人物、重要的历史事件以及真假难辨的画作,诸种人们喜闻乐见的要素合在一起, 在明代中晚期的文史语境中,生成了一个剧情精彩的故事。尽管这个故事并非历史事实,却并不妨碍它于历史中持续地发酵,甚至以它为本事的戏剧《一捧雪》,自明崇祯年间起,先以明传奇的形式, 后改编为昆曲、京剧、晋剧、上党邦子、秦腔、河北梆子、弋腔、汉剧、闽剧、莆仙戏、滇剧、川剧等多种形式,一直流行至于民国时期。由此,传闻成为史实,“伪画致祸”也即成为围绕《清明上河图》的历史书写的重要部分。

清末史志学家陈作霖(1837—1920 年)曾几度为《清明上河图》赋诗:

观《清明上河图》漫赋

宣和往事那堪听,五国城边草不青。剩水残山留一角,可怜甘作小朝廷。此图好事收藏好, 竞宝遗民初度稿。豪夺曾经伏祸机,至今齿冷钤山老。

题张择端《清明上河图》

西湖甘作小朝廷,绕郭屏山分外青。寒食于今翻旧稿,家家上冢向兰亭。豪夺钤山亦太痴, 此中真赝有谁知。请看一幅山河影,妙手争摹老画师。

在他的诗文里,明显有两个《清明上河图》:一是宋代的《清明上河图》,由作为真迹的宋本之上的后金张著(生卒年不详)的题跋起,这是长久以来关于《清明上河图》的固有知识 ;另一则是由“伪画致祸”故事建构的明代的《清明上河图》,它因大量出现的伪作以及广泛传播的传言而生,然而它如此生动而鲜活,在之后的数百年里持续为人们所热议,从而在某种意义上增加了《清明上河图》的声名。

原文刊发于《艺术探索》2022年第02期,此处为摘录

发表评论