道光十三年进士:司徒煦

【简介】司徒煦(1805-1840),字开曙,号春野。广东开平赤坎人,官四川石泉、射洪、三台等县知县,同州府同知。

【评说】他是二甲第一名,即传胪。据方志记载,他是个“见纨绔子不与言,遇士津津谈艺,终日无倦容”的雅士。他与骆秉章在翰林院交接时间较短。庶吉士学习期满考试他因成绩不佳,没能留在翰林院,分发到四川去了。且他去世得早,三十六岁就离世。不过他有一位哥哥司徒照,一位弟弟司徒熊,倒是与骆秉章关系更密切些,为此我曾专门去开平他的故乡寻访,容后述。

道光十三年进士:张邦佺

【简介】张邦佺(1807~?),字佺之,全之,号尧仙。顺德龙江人。道光十六年至十九年任湖南宁远知县。咸丰年间官四川石泉、射洪、三台等县知县,升同州府同知。

【评说】他与司徒煦同科,也是庶吉士学习期满后就离开翰林院,分发到地方做知县,所以与骆秉章也是共事仅两年。因为家里是做丝绸服装生意的,所以其家族长居广州省城太平门外绣衣坊。他是官宦之子,未见有著述留下。其父张青选官至直隶按察使、湖北按察使,做官后家道反而衰落了。我看过其父的《清芬阁诗集》与《听潮吟馆唱和诗录初》,上面没有关于骆秉章的信息。

道光十三年进士:孔继勋

【简介】孔继勋(1792-1842),原名孔继光,字开文、罗格,号炽庭、炽亭。南海罗格人。翰林院编修,著名收藏家。

【评说】他与探花罗文俊同拜师于香山名儒黄培芳门下。据清朝同治版《罗格孔氏家谱》记载,其墓原有道光、咸丰、同治三帝赐予孔继勋的十三道诏命。道光十八年他任翰林院教习庶吉士,曾国藩是该科新科进士,考入选翰林院庶吉士,故与孔继勋有师生之谊。道光十九年,孔继勋南归广东,故与骆秉章在翰林院共事有六处之久。鸦片战争前夕,广东战事紧张,邓廷桢、林则徐、祁贡等几任两广总督力留孔在广州总局协办军务。孔家是广东的盐商,其间孔继勋捐资九千两银组织团练、督塞河道、制造排船抵抗侵略者。他提出:“非理财无以裕国,非节用无以理财,欲御敌必先练其兵,欲练其兵必先立法。”以理财练兵为急务的策略深得朝野赞赏。道光二十二年,孔继勋因冒风雨守御广州猎德炮台,受到风寒病故,时年50岁。我看过他的《岳雪楼诗存》,多是与岭南名士的酬答。他的妻子就是许祥光(骆秉章的会试同年,也是盐商)的胞姐,他与罗文俊也是亲戚。未知他与骆秉章的交往情况。

孔继勋像

道光十五年进士:龙元僖

【简介】龙元僖(1809~1884),字兰簃。顺德大良人。中进士后至道光二十九年均为编修,其间出任贵州乡试正考官、山西乡试正考官、提督山西学政,咸丰二年为日讲起注官、侍读学士、文渊阁值事、教习庶吉士、督察左翼觉罗学、侍讲学士、太常寺卿。

【评说】龙元僖也是来自顺德清晖园,是龙元任的堂弟,龙氏巨富,龙元僖自己是家境优渥,张集馨在《道咸宦海见闻录》记载:道光二十五年腊月,遣家人进京的事项中,还专程到龙元僖处归还借款。颜海屋在《越台杂记》中记载,咸丰年间广东红巾军起事,军饷浩大,捐输最多的人是十三行的总商伍崇曜,其次就是龙元僖。可富龙家财力之巨。咸丰八年,英法联军占据广州,他奉旨与罗惇衍、苏廷魁一起督办广东团练局。他在翰林院期间与骆秉章共事两年,未知两人交往情况。

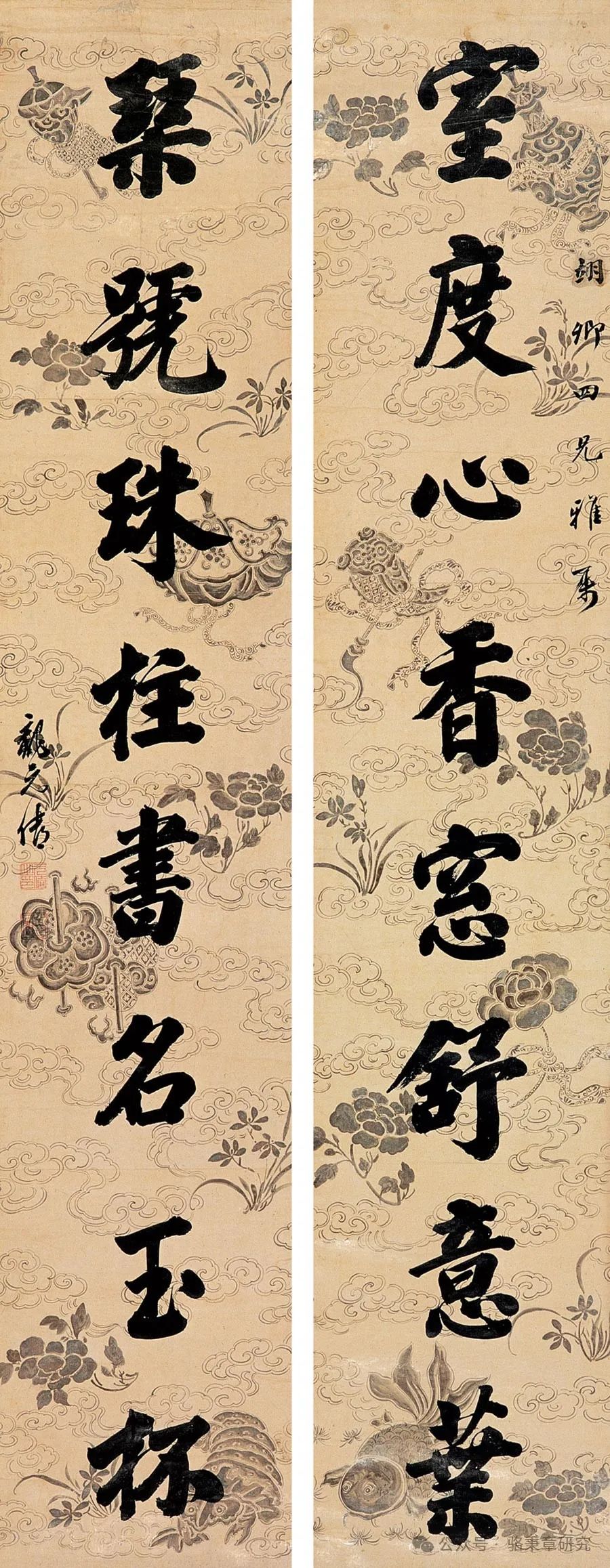

龙元僖的对联

道光十五年进士:罗惇衍

【简介】罗惇衍(1814~1874),字星斋,号椒生、兆蕃、集义轩。顺德大良人。道光十五年至二十三年,均是翰林院编修,其间提督四川学政,出任四川乡试副考官、山东乡试正考官;道光二十六年,为安徽学政;道光二十九年,补授通政使司通政使;咸丰元年,为福建恩科乡试正考官;咸丰二年,任都察院左副都御史、署吏部右侍郎、顺天乡试正考官;咸丰三年,官刑部左侍郎,兼管吏部;咸丰四年,为经筵讲官左侍郎兼掌库实录馆副总裁、户部侍郎、左都御史、侍讲;咸丰十一年,任都察院左都御史;同治元年,任户部尚书;同治二年,兼署左都御史;同治四年,兼管三库,署翰林院掌院学士;同治六年,兼署工部尚书;同十三年病逝,朝廷赐谥“文恪”,赠光禄大夫。《近世人物志》《清史稿》《清史列传》《清代粤人传》均有传。

【评说】罗惇衍21岁就高中进士,可谓少年得志,道光十七年,道光帝曾有这样的谕旨:“本日召见新放四川学政罗惇衍。人品学问。均属去得。惟年纪过轻。恐于一切事宜。未能周悉老到。”20多岁皇帝就放他出京主理科举大典,可见他甚得赏识。他的书法,亦多入馆藏。他曾保举林则徐至广西剿办太平天国起义,岂料林则徐病死途中。太平天国运动期间,军机处对他的建议十分赏识,委托他主持京城防务。英法联军攻陷广州时,他得骆秉章等举荐,奉旨与龙元僖、苏廷魁出任督办广东团练大臣,在顺德大良开办广东团练总局,后又设营花县。同治年间,陕西巡抚刘蓉(原是骆秉章带去四川的得力助手)被弹劾。罗惇衍受命偕协办大学士瑞常赴陕查勘,惇衍等为疏辩,仅以微过议处,刘蓉得以革职留任。捻军击毙清军悍将蒙古亲王僧格林沁后,驰骋数省,罗惇衍又保举李鸿章、左宗棠承担“戡乱”重任,致使捻军遭遇克星,接连受挫,终至失败。虽然说骆秉章年龄比罗惇衍大了二十岁有多,但两人堪称密友。在骆秉章在京最灰暗的日子,即道光二十三年因银库案被革职、罚赔的时候,骆秉章从奉天还京,就是住到了北京城内的杨玉胡同罗惇衍的家中,这种时期,能收留他的人,绝对是肝胆相照的挚友。我看过罗惇衍的《集义轩咏史诗钞》六十卷,后人收录的《罗文恪公遗集》与其子为他编著的《椒生府君年谱》,也看过《广东文征》收录的他的奏疏,有《请崇俭禁奢疏》、《请法祖以端本善俗疏》、《请派大员专剿粤西土匪》、《请饬廷臣修省以回天娈附请停止冬至庆贺疏》、《请禁官绅兵役苛索商贩疏》、《法祖爱民疏》。《请奖廉惩贪以励臣工疏》、《请饬该督委大员剿灭广东股匪疏》、《请饬统兵大员联络乡团疏》等,其中《请奖廉惩贪以励臣工疏》极赞骆秉章的品行,有“臣所知者,四川总督骆秉章,自为御史,盘查银库,独能丝毫不染,宣宗成皇帝于其革职后,特授为詹事府左庶子,以奖其廉。后历任湖南北各省,清节愈励,吏民敬畏,有天下第一清官之颂”之句。两人自己不是少通信的,可惜骆秉章不是一心想做圣人的曾国藩,没有一个为他做宣传的班子,以致他什么都没留下。

罗惇衍题匾

道光十五年进士:邱建猷

【简介】邱建猷(1808~1864),字尔嘉,号迪甫。大埔县平砂人。中进士后入翰林院庶常馆为庶吉士,道光十六年庶吉士学习期满授翰林院检讨,十九年充国史馆协修官,二十三年任山西道御史,授江苏松江府知府,因父亲去世未到任。道光二十七年任江西赣州知府,不久调任南康知府,二十九年九江府知府,咸丰二年调署饶州知州,复任南康知府。咸丰三年以母老告养回籍。

【评说】丘建猷在江西任职期间,正是太平军横扫大江南北之时,清王朝已摇摇欲坠。他选择弃官回乡,也许正是这个原因。回乡后,他先后在海阳、龙湖、澄海、景韩、韩山等书院掌教。邱建猷在翰林院期间,与骆秉章共事两年,未知交往的情况。

道光十六年进士:梁同新

【简介】梁同新(1800~1860),初名纶机,字应辰、小亭,号矩亭。番禺黄埔人,居广州城西下九甫。他庶吉士期满后留翰林院,任编修至道光二十九年,期间在道光二十六年提督湖北学政,道光三十年,补山东道监察御史,咸丰二年,以礼科给事中出任为陕甘乡试副考官,咸丰四年,任通政使司参议,内阁侍读学士,咸丰七年通政使司副使,同年出任顺天府府尹,咸丰八年,奉命于通州设立粮台,为科尔沁亲王僧格林沁军营筹办需饷,同年监临顺天乡试。《清代名人传略》有传。

【评说】梁同新出身于富商之家,是广州十三行天宝行行商梁经国季子。咸丰八年八月他监临顺天乡试时,提调官蒋达以“闱中供给阙少”,斥责属吏,同新宽大,不苛小节,两人意见不同,蒋达负气出闱,揭同新袒护下属,皇上下旨夺蒋达的职,梁同新亦被撤任,以四品京堂候补。梁同新自始至终不分辩半句,人们咸叹其为“长者”。梁家一脉,才人辈出,我看过他们的多部著作,其元孙梁嘉彬所作的《广东十三行考》对广东的商业史研究意义尤其重大。我未能考证出他与骆秉章的交情,但他的儿子梁肇庆煌,与骆秉章倒是有交往的,容后再述。

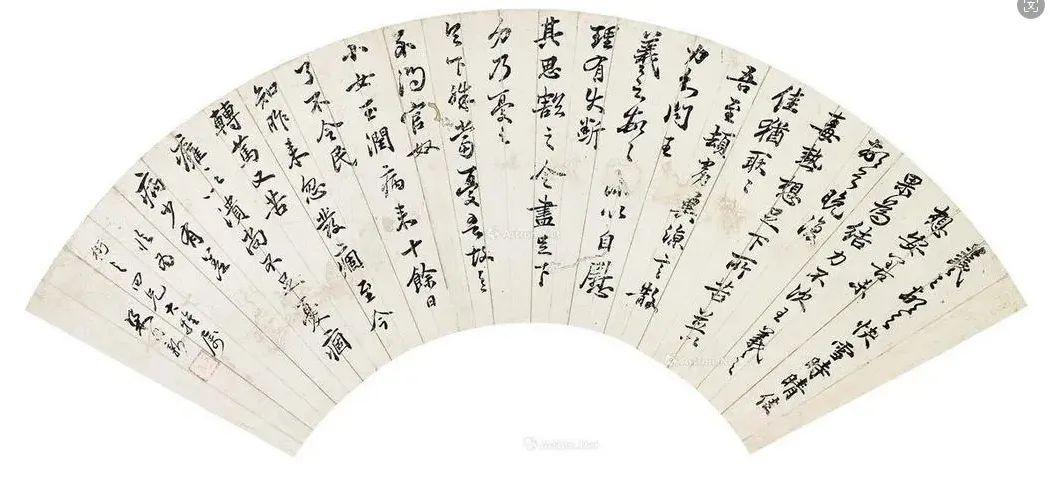

梁同新扇画书法

道光十六年进士:江绍仪

【简介】江绍仪(1801~1841),字德隅,号党生。河源人,居上城仁寿里。道光十七年庶吉士学习期满后离开翰林院,分发到刑部任主事。

【评说】据河源文史介绍,江绍仪出身寒门,方志有传,记他在京做官时常常以未能迎养父母为憾,在道光二十一年在京听到父亲在家乡去世的消息后,悲痛欲绝,旋即大病去世,死前还高吟一联曰:“夜来肺腑清于水,疑嚼梅花带雪吞” ,死时年仅40岁,可知他是一个重情之人。他还留下了一首长诗《哭彭桐城凤仪先生》,写岭南进士的彭凤仪一个不幸的遭遇,尤其让人伤怀。他与骆秉章同在翰林院一年,未知两人交往情况。

江绍仪

附贡生:黎梦麒

【简介】黎梦麒,字履仁。生卒不详。电白人。道光十年至十三年,翰林院待诏。

【评说】黎梦麒不是科班出身,而是捐资为官。翰林院待诏是从九品文官,待诏就是掌管缮写、校勘之事,算是个小秘书。黎梦麒在京任职多年。其它情况不详。

补充说明一下:

翰林院官员名额

据《光绪会典》卷70的记载,有掌院学士,满、汉各1人。还有侍读学士、侍讲学士、侍读、侍讲,都是满2人,汉3人。修撰、编修、检讨均无定额。以下尚有待诏,满、汉各2人。笔帖式,满籍40人,汉军4人。典薄,满、汉各1人。孔目,满、汉各1人。五经博士27人。堂供事4人,供事14人。总员额为119人。这些官员的任用资格是:掌院学士由大学士、尚书、侍郎内简选。侍读学士、侍讲学士、侍读、侍讲等官,由各衙门应升之郎中等官文义优通者选任。修撰以“三鼎甲”(殿试前三名)中状元补授,编修以榜眼、探花补授。检讨则以“三甲”进士散馆补授。翰林院官员授职后,每隔几年再进行考试,称为“大考”。考后按成绩分为四等,一等特加重用,二等升阶;三、四等分别予以处分。

起居注馆

起居注馆,是记录皇帝言行,编纂起居注的机构。顺治十二年(公元1655年)谕:“朕惟自古帝王,勤学图治,必举经筵日讲,以资启沃”①。选满、汉臣8人,以原官衔充日讲官,每日为皇帝讲解经书,并规定每年二、八月春秋二季举行“经筵”之后,按日举行日讲。康熙七年(公元1668年),遴选儒臣,簪笔左右,记皇帝一言一动,“书之册简,以垂永久”。八年又选择满、汉词臣数人“备顾问记起居”。九年始设起居注馆,满汉记注官均以日讲官兼。日讲起居注官满10人、汉12人,除翰林院掌院学士、詹事府詹事照例兼充外,余由翰林院侍读学士以下、詹事府少詹事以下简充,掌记注之事。记注体例,是将谕旨、题奏、官员引见、除授等依次记载。编纂记注每月分为2册,每年计24册,先成草本,由总办记注官逐条查核增改,送掌院学士阅定,记明年月及记注官名,册中用翰林院印盖齐缝,然后封存铁柜。

再补充一下翰林院内广东籍官员的官品:

日讲起注官(以士侍讲学士充任)罗文俊,南海进士(从四品);

日讲起居注官(以詹事府右春坊右中允充任)龙元任,顺德进士(正六品);

翰林院修撰林召棠,吴川状元(从六品);

翰林院编修骆秉章,花县进士(正七品);

翰林院编修桂文耀,南海进士(正七品);

翰林院编修黄仲容,嘉应进士(正七品);

翰林院编修罗传球,顺德进士(正七品);

翰林院编修蔡锦泉,顺德进士(正七品);

翰林院编修司徒煦,开平进士(正七品);

翰林院编修孔继勋,南海进士(正七品);

翰林院编修罗惇衍,顺德进士(正七品);

翰林院检讨邱建猷,大埔进士(正七品);

翰林院编修龙元僖,顺德进士(正七品);

翰林院额外待诏黎梦麒,电白附贡(从九品);

翰林院庶吉士梁同新,番禺进士(未有品,七品之俸);

翰林院庶吉士江绍仪,河源进士(未有品,七品之俸)。

发表评论