我与我书架上的“神”相识时仅12岁,至今她也未尝属于我。

儿时家中没什么藏书,父母虽从未明确阻止我读,却也不关心我日常读物的挑选,因此难以理解小时候的我对许多书的诉求。加上自己生性内向,自从能够独立读书,我就深信在读之书足以令他人窥破自己的心境,宣布自己的书单等同于彻底地袒露内心。常对友人笑谈,自己的书都是“偷读”来的。正是那些隐秘的、发现未知天地而欢欣雀跃的心境,从年幼时起就贯穿了我的整个阅读生涯。

对外部世界的认知有多半来源于童蒙时期开始的读书,相对自由但充满未知的探索过程,奠定了我认识《昭明文选》的基调。

图片来自孔网

初中时期,校园中有座样式典雅的图书馆,坐北面南,是清水墙体、毛石墙基的两座黛瓦小楼的其中一座,原作为山东高等学堂的外籍教习宿舍而建,也曾是王尽美和邓恩铭从事社会主义青年团山东省地方团的地方。也许这里合该成为思想自由生长的一方沃土,读书的热情能从土壤里源源不断生长出来,钻进年少人的双眼和心田。

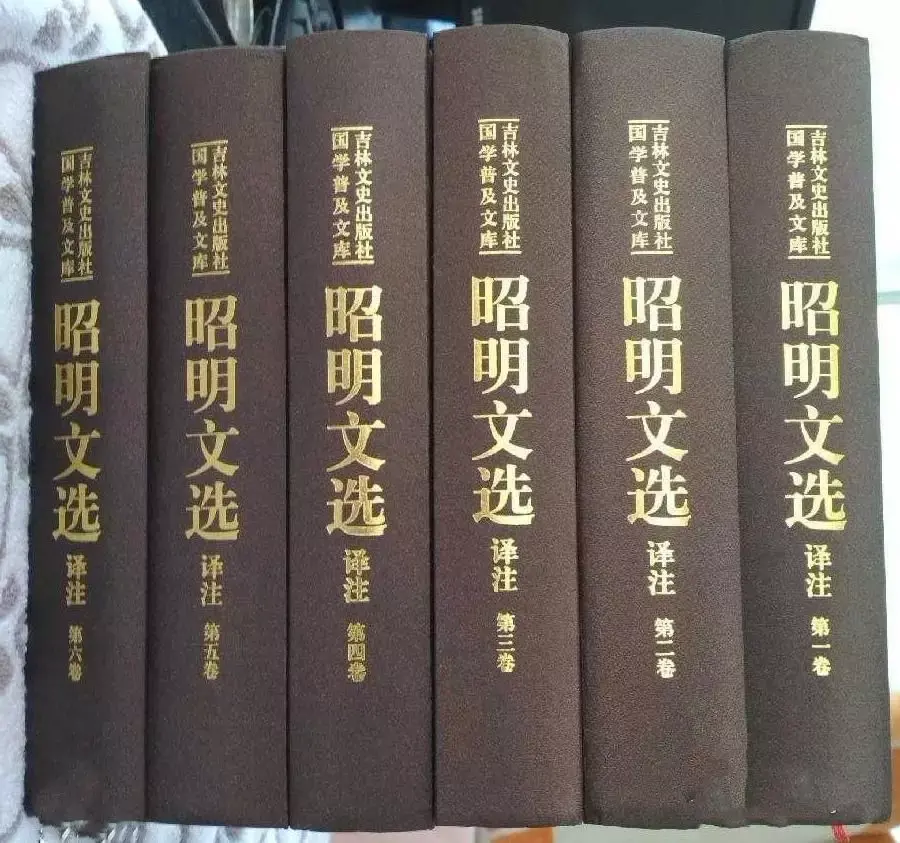

这座神秘的小楼连同檐下的阴影,恍如一个图腾,无论在晴日还是雨天里,都定格在那里,向我吹拂着黑甜的香气,撩人魂魄。我与最好的友人分享了一窥小楼究竟的愿望,一拍即合,于是某个午休时间跟家长打个幌子,犹如洞穴探秘,两个人牵着手,在管理员老师那里签字报备—— 一切都顺利得惊人。青砖小楼的空气里都散发着纸张温暖而微酸的气息,我们往最深处的架子钻。文史类内向的性格正契合了它们低调的位置,年轻的眼睛好奇地扫视着栉比的书脊,忽然被一套书吸走了目光:砖红色硬壳精装,六本并排列着,大气、庄重而典雅,蒙着浅浅一层粉尘质地的阳光—— 那是我初见《昭明文选》。

图片来自孔网

正是豆蔻花哨年纪,看一切美都会心生欢喜,怎能抵抗得住诗赋镂金错彩的诱惑?况且《昭明文选》是那时除了缥缈如传说的“四库全书”外,我所知规模最大的“皇皇巨著”,在当时的眼中,它与《全唐诗》《全宋词》一般,几乎囊括了一个时代的文学经典。

我们贪婪如饥饿的小兽,在体育课前把书藏到树丛,等到自由活动的时候就躲在连廊阴影的长凳上,享受半刻的含英咀华。这种疑似逃课的行为总归让人心虚,因此有回在走廊里,两位20岁上下的年轻老师路过,不知怎么盯上了我们,抑或是我们手中的书,偏转了路线迎面走来,我们避之不及,只好把手中的劳什子夹在胳膊底下,硬着头皮问好。

“你们好。在读什么?”其中一位戴着无框眼镜、面容柔和的老师向我微笑。遮掩不过,我只好嗫嚅着捧上手中的书让她看书名。给别人展示自己在读的书,像是对内心的一次剖白,我羞涩而忐忑地看着她们的反应。她们似乎迅速交换了一个讶异的眼神。

“好难得啊,”她温柔的声音里掩饰不住惊奇,随后略羞涩地笑出来,看向她的同伴,说,“我们在大学里都没读完呢。”待我从羞赧中反应过来,她们已经说笑着走开,留给我一个鼓励的眼神。她的声音在我脑中百转千回,更生出一种隐秘的激动的共情,原来我在读的书也是殿堂一样的高等学府里在读的,仿佛是一架桥梁,将幼稚的自我与高不可攀的象牙塔联系起来。不知这些旷奥的辞藻在他们眼中,与我的理解有多少不同。于是开始懊恼没有大大方方地请教关于这书的细节,自然也更对专业而系统的文学教育增添了数倍的憧憬。

图片来自孔网

现在看来,作为一个缺乏传统蒙学教育的现代孩子,越过经史的思想基础去读一部文学总集,看似诗意盎然,其实谈何容易!毕竟课业繁重,又没有阅读文言的超凡目力,往往30天借书期限到了,也啃不完其中一篇两篇。阅读《昭明文选》的过程,除了较为浅显的“古诗十九首”等篇章,大部分都是相当痛苦而艰难的。好在吉林文史出版社的这一版注释详尽清晰,翻译更是流畅而优美,结合原文再读便有四两拨千斤的感觉。

作为调剂,每次归还《昭明文选》后,不能接着续借的时段,就间或借本小说、现代散文、古诗词方面的书来读,尽管初中平时课业较满,加上开放时间有限,但好在师生不多,我们特意挤出的、忙里偷闲的工夫就足以自由无碍地穿梭于书的海洋。现在回想,那时的小楼岂是一个图书馆或图书室,倒像是我们的藏书阁了。这段阅读时光也以《昭明文选》为底色,以上百本杂七杂八的“闲书”为点缀,充盈了少年懵懂的青春。

与《昭明文选》命中注定的偶遇后,从此心上落了这片花瓣,像粘住了一般,百般拂掸不去,从此珍藏一本自己的《昭明文选》的希冀渐渐成为执念,开始经历生命中漫长的求而不得。

初三时专注中考便转去了分校,从此与小楼相隔一方。然而装了这份牵念,平时逛所有的书店,都向文史类最贵的架子上瞧一眼,有一回也曾经在泉城路新华书店与《昭明文选》偶遇,却是广陵书社出版而不是吉林文史的版本,代以深色的布面函套和娇贵的宣纸线装,像是东邻少女摇身一变做了千金郡主,楠木书架和严锁的玻璃门是庭院深深,咫尺之隔已是难以逾越的天长水远,况且经济不独立,囊中羞涩,连店员也不敢惊动,只好像垂涎倩君的裴少俊,徘徊良久,又像是隔墙弹琴的张君瑞,默念过多少句痴话,现在也不记得了。

14岁我拿到身份证,终于可以办理市图书馆的儿童借书卡,在馆里欢欣雀跃半天,也遍寻不得她的踪影;15岁离开初中,升入高中,领到借书证的第一周又找遍了校图书馆,仍不见那套《昭明文选》,虽则也有不少意外的收获,毕竟心愿未了。

再后来,家里装了电脑,联了网,又一扇大门轰然打开。我在网上翻找到了李善注本的《昭明文选》电子版,虽然是纯文言,阅读吃力,又因为排版问题,正文和笺注字体相同,完全是混杂不分的样式,却也聊胜于无,慰我良多。我一一下载下来,央求父亲用办公室的打印机,打印了最心仪的几篇,A4纸累积了几十页,折叠都舍不得,放在书包夹层里随身携带。每当阅读时用铅笔画线区分开正文和注解,读不通顺的就多读几遍,或是存疑留到后面解决。这种逐字爬梳的缓慢阅读需要耗费平时读书的数倍时间和脑力。也正因为这般读法必须打起十二分的精神,高中课堂的间歇读不了几行字,还容易断了意脉,因此大多留在深夜偷看,浑然不知星移漏转,半篇读下来已是万籁俱寂的凌晨,不仅悟到了金圣叹“雪夜闭门读禁书”的欢愉,更时不时体会到卢梭“太阳给早起的人们加冕”的乐趣。

图片来自孔网

缺少白话注释和译文的电子版《昭明文选》填补了未能读完的缺憾,虽然古人所谓的“文选烂,秀才半”里,我“烂”与“半”都做不到,却也暗自欣慰通读了《昭明文选》中的陆海潘江,一窥南朝作品的华丽翰藻。不久备战高考,一向恋家的我执着地要离开温柔的故土,向北京、上海出发,在新闻里,那里的城市图书馆巍峨而丰裕,其中必定有这套《昭明文选》在等我。

18岁,拿到大学录取通知书的我终于夙愿得偿,南下上海,拿的行李有重重的两箱,其中一半是字纸。我也终于与吉林文史版的《昭明文选》在大学图书馆重逢。它依然在静谧宽敞的古代文学区,蒙着半层阳光半层薄尘。我用手背抚着内页泛黄的纸张感慨不已。

再后来,网店里也终于能找到它,然而我依旧没买下来。倒不是因为这版书问世十年,当年的初版初印在藏书家手中价格已令人咋舌,而是客寓异乡的自己终于不得不面对几乎所有爱书人的懊恼—— 多年来的其他珍存已经盘踞了太多空间,把本来堪堪适宜容身的学校宿舍堆得足够饱满充实,况且视野随着年龄扩张,胃口也多元化起来,迫切渴望的书单越列越长,终于跟现实的空间资源针锋相对—— 就算是夜夜拥书而睡、日日身困书城,当年白月光一样的吉林文史版《昭明文选》,作为硬壳精装的六本十六开厚册已算是庞然大物,此时买入不仅搬挪不便,平时安放也大有问题。现实版的“近乡情更怯”竟然在自己身上验证不爽。

于是至今,一套《昭明文选》虽则从未作为实体的资产属于我,但大半的内容已然深深渗透进我的生命,我在未占有它的日子里却生生啃下了这大部头,反而再也丢失不掉、毁灭不了,“以胶投漆中,谁能别离此?”更像是一路以来的牵引的象征,神明一样类似于信念的存在,眼底心间的桃源,挈领我不断追逐的精神之光。

本文来自中图网书友投稿,已入选《书虫》一书

即将上市

欢迎投稿,来稿有奖并有机会参与出版

具体细则可在后台发送“投稿”获取

发表评论