古代时期,由于道路交通的不畅,世界各文明一定程度上处于孤立分散状态。各个文明对其他文明及整个世界不善了解,因此各个文明均将自身视为世界的中心,其对世界的认识一定程度上仅局限于自身及周边国家区域。也就是说,古代社会并不存在以世界整体为对象的世界认识,更没有以世界认识为基础的区域与国别研究。但自16世纪地理大发现和18世纪工业革命后,世界各地的联系愈发密切,人类社会渐趋走向一体。这使各文明及各民族得以冲破原有地理知识的束缚,开始认识到广域世界的存在,进而从广域世界的范围内重新审慎而定位自己,亦便有了基于世界整体的地域研究。

而日本的情况亦大同小异。古代时期,日本时而躬戴中国为“天下”之中心,时而又意欲以其自身取“中国”之位而代之。但自17、18世纪后,伴随西洋地理知识的摄入,日本人方才认识到,东亚并非“天下中心”,中国、日本亦仅是世界一隅。这极大地刺激了日本人探索外部世界的求知欲望。与此同时,西洋坚船利炮的迫近又使日本人不得不全力研究欧美世情,以图找寻拯救民族和国家于危亡之境的济世方策。日本近现代地域研究正是在这一激荡的历史时代破茧而出。它在取得一系列丰硕学术成果的同时,亦反映了日本近现代社会思潮发展的基本特征。更进一步而言,日本人的地域研究恰是从更深角度把握日本人近现代思想文化发展的钥匙。

而为了解日本的地域研究发展史,便不得不提及日本著名国际政治学者浦野起央的著作《日本国际认识 地域研究250年》,该书堪称汇总日本地域研究成果的“百科全书”。浦野先生生于1933年,政治学博士,历任日本大学法学部教授,北京大学客座教授,日本和平学会理事。主要研究方向包括国际政治理论、第三世界国际关系,其著作有《南海诸岛冲突史》(1998年)、《日中韩之间的历史认识》(2002)、《20世纪世界冲突之间的历史认识》(2000)、《人类国际社会论》(2003)等。目前,他的三本著作:《国际关系理论导论》、《21世纪亚洲的选择》、《南海诸岛国际纷争史》已翻译至中国。

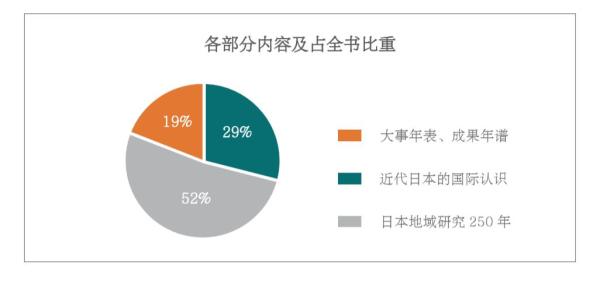

《日本国际认识 地域研究250年》一书是目前市面可见的唯一一本对日本百年来“地域研究”史的兴起、发展历程进行全面概述并对各个时期的研究成果进行重点梳理的专著。全书共分3部分。第1部分是“近代日本的国际认识”,主要叙述自19世纪末到20世纪初日本主要思想家对国际秩序的认识。第2部分是“日本地域研究250年的发展过程”,主要阐述自18世纪以来的250年间日本政界、学界和社会界的“地域研究”发展历程。第3部分是大事年表、成果年谱,分别列出“国际、政治”、“社会、产业”、“往来、调查、研究”、“刊行物”4个并行表格,归纳了伴随社会经济的发展,日本地域研究的内容和成果。各部分在书中的权重如下图所示:

具体而言,第1部分着力概述近代日本人的国际认识,主要内容为18-19世纪时期日本人对西方地理、万国公法等知识的摄取。此中可见日本人不断摆脱华夷思想的桎梏,真正认识到世界万国存在的过程。日本人试图利用西方的知识思想,实现日本国家的独立富强。同时,日本更是试图以此加入西方列强为主导的“文明国”阵营,进而“确保”在对朝鲜乃至“满蒙”的殖民权益。可以说,实现国家独立、确保殖民权益是日本近代地域研究发起的“初心”所在。这正是作者要将“国际认识”冠之于“地域研究”部分之前的用意。

第2部分进入对日本地域研究的阐述,作者将日本地域研究发展史分为五个时期,依次为19世纪-20世纪初、20世纪10-20年代、20世纪30-40年代、20世纪50-70年代、20世纪80年代后。实际上,如果仔细分析即可得知,这五个时期恰是近现代日本人社会思想演变的五个阶段。

19世纪-20世纪初,西方人的东渐促进了日本人对世界整体的关注,而西方列强的“叩关”亦加剧了日本人的民族危亡意识。缘此,日本人在广泛关注外国世情的同时,尤为侧重对周边地域形势的研究。这一时期涌现出诸多介绍周边形势的研究论著,如介绍沙俄侵略库页岛形势的《北门急务》等。同时,日本人亦着眼于扩张殖民势力,着手开始对东亚大陆和海洋地理进行研究,日本陆海军是此一活动的急先锋,如陆军将领福岛安正对西伯利亚的调查,海军将领柳樽悦对北洋、南洋水陆环境的研究等。可以说,挽救国家危亡与谋求扩张殖民的双重志向为日本地域研究种下了“国策学”的基因。

20世纪10-20年代,日本终于在日俄战争中取胜,得以跻身世界列强队伍。伴随对外殖民活动的扩大,日本人亦开始实施对殖民体制和政策的综合研究。这一时期,竹越与三郎的《比较殖民制度》等一大批研究殖民体制的著述问世,而1906年成立的“南满洲铁道株式会社”(“满铁”)更是成为战前日本进行殖民政策研究的重要机构。日俄战争亦刺激了日本“大亚细亚”主义的崛起,进而催生“东洋学”的问世。其中尤属学者白鸟库吉受“满铁”之托而对朝鲜、“满蒙”、中亚历史的研究,“东亚同文会”亦推出了系统考察中国社会经济的论著——《支那经济全书》。可以说,上述对中国、东亚、东南亚的研究为近代日本殖民体制的构筑奠定了理论基础。

20世纪30-40年代,伴随侵华战争不断走向深入,日本强化了对中国政治、经济和社会等多方面的研究,其中涉及工农业经济、社会制度,农村农民家庭等细化领域、同时亦加强了对蒙古、新疆、华侨等地缘延伸区域的考察。随着日本的扩张步伐渐趋延伸至南洋岛屿和“大东亚共荣圈”的出炉,日本人亦开始加强对东南亚、印度等地的初步研究。

20世纪50-70年代,日本终于在二战中战败投降,于此日本放弃殖民扩张,转而全力促进国内经济的恢复。这一时期,涌现出一系列对新中国、朝韩、印度、东南亚、中东、非洲等地域的研究成果。学界亦开始出现以地名命名的专门研究所,如“亚洲经济研究所”、“京都大学东南亚研究中心”等。在国内反省战争罪行的左翼思潮的影响下,学界着重以“殖民主义检讨”为方针,开展对曾遭受日本侵略的中、韩等国民族解放运动的研究,这其中包括诸多重要论题,如毛泽东思想、新中国建设、文革运动、金日成体制等。60年代左右,伴随亚非拉民族解放运动的勃兴,日本人亦开始对“第三世界”国家的考察。在以第三世界研究视角出发,对中东、非洲各国民族解放运动研究的过程中,涌现出武藤一羊的“民众连带”论和石田雄的“去文化中心”论。前者认为地域研究应从发达的“中心”区域转向周边,从“中枢”的城市转向农村,这一思想成为日本“第三世界”研究的原点;后者则要求摒弃对“文化中心”的执著,更加注重对“周边”视角的把握,以图增进对第三世界的理解。

20世纪80年代以后,伴随国内经济的腾飞,日本外交日益强化实现“政治大国”的目标。学界亦摸索突破原有狭义的地域分割,进而从全球的整体角度出发进行地域研究,如高谷好一提出,地域研究要以“世界单位”为尺度,进而在世界范围内思考日本的“世界角色”。北川隆吉亦在《现代世界的地域社会》中点明,实施地域研究要以日本地域社会的“国际化”为目的,要在世界的范围中进一步思考日本国家的前途。同时,学界还提倡突破旧有学科(主要为历史学)的束缚,广泛利用多学科、多领域的知识进行地域研究。这一思维以1987年东京外国语大学主办的“地域研究与社会诸科学”论坛为发端。在这次论坛会上,与会嘉宾提出应集合社会科学、人文科学的知识,突破民族文化、“国民国家”的框架,从广域地域和文化多层构造中着手进行研究。嘉宾认为,这一新型的研究范式将为日本开拓国家发展的新平台。

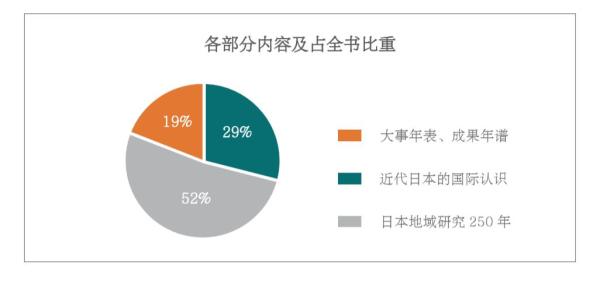

综上所述,自近代以来,日本的地域研究大体经历了五个阶段。每个阶段亦有不同的关注重点。具体如下图所示:

实际上,日本的地域研究反映了不同时期日本国策的指向,可谓日本对外施策的“晴雨表”。而其原因正如前文所言,日本的地域研究自始发起即以服务国家利益为志向。这使学界研究得到了日本官方的积极支持。同时,学界亦着眼于不同时期的时代潮流,着力于解决特定的时代课题,提出先见的命题主张,这使地域研究的成果在一定程度上影响进而引领了政府施策。日本的地域研究亦并非拘泥于就事论事,而是始终不放松对事物发展的基础性研究。可以说,日本的地域研究既着眼时代,亦超越时代。既是解决时代问题的善巧方策,亦为推动学术发展、思想进步的卓越典著。

不同时期,日本地域研究的重点命题亦多有变动,有时放眼于亚洲甚至世界,有时专心于东亚一隅,有时注目于“文明”的西方阵营,有时亦潜心于“草根”的第三世界。这背后反映的是日本人对世界的认知,亦是对日本在世界中所处地位的认知。到底是“世界的日本”还是“东亚的日本”?到底是“西方的日本”还是“亚洲的日本”?这种认知的张力是激励日本地域研究发展的不变动力。也就是说,日本人不断发现并研究世界的过程亦是日本人不断从世界中发现并重新定位自己的过程。

进一步而言,日本人的“地域研究”实际是对日本人“心境中所现”地域的研究。如同一位画师在绘画时,其实是将实人影像重构于自己脑中进而绘于纸上。画中人并非实人,而仅是画师人为思考的结果,也就是说,画中人某种意义上是画师心境的再现。而日本的地域研究实际亦是不同时期日本人心境的再现。这或许可以回溯到一个古老的佛教公案,《坛经》有云:“时有风吹幡动。一僧曰风动,一僧曰幡动。议论不已。惠能进曰:‘非风动,非幡动,仁者心动。”无论任何时候,世界均是客观存在的,但日本地域研究中所反映的日本人“心中的世界”却始终是日本人主观“构建”的结果,即“心动”之果。

(作者:徐传博,北京大学区域与国别研究院博士后,本文首发于北京大学“燕南66战略务虚”。)

发表评论