黄卫平 吴华成衢州市实验学校教育集团锦溪校区衢州市实验学校教育集团锦溪校区党总支

摘 要:衢州市实验学校教育集团锦溪校区在减轻学生作业负担方面进行了多年的探索与实践,初步形成了“1+1”作业设计模式,即自编校本书面作业加开发校本实践性作业。通过理顺分工流程、理清分层要求、厘清学科本质,建立编写机制、坚持素养导向、彰显学科特色,自编校本作业。通过建构课程体系、活化作业形式、关注评价设计,体现作业的适标性、趣味性、过程性,开发实践性作业。关键词:作业设计;“双减”政策;校本书面作业;校本实践性作业作者简介:黄卫平,衢州市实验学校教育集团锦溪校区,高级教师,衢州市学科带头人,主要研究方向为初中历史与社会、道德与法治教学;;吴华成,衢州市实验学校教育集团锦溪校区党总支书记、校长,高级教师,衢州市名师,衢州市学科带头人,主要研究方向为初中科学教学、中小学管理。.参考文献引用格式:[1]黄卫平,吴华成.“1+1”作业设计模式的实践探索[J].江苏教育研究,2022,(Z2):39-42.

如何提升作业设计质量、减轻学生作业负担,成为“双减”背景下学校必须直面的问题和挑战。近些年来,衢州市实验学校教育集团锦溪校区秉承“轻负高质”的教学理念,在行政团队的引领和推动下,学生的作业负担明显减轻,教学质量稳步提升,初步形成了“1+1”作业设计模式。第一个“1”是自编校本书面作业,第二个“1”是开发校本实践性作业。以下就学校作业设计的改革实践做一总结,同时反思其中存在的不足,以期不断优化,发挥学校在“双减”中的主阵地作用。

一、依托“两组”教研,自编校本书面作业

学校充分调动备课组、教研组“两组”的力量,自编符合本校学生特点和认知水平的校本化书面作业,做好第一个“1”。作业是教师课堂教学活动的组成部分。科学合理的作业设计能帮助学生巩固知识,反馈教师教学效果;也有利于学生独立思考、创新能力的培养,助力学科核心素养的落地。要切实减轻学生的作业负担,首先需要更新全体教师的观念。学校管理层抓住每一次教师大会契机,强调正确的作业观、育人观,使全体教师认识到只有通过自编校本作业优化作业设计,摒弃“题海战术”,才是减轻学生作业负担的必由之路,才能真正实现轻负高质。2016年学校出台了“自编校本作业——《课时跟踪》”的改革举措,有效推动各科自编校本作业改革的落地。

(一)理顺分工流程,建立编写机制

学校建立“校长→教学管理处→教研组→备课组→教师”的垂直管理机制。以备课组和教研组活动为载体,理顺作业编写的分工与流程。从2016年暑假开始,首先由学校统筹协调、明确分工,要求各科教师进行校本作业的初稿编写。接着,在开学前的例行校本培训活动中,以备课组为单位,参照“团队列名法”研讨模式逐个发言、集体研讨、逐课检查,共同商定作业的修改。然后,教研组组织三个年级备课组交叉审稿,并进行二次修改。最后,由教学管理处组织专家审稿。经此一系列的编改流程,一套自编校本书面作业——《课时跟踪》面世,它包括了语文、数学、英语、科学、历史与社会等五门学科共30册作业。其中,数学、科学共12册已正式出版,有效促进了校本作业设计质量与教师作业设计水平的“双提升”。

(二)理解分层要求,坚持素养导向

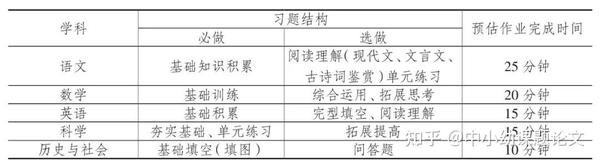

学校要求教师在设计作业时要基于学生立场,加强作业与学习内容、生活经验的联系,考虑不同层次学力水平,设计不同梯度的分层作业(见表1)。表1 梯度分层作业

从表1可以看出,学校编写的校本作业体现了明显的分层要求,不同的习题结构梯度分明,适应了不同层次学生发展需要。在实际使用过程中要求教师结合自己的教学进度与学生学习水平等实际情况弹性布置“必做”+“选做”的作业。从作业内容看,各科作业与课时进度匹配,力争做到“学-教-评”的一体化。习题还侧重生活化真实情境的创设,符合本校学生的认知水平,注重基础知识、思维能力的考查,体现了素养导向。

(三)厘清学科本质,彰显学科特色

不同学科在学科方法、学科思维、学科精神等方面体现不同的学科本质。在作业设计中不同学科的习题也要体现差异性,如语文的阅读作业比重较大,凸显阅读对语文学科素养培养的重要性,学生可以根据自己的阅读能力层次选择不同的阅读篇章,满足个性化的学习需求。再如,历史与社会的地理部分通过填图、绘图、识图等形式设计习题,以“图”为媒,充分培养与考察对学生从地图中获取信息的能力,强化了区域地理的空间感知和空间思维,彰显了鲜明的学科特色。

二、创新作业形式,开发校本实践性作业

校本化的实践性作业以活动为主要形式的作业,包括赏析、制作(绘制)、科学观察、社会调查、表演等动手操作和体验类作业。校本实践性作业着重体现内容的适标性、形式的趣味性、评价的过程性。

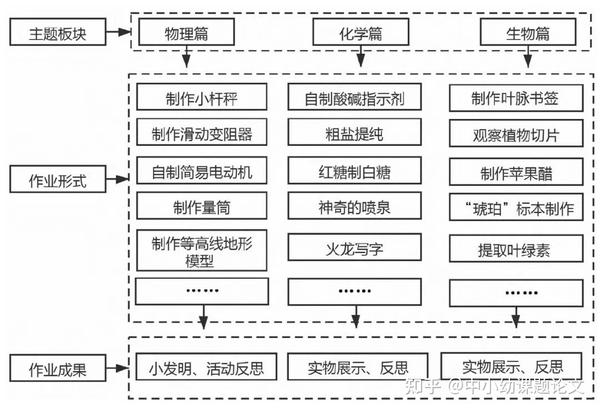

(一)建构课程体系,体现适标性

美国教育学家约翰·杜威提出了基于实验主义的活动性作业形式,把活动作业看成课程的重要组成部分。但零散的、碎片化的实践性作业聚焦性不足,不利于学生的知识建构和进阶学习。因而,开发体系化的实践性作业成为必然选择。课标是教师教学的方向,它为实践性课程体系建设提供方向指引,所以,实践性作业设计要与课标相匹配,体现适标性。以下为科学学科的实践性作业的框架体系(如图1)。

图1 科学实践性作业框架

(二)活化作业形式,突出趣味性

兴趣是动力的源泉,趣味性是吸引学生积极、主动参与教学活动的引子。为贯彻“双减”政策,学校依托教材单元目标,基于学情,突出趣味性,设计能够激发学生兴趣和探究欲望的实践性作业,让学生乐于学、在做中学。如学校开发的趣味实验课程中,有“红糖制白糖”“制作咸鸭蛋”等生活实践类作业,有“自制简易电动机”“制作浮力秤”等小发明类作业,也有“指纹检查”“观察植物切片”等观察类作业。灵活多样的作业形式极大激发了学生学习的积极性,富有趣味性的作业不再是负担,而成为学生展示自我、挑战自我的舞台。

发表评论