的确,如今各国青年对政治的热情普遍「冷感」。相比上一辈,这一代的年轻人更关心经济、工作和生活。或是在政府管控下,没有政治参与机会,或是注意力都被娱乐和消费占据。日本的宽松世代青年认为投票不能改变什么,所以政治参与意愿不高,越南青年则没有太多政治参与机会,因此对政治不热衷。美国“公共宗教研究所”(Public Religion Research Institute,简称 PRRI) 2018 年的调查也显示:过去 12 个月内没有参与政治活动的年轻人将近一半(不参与政治活动的老年人不到四成)。

世界范围内越来越多人因看了太多新闻里的负面消息焦虑不已,患上「坏消息疲劳症」,进而回避看新闻。在人人都在发言、信息爆炸的如今,不少人开始要求「不知情权」。Google 则在语音助手里推出了一个「Tell Me Something Good」的功能,专门推送关于好消息的新闻来帮你喘口气。

新闻(尤其是负面消息)的持续生产和迅速传播会引发人们的愤怒、恐惧和挫折感。Knight 基金会和大学与研究型图书馆协会共同发起的大学生新闻消费报告显示,51% 的大学生认为自己无法分辨哪些新闻是重要的,68% 的人认为自己信息过载。

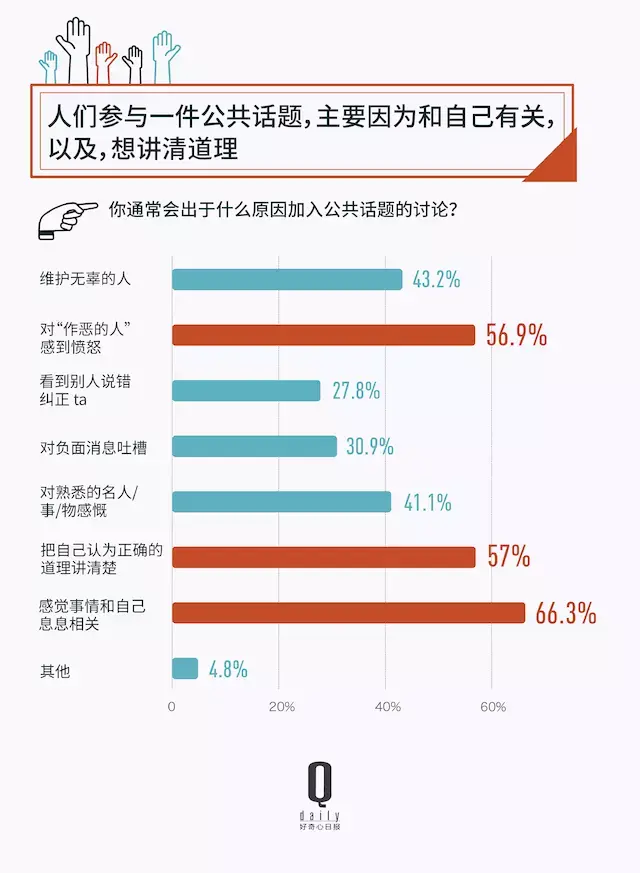

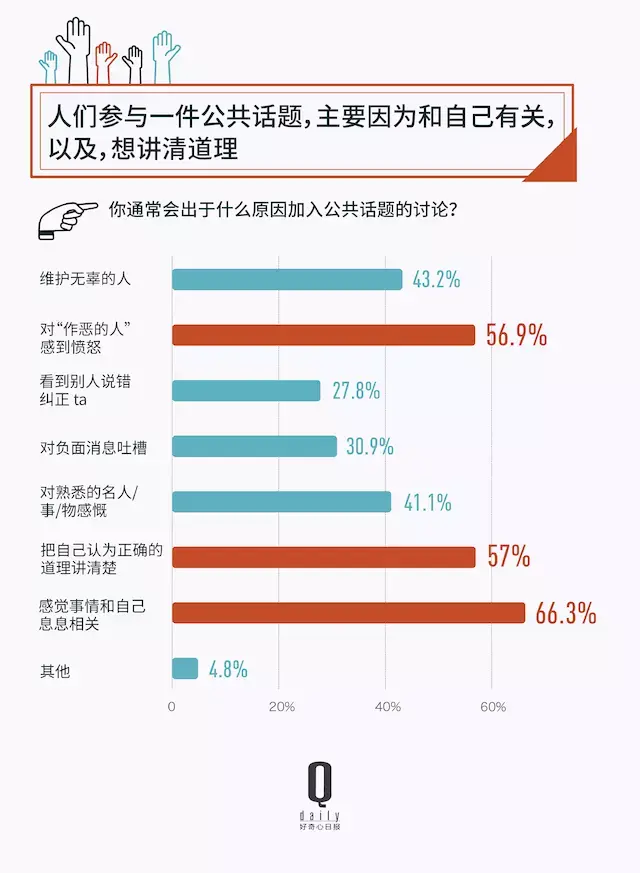

所以,为什么我们还会愿意参与公共话题?从结果看,并不仅仅因为“此事关已”。

「切己」的话题最容易引发人们的讨论,此外,有超过一半的人是出于「对作恶的人的愤怒」而发言的,比起「扬善」,人们更愿意也更擅长「惩恶」。

「坏消息疲劳」的普遍出现,又恰恰说明了人们对公共话题的关注度不仅没有减少,甚至可能已经过高了。 相比起 2016 年流行的「不明真相的吃瓜群众」,在 2018 年更多的出现了「实锤」、「坐等反转」的网络用语。这也意味着,即便依旧是“围观”,吃瓜群众也对新闻事实有了更多的要求,追剧一般希望看到最后被确认的事实出现。

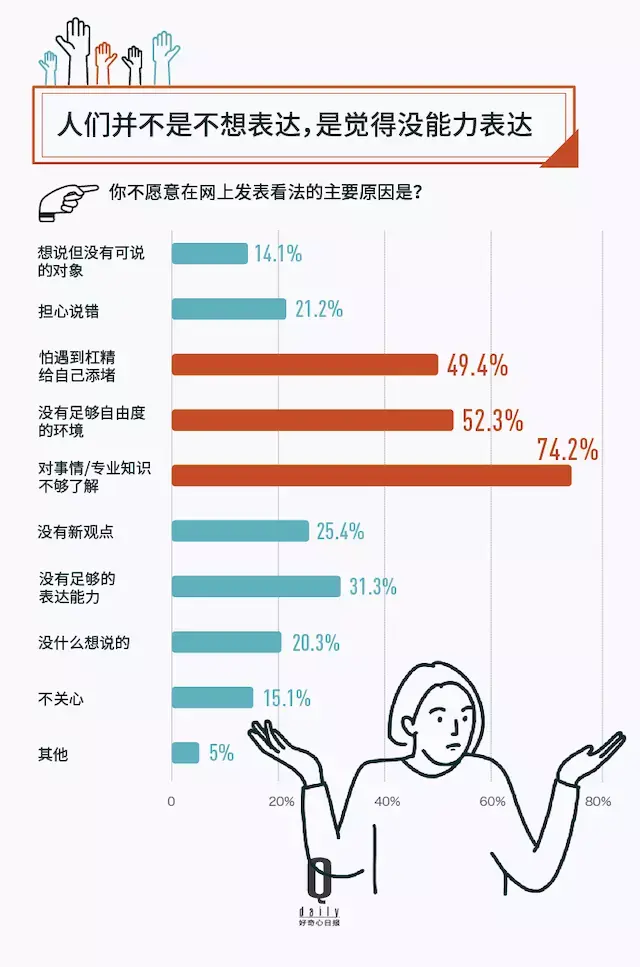

在人人都在发声、假新闻泛滥的社交网络,人们之所以不愿意发表观点的主要原因,在于对「事件/专业知识不够了解」,担心怕被「带节奏」(2018 年「带节奏」的使用次数在微信指数中环比上涨了 365% ),人们对公共事件的态度并没有变得更加淡漠,而是更加谨慎。

在我们的调查中,近四分之三的人不发表看法的主要原因是觉得自己对「事情/专业知识不够了解」。「不关心」和「没什么想说」的人是占比最少的。

此外,虽然「网民是健忘的」的说法深入人心,但在好奇心研究所的一项调查中,一个公共话题失去热度后,从来都没有再去搜索过后续的人,只有 6.3%。绝大多数人都对公共事件保有热情,想知道「后来怎么样了」。只是对事件的记忆容易被新出现的事件覆盖,等到相似的事件发生,人们又会回忆起那些「被忘记」的公共事件。

当一个公共话题失去热度,这事并不就随着娱乐圈八卦填补进来而被忘记,虽然将近7成的人偶然想起才会去搜搜看,但仍有超过三分之一的人对感兴趣的话题都会持续关注,而真正「社交网络上不出现就再也没去搜索过后续」的人,不到十分之一。在参与公共话题时,我们把信任寄托于何处?

2018 年是公共讨论空间急聚压缩的一年。微博出台大 V 对粉丝的全平台禁言政策、网信办针对网络「八大乱象」共关闭各平台 11 万个自媒体、微信公众号两次调整个人注册账号上限(从 5 个到 2 个到 1 个,企业可注册数量从 50 个降至 5 个),互联网赋予个人的发声权利正在被逐渐收回。

另一方面,2018 年的个人/自媒体产生了更大的影响:兽爷在微信公众号发表《疫苗之王》揭露 65 万支不合规疫苗内幕;崔永元在微博爆料女星范冰冰阴阳合同;丁香医生发表《百亿保健帝国权健,和它阴影下的中国家庭》直指权健传销骗局;中国 #METOO 运动也主要依赖于在社交网络里发声的个人和新媒体。

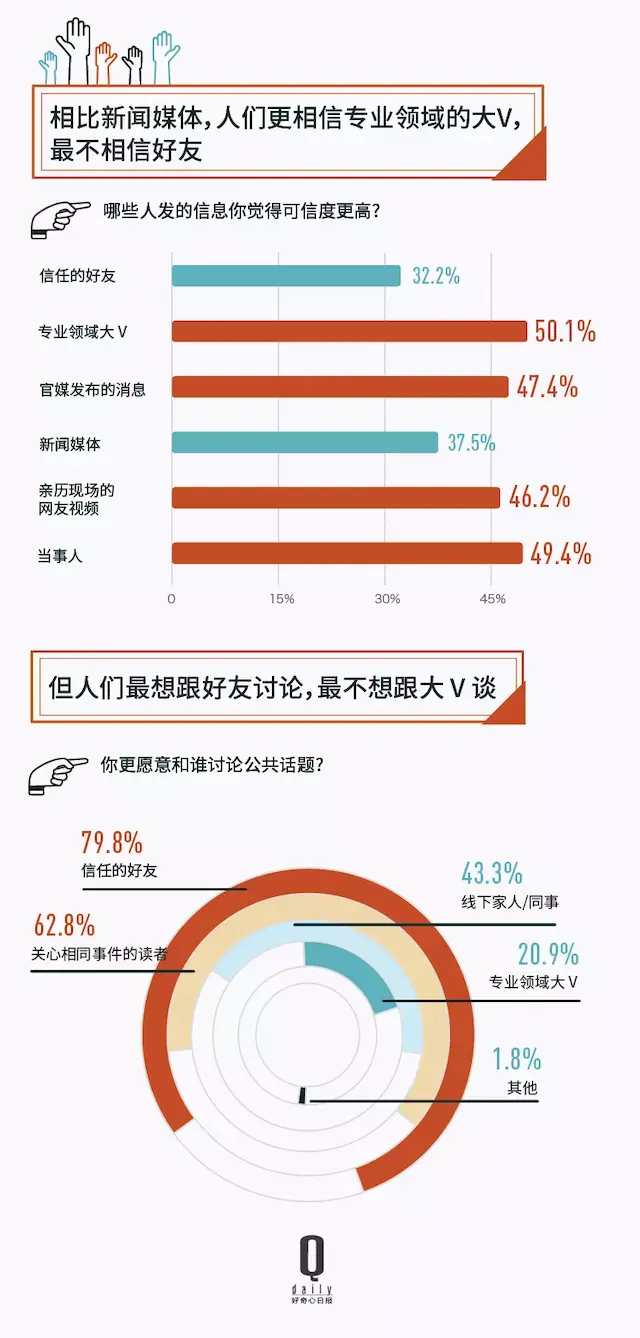

此外,人们对媒体的信任感普遍降低。在美国,盖洛普和奈特基金会在 2018 年 9 月发布的调查显示,过去十年七成美国人对媒体信任度都有所下降。在中国,持有国家牌照的传统媒体像“公知”一样被污名化看待。好奇心研究所的调查中,只有三分之一的人认为新闻媒体的可信度高,这个数字比「更相信专业领域的大V」低了13%。

公共事件信息。而由于社交网络上推崇「点赞量、粉丝数」的设定,各个领域的发言权都集中在少数几个大V手里,相比有诸多政策限制的新闻媒体,人们更相信专业领域的大V。但也形成了另一种景观化现象:从专业人士处获取观点,再用这个观点和好友讨论。

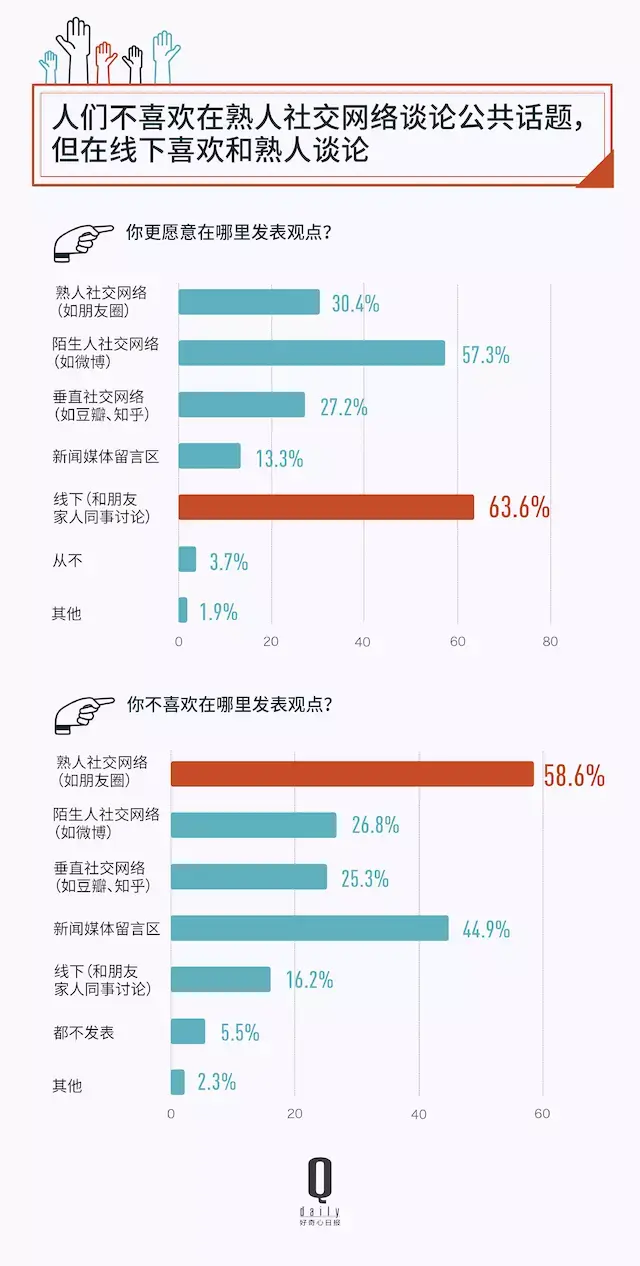

只有极少数的人对公共话题完全保持沉默,从不发言。在线下,六成的人会和朋友谈论公共话题,在线上,陌生人社交网络(微博)是人们讨论公共话题意愿最高的平台。我们参与公共话题时的境遇如何?

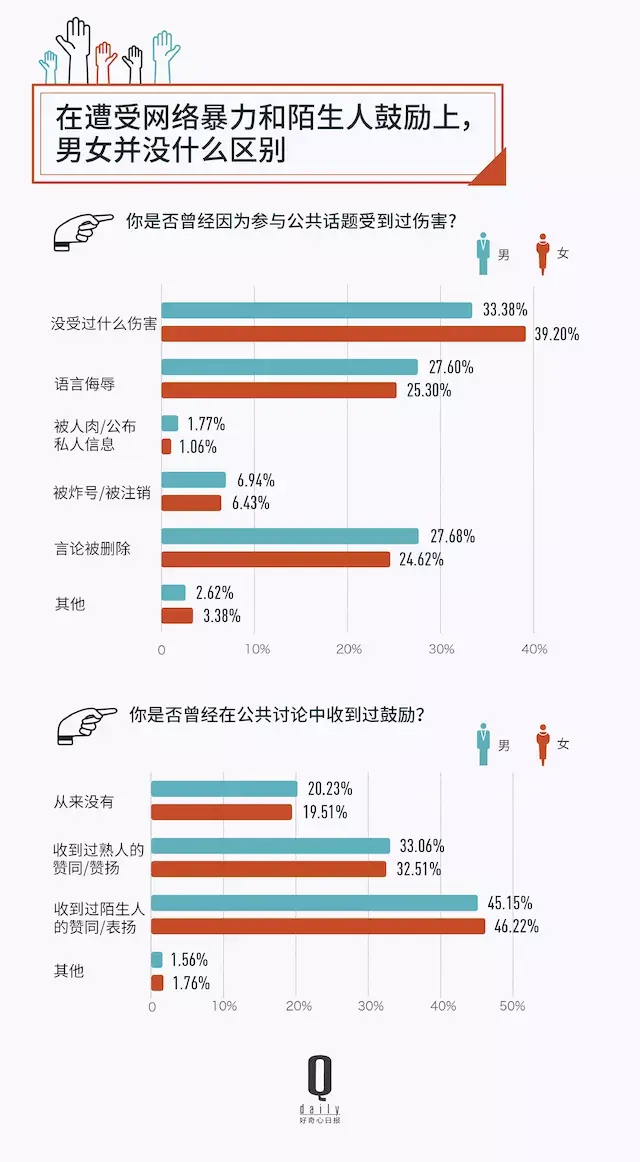

虽然我们通常会觉得一个人“被人肉”是很严重的事情,但事实上,这件事发生的机会不太大。反倒是炸号和言论删除显得更普遍一些。此次调查中,将近三分之一的人曾经被删除过言论,另外,超过三分之一的人表示遭遇过网络暴力。

近三分之一的人在参与公共话题中遭受过语言侮辱,但也有将近一半的人收到过陌生人的鼓励。此外,在以往印象里,男性似乎对公共话题的参与度更高,更容易因为好胜心和人争吵,女性则处于弱势地位,更容易受到网络暴力。调查结果显示,男女遭受网络暴力的比例并没有因为性别而产生悬殊的差别。

2018 年 3 月份开始大范围流行的「杠精」,是网络喷子史在「娱乐趋势」下的另一个阶段。互联网上从来不缺情绪化的反对声音。起初,在讲究辈分资历的传统话语体系里,一个人要熬到一定年龄/地位才有发言权,讲究论资排辈长幼有序,听话是懂事,顶嘴是叛逆。当 ta 摆脱权利关系束缚进入网络体系,ta 得到话语权,却又还没形成公共生活的共识,就急于通过否定他人来给自己权利感。

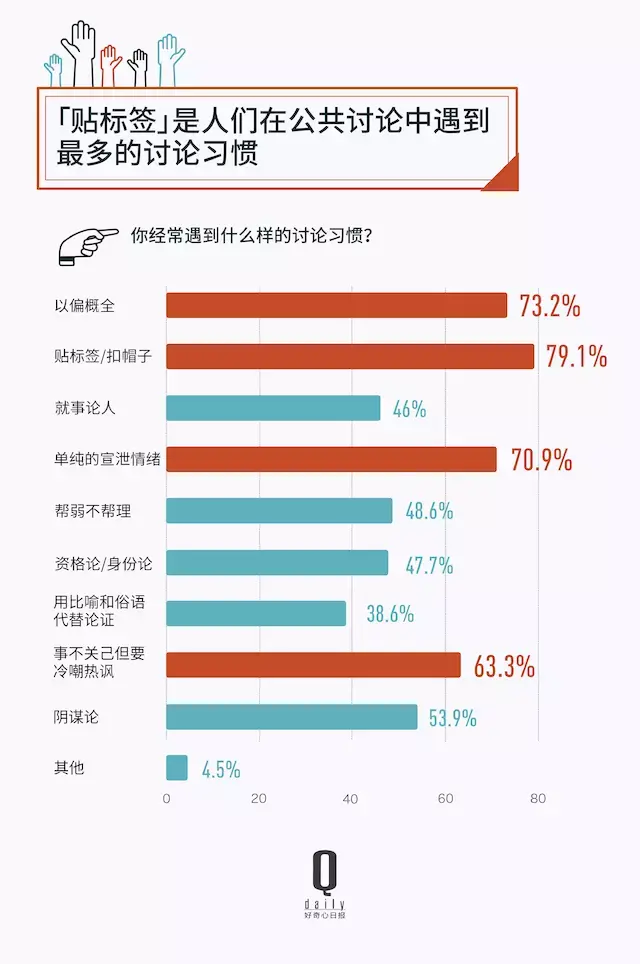

「贴标签」是公共讨论中最常见的讨论习惯,近八成人经常遇到。

不同的是,贴吧时代的「键盘侠」的「喷」,更多以「匡扶正义」的名义,会自发联合起来,组团进行网络制裁。随着朴素是非观下长大的 80 后开始进入而立之年, 以韩寒为精神偶像的愤青逐渐消失。更年轻一代的 90 后即便在反抗,反抗的目标也变得模糊,不再能凝聚起如「69 圣战」般的大规模「喷友」。

而直播和弹幕的兴起,让「喷」这件事彻底沦为狂欢。贴吧里的喷子变成如今直播平台的嗨粉。人们把喷人当乐趣,推崇技巧和花样,「脑残不死圣战不休」的口号变成了嗨粉「陈独秀、佛了、我透、请裁判不要参加比赛」的流行语,喷人再不需要举着「正义」的意义大旗。

一个说法是,愤怒的情绪能够为平台和广告商带来流量,人们的愤怒十分容易被引导和利用。

在社交媒体上,道德和情绪色彩强烈的信息更容易得到传播(纽约大学的一项研究显示,一条推文中每增加一个道德性或情绪性的词语,它被转发的概率就会提升 20%),指责作恶的行为有助于显示自己的正义,树立一个公共敌人能迅速激起群体情绪拉拢队友,队友点赞和转发的反馈又会进一步增加人们的成就感。

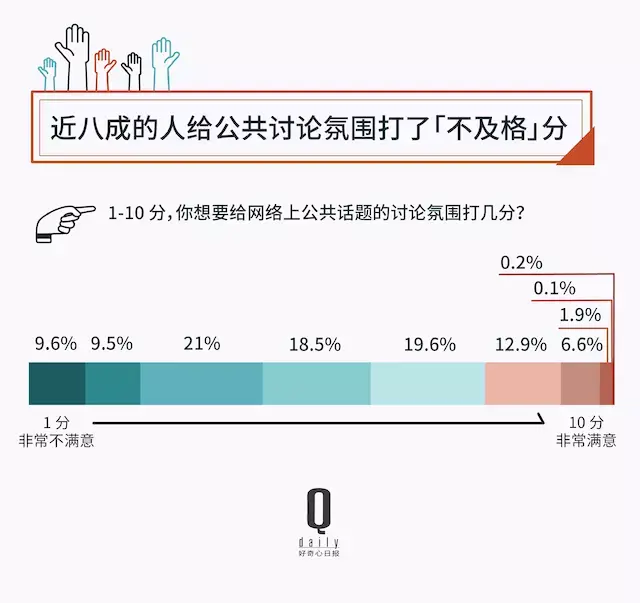

我们的公共话题讨论氛围,不及格

调查显示,八成受访者给公共讨论氛围评分是「不及格」(10 分制中,得分小于 6 分)。有鉴于前述遭遇,这样的分值也并不令人惊讶。

超过三分之一的人在讨论公共话题时言论被删除过,三分之一的人遭受过语言侮辱,来自平台方的言论管制和讨论对象的语言暴力,都让人们对讨论氛围倍感失望。

不过我们还想附加一些额外的观察。

除了游戏和二次元语言继续渗透到日常用语外,2018 年中国互联网还经历了粉丝语言的大规模入侵,「C位、pick、彩虹屁、ky」,选秀节目的走红,让饭圈和偶像文化受到更广泛的关注,「火到出圈」,即便不关注娱乐节目的人也在「转发这个杨超越」。短视频的兴起,加速了流行语从「来自已经成型的网红、大V」 转向「全民爆点」。华农兄弟、厨师长王刚、小猪佩奇,以往各平台独立玩梗、小圈子「圈地自萌」,也由于人们的「模仿、搬运、二次创造」的热情变为跨平台传播。

此外,网络流行语也在全面娱乐化。十年前,网络流行语更多来自社会新闻,「躲猫猫、楼脆脆、70码、范跑跑、被自杀、我爸是李刚、我反正信了」,个人社交网络在公共舆论肩负着「围观改变中国」的使命。

2011 年后,微信上线,人们对公共领域的关注度开始转向熟人生活圈,流行语中社会热点减少,表达个人情感的语言增多,「给力、坑爹、伤不起、也是醉了、我整个人都不好了」。

2015 年后,中国手游成为互联网市场主流,「猪队友、NPC、SOLO、开挂、秒杀、战五渣」这些游戏用语成为当代青年日常词典的一部分。

「围观改变中国」之后是「算法改变围观」,猜你喜欢、热门话题里开始被娱乐化信息占据。

到了 2018 年,最热的网络流行语,几乎全部出自娱乐:「土味情话」「C位」来自选秀节目《偶像练习生》《创造101》、「官宣」来自明星结婚、skr来自说唱节目《中国新说唱》、凉凉来自偶像剧《三生三世十里桃花》、大猪蹄子来自《延禧攻略》……

不只是流行语,以往对现实的各种针砭形式,也经历了不同程度的招安。「解构」成了个人对抗权威的主流方式。年末兴起的「六学」就是解构式批判的典型,人们用「复读机般的二次创作」把对「六小龄童垄断西游记话语权、过度自我营销和恶意标榜」的指责变成狂欢型调侃。

而这种消解了批判力量的反抗,最终并没有对六小龄童的商业活动造成太大的影响,甚至成为六小龄童最好的广告。在流量为王的时代,各类批评的声音在娱乐化语言的裹挟下,反而成了帮助其打响知名度「黑粉」。用自黑的方式来洗白的「吐槽大会」的流行,也是如今娱乐消解批判的一个缩影。以往朴素的是非标准,在娱乐的糖衣炮弹下正在变得模糊。

此外,如今社交网络平台的发言权逐渐被固定在某个群体中,由于其他群体成员的缺席,小圈子政治正确开始形成。在年轻人掌握话语权的社交网络,有一种对老人和孩子的「多数人暴力」,老人都是碰瓷的,小孩都是熊孩子。由于大人在现实中受到过孩子无理取闹的困扰,又没有有效的解决办法,反熊孩子在单身居多的大人圈子里逐渐被认同,成为一种政治正确,并和所有政治正确一样开始「正确过度」。从抱怨吐槽熊孩子,到默许对熊孩子一顿打,再到为花式暴力熊孩子叫好。

再比如经济增长以后,有钱的人变多了,中产阶级掌握主流话语权的地方,「仇富」就开始变成「仇穷」。精英阶层密集的地方,一出现医闹事件,就下意识挺医贬患者,默认患者是来自穷山恶水的刁民,专职讹诈。

我们能怎么做?

过去的一年,我们讨论了一系列“如何进行有价值的争论”的方法:如何对待分歧、如何对待受害者、如何避开公共讨论的逻辑陷阱、如何用关系的角度进行理性的公共讨论。

在全面自我审查的时代,我们对那些仍然对普世价值和真相抱有坚持的个人和组织保持敬意。对于个人而言,我们将面对的是各种清晰边界的消失:事实和观点的界限变得模糊、公共和私人的界限变得模糊、调侃和讽刺的界限变得模糊,权威和严肃都避不开被解构成「好玩」的命运。在人人都发声的如今,我们越来越难分辨什么是重要的、什么是真相。

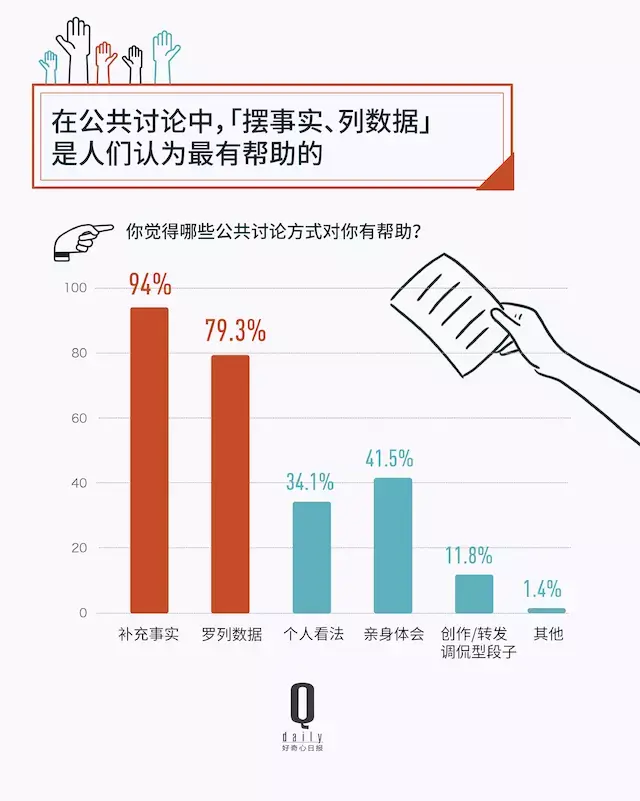

然而这不代表人们不希望看到事实和真相。此前我们在一篇 Debate 文章里提及过,人们并非厌倦了真相,而是被追寻真相过程中的种种精力消耗拖垮了。这也是为什么调查显示,人们依然希望讨论中有人可以靠摆事实来说服。

至于如何否定对方,我们也写过一篇很管用的文章,分析了否定的七个层面。

「给出事实性信息」是人们认为最有帮助的公共讨论方式。

即便如今广泛的共识已经很难再形成,但我们也看到,在公共事件发生时,有很多人从不同的角度分享他们的观点和知道的事实,如果这些分享能够在讨论后沉淀出哪怕微乎其微的、向好的共识,我们也是在向前推进了那微乎其微的一步。

发表评论