昆明池上的汉武帝雕像

汉武帝是中国历史上以雄才大略著称的皇帝,其在位期间进行的大刀阔斧的改革,也是历史研究中的老问题了。尤其是其经济改革,一直被当做汉代民间经济发展的分水岭式的事件。

关于这场经济改革的具体内容,大家都很熟悉,咱也不再复述。而对于这场改革的影响,学者们也做了非常多的研究。大致来说:短期来看,汉武帝经济改革的基本目的是解决当时的财政问题,此外还有解决王国问题以及相应的地方控制方面的动机,同时也对当时的民间经济造成了巨大的破坏;长期来看,汉武帝改革也确实为后世帝制时期国家干预经济提供了一个“范本”。其所建立的均输、平准、长平仓、禁榷垄断等制度,受到后世君臣的大力推崇。

汉武帝剧照

以上观点可以说是深入人心,也让大多数人都形成了一种认识:汉武帝的改革摧毁了自西汉初年以来蒸蒸日上的民间资本。然而,这种长时段的“宏大叙事”似乎会给人一种错觉,由于这种长期分析是将两千余年中的若干节点连接成线,两个点之间的情况很容易就被人们忽视了,从而下意识地认为两点之间是一个静止的状态。汉武帝改革摧毁了汉代的民间资本吗?短期内汉武帝改革确实对当时的民间资本造成了很大的冲击,但之后的视角一下子甩到了隋唐,似乎这中间的几百年时间,民间资本就是在不断强化的官营国有体系的压迫下不断萎缩了。但事实真的是这样吗?让我们换一个相对中观的视角,重新看看武帝改革之后几百年的时间里,究竟发生了什么。

一、汉武帝改革再评价之一:特殊情况下的特殊事件

首先需要指出的是,汉武帝的经济改革有其具体的时空背景,是一个特殊情况下的特殊事件。前面我们回顾了改革的具体内容,从中可以看出,这次改革是建立在汉初七十年逐渐雄厚的财富积累的物质条件下,在整个国家的动员组织能力发挥到巅峰的情况下由武帝政府推动的一次强制性、系统性的制度变迁。其为整个国有资本的运作所设计的,是一套“重资产”的运作模式。通过从中央到郡县层层设置官僚机构,武帝政府和他的“军师”桑弘羊试图控制整个国家主要行业产、供、销的全部环节,从而达到经济运行的完整“闭环”。在当时的资讯水平下,这样一种体系要实现信息的及时到达,只能通过设定更多的层级,使用更多的人力从而缩短信息节点之间的距离。可以想见的是,这种对国家动员能力满负荷甚至是超负荷的运转模式,是不可能长久持续的,甚至是不可能轻易复制的。

事实也确实如此。在武帝改革的诸多举措中,持续时间最长的是铸币政策,当然其执行过程中个别时段也有过反复。其他的政策里面,榷酒最早被放弃,而盐铁官营和均输平准也随着武帝之后官僚体系运转效率的下降而不可避免的走向解体。到了东汉时期,对盐铁等行业的管理,又逐渐地恢复到了之前类似“包商制”的模式上来,大规模的均输平准体系也没有再建立起来。武帝之后,唯一一次试图重建这个体系的是西汉末的王莽,而他的结果大家也都知道,这也进一步显示了武帝经济改革的特殊之处,确实是很难复制的。王莽之后,再一次类似规模的官营国有体系的建立,就要到隋唐之后了。

二、汉武帝改革再评价之二:汉代民间资本转型的催化剂

在传统的对汉武帝经济改革的评价中,有一个似乎是大家的共识,即汉武帝摧毁了汉代前期那种自由的民间经济,民间资本“周流天下”的局面不复存在。这似乎也是我们国内史家相当长时间内形成的一种思维定势:或许是出于对明清以来“资本主义萌芽”的情结,对于自由的民间经济遭到破坏总报有某种遗憾的情绪。但实际上,这样一种对武帝经济改革的判断,似乎隐含着一个逻辑上的假设,即:如果没有汉武帝改革,西汉初年民间资本自由流转的局面将继续持续下去。可是,这个隐含的假设真的成立吗?

(1)汉武帝经济改革后民间资本的调整与转型

不论中长期如何,短期来看汉武帝的改革确实给当时的民间资本、民间经济造成了很大的冲击。这些近乎掠夺的政策让当时的民间资本所有者认识到,依靠流通领域聚敛财富,是非常不安全的一种做法。于是他们纷纷调整自己的经营思路,一方面将投资转向更具有安全性的土地,另一方面也加紧与政治权力的联系,或者贿赂官吏寻求保护伞,或者直接通过选举进入权力体系。当然,需要指出的是:这种资本向土地的转移,以及寻求与权力的结合都不是武帝改革之后才出现的。太史公说的“以末致富,用本守之”、(南阳孔氏)“大鼓铸,规陂池,连车骑,游诸侯,因通商贾之利,有游闲公子之赐与名”,这些现象是西汉初期就存在的。所以武帝的改革只是加速了这一过程。

所以说,武帝的经济改革并没有摧毁当时的民间经济,而是加速了他们转型的过程。到西汉后期以至东汉,我们从传世文献中依然可以看到大量民间资本所有者的记录,只是他们的经营与生存模式有了很大的变化:越来越多的资本所有者选择田庄这种综合性的资本运营模式,同时开始向士族乃至世族的转型。南阳新野那一众民间资本所有者,最后连天下都打下来了,能说是被摧毁吗?那么,回到本节开始的问题,如果没有汉武帝的经济改革,会怎么样呢?

光武帝刘秀是南阳新野资本集团的代表

(2)汉代经济结构对民间经济、民间资本的制约

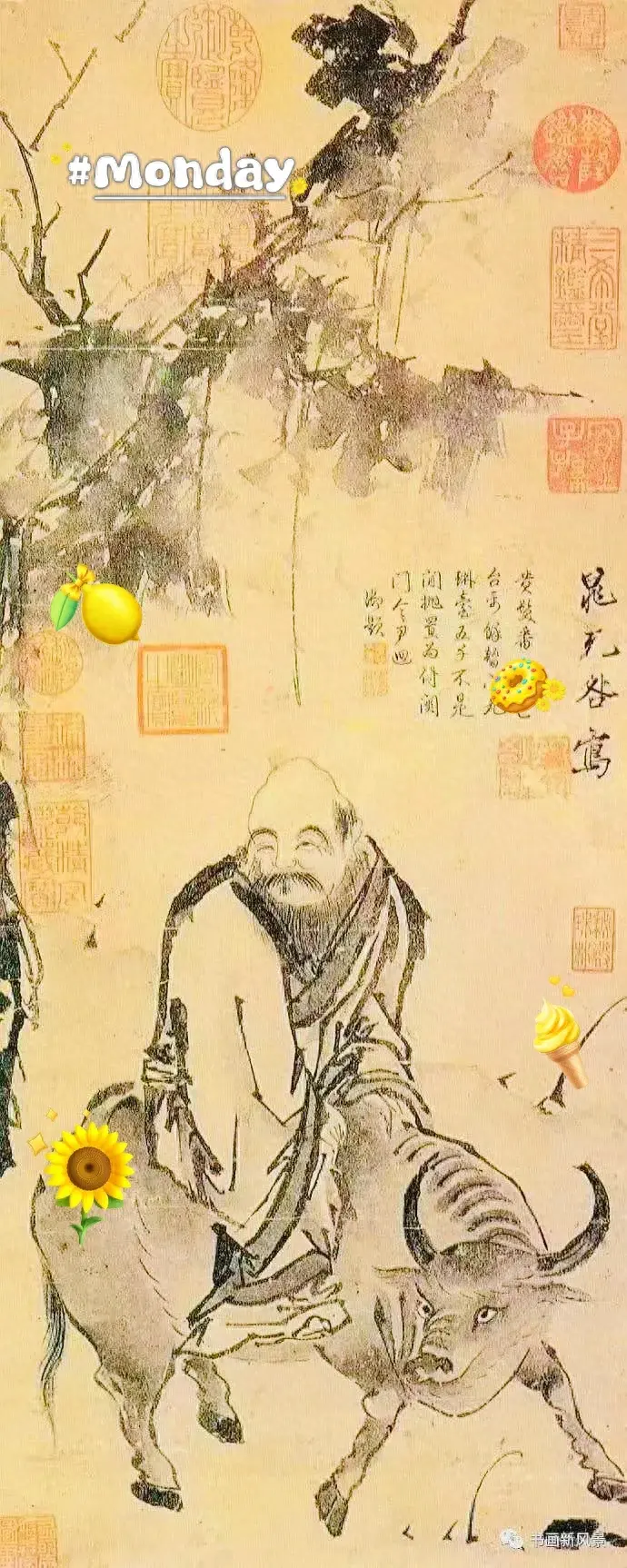

笔者认为,西汉初年的那种民间资本遍布各个行业,行业边界相对清晰,经营相对自由的局面,并不会一直存续下去。这与汉武帝的经济改革没有根本性的联系,而是由汉代以农业为主的总体经济结构决定的。笔者曾据文献中汉代税收的数据大致推算过,汉代农业对工商业的比例大致为8:2。古代社会的农业一般来说具备这么两个特点:首先,是投资回报率比较稳定。类似“百亩之田,五口之家”的说法,从战国的李悝至汉代的贤良文学都在使用,这也是农业投资安全性的来源;其次,农业的投资收益表现出与生产规模高度相关的特点。汉代的经济结构和农业自身的特点,从消费能力上制约着民间资本向非农产业的投资。可以通过下图做一个分析:

农业对非农产业规模的限制(示意图)

市场的实际规模是由供给和需求两个方面共同决定的。在一定时期内,如果不考虑规模效应和技术进步,非农产业的产量应当按照一个固定的“斜率”(即增速)线性增长(曲线1)。这一产量决定了工商业产品的市场供给,而市场的需求则主要由相关产品的消费能力决定。这种消费能力主要取决于收入水平。汉代以农业为主体的产业结构决定了,其整个社会的主要收入来源来自农业,那么收入的增加速度应当与农业的投资回报率类似,同样近似的按照一个固定的“斜率”线性增长(曲线2)。而所谓“用贫求富,农不如工,工不如商”,工商业的投资回报率是超过农业的,故曲线1的斜率要大于曲线2。故收入,以及由其决定的需求的增速低于供给的增加速度。

因此,主要由农业产量决定的收入水平,决定了汉代社会的整体消费能力只能支撑A点以下阴影部分的非农产业产量,这就为汉代社会工商业的规模设定了宏观上的上限。所以,汉代民间资本在工商业的投资,虽然个体上存在差异,但总体上扩大再生产的激励不足,这一现象被近世史家反复提及。这其中有投资组合、政策环境等微观因素的影响,但宏观上来说是因为主要由农业决定的收入以及消费水平,能够支撑的非农产业规模有限。

所以从宏观来看,主要由农业决定的收入水平限定了工商业规模的上限,在长周期内使得农业的发展成为了工商业的规模扩张的前提条件,也使得汉代这种以农业为主的经济结构成为了一种“自我增强型稳定结构”,极难从内部打破。所以笔者认为,即便没有汉武帝的经济改革,西汉初年那种民间经济自由发展的局面也很难长期持续下去。当工商业发展到一定程度之后,必然会触及消费能力的“玻璃天花板”,溢出的富余资本要么转向奢侈消费,要么只能转回农业。

文史君说

所以说,汉武帝的经济改革,在短期内确实对汉代的民间经济发展起到了比较明显的压制作用。但要因此就说“汉武帝改革摧毁了汉代民间经济”,无疑是不恰当的。放在古代农业社会的经济结构下,西汉初年那种自由发展的民间经济,本来也就不具备长期的可持续性。即便没有汉武帝的改革,当这种自由经济发展到一定程度,自然也会因为农业为主的经济结构带来的天然限制而走向衰退。武帝的改革,无非是把这种自然发生的变化,用一种更激烈的形式表现出来了而已。

参考文献:

[1] 参见马伯煌:《中国经济政策思想史》,云南人民出版社1993年版。

[2] 田昌五:《中国封建社会经济史》,齐鲁书社1996年版。

[3] 刘玉峰:《中国历代经济政策得失》,泰山出版社2009年版。

[4] 李一鸣:《制约与反向强化——汉代民间资本投资与汉代经济结构》,《求索》2017年第9期。

发表评论