九十年来,广西大学栉风沐雨、筚路蓝缕,弦歌不辍,薪火相传,西大今日的办学成就建立在无数先贤呕心沥血砌就的基业之上。广西大学在建校90周年之际,特推出“历史名人在西大”系列文章,介绍不同时期对西大发展做出过突出贡献的代表性人物,展现不同历史阶段的教育者为西大发展进步所作的艰难探索。

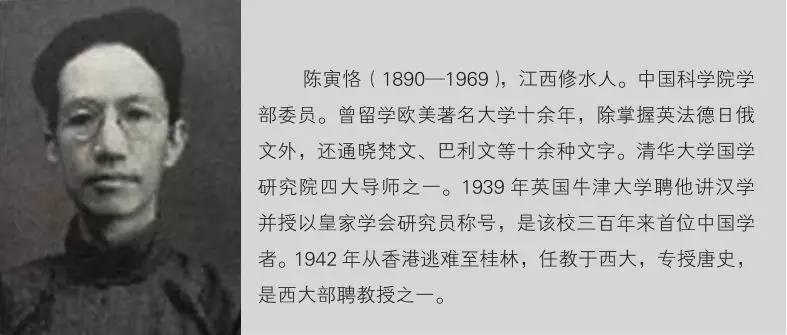

陈寅恪:百年一遇的国学大师

笔者在二十世纪七十年代,曾听一位在中山大学读书的乡友说:陈寅恪双目失明以后,做学问时叫他的学生兼助手查资料,能随口说出某某内容在某某书中的多少页。当时笔者听罢惊为天人。

可以这样说:陈寅恪是中国现代最负盛名的人物。他集历史学家、古典文学研究家、语言学家、诗人于一身,可谓百年难见。尤其是他在国民党专制之年, 提出“独立之精神,自由之思想”的观点,更让人感知他的人格魅力。

没有一张文凭,却誉满天下

陈寅恪,字鹤寿,江西九江市修水县义宁客家人,生于湖南长沙,祖籍福建上杭,属于“官二代”,出身“文化贵族”世家。祖父陈宝箴,以举人的身份曾先后任浙江及湖北按察使、直隶布政使、兵部侍郎、湖南巡抚,被曾国藩称为 “海内奇士”。他为政开明,是维新派的骨干,被光绪帝称为“新政重臣”。笔者家乡全州有赵润生者(晚清名御史赵炳麟之父),中进士后以候补知县外放湖南,只因“性朴讷”,且囊中羞涩,故不为上司所喜,初放湖南,并无一差一委, 直到务实的陈宝箴当巡抚,才补了个实职。陈寅恪的父亲陈三立,光绪十五年(1889 年)进士,为同光体诗派代表人物,平日以天下兴亡为己任,喜与黄遵宪、杨锐、刘光第以及梁启超、熊希龄等人交往,本来在吏部做事,却不惯官场,三年后离职到湖北襄助父亲去了。1898 年,百日维新失败,慈禧太后垂帘听政,陈宝箴和陈三立被革职,两人永不叙用。卢沟桥事变,八十五岁的陈三立忧国忧民,绝食绝药而亡。

因为出身书香世家,陈寅恪从小国学功底深厚,十二岁随长兄陈衡恪东渡日本,入东京弘文学院就读,与比他长九岁的周豫才即后来大名鼎鼎的鲁迅为同 学。光绪三十年(1904 年)夏,陈寅恪回国,并与五哥隆恪同时考取了官费留日生,于是年秋再返弘文学院,同行者有李四光、林伯渠等人。

因患脚气病,四年后陈寅恪回国调养,病愈后留学德国、瑞士、法国、美国,就读国外一流学校。家境富裕的他,在学校却坚持省吃俭用,每天吃干面包,穿旧衣服,剩下的钱都用来买书。在国外十八年,会各种语言十多种(一说 二十多种),却没有拿到一张文凭。他认为“考博士并不难,但两三年内被一个具体专题束缚住,就没有时间学其他知识了”。

冒死逃离香港,结缘广西大学

有言道:宁当太平狗,不作战乱人。在香港不久,太平洋战争爆发,日寇占领香港。陈氏一家一时无法逃离险境,又不愿效力敌伪政权。于是,宁可穷愁潦倒,闲居在家。

陈寅恪一家从香港脱险到桂林,真是死后余生。

他在6月19日写给傅斯年的信中,谈到在香港的危迫情状:

此次九死一生,携家返国,其艰苦不可言尽也。可略述一二,便能推想,即有两个月之久未脱鞋睡觉,因日兵叩门索“花姑娘”之故, 又被兵迫迁四次;至于数月食不饱、已不肉食者,历数月之久,得一鸭蛋五人分食,视为奇珍。此犹物质上之痛苦也。至精神上之苦,则有汪伪之诱迫,陈璧君之凶恶,北大学生之以伪币千元月薪来诱,倭督及汉奸以二十万军票(港币四十万),托办东亚文化会及审查教科书等,虽均已拒绝,而无旅费可以离港,甚为可忧。当时内地书问断绝,沪及广州湾也不能通汇,几陷入绝境。忽于四月底始得意外之助,借得数百港元,遂买票到广州湾,但尚有必须偿还之债务,至以衣鞋抵值始能上船,行李皆须自携,弟与内子俱久患心脏病,三女幼小亦均不能持重物,其苦又可以想见也。

信中所言陈璧君,为汪精卫夫人,时任汪伪中央政治委员会委员。香港沦陷之初,她与伪北京大学校长钱稻孙前往陈寅恪处,迫其出来做事。陈寅恪在床上说因生病,不能动。陈璧君厉声恫吓,而与陈有旧的钱稻孙则说“不要为难病人”。遂去。

同一日,陈寅恪又有信致朱家骅、叶企孙、傅斯年等友人补充写道:“弟于疾病劳顿九死一生之余,始于六月十八日携眷安抵桂林……当时实已食粥不饱,卧床不起……其苦闷之情,不言可知,至四月忽奉骝先(即朱家骅)公密电,如死复生,感奋至极。”

脱离虎口,逃出狼窝,来到暂时安逸的桂林,陈寅恪心情豁然开朗。他在写给好友刘永济的信中说:“扶病就道,一时脱离沦陷区域,获返故国,精神兴奋。”

时桂林为广西的省会,也是抗战时期中国的文化中心之一。此时,大量中央机构南迁,许多文化名人、学者、教授来桂林暂时栖身。中央研究院的物理研究所、地质研究所和心理研究所都迁在桂林良丰。三位所长又都是陈寅恪的好友。其中地质研究所所长李四光,与陈是日本弘文学院的老同学,当时兼广西大学教授,是他经得中英庚款负责人杭立武的同意,推荐陈寅恪留在广西大学任教一年,以解决生计,同时清华大学仍聘陈为中文、历史两系教授(也有书说杭立武与李四光分别同时推荐)。

广西大学能有这样一位学术大师前来任教,已是求之不得的事,而陈寅恪却是迫不得已。尽管他给傅斯年的信中,曾有“重返故国,精神一振,扶病就道, 直抵桂林”的豪言,但因为他所工作的历史语言研究所,此时已迁去四川省宜宾的李庄,交通很是不便,虽然他很想去李庄,李庄的朋友也在翘首盼望,只是陈寅恪的身体有些吃不消。

于是,原本拟继续上路去四川的陈寅恪,因身体原因,就以清华大学教授的名义,受聘于广西大学,任教一年,每周讲课三小时。所聘薪金由中英庚款和广西大学两家合出,只是月薪不多。

陈寅恪初到桂林时,朱家骅电示物理研究所所长丁西林,专程派汽车把陈氏一家接到所里暂住。历经千难万险,死里逃生的陈家,自是百感交集。多年之后, 陈流求有文章回忆:“抵达物理研究所时,天色已全黑,丁伯伯让我们住进他的宿舍里,紧接着研究所的伯伯、伯母们来热情问候,真像回到老家一样。环顾四周,虽是茅草房顶,竹篱夹墙,但是人情温暖,父母的眉头也舒展开了。”

也有书说陈寅恪初到良丰,原想租房居住。但在此期间由于良丰因避难的人口骤增,一时租房不易,他只好住在旅馆,等待广西大学送来与中英庚款会约定之聘书,且一住就是两个多月。

因陈寅恪是中央研究院的研究员,老友丁西林得知陈寅恪逃难来到桂林, 一家困居旅馆,既花钱又休息不好时,便派人将陈一家接到良丰,把自己在雁山半山腰的住房腾出一半即两间,让陈寅恪一家居住,一住就是半年。一次大风袭来,一家人眼睁睁看着茅草顶的厨房围墙被风吹倒,无可奈何。陈寅恪常伏案看书写作,所谓的“案”,就是一口大箱子,坐的是一个小木凳,连放脚的地方都没有。半年后才迁到广西大学校园里的“半山小筑”宿舍。

对于陈寅恪这样蜚声国内外的名教授,希望聘请他的人当然很多。迁至乐山的武汉大学文学院拟聘陈寅恪入川讲学。此时刚脱离险境的陈寅恪来说,因家人身体虚弱,惊魂未定,如再度劳顿,长途颠簸,实在吃不消。为此,只好致函恳辞。此外,他还收到中央研究院聘请他为专任研究员的聘书,陈也以同样理由没有答应。

陈寅恪在桂林应不算孤独,新朋旧友时常来看望他。心理研究所所长唐钺, 平时与陈寅恪评点天下大事,纵论时局变化。陈寅恪虽然不是闻一多先生那样的斗士,但他所秉持的“独立之精神,自由之思想”,就决定了他对时局不能置之身外,使自己能对战事做出清醒的判断。同时,信奉佛教的盛成是章太炎、欧阳竟无的学生,从海外学成归来,也在广西大学任教。他读的第一本佛教著作是《大乘起信论》,由于陈寅恪读过梵文原版本,故有请教。针对盛成的老师欧阳竟无认为是伪书的看法,陈认为欧阳的看法是“武断”。盛成到了耄耋之年,都没有忘记这句话。

李四光时更是常来看他。他俩可以说是无话不谈,包括学术、生活。友人不时来探望,使陈一家从惊恐悲凉中,感受到了温暖,心情也要比他携眷逃离香港途中和抵桂之初要好得多。

陈寅恪在西大教书期间,牛津大学派出该校老师修中诚(1883—1956)来桂林专访他。陈寅恪在桂林与他切磋学问一个月,谈得很投机。他们经过多次讨论, 形成了一个宏大的“五年计划”,即集中一批国内学术功底浓厚、外文水平高的优秀学者,用五六年时间,将新、旧《唐书》,以比较形式译为英文;编写出一套三卷约一千五百页、附有地图及索引的英文版的中国历史书等。这个计划曾在1944 年 9 月由修中诚向牛津大学提出。

修中诚对陈寅恪很是佩服,离开桂林后写给牛津大学校长的信中说:

……我们研究中古前期是一个特别困难的年代,西方汉学家对这个时代知之甚少,而陈教授是研究这一时代的大师。我发现,他不但是一个令人钦佩的教师,他很快可以看出一个人研究的途径和真正的问题所在,我亦发现,他用英语陈述他的观点和进行讨论,如同他用中文一样好。再者,他尖锐的批判能力和令人喜悦的幽默感,使得所有的讨论生色不少。因此,对我来说,他不但是一个专家学者,也是一个天生的导师……

在桂林时,一生嗜书成癖的陈寅恪,虽然常埋怨此地藏书太少,平时则常到广西大学图书馆查阅资料。他在所借书的借阅卡上,常常见到一个“黄现璠”的 名字,深为惊讶,以为西大也有与他好学同道之人,诚出意料之外。恰巧,黄教授著有《唐代社会概略》一书,其后,陈寅恪著有《隋唐制度渊源略论稿》和《唐代政治史述论稿》等书,说明两人治学精神与治学态度有相通之处。这黄现璠教授,是陈寅恪好友陈垣先生的门人,师从陈垣治考据学,后留学日本。陈寅恪教授从香港来广西大学任教授时,黄教授则刚从广西大学转到中山大学历史系。两人失之交臂,虽无缘相见,也留下一段佳话。

1942 年 8 月,国民政府教育部呈准行政院,颁布了《部聘教授办法》。依据条件,在全国各地大学推荐的教授中,经过严格的评议,公布了第一批部聘教授名单,共三十名(一说十六名),陈寅恪列第一名。对名列第一,陈并不在意,他早就说过:“虚名并非吾生志”。

陈寅恪一家在雁山

对陈寅恪在西大的讲学,有关记载不多,只有姚平方先生有文记之较详。

《中国之友》副总编姚平方,1942 年考入广西大学法律系。他回忆道,当时有上千名学者、教授、作家在桂林工作和生活,雁山的西大更是名师云集,陶大镛、千家驹……都是响当当的人物,其中最令他印象最深的,当数国学大师陈寅恪。在他进入西大法律系的同年秋天,陈寅恪以部聘教授名义,为政法系三年级的学生每周上一个下午的唐代政治史。由于教室相邻,都在碧云水榭,近水楼台先得月,姚便经常跑去蹭课。

在他的印象中,陈寅恪身体瘦弱,常穿一身灰布长衫,带银边近视眼镜,足踏布鞋,看似一个乡村教师。陈寅恪讲课的方法是先将讲授的内容写在黑板上,主要为《资治通鉴》、新旧《唐书》的引文,然后讲解自己的学术观点。每一堂课都相当于专题的学术讲座。先生讲到口渴时,喝上一口自带的白开水;讲到诙谐幽默的地方时,台下笑声一片,课堂气氛活跃,师生感情融洽。

近读姚平方先生《陈寅恪先生在广西大学》一文,他从陈师母唐筼女士的诗写起,让我们从中可以窥见陈寅恪一家在雁山生活的一斑。特详录如下:

唐筼女士在《忆故乡》两首并序云:“寅恪任教广西大学一年,前半岁居良丰山中,后半岁迁入校内宿舍,即半山小筑。”所谓山中,是指良丰镇的雁山,西大的校舍即在那里……陈寅恪 1942 年 5 月 5 日由香港日寇统治下脱险,取道广州湾回内地,于 7 月 5 日到达桂林良丰。原来准备继续前往四川李庄中央研究院历史语言研究所,但因西大当局闻讯,力加挽留,送来与中英庚款会约定之聘书,先生遂以部聘教授名义在西大讲学,他们一家便迁入靠近雁山之西大教授宿舍中。当时西大的校舍,法商学院在西林公园内,理工学院在园外公路旁。那时有较大的建筑物,有新建的西大图书馆和中央研究院物理研究所(疑是地质研究所——笔者注)的三层大楼,所长李四光先生是陈先生的挚友,李先生力荐他来西大教书。物理所人员的宿舍与西大理工学院教授的宿舍, 均建于公路旁的松树林中,那里浓荫密布,郁郁葱葱,经常来空袭的日本飞机是很难发现目标的。

唐筼女士《忆良丰山居》诗云:“屋对青葱半岭松,云峰遥望几千重”“鹁鸪声缓随风远,踯躅花开满谷红”,是写当时的实景。在背后的山谷里,一到暮春三月,即开遍野生的杜鹃花(一名踯躅花,俗名映山红),漫山遍野,满谷通红。西大学生每结伴同游,赏玩这难得的野趣山光。因为地处郊野,春天的鹁鸪声声啼叫,随着暖风吹过,引起人们无限的遐想。猜想陈先生一家也常来到此赏花听鸟,因而有此深刻感受……

陈先生在此住了几个月后,在秋季开学时,便搬到西林公园内的半山小筑了。唐筼女士有《忆半山小筑》诗云:“半山有屋两三椽,邻近桃源傍水边。洞口干云红豆树,湖心倒影彩灯船。群鸡啄食竹篱下,稚女读书木榻前。此是雁山幽胜景,名园回首已风烟。”红豆院即教职员宿舍,家各一室,陈先生就住在红豆院,距相思洞(即桃源洞)只有数十米。此洞宽广深邃,一头通红豆院,一头通校长办公室和教务处。那里是一座精巧华美的两层红楼。洞下有水通相思河,河水清澈,晶莹见底,这是雁山最幽胜的地方。桃源洞是一个天然的防空洞,两头都可以躲警报,中间可容千人。陈先生一家住在红豆院,躲警报十分方便。

我们每次躲警报,都会见到陈先生和陈师母。陈先生常穿一灰布长衫,戴银边近视眼镜,足踏布鞋。陈师母则家庭妇女装束,朴素大方。她为陈先生携带一个布袋,内装线装古书数册,以备在洞里阅读。是年先生五十三岁,右眼视网膜已发现剥离现象,但是视力尚可。先生是不肯放过每分钟的宝贵时间的,他们带有小板凳,如警报时间稍长,就在洞里看起书来。我们同学也有携书躲警报,以打发那无聊的时间。如果同学们知道陈先生是世界知名的大学者,学贯中西,淹通古今,精通十几国文字,是随时可以向他请教的。因为近在咫尺,而且有充分的时间。可惜我当时是法律系一年级的学生,虽知先生的大名,也旁听过他的课,却提不出任何一个问题,实在是失之交臂。

陈师母的诗中说“洞口干云红豆树,湖心倒影彩灯船”,其中湖心倒影是指公园里的碧云湖,湖宽广十余亩,与相思河相通,湖水清莹, 波光潋滟。湖上建有水阁和曲榭长廊,风景宜人。水阁上有四间教室, 陈先生任教的政治系三年级教室在靠北的一间,我的法一教室与政三为邻,有此天然优势,所以我每周都能旁听陈先生讲授的《唐代政治史》, 其内容与同年由商务印书馆出版的《唐代政治史述论稿》基本相同,但有更为丰富的例证。

如今雁山园校址正门。

公子楼。(著名华人靳羽西出生地)

雁山村附近的良丰圩,是一个只有几百户人家的小圩镇,圩边有一条小河,给周围的农田提供丰富的水源。那里每三天有一次圩日, 村人互相交易,食物用品皆有。我也曾与同学们去过赶圩,那里新鲜的瓜果蔬菜和鲜鱼鲜肉,样样齐备,价也低廉,西大的教授和夫人们常常去那里买菜。陈师母在诗中记述:“暇时赴村圩,新月相偕归。归来童稚喜,柿脆鲫鱼肥。灯下课女读,夜凉添薄衣。地僻炊烟少,绕屋唯松林。”一种怡然的天伦之乐, 跃然纸上。这里说的稚女,是指陈先生之女流求,是年十三岁。

那时教授们的生活是十分清苦的,即使是像陈寅恪那样的特级教授,其物质生活也已降到城市贫民的水平。陈先生在《挽张荫麟二首》的第二首,比较详细地诉说了生活的苦况,并对发国难财的奸商和贪官污吏的不满:“大卖便便腹满腴,可怜腰细是吾徒。九儒列等真邻丐, 五斗支粮更损躯。世变早知原尔尔,国危安用较区区。闻君绝笔犹关此, 怀古伤今并一吁。”张荫麟是清华大学的教授,著名的历史学家,英年早逝,一向温文尔雅的陈先生也不能不大声疾呼了。(见《广西大学校友》2005 年第一期)

在陈寅恪先生逃难到桂林不久,又面临生计艰难:广西大学给他的月薪才八九百元,而他一家的开支则要三千元左右。陈氏除了教书、做学问,又生财无道。为了生计,他们便卖衣、物来补贴家用,还辞去了女佣。他一改埋头做学问的习惯,去干些扫地、提水、劈柴之类的杂事。他在信中透露:“内子则终日做菜煮饭,小孩子不入学而作丫头。但不到数日,弟与内子心脏病俱发,结果服药打针用去千余元……薪金不足以敷日用,又无积蓄及其他收入可以补贴,且身病家口多,过俭则死亡也”。过去他对最高当局不以为然,如今他却对民不聊生有了更切身的感受了。

忧国忧民忧自己,抗战前途何在?百姓生计何在?一家的生计如何解决?陈寅恪不能不考虑。然而,1943 年初,竟有一班文人筹划向蒋介石敬献九鼎。此事由陈寅恪的好友朱家骅发起,“中央大学”党部等单位策应。朱家骅知道陈寅恪的声望,竭力想拉陈参与献鼎之事,以增加分量。可是,具有“独立之精神,自由之思想”并为之奋斗一生的陈寅恪,绝不攀附权贵,更何况自己对蒋没有什么好印象,拒不参与,还作诗加以讽刺。

桂林虽然山清水秀,但随着前线战局的变化,也时遭日寇飞机袭击。广西大学虽然是在雁山,也受到轰炸。1943 年 3 月 13 日,日本飞机八架,在桂林南郊扫射西大开往良丰的交通车,导致死伤十五人。死伤者中,其中七人是西大的学生和员工。

相思江虹桥。

三个月后的 6 月 30 日,陈寅恪应临时设在广东坪石的中山大学文科研究所之请,冒着敌机空袭的危险前往讲学。一周时间内,陈以魏晋南北朝史为核心, 讲了五个专题,即:“五胡问题”“魏晋南北朝读书方法之‘合本事注’”“清谈问题”“南朝民族与文化”“宇文泰及唐朝种族问题”,每天讲一个,他如以往讲课一样,旁征博引,层层深入,吸引了不少研究所以外的师生。

他从坪石回到桂林不久,因日军调集兵力,向长沙、桂林等军事要地逼近, 陈寅恪一家又不得不加入逃难行列,一家吃尽苦头,经黔入川,至年底到达成都,任教于燕京大学。

来源丨广西大学

编辑丨陈秋实

发表评论