民国“国学大师”中,我不大喜欢钱穆。除了对他著作不大感冒之外(尤其是他中年之后的作品真令人皱眉),还有最重要的一点,那就是他一辈子讲“道德”,讲“伦理”,讲“纲常”,可他生平很多言行,是与之背道而驰的。从这一点看,他显得有点“道貌岸然”。

钱穆:形象“共识”

李敖生前,曾经痛骂钱穆,甚至在钱穆去世的次日,就公然发文挞伐。他的主要意思是,钱穆这个人,学问“不过乃尔”,更严重的是言行不一,与其标榜的“道德家”人设不合。他批评说,钱穆连当史学家都还不够格,偏还要做什么经学家、理学家,甚至俨然当代朱熹自居,简直是个“大笑话”!(见李敖《我最难忘的一位学者——为钱穆定位》一文)。

李敖这些话,固然是刻薄了点,可在我看来,也未必都是空穴来风的人身攻击,李敖的针砭都是一五一十,有根有据的。日后钱穆的儿子钱行先生气不过,在网上批驳李敖是哗众取宠,还暗搓搓骂人家粗话,但具体的意见却拿不大出来,明显占了下风,又失了风度。

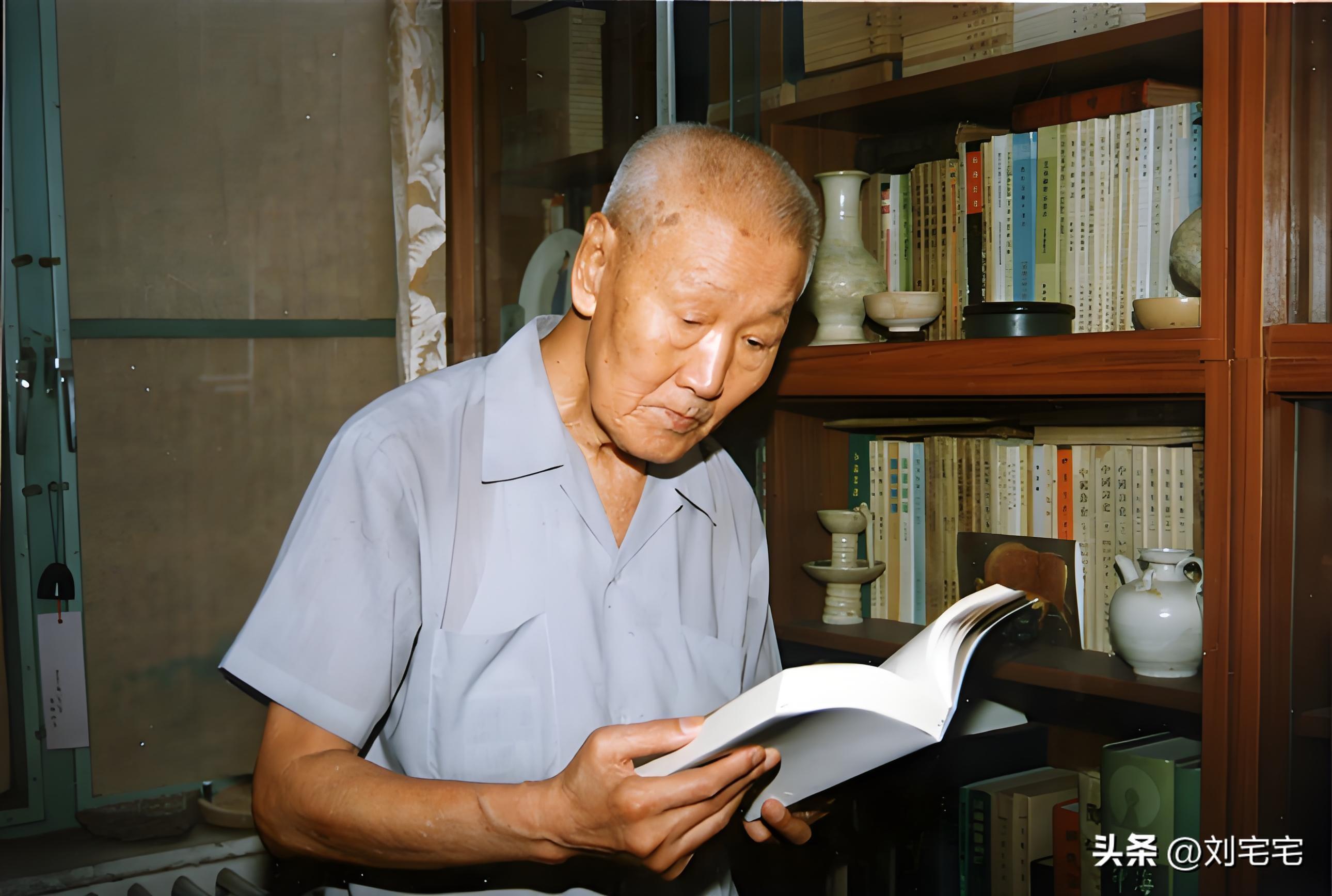

钱穆先生一辈子,都是比较纯粹的“书生”,所以勤于著作。他是不顾家的,只是埋头读书写文章。据说,他出版书籍达90本以上,著述得等好几个身了,论数量晚近儒林中人估计只有范曾大师可以比拟。一代“博学宏儒”,当然不能说学问不好。

钱穆唯一在世的儿子钱行老先生,网名“毕明迩”,是个很温厚的老人

这个责难饶是谁都不敢轻下的:如果说具有标杆性意义的著名“国学大师”钱穆学问都差了,那整个民国时代还剩几人“够格”的?虽说1940年以后学术主流共同体都很排斥他,不仅胡适力阻他当“院士”,傅斯年更是一心要赶他出北京学术界,北大复员是所有昆明同事都收到了邀请他们回转北平的信函,惟有钱穆不在其列,导致钱穆只能流落到家乡无锡私立小学校江南大学任教。傅斯年甚至还公开放话,“钱某人的书一个字都不看”。当然,这些“驱钱”举动,完全可以理解为学术观点的异趣——虽然还是不能解释:傅斯年不赞同的观点多了去了,何以只阻击他钱宾四一人?

依我看,客观一点的评价,应该是:钱穆的学术地位和著作水准,让世人高估了。我从不隐晦我的看法,我觉得钱穆的学术,总体上是让后人高看的。认真说来,钱穆最厉害的是考证,用功最深的是先秦两汉历史以及清代学术史,这两方面的著作确实可观,说是传世经典亦不为过。但是,除此之外的各种领域,他虽然也是呶呶不休,但确实不免显得外行。比如谈考古,谈欧洲制度等等,显然就离题万里。

早期的新亚书院

更著名的一些“考证论点”,像论证孙膑写的《孙子兵法》,否认中国封建社会存在阶级什么的,简直石破天惊逗人玩,那是更让人瞠目结舌无言以对的谜之操作。以我的阅读体会,两汉之前的重要典籍,钱穆读的很熟,再往下则未必。大抵而言,他算是先秦史专家,这是他的看门功夫,其余“玩票”性质多一点。这一点和当今大佬许倬云先生有点类似。许先生本质上是西周史专家,此外“管理学”啥的就容易露怯。孔子说君子要“慎于言”,因为多言必失,这是对的。

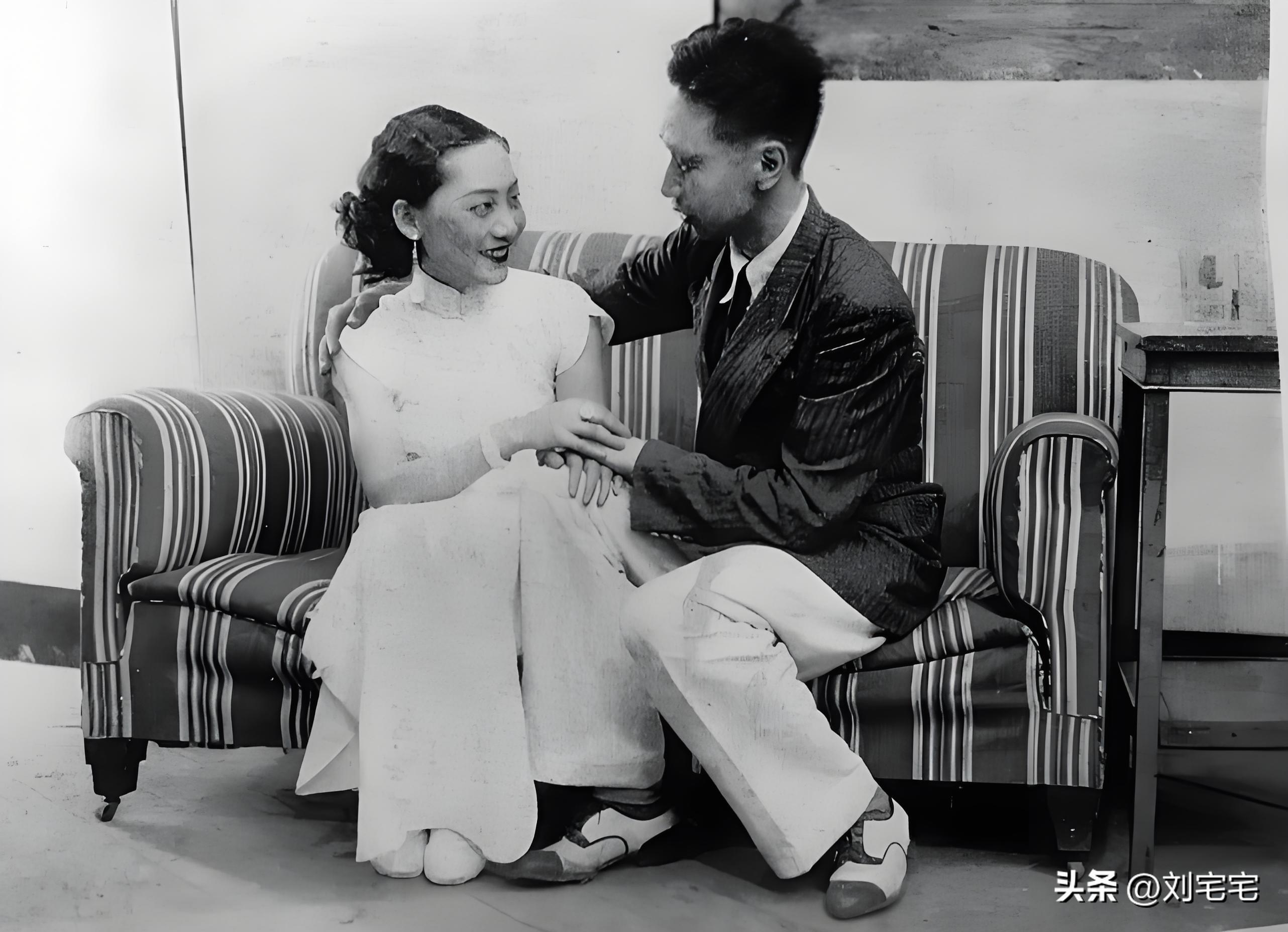

插个感慨,钱穆一生娶妻三位,所遇真的都是“良妇”,很能容忍他。比如我上午翻看民国著名明星凤子女士的书,她就无法忍受这样的学者丈夫:她第一段婚姻嫁的人是孙毓棠,也是大学者一个,还风度翩翩器宇不凡,可就是太沉迷于学问了,据凤子控诉“他为了要做研究工作,把自己反锁在屋里,希望我最好一天都不回家”,凤子受不了,最终只得协议离婚收场。(见凤子《在舞台上 在人世间》,中国文史出版社2007年版)。

舞台上的凤子

即便是林徽因这样世人称颂的“贤妻良母”典范,对于操持家务也是有很多抱怨的,对丈夫梁思成也有不少怨辞,可见于她给“闺蜜”费慰梅的私人书信里。

其实,作为史家,更要命的是,钱穆的史识也不见得高明。这是钱穆学术最麻烦的要点。因为按晚近以来的共识:史学家的识见可比学问本身要“高级”得多,这也是为何民国以来赵翼的史家地位要超过王鸣盛们的原因所在。

钱穆入读的常州中学

甚至刻薄一点说,钱穆的史识,还局限在苏州高级中学教师的水准。他搞考证擅长,也主要是因为他有着中学教师职业素养所带来的细致与谨慎,这是将一种针线绵密的基础功夫,发挥到了极致。此外,他经常一本正经一议“论”,就常会让人发笑。胡适曾是力推他登上北大讲坛的“幕后大boss”,后来就对他很失望。这种失望,不是有什么私人恩怨,而是对他史识段位的失望。钱穆虽说是吕思勉的学生,但他的学术色彩,可比吕还“旧”得多。

如果学术思想境地有分段,那钱穆似乎还是乾嘉时代中人。他自己教出来的早期学生就“吐槽”很多,“吾爱吾师吾更爱真理”,颇不以恩师为然。张中行是他在北大执教时期的学生,晚年还专门写过一篇题为《关于吾师》的“小作文”,不客气数落钱穆史学上的看法,觉得他天真幼稚到经常“令人大吃一惊”。(见《张中行近作集》,长江文艺出版社1996年版)

已故著名散文家张中行

这一点,另一位学界大佬夏鼐,这位当年钱穆在清华兼课的学生,就揭示得更到位了。翻看《夏鼐日记》,他是这么说的,“宾四先生用力颇勤,时有创获,但亦多偏宕之处,最大的缺点在于未受过科学训练,时有不合logic[逻辑]之言论,令读者发生不快之感”云云。这段是夏鼐私下的意见,但也更加真实,可说将钱先生“务为高论”但“漏洞频出”的实情说得更真切了。

夏鼐的这个批评,我以为是可以切中钱穆学术命门的。那就是:没受过什么“(现代)科学训练”,所以路子比较野。笼统而言,钱穆大体有两大问题:一,是他没上过正经的学,现代知识贫乏,外语也不通,西学方面的积累几乎为0,所以这也导致他的学术观点非常偏执:凡是中国传统的就是好的,凡是西来学说都是有害的,至少是可疑的。虽然生在1895年,但他的头脑,还是韩愈时代的“夷夏之防”观;二,由于“国学家”通常好为人师,中年以后的钱穆已然无锡“方遯翁”附身,自我定位悄然从“学术人”转而为“道学家”,谭学重心则由考文论艺远溯博索变而为世道人心三纲五常,所写文章所出著作几乎无一不是絮絮叨叨一堆车轱辘话,老生常谈,不堪卒读。老实说,钱穆可看的书其实就那么几本。

暌隔40年后全家再聚首

“温情和敬意”,这是钱穆先生最为后人称道的治学理念。但我觉得,这恰恰是钱先生学术最大病症来源。道理很简单,历史学者治学,是应该靠事实研究历史,而非用哲学研究历史,这是常识。用家国情怀的宏大叙事,总想着保卫“温情和敬意”,其研究结果,必然与历史的真实性无关。这是态度、立场先行,甚至是结论先行,怎么会是好的方法和理念呢?

更为重要的是,钱穆的平生行事,确实有许多费解处,可供“打假”。钱穆一生倡导“言行合一”,自诩“君子不欺暗室”,晚年给子女写信也认为这是自己的亮点。可实际真是如此吗?我深表怀疑。

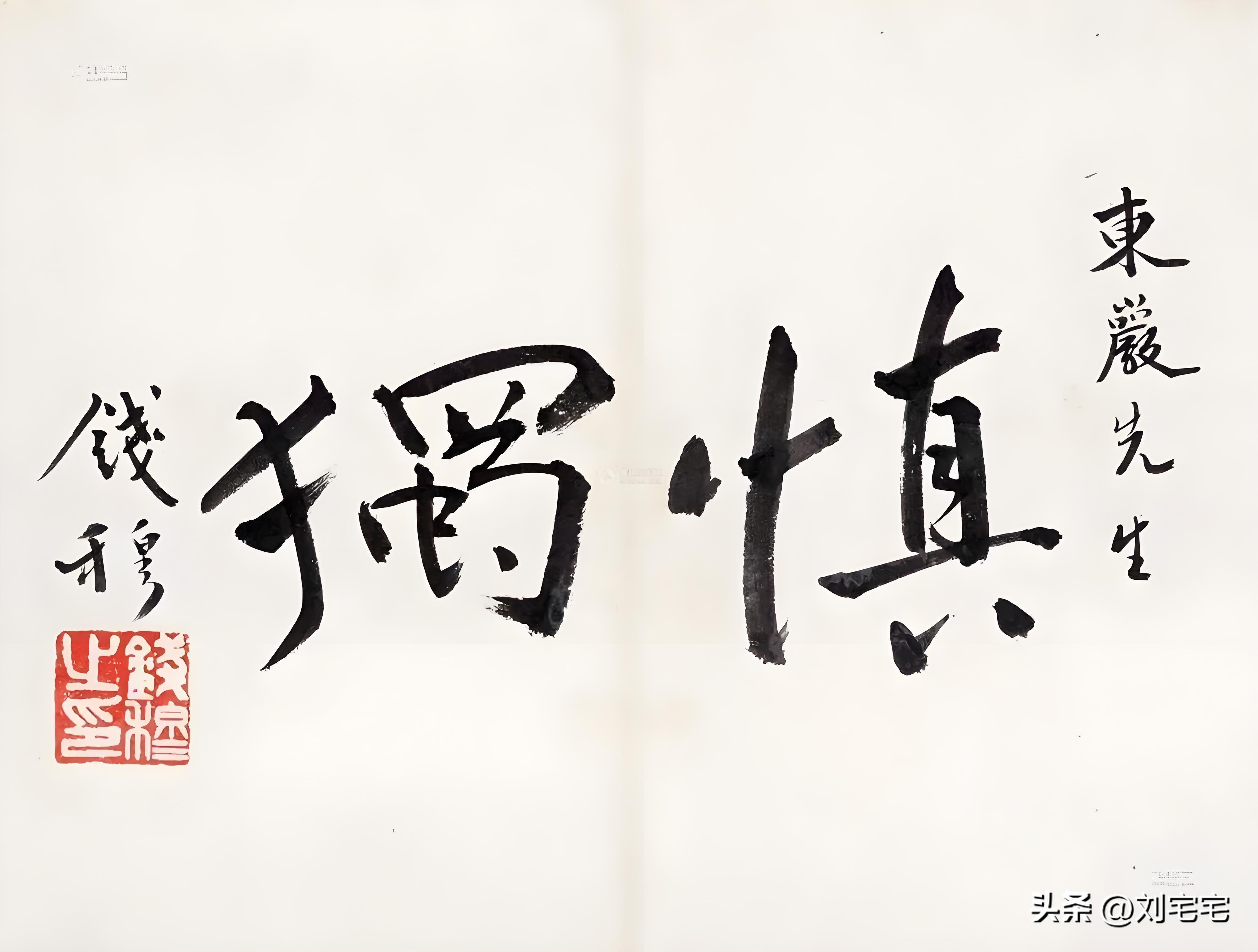

钱穆与小34岁的前学生胡美琦女士结婚

比如,他自矜是儒学传统下的知识分子,最强调人格独立,但实际似乎另有盘算,“在学术与政治之间”,说不上多“纯一”。不说晚年所居“素书楼”是有权者的赠送,他实则有依附性质嫌疑,从而备受社会诟病之外,早先的一些言行也早有迹可循。比如抗战时期,他反复宣传中国传统政治非专裁而是民主,似乎就是别有用心的,当时就遭到了胡绳王亚南等学者的强烈批评。胡绳更是明确地说,钱穆的这一主张,目的在于攀龙附凤,即为彼时的当轴者歌功颂德。从晚年的出处进退对照来看,并非全无道理。

在比如,他重视家庭与人伦,认为“中国社会最看重家庭,且一定要讲个孝道”,认为一旦这个伦理框架破坏了,等于彻底失去了“一个中国人的情味”,也就是退而为禽兽。但是当他面对人生最重大的选择时,又是如何做的呢?苛刻地说,是抛妻弃子丢母。对于留在苏州的三子二女一妻,也没有尽到应该有为夫为父为子的职责。他的原配张一贯女士,出身名门,可永远都是沉默的存在,钱穆写书几千万字,何曾提到这位为他抚育子女、外包尽孝的女子?钱穆对侄子钱伟长是很用心的,对亲生子女则基本不管不顾。

遗留下的一家

而且,流落在外三五年后,他就选择了再婚,不知此时心中是如何安置老妻幼子们的?而且,他的结婚对象,还是自己的嫡传女学生,这样的师生恋组合,放在中国传统“人伦”观里可有什么解释,又真的符合他一贯宣扬的“君子之道”么?这应该是找不到任何理据的。也所以,当他对外宣称要迎娶小自己34岁的女学生胡美琦女士时,周围的师生友好们,譬如牟宗三都是明确反对的,理由就是悖于“人伦”,不合“道德”。这方面,钱穆自己也未曾有过比较合理的说辞,回忆录中只是含糊其辞。我想,他是找不到的。

后人中唯一从文的钱婉约教授

再比如,他作为道德家,开口张嘴都是世道人心,娓娓而谈尽是拯溺救危,栩栩然以“天下师”自命,使命感不可谓不强,教出的“桃李”也不可谓不茂盛,但道学家的问题,往往都是“明足以察秋毫之末,而不见舆薪”。就是说,表面上,他们似乎可以靠道德说辞说服全天下人,但其实是连自己家人里都教育不好的。钱穆离开大陆时,三个儿子都在上大学的年纪,可当时没一个相信他的那一套。1950年,他写信回家,想跟儿子们交流,三个儿子全无理会,还“回敬”了一套不逊之辞,说起来也是颇为滑稽。这也难怪,当初王阳明光芒万丈,门下理学家弟子满天下,可就是没办法对家里人有什么影响。王明阳身后,家族一地鸡毛:族人争产,妻妾内讧,远比一般平民家庭不堪,要不是有门生插手,幼子寡妻都差点惨遭自家人毒手。

影视化的王阳明

实际上,1961年之后,钱穆主持的新亚书院本身,也基本上处在“内讧”状态。也正是由于内部人事纷争,最终钱穆出局,从此远离自己一手创办的书院,这是目前大量研究材料可知的。在当时,一起共患难数十年的徐复观、唐君毅诸位“大哲”已经对钱穆很不满,关系微妙,尤其是唐君毅,已经和钱穆闹到了眉南面北的地步。上个月三联书店出版的新书《钱锺书杨绛亲友书札》里,宋淇就是把钱穆的“丑态”以幸灾乐祸的口吻一一描述给钱锺书知道的。

再比如,钱穆对西方文化成见很深,认为西人是物质主义的,终是人类的歧途,而“今日中国大悲剧的根本原因”在于西化云云,这态度够坚决了吧?但是,他后来办新亚书院,背后的最大金主却是美国耶鲁大学的“中国雅礼协会”。日后新亚求援的资金,也都是来自西方:美国亚洲基金会、哈佛燕京学社、英国文化协会、美国洛克菲勒基金会。而且,据钱锺书回忆,他当年准备投考留英时,作为亲戚的钱穆就是很支持的,还说“一定要考上,出洋镀金后大家自会另眼看待”云云,数十年后钱锺书还把这当笑话说给社科院同事听。

一代大儒,晚年寂寞

很显然,钱锺书是不大看得上这位无锡本家前辈的。傅斯年看不上,胡适看不上,李敖也看不上,无知无畏小人物如我,说句大实话,别说我狂,也是有点看不上的,至少没那么口服心服。尽管,他的书我还是会常读,会选择性地常翻。上过几年学,不用“善意提醒”,那“蚍蜉撼大树,可笑不自量”的道理我还是懂的,这里只是和大家胡乱唠嗑而已,得罪得罪,莫怪莫怪。

2024.6.9晚,于武汉

发表评论