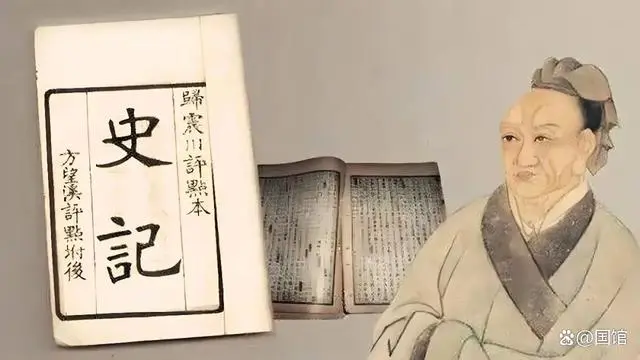

汉武帝照例热衷于到全国各地巡狩、祭祀,妄求路遇神仙,司马迁也照例侍从出行,准备相关祀典。在出行的间隙,司马迁仍然不断地整理全国各地游历得来的历史资料,以及藏书处的古籍资料,努力进行他的著述工作。

然而七年后,一场飞来横祸中断了司马迁的著述,还几乎夺去他的性命。

汉武帝继位后,一改之前防御性的国防政策,开始频繁征伐四方,对外战争贯穿了他在位的大部分时间。凭借着汉初几十年的厚重积累,汉武帝发动的一系列战争虽然大多取得了漂亮的战绩,但是这并不意味着汉军没有败绩和损失。尤其是与匈奴的对决中,汉王朝就屡次吃亏。

▲ 汉武帝

元狩四年(前119),汉大将军卫青、骠骑将军霍去病两路出师,发动“度幕”作战,深入漠北,大破匈奴,使得从此匈奴远遁,“幕南无王庭”。

然而汉朝也付出了相当的代价,霍去病入塞两年后病逝,年仅二十四岁,从此汉朝“久不北击胡”。太初四年(前101),贰师将军李广利攻打大宛四年,最终险胜,然而汉兵也阵亡了十余万人,丧马三万匹,大汉就此呈现衰败之迹。

劲敌匈奴被迫迁往西北,假意和汉王朝和好,但转头就敢把汉朝使臣苏武扣留在匈奴,凡十九年欲归不得。

汉武帝得知苏武被扣留的消息时,大怒,在天汉二年(前99)命令李广利统率三万骑兵从酒泉(在今甘肃)出发,预备伏击在天山一带活动的匈奴右贤王。又叫李陵从张掖(在今甘肃)赶回,负责李广利的后方粮草运送。李陵是人称“飞将军”李广的孙子,骑射精湛,又谦虚下士,被时人认为深得李广遗风。

而李广利是汉武帝宠姬李夫人的长兄,向来战绩平庸,少有战功。

李陵入京拜见汉武帝时,叩头表示不愿意负责李广利军队的粮草运输,请求自编一队,从后方偷袭匈奴单于,分散匈奴兵力。

汉武帝明白李陵这是耻于做李广利的下属,没有反对李陵的请求,只是说:“我已经出兵很多了,没有骑兵给你。”李陵曾在酒泉、张掖招纳了一些奇材剑客、南方勇士,组建了敢死队五千人,他明白武帝的意思,便回答:“用不着骑兵,我愿意以少击众,就用五千步兵直捣单于王庭。”

▲ 李陵

然而不幸的是,李陵出塞数千里,正面遭遇了单于主力,被三万多骑兵包围。李陵挥师搏击,杀匈奴兵数千,单于震惊,匆忙召集左、右贤王共八万多骑兵一起围攻李陵。五千步兵对战数倍于己的骑兵,一场力量悬殊的生死激战持续了十几日,最终还是以“矢尽道穷,救兵不至,士卒死伤如积”的失败告终。对于这场惊心动魄的搏斗,司马迁后来有详细记录:

且李陵提步卒不满五千,深践戎马之地,足历王庭,垂饵虎口,横挑强胡,仰亿万之师,与单于连战十有余日,所杀过当。虏救死扶伤不给,旃裘之君长咸震怖,乃悉征其左、右贤王,举引弓之民,一国共攻而围之。转斗千里,矢尽道穷,救兵不至,士卒死伤如积。然陵一呼劳军,士无不起,躬自流涕,沬自饮泣,更张空弮,冒白刃,北首争死敌者……

——司马迁《报任安书》节选

战到最后,只剩下十几个壮士跟随李陵。在此之前,李陵已经尝试过了各种突围方式,就连单枪匹马勇闯敌军大营刺杀单于都试过了,无功而返。

李陵也叹息过:“兵败如此,惟求一死!”死战天亮之前,李陵给将士们每人分发了两升干粮,一大块冰,约定夜半击鼓突围,但最终鼓未响。

李陵身边的韩延年战死后,李陵大声长叹:“无面目报陛下”,于是下马投降了。他剩下的部下四散逃命,有人逃回塞内,将情况报告了朝廷。

汉武帝得知李陵投降匈奴,大发雷霆,朝上文武百官也在骂李陵。先前的人有多看得起李陵以少击众,此时就骂得有多狠。

汉武帝见司马迁没有附和,便询问司马迁的看法。虽然司马迁和李陵同朝为官,平日志趣不同,没有什么往来,但是据司马迁的观察,深觉李陵这人不失为一个奇士:他事母至孝,对士卒讲信义,见财不眼红,又能谦虚待人,更重要的是,还奋不顾身时刻准备着解救国家的危急,实在很有“国士之风”。

现在李陵一有错误,那些不用提兵出征在家安稳坐着的人,却立马添油加醋地数落李陵的过失,不免让人寒心。

在司马迁看来,李陵之所以不死,而是无可奈何投降,大概是为了忍辱负重,等待将来在适当的时机报答汉朝。一言以蔽之,司马迁对李陵抱有不平之心,认为他的功劳远大于过失,功可抵过,希望汉武帝不必深责李陵。

不料,司马迁中肯客观的一番话却遭到了汉武帝的误会。汉武帝以为司马迁这样赞扬李陵打匈奴的功劳,实际上是为了诋毁李广利未能率主力救援,才致使李陵兵败。没等司马迁解释清楚,他就被定下一个诬罔主上的罪名,投入了监狱。这可是死罪!

不久又有人诬陷李陵在匈奴替单于练兵来对付汉军,汉武帝听后一怒之下将李陵家处以族刑,将他的母亲、妻子和兄弟都杀了。李陵得知后心如死灰,质问汉使:“那是李绪,不是我啊!我为汉朝领五千步卒横扫匈奴,因为没有救援失败了,有什么对不起汉朝的要杀我全家啊?”

李绪本来是汉朝的塞外都尉,驻守奚侯城,匈奴来攻便投降了,后替匈奴练兵,被嫁祸于李陵。从此,李陵诈降成真。很久以后汉昭帝继位,招李陵归汉,李陵拒绝了,认为中原于他早已无家可归,最后老死于匈奴。

当初李陵在匈奴时,去见过几次昔日一起担任侍中的好友苏武,两人之间有诗作往来。两人本都是忠心为国的人,却落得个完全不同的下场。始元六年(前81),苏武返回汉朝,李陵摆酒宴送别他,亲自作《别歌》高声唱道:

径万里兮度沙漠,为君将兮奋匈奴。

路穷绝兮矢刃摧,士众灭兮名已隤。

老母已死,虽欲报恩将安归!

——李陵《别歌》

受李陵事件牵连的司马迁下狱以后,他的朋友没有谁出来为他奔走营救,武帝左右的那些亲贵也没有谁肯为他讲一句话。加之后来李陵真的投降匈奴以后,更让司马迁受到了朝中人的嘲笑和戏谑。在身心俱受煎熬的境地里,司马迁莫名想起了父亲交代遗言的那一天。他信誓旦旦地向司马谈保证完成任务,现在他就要死了,他的著史工作却仍旧处于“草创未就”的阶段!蓦地司马迁的脑海里冒出了一个想法:“不值得”,就这样死去不值得。

“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。”

——司马迁《报任安书》节选

是的,人固然都有一死,但有的人死得比泰山还重,有的人却比鸿毛还轻,死的代价是有大小的。最终,司马迁也选择了不死,选择了坚持著作的理想。

依据汉王朝的法律,有两种情况可以免死:一种是拿钱赎罪,一种是受“腐刑”。赎死罪究竟需要多少钱,已经难以详细考据,大概是五十万钱左右。对于有钱人来说,这自然是送钱换命,很快就能重获自由的简单事。然而对于司马迁来说,他官小家贫,朋友又不肯伸出援手,哪里有钱换命呢。所以,他有且只有一种选择。

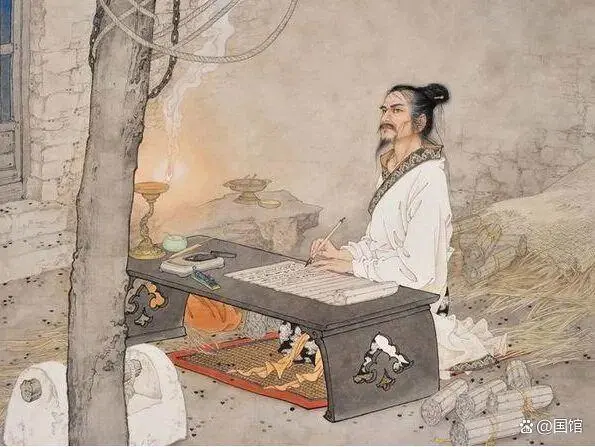

天汉三年(前98),司马迁“就极刑而无愠色”,受了残酷耻辱的腐刑。

出狱之后,司马迁做了中书令,表面看职位比太史令更高了。中书令主要负责将皇帝的命令下给尚书,然后把尚书的奏事转呈给皇帝。司马迁相当于以一个宦者的身份在内廷侍候武帝了。在世俗的心目中,这可算是“尊宠任职”。

与世俗观念相反,司马迁将此视为奇耻大辱,每次一想到受到的耻辱,就会汗湿衣背。现在司马迁除了隐忍苟活继续著述工作以外,对朝廷内外的一切事务再也提不起半分关注,甚至终日精神恍惚,“居则忽忽若有所亡,出则不知所如往”。

渐渐地,司马迁的修史动机也发生了重大的转变:变成了发愤著书型,即在经历磨难之后通过著书抒发心中的抑郁和不平。司马迁曾在《屈原贾生列传》中写道:

屈原正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。……其志洁,故其称物芳。其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。

——司马迁《史记·屈原贾生列传》节选

司马迁用诗一般的语言,高度评价了屈原的一生,是写屈原,也是在写他自己。他将自己亲身经验熔铸于笔下。

盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。及如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

——司马迁《报任安书》节选

西伯姬昌、孔子、屈原、左丘明、孙膑、吕不韦、韩非等,历史上这一系列人物,也都是在遭遇了不幸之后,发愤著书,以鸣其不平于天下后世。因此,司马迁发愤著书,所著述的不仅仅是三千年的通史,也是他一生短短几十年的个人史。

图 | pexels-pixabay ©

太始四年(前93)暮春,司马迁收到了朋友任安的来信。信中任安出于好意,安慰了司马迁一番,又勉励他有所作为,“教以慎于接物,推贤进士为务”。

任安虽是朋友,但却不能意会到李陵事件带给司马迁的身心创伤之大,反而像世俗其他人一样将司马迁当作是一般的宦者,以为他身在内廷,接近武帝,容易乘机进言。

司马迁一直没有时间给任安回信,他要扈从汉武帝到处漫游,不是东巡泰山,就是到海边的不其山去,年底还得随驾去凤翔举行祭祀五帝的祀典。到了这年十一月时,他听说任安犯了罪下狱,可能于次月受刑,才不得不给任安写了回信。这就是著名的《报任安书》。

回信中,司马迁叙说了自己的不幸遭遇,说明了李陵事件的经过,以及他自己所受到的冤枉。他还写尽炎凉世态,人情冷暖,讲自己当初遇祸时朋友和同僚的袖手旁观,也暗含了对任安的委婉责备。此外,司马迁也借此信向朋友汇报了自己苟活下来发愤著书的心理背景,并宣布了《太史公书》的基本完稿:

仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,略考其行事,综其终始,稽其成败兴坏之纪,上计轩辕,下至于兹,为十表,本纪十二,书八章,世家三十,列传七十,凡百三十篇。亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。

——司马迁《报任安书》节选

司马迁再度修改了《太史公书》记事的断限,由“上起黄帝,下至太初元年”,修正为“上计轩辕,下至太始四年”,以见盛观衰。他把三千年的历史首次作了一次通盘的清理,通过本纪、表、书、世家、列传这五种不同的体例,使之相互配合和补充,而组成一个庞大而完整的系统。

在这个独创的系统中,司马迁主要想达成三个目的:一是“究天人之迹”,这是战国秦汉时代的士大夫都一直想要认识的大问题,也是当年汉武帝策问董仲舒的主要问题,即认识天与人的关系,探讨天道与人事之间的关系;二是“通古今之变”,即认识历史与古今发展变化的轨迹,试图通过历史的发展演变,寻找历代皇朝兴衰成败之理,这是当初孔子作《春秋》没有解决的新问题;三是“成一家之言”,即司马迁发愤著书,把历史学和文学巧妙结合起来开创出纪传体史学和传记文学,从而形成自己一家的言论,来表达自己某些历史见解,表达某些思想。

在写作过程中,司马迁始终坚持如实著录,不歪曲、不夸张地按照历史事实本来的情况著录。

比如说,本纪和世家的传主一般是传说或历史上真实存在的皇帝与王侯,司马迁会根据他们真实的历史地位来决定他们入本纪还是世家。像西汉惠帝虽然做过几年皇帝,但由于有职无权,没有起什么作用,所以本纪中没有他的地位。

反而是惠帝朝的实际发号施令者吕后,她虽然没有天子的称号,却被列入了本纪。类似的还有项羽,作为秦汉之际主宰天下的人物,他虽然最终没有争夺到皇位,但也被列入了本纪。还有孔子没有王侯的爵位,陈胜是自立为王,司马迁把他们列入了世家,因为他们的历史地位堪与王侯相比。这就是司马迁对历史事实的充分尊重。

东汉史学家班固有种种看不惯司马迁的地方,却仍然不得不大力颂扬司马迁的良史之才,称之:“其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。如实记录这个道理看似平平无奇,但放在封建专制时代,要说真话,讲真理可就太难了。不然孔子也犯不着迂回曲折地用“春秋笔法”来表达自己的道理。不然后代也不会有那么多史官因为秉笔直书而接连掉脑袋了。

只是,出乎司马迁意料的是,他实录无数历史事实后反而发现了有时候封建社会的道理很难理解。

或曰:“天道无亲,常与善人。”若伯夷、叔齐,可谓善人者非邪?积仁洁行如此而饿死。且七十子之徒,仲尼独荐颜渊为好学。然回也屡空,糟糠不厌,而卒蚤夭。天之报施善人,其何如哉?盗跖日杀不辜,肝人之肉,暴戾恣睢,聚党数千人,横行天下,竟以寿终,是遵何德哉?此其尤大彰明较著者也。若至近世,操行不轨,专犯忌讳,而终身逸乐,富厚累世不绝。或择地而蹈之,时然后出言,行不由径,非公正不发愤,而遇祸灾者,不可胜数也。余甚惑焉,倘所谓天道,是邪非邪?

——司马迁《史记·伯夷列传》节选

司马迁在列传的第一篇写了伯夷和叔齐的故事,讲周朝时孤竹君的两个王子,在父亲死后,互相让位,最后竟都不得善终,饿死在首阳山。

司马迁由此及彼,提出了一个疑惑:圣人常说善有善报,恶有恶报,可是为什么现实却是善人恶报,恶人善报呢?他不明白这些善恶、是非、祸福、穷达的道理到底是怎么讲的,天道又究竟是什么。

受限于时代思想,司马迁找不到答案,就连自身遭遇的困境也难以解答。他只好将惩恶扬善的希望寄予在一群游侠身上,这群救危济困的侠客成了司马迁笔下倾倒众生的英雄(《史记·游侠列传》)。

他所钦佩的侠客精神,大概也曾促使他在李陵事件上发声。更是面对社会现实的一种无力和无奈。

总之,太始四年司马迁已经基本定稿《太史公书》,这年他五十三岁。他完成了父亲的重托,弥补了两代人的遗憾。然而,在给任安的回信中,他却表示现在不愿意让《太史公书》面世,而是要“藏之名山”,等待跟自己志同道合的人出现,再将其广传天下。

自从给任安回信之后,司马迁的事迹再也不可考,最后他活了多大年纪,也很难确定。后世学者大多猜测他大概卒于汉武帝末年(前87),这一年汉武帝驾崩。

司马迁晚年写过一篇《悲士不遇赋》,也像屈原赋《离骚》一样悲叹士不遇。赋中司马迁讲一个有才能而公正的士大夫总会在美恶难分的封建淫威之下,遭遇到“理不可据,智不可恃”的命运。

悲夫!士生之不辰,愧顾影而独存。恒克己而复礼,惧志行而无闻。谅才韪而世戾,将逮死而长勤。虽有形而不彰,徒有能而不陈。何穷达之易惑,信美恶之难分。时悠悠而荡荡,将遂屈而不伸。

使公于公者,彼我同兮;私于私者,自相悲兮。天道微哉,吁嗟阔兮;人理显然,相倾夺兮。好生恶死,才之鄙也;好贵夷贱,哲之乱也。炤炤洞达,胸中豁也;昏昏罔觉,内生毒也。

我之心矣,哲已能忖;我之言矣,哲已能选。没世无闻,古人唯耻;朝闻夕死,孰云其否!逆顺还周,乍没乍起。理不可据,智不可恃。无造福先,无触祸始。委之自然,终归一矣!

——司马迁《悲士不遇赋》

在“不遇”的命运里,司马迁仍然在不断修订《太史公书》,增写了武帝晚年发生的巫蛊之祸、父子相残局面,和武帝在轮台下罪己诏,不再穷兵黔武的结局,以及李广利兵降匈奴等事件。

他的朋友任安在上一次犯罪中得到了武帝赦免,却死在了巫蛊之祸的风波里。

汉宣帝时,司马迁的外孙平通侯杨恽非常爱读外祖司马迁的书,于是将书呈献朝廷,朝廷最终将其公诸于世。到了东汉桓灵时,《太史公书》演变成了《史记》之名。流传至今,《史记》一书也得到了至高无上的评价:“史家之绝唱,无韵之离骚”!

从此,千年万年,司马迁的名字都将与屈原并列在一起,犹如天上日月,灿烂光明。

图 | pexels-chris-f ©

发表评论