西汉刘向的《列女传》以其传、颂、图三位一体的编撰方式在中国古代典籍中别具一格,正因为如此,《列女传》文本及其图像在后世流传过程中,必然涉及到其文本(语言文字)与图像的关系问题。不同时代,不同类型的《列女传》文本与图像中,其语图关系的紧密程度也有所区别。一方面,《列女传》中语象与图像在这种相互模仿、相互斗争的模式中共同发展、共同进步;另一方面,语象与图像结合程度的不同也带来了叙事强度上的区别。

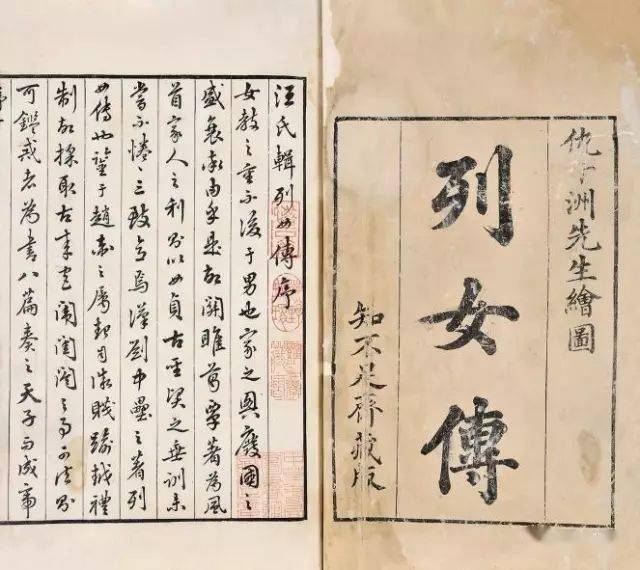

《列女传》是汉代学者刘向的重要著作之一,它分为《母仪》、《贤明》、《仁智》、《贞顺》、《节义》、《辩通》、《孽嬖》七卷,以分门别类的方式记载了百余位古代妇女的传记。刘向不仅是编撰《列女传》文本的作者,他还亲自将《列女传》图像化。据刘向所著《七略别录》的残卷可知,《列女传》上的故事曾被注解和图绘于一座四扇屏风之上:“臣向与黄门侍郎歆所校《列女传》种类相从为七篇,以著祸福荣辱之效,是非得失之分,画之于屏风四堵。”《汉书·艺文志》著录:“刘向所序六十七篇。”注:“《新序》、《说苑》、《世说》、《列女传颂图》也”。显然,《列女传》是由传、颂、图三部分组成。这样三位一体的典籍编撰方式,不仅在刘向之前尚未发现,就是在刘向之后也很少见到。汉代之后,不仅出现了许多注解《列女传》的著作,种类繁多、形态各异的列女图也是层出不穷。与其他流传后世的典籍相比,图像的存在是《列女传》独具特色的地方,而这个特点的独出于世与刘向对《列女传》采取的传、颂、图三位一体的编撰方式密切相关,前代有范,后世相因。

正因为《列女传》采取文字与图像并存的编撰方式,所以在《列女传》及其故事流传过程中,必然涉及到语言文字与图像的关系问题,而它们之间的关系一直处于一种发展的状态。根据考察可知,在《列女传》文本形成之前,列女故事已经以图像的形式在民间和宫廷流传,这是属于“语图一体”的状态,语言与图像的功能合二为一,共同推动这些故事的流传。当刘向编撰完成《列女传》并将其图像化之后,便处于一种“语图互仿”的状态,语言与图像相互模仿,《列女传》故事以绘画形式或雕塑(汉画像石、画像砖、墓室壁画、绢本绘画、纸本绘画等)流传。宋元之后,随着纸张的普及和印刷术的发明,《列女传》以版画形式流传,此时便处于“语图合体”或“语图互文”的状态,语言文字与图像同处于一个界面,二者相互映衬,语图交错。

“语象”与“图像”(物像)是语言文字与图像的细胞,二者之间的相互唤起、联想和模仿是语图关系呈现出不同面貌的深层原因,所以集中对“语象”与“图像”的研究可以抓住语图关系变化的关键。后世对《列女传》的图像演绎形式各异、异彩纷呈,根据图像表现所运用的材料来看,可以分为屏风图像、壁画图像、画像石与画像砖图像、绢本图像、纸本图像与版画图像等。由于所选择的材料不同,其图像的表现形式也各有特点,更加重要的是,不同图像形式之间,其语象和图像的面貌、关系也有所区别。所以,通过对其中语象与图像的研究,可以从一个新的角度观察到《列女传》文本及其图像的变化过程。

一、屏风图像

屏风是古人常用的一种屋内陈设,汉人广为运用,其上绘图也来源甚早。宋高承的《事物纪原·屏风》说:“汉制屏风,盖起于周皇邸斧庡之事也。”庡,指宫殿上陈设在户牖之间画有斧形图案的屏风。《释名》曰:“屏风,以屏障风也。庡在后,所依倚也。”《礼记·明堂位》曰:“天子负斧庡,南面而立。”郑玄注:“斧庡,画屏风。”《三礼图》:“庡,纵广八尺,画斧文。今之屏风。则遗象也。”汉淮南王刘安和羊胜都有《屏风赋》,更加说明屏风在汉代生活中的常见性。刘向之所以选择将《列女传》故事图绘于屏风之上,一方面与屏风的广泛运用有关,另一方面也与当时屏风多绘帝王列女图像相关。

据史料记载,《列女传》中的一些故事在刘向之前就已经有了图像表现,而屏风则是这些图像常用的表现形式。景帝时人羊胜,曾为梁孝王上客,他的《屏风赋》曰:“屏风始耠(《初学记》作‘张设’),蔽我君王。重葩累绣,沓璧连璋。饰以文锦,映以流黄。画以古列,顒顒昂昂。藩后宜之,寿考无疆。”“画以古列,顒顒昂昂”,意为屏风上绘画的古列女图,像貌服肃,气概轩昂。

又如《汉书·叙传》载班固祖上班伯进谏汉武帝的故事。汉武帝“乘舆幄坐张画屏风”,其中“画纣醉踞妲己作长夜之乐”,汉武帝指画问班伯:“纣为无道,至于是虎?”班伯回答:“《书》云‘乃用妇人之言’,何有踞肆于朝?所谓众恶归之,不如是之甚者也。”武帝又问:“苟不如此,此图何戒?”班伯答:“沉湎于酒……”妲己的这个故事即《列女传·孽嬖传》中的“殷纣妲己”。

屏风作为一种室内的陈设,其所在的位置往往在主人的坐榻周围。将图绘有列女的屏风置于帝王嫔妃的座位四周,其道德训诫的目的十分明显。虽然不能确定刘向将绘有列女图像的屏风献给汉成帝,但其编撰以及图绘《列女传》进行劝诫的目的确实是承古而来。

刘向之后,绘有列女图像的屏风越加流行起来。《后汉书·宋弘列传》载:“弘当讌见,御坐新屏风,图画列女,(光武)帝数顾视之。弘正容言曰:‘未见好德如好色者。’帝即为微之。笑谓弘曰:‘闻义则服,可乎?’对日:‘陛下进德,臣不胜其喜。’”这条材料说明虽然“列女图”依旧承载着道德说教的任务,但是随着时代的发展,原本“颐颐昂昂”、正颜敛容的列女开始变成感官享受的对象,甚至连帝王都不再将其视为道德的楷模,而将其当成一种美而频频回顾欣赏。

包括刘向所制作的屏风在内,所有的汉代屏风早已不存,不过1966年在山西大同石家寨司马金龙墓出土的一架屏风可以帮助我们构想出它们的样子。根据墓志铭可知,这座墓葬的主人,北魏大将军司马金龙下葬于484年。在其墓中出土的这架屏风虽然晚于刘向时代的作品,但从质地、结构到主题和装饰风格来看,它几乎保留了记载中的汉代列女屏风的所有特征。

三、绢本、纸本与版画图像

汉代绘有列女图的屏风早已不存,灵光殿也早已飞灰湮灭,留存下来的只有坚硬而难以磨灭的画像石以及存在于墓室的壁画。除此之外,列女图在汉代还曾被绘制彩箧之上以及被制作成易于携带的卷轴画。《历代名画记》载:“灵帝诏邕画赤泉侯五代将相于省,兼命为赞及书,邕书画及赞皆擅名于代,时称三美”,蔡邕有“《讲学图》、《小列女图》传于代”。

蔡邕之后,魏晋南北朝时期的画家对列女图的兴致不减,而且经常绘制群体性的列女图,据《历代名画记》可知,生于晚唐的张彦远尚可见晋明帝司马绍的《列女图》;荀朂的《大列女图》、《小列女图》;卫协的《列女图》、《小列女图》;王廙的《列女仁智图》;谢稚的《列女母仪图》、《列女贞节图》、《列女贤明图》、《列女仁智图》、《列女传》、《列女辩通图》、《列女画秋兴图》、《列女图》、《大列女图》;戴逵的《列女仁智图》;刘宋濮道兴的《列女辩通传》;南齐僧珍的《姜嫄等像》;王殿的《列女传母仪图》;陈公恩的《列女贞节图》、《列女仁智图》等。

可惜如此丰富的绘画材料如今早不存,反倒是不见《历代名画记》著录的一幅绘画作品现今有宋人的摹本传世,这就是东晋著名画家顾恺之的《列女仁智图》。这幅绘画作品如今藏于北京故宫博物院,据画名便可知,此画乃依据《列女传·仁智传》绘历史上有智谋远见的妇女,每节后录其颂语,注明所绘人物。此卷原本有15节,共收集15位列女故事,全卷49位人物,现仅存10节,共28人,其中“楚武邓曼”、“许穆夫人”、“曹僖氏妻”、“孙叔敖母”、“晋伯宗妻”、“灵公夫人”、“晋羊叔姬”7个故事保存完整,“齐灵仲子”、“晋范氏母”、“鲁漆室女”3个故事只存一半。

顾恺之的这幅画在唐代就已经有了摹本,而这个摹本至宋犹存,宋人米芾的《画史·晋画》称顾恺之:“《女史箴》横卷,在刘有方家,已上。笔彩生动,髭鬟秀润,《太宗实录》载购得顾笔一卷。今士人家收得唐摹顾笔《列女图》,至刻板作扇,皆是三寸余人物,与刘氏《女史箴》一同。”《女史箴》即著名的《女史箴图》,乃顾恺之依据西晋张华《女史箴》一文而作,原文12节,所画亦为12段,唐摹本存自“冯媛挡熊”至“女史司箴敢告庶姬”共9段,现藏于大英博物馆。故宫博物院另藏有宋代摹本,水平稍逊,而多出樊姬、卫女2段。张华的《女史箴》是在刘向《列女传》的影响下而作,同样带有浓厚的政治目的,当时即被奉为“苦口陈箴、庄言警世”的名篇。其中“樊姬感庄,不食鲜禽”、“卫女矫桓,耳忘和音”以及“班妾有辞,割驩同辇”三个故事均出自于《列女传》,而“玄熊攀槛,冯媛趁进”的故事则被后人编入《续列女传》。《列女仁智传》与《女史箴图》这两部体现女性美德的画作出自顾恺之一人之手,说明其对此类题材的偏爱。

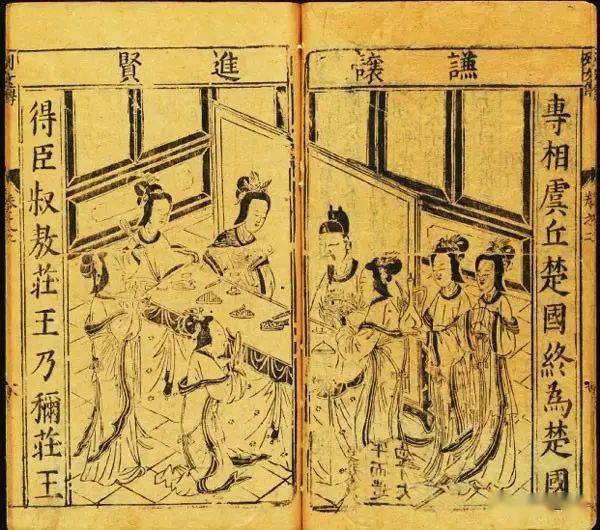

顾恺之的《列女仁智图》多处可以体现汉代的意味,很可能直接承接于刘向的列女图。比如画卷中多处保留了汉代的衣冠制度,如男子所戴的进贤冠,身着的曲线大袖袍,女子的梳垂霄髻,身着的深衣等。又如蘧伯玉所乘坐的马车称“轺车”,同样是汉代形制,如今大量出土的汉画像石、砖和壁画中都可看到与之相类似的图像。从艺术上说,《列女仁智传》人物线条粗犷流畅,造型生动,特别是对妇女的描绘,体态轻盈飘逸,婀娜多姿,达到了当时绘画的高峰。其构图布局则与武梁祠的列女画像一脉相承,《列女仁智传》虽然描绘的只是15位女性的故事,却绘有49个人物,平均每个故事都有3个左右的人物图像,这些人物图像共同构成了一个具有故事情节的图像片段;加上每个人物均有榜题,每个故事片段的右侧还有一小段题记文字,既补充说明了故事情节,又巧妙地将两个故事分开,这样的形式与武梁祠画像别无二致。人物图像与榜题、题记一起构成一个完整的叙事体,语象与图像的紧密结合使其叙事性得到充分的发挥。同样的构图样式也体现在《女史箴图》中,说明顾恺之在这两幅图中运用了相同的构图法则。

从语象与图像关系来看,武梁祠汉画像、《列女仁智图》与北魏司马金龙屏风图像三者恰好处于一个前后相继的过程中。武梁祠画像属于榜题加图像的类型,其中人物图像多具动作性,展演出一段情节。《列女仁智传》具有类似的特征,而题记的出现使得图像的叙事能力大大增强。司马金龙屏风图像则继承了武梁祠画像与《列女仁智传》的特征,不仅人物图像动作性强,而且出现了榜题、题记与图像三者结合的画面,尤其是其题记,与《列女仁智传》相比,显得更加丰富,其所带来的叙事效果也更强。

南北朝之后,列女图的创作陷入了低潮,《历代名画记》中不见隋唐时代的列女图著录,整个《宣和画谱》中著录的有关列女图的作品也只有南唐周文矩的《鲁秋胡故实图》,一方面可能是画家对创作列女图的兴趣转淡,另一方面也有可能是因为战火而导致作品的流失,故而后世不见著录。这种现象从明代中期以后得到了极大的改变,有关列女图的创作再一次兴盛起来,不过这一次的创作高潮并不是以传统的绘画形式——绢本、纸本为主,而是以一种新型的形式——版画为主。

以版画图绘《列女传》始于北宋年间,与雕版印刷的逐步兴起密切相关。现今能够看到的最早的《列女传》版画是北宋仁宗嘉祐八年(公元1063年)建安余靖庵勤有堂刊本,图版作上图下文版式;全书共8篇,123节,插图123幅;书中题“汉护天都水使者光禄大夫刘向编撰,晋大司马参军顾恺之图画”;宋刻本传世稀少,钱谦益曾有收藏,后归于清宫。清乾隆嘉庆时藏书家黄丕烈曾见过宋原刊本,后流失不知所踪,清晚期分别有《文选楼丛书》本与顾氏小读书堆本流传于世,但都失原本面貌。

据学者研究可知,除去《文选楼丛书》本与顾氏小读书堆本之外,明清时期《列女传》版本还有明正德刊本、明嘉靖黄鲁曾刊本、明万历黄嘉育刊本、明崇祯太仓张浦刊本、清《四库全书》本、清三家校注本等,其中清代的版本均与建安余氏本有着千丝万缕的联系,形制大体无差。不过明代的各种版本则与建安余氏本相差较大,比如万历黄嘉育刊本中的图像在每传之前,其他的几个版本则干脆无图。

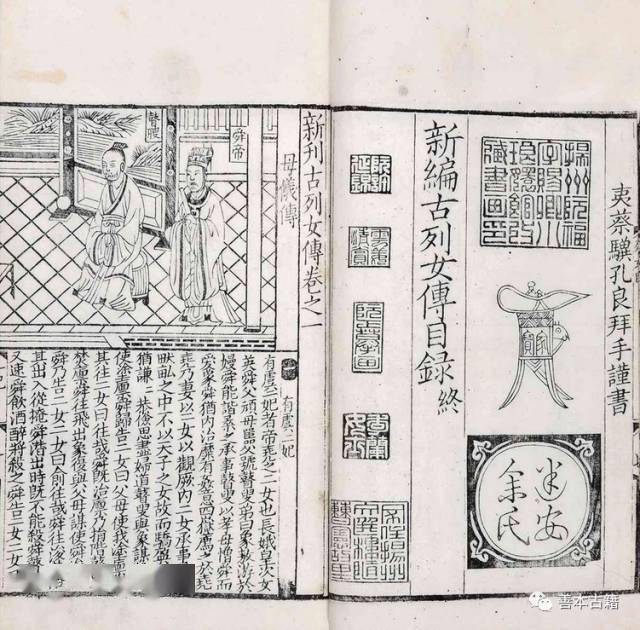

此外,明代还出现了一些《古今列女传》,与古本《列女传》相比,其内容扩充了不少,其版式也与建安余氏本相差较大。比如万历十五年(公元1587年),金陵富春堂刊刻的《古今列女传》,其原题为《新镌增补全像评林古今列女传》,经过了明代茅坤的增补,彭烊的点评和宗原校点。虽然其卷数与建安余氏本一样都为八卷,但是其中所收纳的列女故事却从汉代之后一直延续下来,内容比建安余氏本多出不少。其版式也独具一格,为插图双面连式,图上方通栏标题,左右镌以联语,此为金陵富春堂戏曲诸本的独特版式。

不过也有形制古朴的《古今列女传》出现,比如明万历年间刊刻的《新锓全像音释古今列女传卷》,内页上题为“晋安翁青阳校正、书林杨景生梓行”。同样作上图下文版式,不过此本为单面,而建安余氏本则为双面连式。

与屏风、壁画、画像石、绢本、纸本等传统的列女图相比,版画列女图与文字的联系更加紧密,其中所体现的语象与图像的关系也有很大的不同。在传统列女图中,虽然文字所占的份额多少不一,但整体上,文字起到的只是一种补充解释的作用。当观者在观看画面时,其首先捕捉的肯定是占据大部分面积的图像,只有在他们无法理解图像本义时,才去求助于文字。文字在这些画面中从来没有占据过主要地位,而它们的存在也是若有若无,不管是屏风、壁画、画像石图像,还是绢本、纸本图像,都有文字缺失的状况,甚至在一些画面中,已经留出了属于榜题的长方形空白处,但设计者最终依然将其付诸阙如。毫无疑问,在设计者眼中,文字是可有可无的,只要观者掌握了足够的知识,他们仍然能够通过自己的想象复原整个图像,使叙事过程得以完成。

但是在版画列女图中,这种情况恰好得到了逆转,图像开始成为文字的附庸。绝大多数版画列女图都依存于版刻《列女传》而存在,设计者首先着眼的是《列女传》文本本身,图像开始变得可有可无,所以在许多《列女传》版本中,图像经常被无情的删去。即使是在版画异常发达的明晚期,无图的《列女传》版本数量还是要比有图的《列女图》多,学者们对于《列女传》文字的关注要远远超过对其图像的关注,对文字的关注实质即在于对叙事的关注。

当这样的逆转得以完成之后,我们可以发现语象与图像的关系恰好走完了一个循环。当初刘向首先编撰了《列女传》的文本,然后以文本为基础绘制了图像,由于材料的限制,他只能选择某些图像进行绘制,并只能将少量榜题与题记标注其上,后世各种各样的列女图在此基础上层出不穷,其形制与刘向的列女图大同小异。当纸张开始得到广泛运用,印刷术成熟之后,材料的限制完全被打破,于是人们又开始重视《列女传》的文本,在画面中原本沦为附庸的文字开始占据主要地位,图像则降为次要。语象与图像就是在这种相互模仿、相互斗争中共同进步,一方面,以语象为代表的文字内容不断地得到扩充,其接受的范围也不断扩大;另一方面,以图像为代表的绘画也在艺术上得到不断提升,并衍生出种类繁多的形式,其中的叙事能力也在不断增强。(李征宇)

如需参与古籍相关交流,请回复【善本古籍】公众号消息: 群聊

欢迎加入善本古籍学习交流圈

发表评论