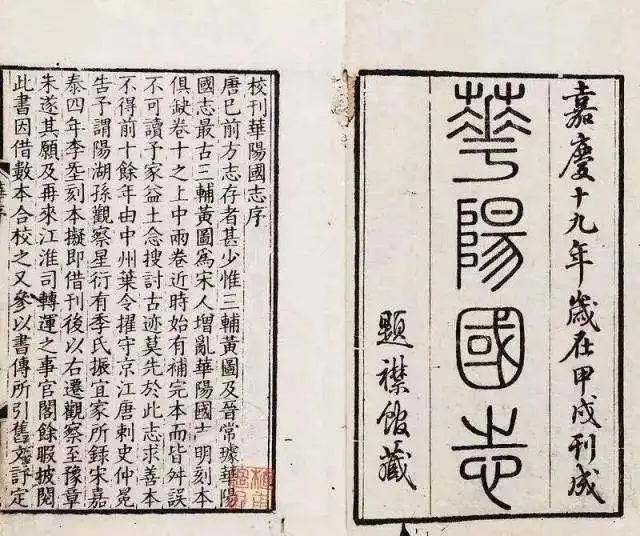

《华阳国志》所见西汉经学史料辑考

文/程苏东

《华阳国志》是东晋士人常璩所撰的一部地方文献,其在西南地区社会风俗史、方言史、民族史、文学史等方面的研究价值,早已受到相关领域学者的关注[①],但在经学史研究领域中,该书的价值仍未得到关注。 笔者近年来系统调查经部以外文献中所见西汉经学史料,在《华阳国志》中辑得西汉经学家及其史事数条,颇可补《史记》、《汉书》等传统史籍之不足。当然,由于《华阳国志》的产生时代上距西汉已经较远,且其书之史料来源颇为驳杂,文本自身在传播过程中也存在较多错讹脱漏的情况,因此,对于这些文献的可信度,亦需作审慎之考辨,方可有助于西汉经学史之研究。以下即以《华阳国志》所见三条西汉史料为例,略作考论。

一、关于武帝所立“五经博士”的初任人选

关于武帝建元五年(BC136)最初所立的“五经博士”究竟为谁的问题,长期以来受到学者的关注。但由于《史记》、《汉书》在这方面并无明确记载,因此至今仍无定说。从《汉书·儒林传》的记载看来,武帝虽然颁定了置五经博士的诏令,但当时似乎并未有合适的、完备的人选来充任这一职务,我们现在知道的曾任武帝时期博士的经师,其时代与建元五年最为接近的,便是在元光五年(前130)再任博士的公孙弘,其事见于《史记·平津侯主父列传》:“元光五年,有诏徵文学,菑川国复推上公孙弘。……召入见,状貌甚丽,拜为博士。”[②]然《汉书·百官公卿表下》载其迁官亦在元光五年:“博士公孙弘为左内史,四年迁”[③],可知公孙弘再任博士的时间仅有数月而已。其他如孔安国和褚大,只能根据兒宽为博士弟子的时间而推测其就任不得晚于元狩三年(前120)[④],再往前推便无法考识。胡平生先生认为孔安国任博士乃在元朔五年(前124)汉武帝为博士官初置弟子员之时[⑤],但也缺乏可信的证据。而值得注意的是,在《华阳国志》卷三中载有一条关于武帝时期所任博士的材料,丰富了我们关于“五经博士”初任人选问题的认识:

孝文帝末年,以庐江文翁为蜀守,翁穿湔江口,溉灌郫繁田千七百顷。是时,世平道治,民物阜康;承秦之后,学校陵夷,俗好文刻。翁乃立学,选吏子弟就学。遣隽士张叔等十八人东诣博士,受七经,还以教授。学徒鳞萃,蜀学比于齐鲁。巴、汉亦立文学。孝景帝嘉之,令天下郡、国皆立文学。因翁倡其教,蜀为之始也。孝武帝皆征入叔等为博士。叔明天文灾异,始作《春秋章句》。官至侍中,扬州刺史。[⑥]

这条材料此前鲜少为学者所注目。关于文翁兴蜀学之事,首见于《汉书·循吏传》:

文翁,庐江舒人也。少好学,通《春秋》,以郡县吏察举。景帝末,为蜀郡守,仁爱好教化。见蜀地辟陋有蛮夷风,文翁欲诱进之,乃选郡县小吏开敏有材者张叔等十余人亲自饬厉,遣诣京师,受业博士,或学律令。减省少府用度,买刀布蜀物,赍计吏以遗博士。数岁,蜀生皆成就还归,文翁以为右职,用次察举,官有至郡守刺史者。[⑦]

《汉书》列举文翁所遣诣京师受学诸生,正以张叔为首,知叔必为其中翘楚,但关于这批蜀生后来的仕途发展,《汉书》并无具体介绍。但从“用次察举,官有至郡守刺史者”可知,这批蜀生虽然受学皆还归蜀地,但颇有再次出蜀而从宦者。 而从前引《华阳国志》的记载看来,他们得以出仕的契机,正是武帝广徵博士一事。

关于张叔其人,名宽,字叔文,《华阳国志》、《汉书》皆之为张叔,其事又旁见于《华阳国志》卷十上:

叔文播教,变《风》为《雅》。道洽化迁,我实西鲁。张宽,字叔文,成都人也。蜀承秦后,质文刻野。太守文翁遣宽诣博士。东受《七经》,还以教授。于是蜀学比于齐鲁。巴、汉亦化之。景帝嘉之,命天下郡国皆立文学。由翁唱其教,蜀为之始也。宽从武帝郊甘泉、泰畤,过桥,见一女子裸浴川中,乳长七尺,曰:“知我者帝后七车。”适得宽车。对曰:“天有星主祠祀,不齐洁,则作女令见。”帝感寤,以为扬州刺史。复别蛇莽之妖。世称云七车张。作《春秋章句》十五万言。[⑧]

由此可证张叔、张宽即为一人。至于其获徵博士的具体时间,《华阳国志》并无记载,但其获称“七车张”之本事,则可见于《艺文类聚》所引陈寿《益部耆旧传》:

蜀郡张宽,汉武帝时为侍中,从祀甘泉。至渭桥,有女子浴于渭水,乳长七尺,上怪其异,遣问之。女曰:“帝后第七车知我所来。”时宽在第七车,对曰:“天星主祭祀者,斋戒不严,则女子见。”[⑨]

干宝《搜神记》亦载此事[⑩],与《益部耆旧传》大抵相合。据《史记·封禅书》,汉武帝祀甘泉乃在元鼎五年(前112)[11],而张宽此时已为侍中,则其获任博士当在此前。又据前文所考,至少在元狩三年至元鼎四年之间,褚大乃为当任博士。褚大为董仲舒弟子,其任应为《春秋》博士,如果汉武帝时期的五经博士每经仅置一人的话,则张宽的任期,显然又应在褚大之前。结合公孙弘元光五年的博士任期,武帝前期《春秋》博士的时间空缺就仅有建元五年(前136)至元光五年(前130)以及元光六年(前129)至元狩三年(前120)这两段了,而后者由于仍处于褚大担任博士时间的上限中,褚大很可能是自元光六年或稍后即继公孙弘而为《春秋》博士。而基于这样的推测,如果我们进一步考虑到《华阳国志》中张宽“始作《春秋》章句”的记载, 则张宽之获任《春秋》博士,极有可能在公孙弘之前,也就是在建元五年至元光五年之间,是“五经博士”中《春秋》学的首任博士,故有“始作”章句之事。从《华阳国志》卷三的记载来看:“孝武帝皆徵入叔等为博士”,则与张宽同获徵博士者,尚有当时与宽同入长安受学的那批博士弟子。若其说可信,则武帝初置“五经博士”时任命的首批博士, 似乎正是以景帝时期蜀守文翁遣送入京从博士习“七经”的这批儒士为主,由于他们皆师承自太学博士,而其所习又为专经之学,正适合担任这一新设的专经博士之职。而且,从《后汉书•百官志》可知,武帝虽尊立“五经博士”,但其时博士之秩不过“四百石”[12],地位并不算高,因此武帝徵请董仲舒、杨何等年高德劭的大儒时,反鲜有徵为博士之例,如董仲舒元光元年应贤良文学举,“对既毕,天子以仲舒为江都相,事易王。”[13]据《汉书》如淳注云:“诸侯王相在郡守上,秩真二千石。”[14]董仲舒以贤良文学举之头名获任“真二千石”之王相,则四百石博士之获任者,其资望显然应较董仲舒逊色不少。偏处蜀地、在儒学上似无特别声望的张叔等儒生集体获徵为博士,在博士官品秩较低的制度现实下,似乎也是可以理解的。

二、关于张宽“始作《春秋章句》”及其师法问题

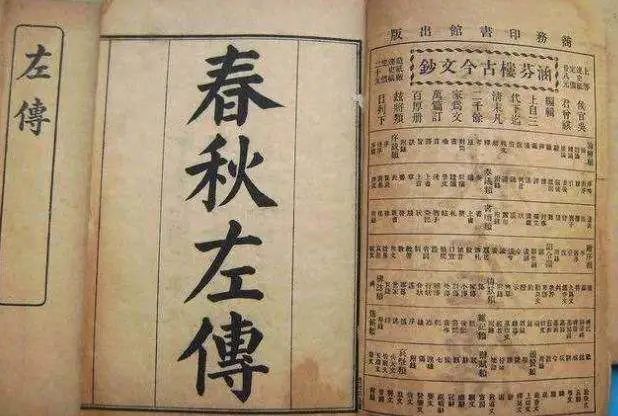

关于汉代初年《春秋》的师学渊源,《史记·儒林列传》总言之曰:“言《春秋》于齐鲁自胡毋生,于赵自董仲舒。”[15]而从其分述的部分看来,这里所指的《春秋》,均系《春秋》公羊学。胡毋生、董仲舒在文景时期曾先后获任博士,但从《汉书·艺文志》的记载看来,他们似乎都没有关于《春秋》的章句传注。《汉书·董仲舒传》载其有“说《春秋》事得失,《闻举》、《玉杯》、《蕃露》、《清明》、《竹林》之属,复数十篇,十余万言,皆传于后世”[16],今《春秋繁露》中有《玉杯》、《竹林》等篇,似为其传于后世者。从这些篇什看来,董仲舒所论乃《春秋》之辞例、义法与读法,并就《春秋》义例讨论治道得失,属于并不依傍经文的“传记”体,并非依经说义、分章析句的“章句”体。至于胡毋生,则《汉书·艺文志》、《儒林传》皆未言其著述。《公羊春秋》虽然在汉初已有胡、董等名家,师学系统已经建立,但师法章句似仍未完备。《汉书·艺文志》所载“《公羊章句》三十八篇”出于何人、何种师法,学者始终未能辨清。至清人姚振宗,乃据日传本《文馆词林》所收东汉李固《祀胡毋先生教》一文定《汉志》所载“《公羊章句》”为董仲舒所作:

唐本《文馆词林》(见近刻《古佚丛书》):后汉李固《祀胡母先生教》曰:“自宣尼没,七十子亡。经义乖散,秦复火之。然胡母子都禀天淳和,沈沦大道,深演圣人之旨,始为《春秋》制造章句,是故严、颜有所祖述征微,后生得以光启,斯所谓法施于人者也。故宣尼豫表之曰:胡母生知事情,匿书自藏,不敢有声。”又曰:“太守以不材,尝学《春秋胡毋章句》,每读其书,思覩其人,不意千载,来临此邦。是乃太守之先师,又法施于人,礼宜有祀。”

按范书《李固传》:永和中固以荆州刺史徙为泰山太守,此下教祀胡母先生,其即为泰山太守时也。李学胡毋生《公羊章句》,可补范书之缺。而胡毋生,齐之泰山郡人,有《公羊章句》,亦赖以弥缝班书之略。又按《儒林传》云:“瑕邱江公受《穀梁春秋》及《诗》于鲁申公。武帝时,江公与董仲舒并,上使与仲舒议,不如仲舒。而丞相公孙弘本为《公羊》学,比辑其义,卒用董生。于是上因尊《公羊》家。由是《公羊》大兴。”《艺文志》《公羊章句》三十八篇不著撰人,疑即董氏书。胡毋氏《章句》据李子坚,言当时“匿书自藏”,殆归教于齐,齐之学《春秋》者传之,至后汉犹存,为何劭公等所祖述。[17]

事实上,根据李固所言,似乎胡毋生乃“始为《春秋》制造章句”,但据《汉书·儒林传》,西汉官学所传《公羊》严、颜二学皆祖述董氏,故姚振宗认为《汉书·艺文志》所收“《公羊章句》”当出于董氏,而胡氏所撰者乃“匿书自藏”,仅在齐地流传,至东汉时更成为何休撰写《春秋公羊经传解诂》之援据。

不过,《史记》、《汉书》皆不载董仲舒作“章句”之事,故姚振宗此说实缺乏说服力。 至于《华阳国志》,则先后称“叔明天文灾异,始作《春秋章句》。”[18]、“作《春秋章句》十五万言。”[19]为我们探讨《汉书·艺文志》所载“《公羊章句》”编纂者的提供了新的思路。

据《华阳国志》所载,文翁遣张宽等十八人东诣受经的时间乃在汉文帝末年,但《汉书》则称文翁于“景帝末,为蜀郡守”[20],恐当以《汉书》之言为信。但无论时间早晚,可以确信的是, 张宽等十八人至长安后,乃是从博士受经,因此,张宽习《春秋》之师,应当就是景帝末年见任博士者。

而景帝时期获任博士而今可考知者,只有辕固、董仲舒与胡毋生三人,辕固所治乃《诗》, 因此张宽《春秋》的师学来源,仅可能来自董仲舒和胡毋生。关于董、胡二人在孝景期间任博士的具体时间,程元敏先生认为“仲舒学行,多在景武之世,又著书称胡母生之德,则渠为《春秋公羊》博士当在胡老归齐里之后,亦即谓董继胡补博士缺,推宜在景皇中元顷”[21],也就是以董仲舒为景帝后期的博士,其说大抵不误。而《汉书·五行志》又云“汉兴,承秦灭学之后,景、武之世,董仲舒治《公羊春秋》,始推阴阳,为儒者宗。”[22]董仲舒以“推阴阳”治《公羊春秋》,《史记·董仲舒列传》载其曾著《灾异之记》,其相关灾异说解多见于《汉书·五行志》,可知灾异学是董仲舒《春秋》学的重要知识构成,而这与《华阳国志》中“叔明天文灾异,始作《春秋》章句”的学风描述正相吻合,从《益都耆旧传》所载张宽对“有女子浴于渭水”一事的解释来看,也带有明显的灾异学色彩。考虑以上数点,笔者认为张宽在景帝末年于长安太学中所从问学之博士,正是治《公羊春秋》的董仲舒,张宽所著《春秋章句》十五万言,显然应被视作董氏《春秋》学的师法章句,而其尝任“五经博士”,又可知其所作《章句》当具有官学之身份,如此,则《汉书·艺文志》中作为官学章句见载的“《公羊章句》三十八篇”,虽然未可径定为张宽所撰,但大抵应与张宽始作之《章句》有重要的因革关系。

三、关于“《左传》不祖圣人”

在《华阳国志》中,还有一条成帝时期的蜀地材料值得注意:

《春秋穀梁传》首叙曰:成帝时,议立三传博士,巴郡胥君安独驳《左传》不祖圣人。[23]

关于胥君安其人,不见于《汉书》,清儒柳兴恩《穀梁大义述》将其列为《穀梁》家经师,似是据其行事见载于“《春秋穀梁传》首叙”而定[24],实难以采信。我们知道,汉武帝所立“五经博士”之《春秋》学长期为公羊家所垄断,至宣帝石渠会议时始并立《穀梁春秋》,则所谓“议立三传博士”者,唯《左传》需另行立学而已。但今查《汉书》,并无任何关于成帝时期更立博士的记载,特别是刘歆在哀帝时期议立《左传》、《毛诗》、《古文尚书》、《逸礼》等古学博士时,曾在其《移让太常博士书》中对西汉中前期博士师法之沿革进行了全面的梳理,亦未言及成帝时有“议立三传博士”之说,故此条材料所言之时间颇令人怀疑,若就其事相近者视之,则哀帝时刘歆争立《左传》一事似与此最为相似,故笔者颇疑所谓“成帝时”之辞或系时间记述上的失察。不过,值得注意的是,《华阳国志》卷十一在提及胥君安其人时,称其“以儒学典雅,称于孝成”,同样将胥君安的主要活动的时间定于汉成帝时期,则此处“成帝时”之说似乎也不是全无依据,至少可以证明在《华阳国志》这一文本中,“成帝时议立”之辞并非传刻过程中产生的讹误,也是一种值得注意的异说。

当然,这条材料最引人注目者,还是所谓的“《左传》不祖圣人”之说。这一说法很容易使我们联想到刘歆在《移太常博士书》中所言今学诸儒谓“《左氏》为不传《春秋》”的说法[25],两者看起来非常接近,似乎刘歆所斥者正为胥君安之流。不过,细究二言,两者在立场上仍有微妙之差异,所谓“《左氏》为不传《春秋》”,是从体裁的角度否认《左氏》为“经传”,认为其与《春秋》各自为书,在文本性质上可以与《吕氏春秋》《吴越春秋》《楚汉春秋》等相类;至于胥君安之“不祖圣人”说,则是强调《左传》在思想或史事叙述方面与圣人之意不合,这恰恰是基于以《左传》为“经传”的立场而做出的批评[26]。因此,无论胥君安的驳议与刘歆争立古文经事件关系如何,我们皆可了解到, 在成哀之际,以《左氏》为《春秋》之“传”的观点,至少为部分儒生所认可,并非刘歆所独倡,而司马迁在《史记·十二诸侯年表》的序论部分称“七十子之徒口受其传指,为有所刺讥襃讳挹损之文辞不可以书见也。鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记具论其语,成《左氏春秋》。”[27]将左丘明编纂《左传》的动机描述为担心七十子之徒以口说《春秋》大义,终将导致人人异说,故以文本形式书写下来,这显然也是将《左传》视作《春秋》之“传”, 刘歆所言“《左传》为不传《春秋》”之说似乎并不能代表西汉儒士对于《左传》的普遍看法,而汉末儒士普遍反对刘歆立《左传》之学的原因也就需要重新加以考虑。关于这一点,笔者另有专文讨论,这里就不再赘述了[28]。

向上滑动 查看注释与参考文献

[①] 相关成果可参刘固盛《〈华阳国志〉的史料价值》,《史学史研究》,1997年第2期;刘重来《〈华阳国志〉中诗歌谚语的史料价值》,《史学史研究》,1991年第1期;才颖、罗业恺《从〈华阳国志〉看西南地区的原始崇拜》,《宗教学研究》,2011年第3期。

[②] 《史记》卷112《平津侯主父列传》,中华书局2013年版,第3549~3550页。

[③] 《汉书》卷19下《百官公卿表下》,第770页。

[④] 关于褚大,《史记·儒林列传》言“仲舒弟子遂者:兰陵褚大”,又《史记·平准书》载:“于是遣博士褚大、徐偃等分曹循行郡国……”,可知褚大尝为博士。至于其任博士的时间,据《汉书·兒宽传》载:“初梁相褚大通《五经》,为博士,时宽为弟子。”又据《汉书·兒宽传》:“(兒宽)以郡国选诣博士,受业孔安国。……以射策为掌故,功次补廷尉文学卒史。……时张汤为廷尉……”,可知孔安国、褚大任博士之时,正是兒宽为博士弟子之时。兒宽之为博士弟子,当在任廷尉文学卒史之前,而其任廷尉文学卒史之时的当任廷尉,则是张汤。据《汉书·百官公卿表》,张汤之任廷尉,在元朔三年(前126)至元狩三年(前120)之间,如此,则兒宽之为博士弟子,当不晚于元狩三年,而褚大、孔安国之为博士,亦当不晚于元狩三年。又,据前引《史记·平准书》之言,褚大以博士循行郡国,乃在“造白金五铢钱后五岁”,据《汉书·武帝纪》,汉武帝行五铢钱在元狩五年(前118),其后五年当为元鼎四年(前113),可知褚大当时犹任博士。又据《汉书·兒宽传》:“及御史大夫缺,征褚大,大自以为得御史大夫至洛阳,闻兒宽为之,褚大笑。”,其事据《汉书·百官公卿表》,当在元鼎六年,可知褚大由博士迁官梁相,当在元鼎四年至元鼎六年(前111)之间。

另,褚大、徐偃以博士循行郡国事,《汉书·武帝纪》系于元狩六年(前117):“六月,诏曰:‘日者有司以币轻多奸,农伤而未众,又禁兼并之涂,故改币以约之。稽诸往古,制宜于今。废期有月,而山泽之民未谕。夫仁行而从善,义立则俗易,意奉宪者所以导之未明与?将百姓所安殊路,而挢虔吏因乘势以侵蒸庶邪?何纷然其扰也!今遣博士大等六人分循行天下,存问鳏寡废疾,无以自振业者贷与之。……’”此实误。据《汉书·五行志》:“武帝元狩六年冬,亡冰。先是,比年遣大将军卫青、霍去病攻祁连,绝大幕,穷追单于,斩首十余万级,还,大行庆赏。乃闵海内勤劳,是岁遣博士禇大等六人持节巡行天下,存赐鳏寡,假与乏困,举遗逸独行君子诣行在所。郡国有以为便宜者,上丞相、御史以闻。”由此可知,武帝时期褚大以博士持节巡行郡国至少有两次,一次在元狩六年,乃是为平匈奴之事;另一次则在元鼎四年,乃是为禁私钱之事。《汉书·武帝纪》混同两事,其说实误。《史记》卷121《儒林列传》,第3773页;卷30《平准书》,第1720页;《汉书》卷58《公孙弘卜式兒宽传》,第2628、2633页;卷19下《百官公卿表下》,第772、780页;卷6《武帝纪》,第179、180页;卷27中之下《五行志》,第1409页。

[⑤] 胡平生《阜阳双古堆汉简与〈孔子家语〉》,《国学研究》,第7卷,第527页。

[⑥] (晋)常璩撰、任乃强校注《华阳国志校补图注》卷3《蜀志七》,上海古籍出版社2007年版,第141页。

[⑦] 《汉书》卷89《循吏传》,第3625页。

[⑧] (晋)常璩撰、任乃强校注《华阳国志校补图注》卷10上《先贤士女总赞论二》,第534页。

[⑨] (唐)欧阳询《艺文类聚》卷48,上海古籍出版社1982年版,第865页。

[⑩] (晋)干宝《搜神记》卷4,中华书局1979年版,第44页。

[11] 《史记·封禅书》载:“上遂郊雍,至陇西,西登崆峒,幸甘泉。令祠官宽舒等具太一祠坛……五帝坛环居其下……”,据同卷同年,武帝曾有诏文,言“朕临天下二十有八年”,可知当为元鼎五年,此正与《汉书·武帝纪》所载相合。《史记》卷28《封禅书》,第1667页;《汉书》卷6《武帝纪》,第185页。

[12] 《后汉书》卷115《百官二》,第3571页。

[13] 《汉书》卷56《董仲舒传》,第2523页。

[14] 《汉书》卷50《汲黯传》如淳注,第2322页。

[15] 《史记》卷121《儒林列传》,第3762页。

[16] 《汉书》卷56《董仲舒传》,第2525~2526页。

[17] (清)姚振宗《汉书艺文志拾补》,《二十五史艺文经籍志考补萃编(第二卷)》,清华大学出版社2011年版,第227~228页。按,原书标点有误,作:“《艺文志》《公羊章句》三十八篇不著撰人,疑即董氏书、胡毋氏章句”,今改正。

[18] (晋)常璩撰、任乃强校注《华阳国志校补图注》卷3《蜀志七》,第141页。

[19] (晋)常璩撰、任乃强校注《华阳国志校补图注》卷10上《先贤士女总赞论二》,第534页。

[20] 《汉书》卷89《循吏传》,第3625页。

[21] 程元敏《〈汉书·艺文志、儒林传赞〉论经学博士讨核》,《“国立”编译馆馆刊》,第29卷第2期(2000),第72页。

[22] 《汉书》卷27上《五行志》,第1317页。

[23] (晋)常璩撰、任乃强校注《华阳国志校补图注》卷10下,第618页。

[24] (清)柳兴恩《穀梁大义述》卷1,《皇清经解续编》本。

[25] 《汉书》卷36《楚元王传》,第1970页。

[26] 章太炎即据此认为“《左氏》为不传《春秋》”之说并非西汉中前期的社会共识,而是在哀帝时才出现的异说:“又据《华阳国志》引《春秋穀梁传序》曰:‘成帝时议立三传博士,巴郡胥君安独驳《左传》不祖圣人。’是成帝时固以《左传》同于二《传》,驳者亦独有胥君安,而尚谓之《左传》,则‘不传《春秋》’之说非起于哀帝时而何?”章太炎《春秋左传读叙录》,《章太炎全集》,上海人民出版社2014年版。

[27] 《史记》卷14《十二诸侯年表》,第642页。

[28] 可参拙文《兼听则明:刘歆争立古文经事件再考论》,《国学研究》第39卷。

本文原刊于《斯文》第二辑

作者简介

程苏东

程苏东,男,江苏东台人,1986年11月出生。北京语言大学文学学士(2007.7)、北京大学文学博士(2011.7),曾在北京大学哲学系从事博士后研究(2011.7~2013.7)。现任北京大学中国语言文学系副教授,主要从事汉唐经学史、经学文献学、先秦两汉文学、早期书写文化研究。

发表评论